用魔尺的“魔力”助推游戲活動

山東省聊城市東阿縣魚山鎮中心幼兒園 巨建迎 楊婷妹

投放、探究,激發幼兒興趣

愛“玩”是孩子的天性,孩子在“玩耍”過程中認識世界,而“玩具”在這個過程中起著重要的媒介作用。小小的魔尺看似簡單,卻包含著無數的智慧,在孩子們手里千變萬化。學期初,我們先將若干個24節魔尺投放在益智區,并在益智區的墻面和操作桌上粘貼魔尺變換步驟圖,同時在閱讀區投放魔尺圖書。我們希望通過這一系列的前期環境創設能夠充分調動班級幼兒的興趣!和我們預想的一樣,孩子們初見魔尺,每個人都興奮不已。都說興趣是最好的老師,孩子們有了興趣,“成功”還會遠嗎?

《3~6歲兒童學習與發展指南》明確指出:“幼兒的學習是以直接經驗為基礎,在游戲和日常生活中進行的。要珍視游戲和生活的獨特價值,創造豐富的教育環境,合理安排一日生活,最大限度地支持和滿足幼兒通過直接感知、實際操作和親身體驗獲取經驗的需要。”為了讓幼兒真正享受游戲帶來的樂趣,我們根據大班幼兒的年齡特點和身心發展規律將探索性的玩具——魔尺,投入益智區,開展了“魔尺有‘魔力’,將快樂進行到底”的探索活動。

圖1.部分成果展示

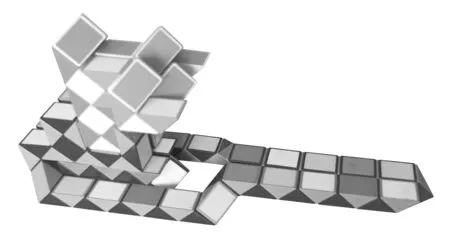

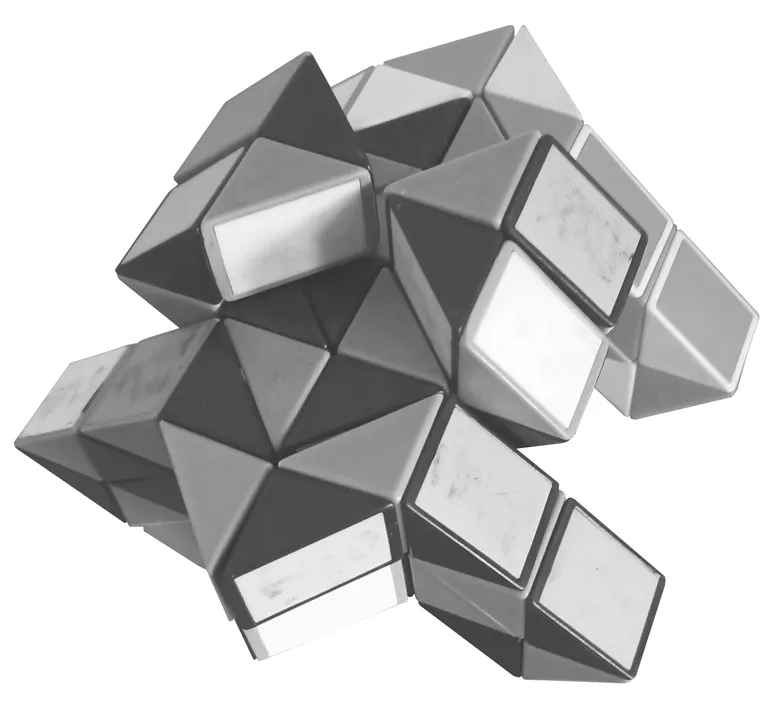

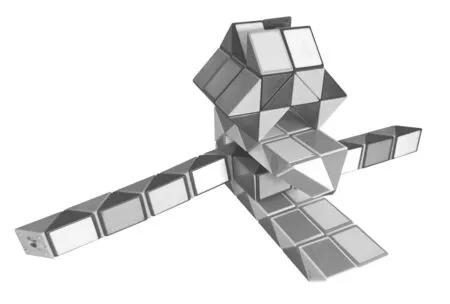

圖2.水陸坦克

圖3.自由探索

嘗試,“書面語”巧變身

孩子們操作的愿望很強烈,但只是圖個新鮮,摸一摸、玩一玩,就不了了之。看到這種現象之后,我們進行了反思:前期投放的“魔尺操作步驟圖”過于書面化,孩子們看不明白,不能順利變出自己想要的圖案。當我們搜索網絡視頻時,發現“魔尺教學”視頻也都使用了“左轉45°”“右轉90°”等書面語言。

我們及時做出整改方案,“以師帶幼”來讓“魔尺”活動順利進行。教師先掌握變魔尺的技巧,將“書面語”進行大變身——“45°”變成了“點點頭”,90°變成了“彎彎腰”。簡單的變化,卻像賦予了“魔尺”生命一般,魔尺在孩子們手中活過來了,當直直的魔尺在孩子們手中變出造型來時,他們歡呼雀躍!很快,孩子們就跟著老師學會了“電話、如意、小狗”三種變法。

這個時候,自主探究已經在孩子們中間展開。當我還沒來得及給孩子們講解第四種變法時,他們已經結合教學活動,把數字寶寶“1~9”全部研究了出來。

圖4.數字展示臺

成功初體驗

快樂是會傳染的,魔尺這項區域活動很快就變成了我們的集體活動,班級中的魔尺也由最初的若干個變成了人手一個。孩子們不再滿足于教師所講述的圖案,開始自己探索想象。之前我們認為過于書面化的魔尺步驟圖,孩子們漸漸能夠看懂了,一時間魔尺成了班級內爭相攀比的游戲材料。孩子們憑著一雙巧手、一雙慧眼、一顆專注的心和聰明的大腦,把百變魔尺的各種形狀變化一一呈現在我們的面前!

隨著孩子們將魔尺變出不同的花樣,他們開始運用自己的語言來“炫耀”,過渡環節更是變成了孩子們炫耀的舞臺。每當教學活動結束之后,孩子們總是三三兩兩結隊圍在一起,認真研討。于是,我們就給孩子們搭建了一個區域——魔尺作品展示區,讓孩子們把自己最滿意的作品展示在這個區域中。

圖5.恐龍化石

享受“魔力”,一尺多玩

看著孩子們每天都爭先恐后地用自己的語言訴說變魔尺的過程,我們決定要給孩子們充分提供想說、敢說的機會。結合大班幼兒有初步的競爭意識和榮譽感強的特點,我們決定給幼兒提供“魔尺展示會”,讓孩子們體驗“玩”與“說”相互融合的樂趣。

“魔尺展示會”有三種參與方法:自己翻,自己說,即通過游戲,滿足幼兒翻轉以及表達的需要;請一位幼兒上臺,一邊操作一遍講解,充分展現自己的想法;一起翻,依次說,即多個幼兒一起變作品,然后依次表達,培養了傾聽與合作能力。

根據大班幼兒可以合作的年齡特點,結合作品難度,教師在制作了同一種作品的幼兒里選出2~5位幼兒讓其依次描述變化步驟,不僅鍛煉了幼兒的表達能力,還更好地讓幼兒感受到合作的力量。展示會以周為單位,每一位幼兒都能參與到活動中變成“小老師”。

魔尺活動得到了孩子們發自內心的喜歡,每天晚上都會有幼兒在班級群里炫耀自己的新變法,并將家中完成的作品拿到園里與小伙伴分享。不少家長都反饋:平時孩子總會控制不住看電視的時間,現如今在家中飯后第一件事就是拿起“魔尺”轉一轉、玩一玩,大大減少了看電視、玩手機的時間!因此,家長們積極為幼兒準備魔尺并和幼兒園攜手,共同為幼兒開拓學習新領域。部分幼兒已不滿足于24節魔尺,開始向36節、48節,甚至144節魔尺進發。看著孩子們認真地玩魔尺,家長們也特別配合,有的家長還在班級群里曬出自己的作品,以身作則,彰顯榜樣的力量。

圖6.魔幻飛車

圖7.“神州十二”發射基地

魔尺是一種高自由度的智力玩具,可以挑戰孩子的智力,啟發孩子的創意,提高孩子的理解力、邏輯力、創造力和手部的操控力。隨意轉動魔尺段的方向,都會變出不同的東西。魔尺小小的三角段連接了智慧,是孩子們之間溝通的橋梁,連接出幼兒園里最快樂的游戲時光,讓孩子們每一次的觸碰都能成為對立體造型的想象和創造。通過一尺多玩,孩子們玩出自信、玩出思維。

作為幼兒教師,我們有義務、有責任帶動家長,家園攜手共同為幼兒開拓學習新領域,在電子產品泛濫的時代一起守護孩子的游戲童年!