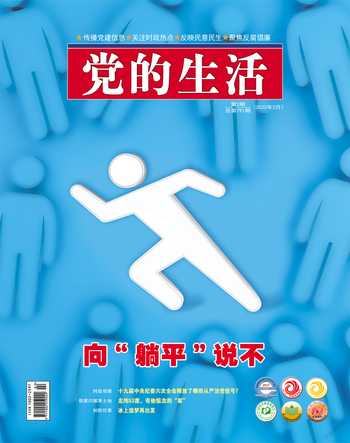

如何力促“躺平式干部”擔當作為?

薛萬博

2022年2月8日,虎年的第二個工作日,浙江省景寧畬族自治縣的一場頒獎大會火速“出圈”——在該縣工作會議暨“大抓招引、大干項目”動員部署會上,三個“躺平者”單位的負責人上臺,從縣領導手中接過一面黃色旗子,旗上印著“不做躺平者、勇做奮斗者”的鮮艷紅字。這讓三位負責人齊齊“紅了臉”,更讓臺下的干部繃緊了弦。

景寧縣此舉,只是全國各地向“躺平式干部”亮劍的一個縮影。

然而,“躺平”既是新花樣,也是老問題,糾治起來不是朝夕之功,不可能一蹴而就。因此,如何樹正樹牢選人用人的“風向標”, 讓混日子的“躺平式干部”沒有市場,是做好干部管理工作、加強干部隊伍建設的“必答題”。

思想破冰,解決動力不足的問題

說到底,干部肯不肯干事,關鍵還是思想問題。因此,要讓“躺平式干部”躺不住,必須革除其“躺平”思想。

針對“躺平式干部”的“信仰低溫”,《中國紀檢監察》雜志刊文指出,從“躺平”中“起身”,須捧一顆滾燙的初心奔赴信仰高地。要有干事創業的情懷,摒棄“工作分好壞、干事論大小”的思維,讓情懷轉化為擔當干事、為民辦事的內在動力和外在表現,展現新擔當、新作為。

現實中,有些“硬骨頭”不好啃,往往需要耗費大量的心力,還可能要擔風險、擔責任;有些難題牽涉面廣,短期內很難有大的突破,卻又必須破題、解題。面對這樣的情況,共產黨人該如何應對?

“因為怕爭議而縮手縮腳,該干的也不干,這不是共產黨人應有的態度。”習近平總書記在2021年秋季學期中央黨校(國家行政學院)中青年干部培訓班開班式上發表重要講話時,回顧自己當年在福建工作期間推動林權制度改革的故事,以親身經歷為年輕干部講明“越怕事越容易出事,越想繞道走矛盾就越堵著道”的深刻道理,并對廣大黨員干部提出明確要求:“凡是有利于黨和人民的事,我們就要事不避難、義不逃責,大膽地干、堅決地干。”

此外,有評論指出,讓“躺平式干部”躺不住,找到解開思想癥結的“鑰匙”非常重要。各級黨組織應主動與有消極懈怠表現的干部深入談心談話,以耐心傾聽和循循善誘的方式,了解其內心想法、找到關鍵癥結、摸準其期待訴求,幫助其排解郁悶情緒。

精準問責,狠剎“庸懶散慢拖”之風

“有的放矢,不枉不縱,才能維護問責的權威性和公信力,讓廣大干部在新時代新征程中奮勇拼搏。”《中國紀檢監察》雜志刊文指出,對于各類“躺平式干部”,要采用談話、函詢等方式及時“咬耳扯袖”,做到早發現、早提醒、早糾正,防止小問題演變成大問題;充分運用監督手段,準確界定職責范圍,把“板子”打到具體人身上,該調整的及時調整,該問責的堅決問責,不搞“避重就輕”式問責。

“紀工委在監督檢查中發現,你經常遲到早退,多次無故缺崗,對交辦的到齡青年婚房確權等工作不能及時完成,且未認真做好疫情防控等中心工作。這暴露出你規矩意識淡薄、責任意識不強、擔當作為不力等問題……”日前,江蘇省啟東經濟開發區紀工委對一名年輕干部進行誡勉談話。這是啟東經濟開發區紀工委堅決治理不擔當、不落實、不作為等問題,狠剎“庸懶散慢拖”之風的一個縮影。

“對‘躺平式干部’不同的問題情形,需要進行分析研判,通過強化日常監督、完善管理制度等舉措,多渠道、多形式向‘躺平式干部’說不。”云南省墨江縣紀委監委相關負責人認為,精準發現問題、掌握動態、傳導壓力、促進整改,才能從根源上喚醒“躺平式干部”的干事熱情。

在西北大學公共管理學院教授翟紹果看來,還應探索建立退出機制,破除“大鍋飯”思維和“鐵飯碗”現象,打破“干與不干一個樣,干多干少一個樣”的弊病,讓習慣于“只進不出”的“懶漢式干部”危機重重,讓自以為端上“鐵飯碗”的“躺平式干部”無處容身。

正向激勵,樹立干事創業鮮明導向

“干部擔當作為、干事創業要有良好的氛圍。”中共中央黨校(國家行政學院)教授辛鳴撰文指出,如果不能形成明確導向,如果不能讓擔當者受尊重、讓作為者有地位,黨員干部的一腔熱血、滿懷豪情也不可能持久。

為了讓干部看到考核的鮮明導向、組織的關心激勵、成長的方向路徑,一些地方進行了積極有效的探索。

近期,江蘇省無錫市工業和信息化局原副局長陳榮明牽頭完成“太湖一級保護區基本建成無化區”攻堅任務,“擔當指數”排名靠前,被提拔為無錫市應急管理局局長。

這樣的結果源自無錫市探索運用的“擔當指數”考評機制——在年度綜合考核中對干部的擔當作為水平進行專項評定、量化賦分,有效激勵干部挑重擔、啃“硬骨頭”。

“強烈的動機是基層干部良好工作狀態的基礎支撐,須從外在動機和內在動機兩個層面著手,激勵基層干部‘想’擔當作為。”西北大學公共管理學院教授翟紹果撰文指出,就外在動機激勵層面而言,要體現能者上、庸者下的用人導向,讓擔當作為的基層干部有“奔頭”,最大限度激發其活力;就內在動機而言,通過減少繁文縟節、為基層減負、建立合理且清晰的績效目標、加大對基層干部的精神關懷力度、校準基層工資水平等途徑,促進基層干部真正從內心深處“想”擔當作為。

容錯糾錯,為干事擔當者撐腰鼓勁

值得注意的是,對于一些被動“躺平”的干部,不能“一棒子打死”。

“全面深化改革過程中,由于一些工作沒有明文規定,難免出現改革實踐者干得越多、出錯可能越大的情況。”辛鳴表示,這就需要組織為干部明確容錯免責的情形,讓干部知道能試水的地方在哪兒、不能踩的紅線在哪兒。

調動干部積極性、提升工作精氣神,既要靠個人努力,也需要組織撐腰護航。2018年中央出臺《關于進一步激勵廣大干部新時代新擔當新作為的意見》后,各地貫徹落實“三個區分開來”要求,在“切實為敢于擔當的干部撐腰鼓勁”上做出了積極探索。

《人民日報》曾報道過這樣一個案例—— “我可以干這個活,但別讓我簽這個字。”云南省撫仙湖畔澄江縣,環保要求嚴,根據規定,施工基本都得去住建局規劃科報批。因為一度“誰當規劃科科長誰被追責”,導致這個“燙手山芋”位置長期空缺。澄江縣出臺容錯機制后,新走馬上任的規劃科科長瞿兵壓力減輕不少。“以往沒土地證就拖著不批,現在憑借土地出讓合同和土地劃撥決定書可以預審批,要在以前可不敢這么辦。”他說,“不少項目都是省市重點項目,又已經通過了規委會討論,我只要依據相關規定就可以放心審批。”

此外,對被誣告的干部,要予以有效保護,并采取有效方式及時消除負面影響,還其清白。在中共中央黨校(國家行政學院)教授戴焰軍看來,如果干事者頻頻蒙受“不白之冤”,也會引發思想困惑,挫傷其干事擔當的積極性,阻礙事業發展。各地黨組織要堅持在依紀依法的前提下,保護敢負責、敢擔當的干部。