鄉村文化符號的空間表達

——董子文化園

責任編輯:符媛

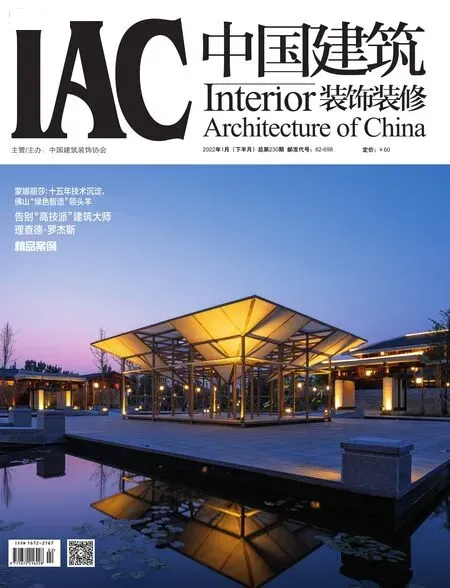

1 院落式的園區入口

山房筑

由鐘山風與劉宇潔發起創立。山房筑致力于建造與重構當代生活中的人文記憶,希望從規劃建筑室內多專業角度,實踐對于空間、環境與美學的設計追求。

鐘山風

山房筑創始人,中央美術學院副教授,碩士生導師,第十七工作室導師,北控健康產業投資有限公司規劃專家,中國中建設計集團城鄉與風景園林規劃設計研究院建筑總監。

劉宇潔

山房筑創始人,中央美術學院碩士,文旅地產與室內設計專家。

項目地點:河北衡水

項目面積:24 畝

2 文化園的建筑軸線序列

建筑面積:5000 m2

完成時間:2020.10

建筑設計主創:鐘山風

室內設計主創:劉宇潔

設計團隊:北京山房筑藝術設計有限公司

1 董子文化園與繁露學宮

2 下帷裝置的夜景

3 東西軸線的人生之變

4 董子文化園鳥瞰圖

離城市近的平原鄉村往往經濟發展具有一定的優勢,但建筑密度大,可用建設用地少,周圍景觀資源匱乏;脫貧之后如何實現鄉村振興,缺乏辦法和活力。河北衡水故城縣的董學村就是這樣一個典型的鄉村。不同的是,董學村是西漢著名政治、思想家董仲舒的故里,是他下帷講學的地方,這是這個鄉村最大的機會。

空間敘事,激活軟文化魅力

城市需要為中小學生提供具有文化特色的校外課堂和活動體驗,鄉村需要吸引城市的人群和建立鄉村的公共空間和文化場域,這兩個剛需通過董子文創項目的策劃和建設結合起來。董子文化園占地24畝,院落式的組團建筑帶有漢風特色,是以中小學生國學研學為主要功能的文旅建筑組團,同時也作為村民公共活動中心與承載鄉村文化傳統與凝聚共識的精神地標。將董仲舒一生中在故里的莊園時光、下帷講學、三不窺園、歸隱田園等幾個重要的階段與文旅功能相結合,疊加在場地規劃、景觀布局、建筑設計以及公共藝術作品中。最終成為了承載青少年研學的活動中心、鄉村耕讀文化的傳習所、國學活動公共參與的禮儀廣場。

一直以來,董學村豐富的人文資源只有歷史記載,缺乏對應的建筑實體和儀式風俗,很難展開相關的體驗活動,而董子文化園正是填補了這個空缺。

1 繁露學宮

2 文化園內的五經書屋將古代書塾氛圍揉入現代圖書館中

3 繁露學宮室內場景

4 董子文化園序廳內的董仲舒像

5 南北軸線的古今之變

軸線序列,以景觀編織記憶

董子文化園的建筑布局以軸線為序列,同時又打破了傳統合院的封閉性,以學宮講堂建筑為中心,將周圍的田野和村莊有機地結合起來,形成“田—園—村”的空間層級。軸線序列不僅體現了建筑美學,更是對歷史名人董仲舒的致敬。

通過對董仲舒的研究,提取其一生主要經歷的鄉學、廟堂與致仕三個階段,三者相疊加形成了空間格局中的三條縱軸線。中軸是廟堂敘事,呈現為以辟雍為中心的學宮建筑群格局。學宮是古代講學的地方,辟雍是周天子所設的大學,校址地形是圓形狀,周邊有水池圍繞,是對董子提出的大一統觀念對于國家文化定位的空間表達。

右側軸是莊園生活敘事,臨近村莊,呈現士族大戶的院落式格局,與遷建的羅氏宗祠和新村民活動中心一起,共同構成董學村新社區中心。左側軸是歸隱敘事,連接廣闊的田野,呈現園囿格局,通過借景、引景將田園種植景觀引入園中。三軸線的序列格局邏輯清晰,這種基于景觀敘事的空間創作,將董仲舒故里文化的歷史性與文學性緊密嵌入建筑中,使其更立體具象。

下帷裝置,古今傳承與對話

作為整個董子文化園的中心,辟雍學宮不僅承載著青少年研學活動中心、鄉村耕讀文化傳習所、國學活動禮儀廣場的空間功能,也是整個園區的視覺焦點,放置在這里的景觀藝術作品——下帷裝置,是董子文化的紀念碑,同時也是體現古今時空對話的文化地標。

“董生下帷”一詞出自《漢書》卷五十六《董仲舒傳》,原意是指董仲舒放下室內懸掛的帷幕講授誦讀,現在借指專心讀書或寫作。董子文化園里的下帷裝置,構思來源于巫鴻《中國古代藝術與建筑的紀念碑性》中明堂對于時間、方位、人、事件、行為的空間邏輯進行的分析。

下帷裝置從傳統建筑的平面圖中生成的立體結構格局,在辟庸中央引導參觀者進入裝置中,通過豐富的視覺效果體會不同軸線的內容:在橫軸線上展現董仲舒從莊園生活、下帷講學到致仕歸隱的人生之變;在南北縱軸上能看河南岸新董學村與新講堂之間的古今之變,實現古與今的傳承,建筑與人們的互動。

藝術裝置的創作考慮能夠與村民一起搭建完成,并希望能夠通過搭建本身培養出一種作為董子文化鄉祭的方式——實現鄉村互動與公共參與。作為景觀裝置設計師希望“下帷”不僅僅是精神地標,更成為具有紀念碑性的能夠激發到訪人們參與,進而生發出自主性活動的人性場所。落成開園之后“下帷”成為最受歡迎的地方,成為了人們聚集的中心。這里是祭祀董子行禮的禮壇、是中小學生學習國學禮儀的講壇、是鄉村文化的精神地標,是參觀者認知董子思想的空間裝置作品,是參觀者休息就坐的景觀設施,是村民茶余飯后聚會的休憩場地,也是重建市民與村民交往活動的場所。