短鏈氯化石蠟分析方法、環境行為與健康效應的研究進展

吳 靜,于海斌,張靜星,鄭曉燕,袁 懋

中國環境監測總站,北京 100012

氯化石蠟(chlorinated paraffins,CPs)具有揮發性低、電絕緣性好、價格低廉等特點,被廣泛應用于工業生產中的塑料添加劑、阻燃劑、金屬加工潤滑劑或皮革加脂劑等[1].CPs 碳鏈長度通常在10~30 個碳原子,其中短鏈氯化石蠟(short chain chlorinated paraffins,SCCPs)的碳原子數在10~13 之間.SCCPs 具有持久性、長距離遷移性、生物蓄積與毒性,且具有潛在的致癌特性.2017 年5 月,SCCPs 被《斯德哥爾摩公約》(簡稱“《公約》”)持久性有機污染物(persistent organic pollutants,POPs)審查委員會列入附件A,正式成為新增POPs,《公約》要求締約方限制其生產和使用[2].

自20 世紀30 年代起,CPs 在全球范圍內開始被大量生產和使用,至1985 年CPs 的全球產量已經達30×104t.自20 世紀90 年代開始,世界環境保護組織和世界衛生組織開始逐漸意識到SCCPs 的一些物化性質與傳統POPs 十分類似,歐盟以及北美等地區自此開始限制SCCPs 的生產及使用[3-4].美國環境保護局(US EPA)于1995 年將SCCPs 加入有毒物質排放清單(Toxics Release Inventory,TRI),并限制了含SCCPs產品的生產、加工、出口等[5].我國于20 世紀50 年代起生產CPs,由于塑料制品需求量日益增多,至2009年,CPs 在我國的年產量為60×104~100×104t[6],部分CPs 產品中SCCPs 占比在80%以上[5].SCCPs 會隨著產品的生產與使用進入到環境中,并在各種環境介質中長期賦存,進而對生態環境與健康造成潛在的風險[7],而我國尚未嚴格管控SCCPs 產品的生產與使用.目前,我國已有大量學者對SCCPs 在各種環境介質中的環境賦存及環境行為開展研究,但對SCCPs的環境健康效應等研究較為鮮見.而SCCPs 的分析方法直接決定了分析結果的準確性,是研究SCCPs環境行為與健康效應的基礎.因此,該研究將對SCCPs 的分析方法、環境行為,及其對環境健康效應的最新研究進展進行綜述,以期為開展相關研究以及我國管控CPs 類等新污染物提供參考,也為我國落實“十四五”生態環境監測工作中的新污染物治理與監測提供參考依據.

1 SCCPs 的分析方法

環境及生物中SCCPs 的檢測步驟通常包括樣品的萃取、凈化、前處理、色譜分離、質譜檢測以及定量分析等.由于SCCPs 的結構十分復雜,且氯原子的位置及氯化比例不固定,容易導致氯化過程中產生復雜的同系物與異構體等,因此目前國內外并無檢測SCCPs 的標準分析方法[3,8-10].目前,利用色譜與質譜對SCCPs 進行定量分析取得了較大進展[11-19],常見的SCCPs 分析方法的適用范圍及優缺點如表1 所示.

表1 SCCPs 的常見分析方法特征Table 1 Common analytical methods of SCCPs

氣相色譜-電子捕獲檢測器(gas chromatographyelectron capture detection,GC-ECD)法測定SCCPs 的靈敏度較高.但由于GC-ECD 缺乏選擇性,易受到其他含氯物干擾,因此GC-ECD 很少用于環境介質中SCCPs 的定量分析[11].而全二維氣相色譜(GC×GC)結合了線性程序升溫和色譜柱間固定相極性的改變,可實現待測物質的正交分離.GC×GC 峰容量大,分辨率和靈敏度高,適合分析復雜樣品,可彌補ECD 的不足[12].Xia 等[12]將GC×GC 與ECD 聯用優化了SCCPs的檢測方法,并將該方法用于檢測魚體中的SCCPs.

氣相色譜-串聯質譜(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)法在化工產品與不同介質的環境樣品中應用較為廣泛[13-14],可直接測定SCCPs 的總含量,操作簡單.GC-ECNI-MS 法測定SCCPs 時可依據標準品,嚴格控制保留時間和豐度比以減少和避免不同SCCPs 單體之間造成的相互重疊與干擾[8].Tomy 等[8]將氣相色譜-負化學離子源-質譜(gas chromatography-negative chemical ionization-mass spectrometry,GC-NCI-MS)法應用到SCCPs 及同系物組分的定性與定量.Reth 等[15]使用氣相色譜-電子捕獲負離子源-質譜(gas chromatography-electron capture negative ionization-mass spectrometry,GC-ECNI-MS)對CPs 的標準品進行檢測,結果表明,ECNI 在電離時MCCPs 與SCCPs 單體會產生質核比相似的碎片離子,因此在測定SCCPs 時MCCPs 會干擾其測定結果[15].ECNI-MS 由于離子源所限,對氯原子數小于5的CPs 單體沒有響應[15].

Gao 等[16]建立了氣相色譜-串聯高分辨四級桿飛行時間質譜(gas chromatography-quadrupole time of flight-high resolution mass spectrometry,GC-QTOFHRMS)法測定CPs,該方法利用TOF 在全掃模式下,結合ECNI 分析CPs 含量.通過提取CPs 碎片離子的精確質量數,GC-QTOF 可以將名義質量上有重合的SCCPs 和MCCPs 特征離子進行區分,進而利用氯含量和響應因子的線性關系對SCCPs 和MCCPs 定量.GC-QTOF-HRMS 同時可以消除基質干擾,也可降低分析測定時的基質效應[16].Xia 等[17]在GC×GC-ECD檢測SCCPs 方法的基礎上建立了GC×GC-ECNIHRTOF-MS 法測量CPs,最大限度地將SCCPs 與MCCPs 區分,并減少了基質干擾,該方法可應用于沉積物與魚肉中CPs 的檢測 .

目前,常用的SCCPs 分析測試方法均有一定局限性,如GC-ECD 法的選擇性和特異性較局限,易對分析結果造成假陽性誤判,低分辨質譜無法區分部分分子量接近的低氯代MCCPs 與高氯代SCCPs.因此,目前國內SCCPs 分析方法的發展趨勢為由低分辨質譜向高分辨質譜發展,而高分辨質譜雖能將SCCPs的干擾降低,但由于價格較高而普適性不廣,因此SCCPs 的分析方法仍有待進一步深入研究.

2 SCCPs 在生物體內的環境行為與健康效應

2.1 SCCPs 在生物體內的環境行為

SCCPs 具有長距離遷移與生物蓄積特性,因此SCCPs 可在全球范圍內的動物體內檢出,并且因其具有持久性,可以長期在生物體內蓄積[15,20].近年來,有關SCCPs 在生物體內賦存的報道主要集中在極地地區和中國.在極地地區,Boreen 等[20]對挪威境內紅蛙、娃魚和鰭魚等食用魚的研究發現,其體內SCCPs含量在108~3 700 ng/g (以脂質量計)之間,且魚體內SCCPs 含量與工業區的距離呈正相關.Li 等[21]對南極法爾茲半島上生物樣品的研究表明,動物樣品中SCCPs 含量在40.2~257 ng/g (以干質量計)之間,并且在南極帽貝和南極骨螺之間呈生物放大現象.在中國,Ma 等[22]對遼東海灣的浮游動物-無脊椎動物-魚食物網進行研究,發現SCCPs 的含量為86~4 400 ng/g (以濕質量計),且在所有CPs 同系物中C10Cl5和C11Cl5單體占比較大,在食物鏈中呈生物放大現象.Zeng 等[23]在北京高碑店湖中發現,不同類型的魚體內賦存較高含量的SCCPs,且SCCPs 含量隨營養級呈放大趨勢.

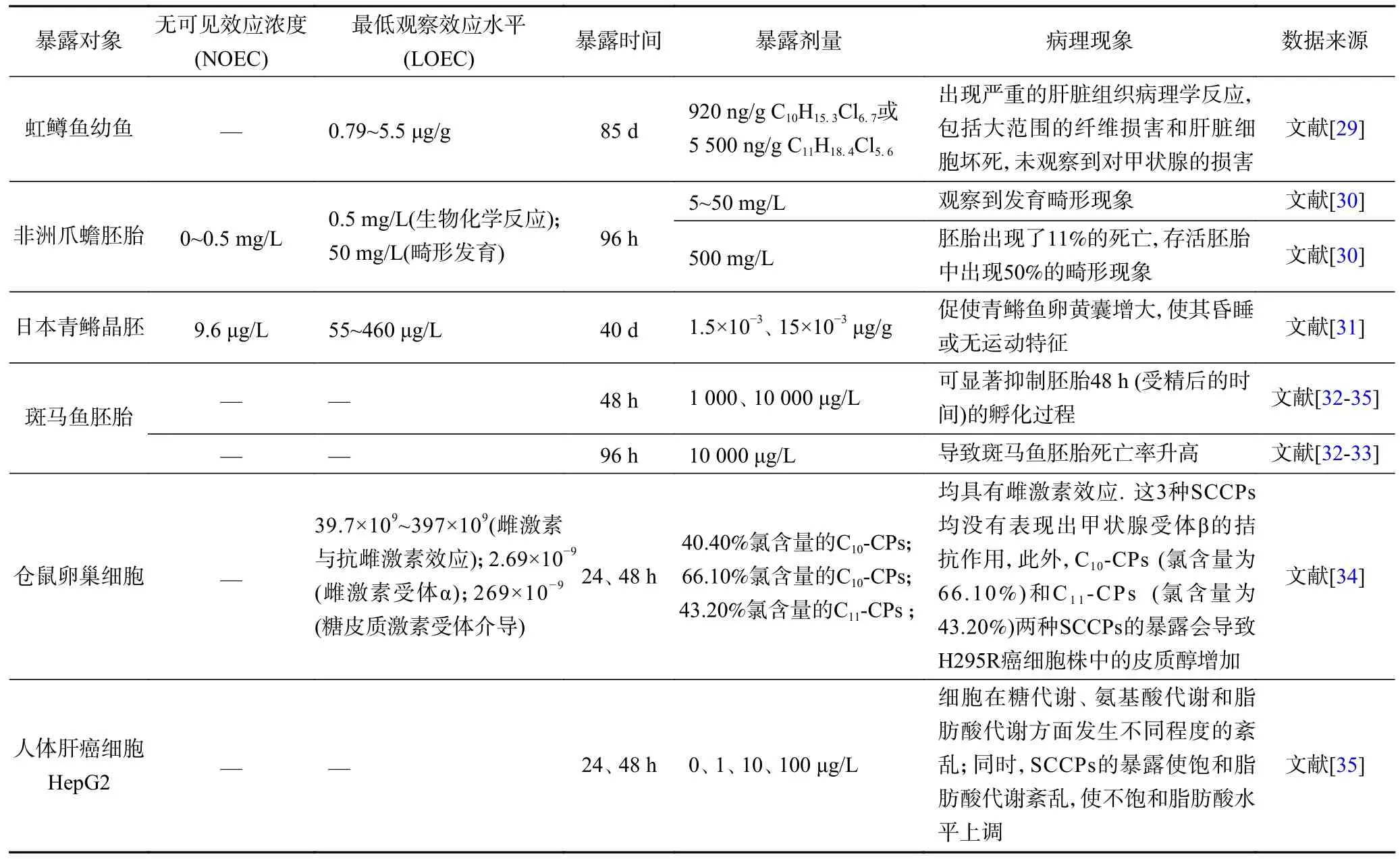

2.2 SCCPs 的毒性效應

SCCPs 具有生物蓄積與生物放大效應的環境行為特征,并且SCCPs 在環境中的長期賦存還將對生物體造成潛在的毒性危害[24-28],通過暴露研究得到的SCCPs 毒性效應如表2 所示,但目前關于SCCPs 對生物體的毒性效應研究十分有限.研究表明,SCCPs對大鼠的無可見效應濃度(NOEC)為10 mg/(kg·d)[24].Bucher 等[25]用氯化度60%的C12同系物對小鼠灌胃2年,得到最低觀察效應水平(LOEC)為125 mg/(kg·d),并發現SCCPs 對F344/N 大鼠和B6C3F1 小鼠均具有致癌性[25].SCCPs 在生物體內的毒作用靶器官為肝、腎、甲狀腺和甲狀旁腺等[26].研究發現,SCCPs 可導致大、小鼠肝肥大,同時可導致血漿中甲狀腺激素增加[24,27];且對于雄性大鼠,SCCPs 可增加其腎臟質量和腎管狀嗜酸細胞數量[24].李勛等[28]將大鼠分別暴露于SCCPs 占比不同的兩種CPs 商品,發現在大鼠的攝食與體重無明顯變化的情況下,暴露最終可導致大鼠出現肝細胞腫脹、水樣變性及胞質疏散的病理現象;并且在大鼠腎臟和肺部器官分別發現腎小管腫脹、腎小球萎縮、腎小球玻璃樣變癥狀以及肺泡隔增厚、炎癥細胞浸潤等肺組織病理學改變現象.SCCPs的暴露可誘導鼠類肝臟與甲狀腺發生腫瘤病變,并且隨著暴露劑量的增加,鼠類腎臟腺瘤和癌癥的發病率也將升高[24-25].SCCPs 對生物體具有毒性效應,對人體健康同樣可帶來潛在的風險,因此亟需進一步研究SCCPs 在生物體以及人體內的環境賦存與毒性效應,為我國關于SCCPs 的環境健康風險評估研究奠定基礎.

表2 SCCPs 暴露的毒性效應匯總Table 2 Summary of the exposed toxic effects of SCCPs

2.3 SCCPs 的人體暴露風險研究

SCCPs 對生物體和人體具有潛在的毒性效應,CPs 在生產與使用中會導致其排放到環境中,進而引起SCCPs 的環境暴露,危害人體健康.空氣、灰塵、顆粒物、飲食以及飲用水所含的CPs 均可引起人體的CPs 暴露[36-42].空氣和顆粒物中的SCCPs 可通過呼吸系統被攝入人體,人類還可通過皮膚接觸進行SCCPs 的灰塵外暴露,也可通過徑口攝入水與食物攝取SCCPs,因此SCCPs 可在人體內長期蓄積[43-49].

Harada 等[36]對北京市SCCPs 膳食暴露研究發現,1993?2009 年SCCPs 在北京市膳食暴露量增長超過20 倍,但東京和首爾的SCCPs 膳食暴露量變化不大.近年來,環境介質中的CPs 在人體內的暴露濃度如表3 所示.Harada 等[36-37]利用分析結果對飲用水、奶粉和雙份飯中SCCPs 在人體的暴露量做了計算,發現成人膳食攝入SCCPs 水平〔幾何平均數=611 ng/(kg·d) (以體質量計)〕與2009 年北京市居民膳食暴露于SCCPs 的量相當,但比2007 年日本東京和韓國首爾居民膳食SCCPs 暴露量高一個數量級.Gao等[37]通過計算發現,1~2 歲的幼兒與成人通過膳食攝入CPs 的量相差不大.

表3 我國環境介質中CPs 在人體內的暴露濃度Table 3 Summary of CP concentrations in different matrices which posed exposure risks for human in China

研究[38]表明,相比于成人,灰塵和空氣內更易引起幼兒的CPs 環境外暴露,1~2 歲幼兒的暴露水平為0.49 〔ng/(kg·d)(以體質量計)〕,遠高于成人〔0.06 ng/(kg·d)(以體質量計)〕.對北京市室內空氣、建筑玻璃表面有機膜與室內灰塵中CPs 的研究[37,39-40]發現:在室內空氣樣品中均檢測到SCCPs,其含量(幾何平均數=0.23 μg/m3)顯著高于室外SCCPs 含量;對于建筑玻璃表面有機膜,SCCPs 濃度在室內側高于室外.綜上,室內同樣存在SCCPs 的環境暴露風險.普通人群在室內環境的時間通常大于室外環境,因此室內灰塵和空氣對人體的暴露風險值得進一步關注.Huang等[41]研究了北京市室內外顆粒物(PM10、PM2.5和PM1.0)中的SCCPs 和MCCPs,結果表明,室內SCCPs和MCCPs 濃度均高于室外,且CPs 在空氣中主要分布于粒徑小于2.5 μm 的顆粒物上.粒徑小于2.5 μm細顆粒物比其他顆粒物在大氣中停留的時間長,長時間暴露會潛在危害人體健康.SCCPs 在環境介質中的含量隨時間呈增長趨勢,SCCPs 對人體潛在的健康風險,尤其在母嬰傳播中的暴露風險亟需進一步研究[42].Xia 等[43-44]分析了我國2007 年12 個省份以及2011 年16 個省份的1 370 例母乳樣本,發現2011 年SCCPs 含量平均值 (681 ng/g,以脂質量計)高于2007 年(733 ng/g,以脂質量計),說明2011 年人群的SCCPs 暴露水平高于2007 年;同時,2007 年和2011年農村母乳樣本中SCCPs 平均值均低于城市,表明城市中SCCPs 的暴露水平高于農村地區,可能與城市相對發達的工業有關.血液可以直接反映人體內污染物的暴露情況.Li 等[45]對我國南方人群血樣中的CPs 進行了研究,發現血樣中SCCPs 的濃度高于MCCPs 和LCCPs.胎盤是母嬰物質交換的重要媒介,因此胎盤中CPs 的賦存水平可反映其對胎兒的暴露情況.Wang 等[46]分析了河南省54 名產婦胎盤中SCCPs 的賦存情況,結果表明,在胎盤樣品中SCCPs濃度為98.5~3 371 ng/g (以脂質量計),MCCPs 在部分樣品中的檢出濃度在80.8~954 ng/g (以脂質量計)之間.SCCPs 在胎盤的含量低于在血液中,但在母乳與胎盤中SCCPs 均有賦存,SCCPs 在環境中的賦存對嬰兒有潛在的健康風險,其暴露風險不容小覷.在致癌風險方面,國際癌癥研究機構(IARC)表示碳鏈長度為12 且平均氯化程度約為60%的SCCPs 是2B類化合物,其對人類具有潛在的致癌風險[47].

3 國內外管理現狀

SCCPs 因具有POPs 特性,其在環境中的賦存可對生態環境和人體健康帶來潛在風險,且隨著時間的推移,SCCPs 在環境介質中的含量呈上升趨勢.許多國家自20 世紀90 年代起相繼出臺了一系列法律法規對SCCPs 的生產和使用進行限制.IARC 在1990年將SCCPs 列于致癌物質名單中2B 類化合物后;美國于1995 年將SCCPs 加入TRI,要求企業需向政府報告SCCPs 的排放和轉移量;US EPA 于2003 年要求對SCCPs 的生產和使用實行全面限制.2012 年3月US EPA 發布了關于部分SCCPs 重要新用途的規則,將根據相關企業對SCCPs 的生產、進口或加工計劃的報告進一步制定SCCPs 相應的新用途及其實施方案.2012 年8 月,US EPA 針對進口CPs 的生產企業提出繳費計劃,并終止SCCPs 的進口,同時對MCCPs 和LCCPs 建立了進口限制.

在《歐盟水框架指令手冊》中,SCCPs 被列為水環境首要危險物質,且在第25 次危險物質指令(Council Directive 67/548/EEC)中,歐盟正式將C10~C13歸類為第三類致癌物質.歐盟議會和理事會號召各成員國限制SCCPs 及其配制品的使用,并規定在金屬加工業和皮革加工產品中的SCCPs 含量不能超過1%[50].2005 年歐盟提議將SCCPs 作為POPs 候選物質,對其生產和使用進行全面的限制[51].加拿大在2012 年已經停止生產SCCPs,且對SCCPs 的風險管理法案已經啟動[52].SCCPs 在2012 年被加入《部分有毒物質禁用法規》(2012 版)中,被禁止在加拿大境內進行生產、使用、銷售和進口.

目前,我國各環境介質中的SCCPs 濃度水平已相對較高,但我國對SCCPs 的研究仍亟需補充.我國于2017 年將SCCPs 列入了《優先控制化學品名錄(第一批)》,其中要求應針對其產生環境與健康風險的主要環節,依據相關政策法規,結合經濟技術可行性,采取風險管控措施,最大限度降低化學品的生產、使用對人類健康和環境的重大影響[53].但目前難以對CPs 的生產使用制定合理的限制或減排措施,因此我國至今尚未停止有關SCCPs 的生產與使用.

4 結論

a) SCCPs 作為列入POPs 清單的新污染物,因其持久性、長距離遷移特性與毒性,在環境中將長期賦存并對生態環境和人體健康造成潛在危害.隨著時間的推移,SCCPs 在環境中的含量呈上升趨勢,因此SCCPs 對人體的暴露風險也將隨時間的推移而增加,亟需對SCCPs 的環境賦存與工業分布模式進行全面研究,補充相關的科學研究數據并制定相應的法律法規對SCCPs 的生產和使用進行管控.

b) 目前,我國在研究SCCPs 環境行為、環境暴露和毒理效應等方面取得了一定的進展并積累了一些數據,但對于綜合評估SCCPs 的環境風險并制定相應的法律法規還仍有不足.目前,國內SCCPs 分析方法的發展趨勢是由低分辨質譜向高分辨質譜發展,但高分辨質譜由于價格較高而普適性不廣,且目前國際上尚未生產出理想的SCCPs 標準樣品和相應的標準參考物質,因此SCCPs 標準物質制定、定量與分析方法等有待進一步深入研究;在優化與規范SCCPs 定量與分析方法,提高分析準確性的同時,應繼續深入研究環境中SCCPs 的遷移轉化規律機制,為揭示其環境行為與環境暴露提供科學依據.

c) 國內對于SCCPs 在各種環境介質中的研究已相對成熟,但在環境暴露方面的研究仍有不足,尤其對人體樣品中SCCPs 的賦存研究較少,因此對SCCPs 的人體外暴露需進行深入的系統性研究.

d) 由于缺少SCCPs 在多環境介質中的遷移轉化、毒性效應與健康風險評估的環境數據,我國尚未停止SCCPs 的生產.我國在SCCPs 毒理學研究方面仍局限于動、植物體及其細胞組織的形態變化,在毒性作用機制方面需加深研究.今后應借助分子生物學方法,從分子水平、基因水平、細胞水平等方面深入開展SCCPs 的毒理學研究.