富春江庫區高溫熱浪變化特征及對藻類水華潛在影響研究

黃群芳,國超旋,李 娜,李 淵

1.江蘇第二師范學院城市與資源環境學院,江蘇 南京 210013

2.中國科學院南京地理與湖泊研究所,湖泊與環境國家重點實驗室,江蘇 南京 210008

3.浙江工商大學旅游與城鄉規劃學院,浙江 杭州 310018

全球長期氣候觀測和大量氣候模式均顯示,氣候變暖已成為無可爭辯的事實,并且未來還可能會進一步強化[1-3].即便2020 年受新冠肺炎疫情大流行的影響,導致全球“封鎖”,大氣中溫室氣體的濃度可能有所降低,但其對氣候變暖的影響基本可以忽略[4].世界氣象組織(WMO)發布的《2020 年全球氣候狀況》臨時報告指出,2020 年全球平均氣溫將比工業化前(1850?1900 年)水平高出約1.2 ℃,氣候變化在2020年繼續蔓延,是有記錄以來最熱的三年之一,2011?2020 年是有記錄以來最熱的10 年,且最熱的6 年是在2015 年之后 (https://public.wmo.int/en/media/pressrelease/2020-was-one-of-three-warmest-years-record).因此,氣候變化及其影響和應對已引起全球科學界、政府和普通民眾越來越多地關注和重視,多國政府相繼提出碳達峰和碳中和時間表及路線圖以緩解全球氣候變化.

氣候變化除了引起平均氣溫上升外,往往會引起極端氣候氣象事件頻發,如極端降水、暴雨洪澇、臺風氣旋和高溫熱浪等[5-7].高溫熱浪是指空氣溫度高并且持續時間較長,引起人、動物及植物不能適應環境的一種極端天氣災害.已有研究[6-9]發現,隨著全球氣候變暖,夏季高溫熱浪出現頻次、強度和持續時間明顯增加,首次發生時間明顯提前,而結束時間則明顯推遲.由于全球快速城市化和城市熱島的放大效應,高溫熱浪將造成城市與熱有關的病害和死亡人數的增加以及林火頻發[5],如2003 年高溫熱浪襲擊了歐洲許多國家,經不完全統計高溫熱浪直接致死人數為70 000 人[10];與此同時,2003 年亞洲許多地區也經歷異常的高溫熱浪,上海記錄到過去50 年最炎熱的夏季,高溫熱浪造成上海總死亡率增加12.7%[11-12].

高溫熱浪對陸地和水域生態系統也會產生許多不利影響,包括生物多樣性降低和生態服務功能喪失等[13-16].相比于高溫熱浪對人體健康和海洋生態系統的影響研究,較少研究關注高溫熱浪對淡水生態系統的影響.盡管已有研究[17-19]表明,氣候變暖會加劇有害藻華在全球湖庫的擴張.國際上零星的野外觀測和室內受控試驗研究顯示,伴隨高溫熱浪湖庫生態系統有時會暴發藻類水華[20-21],而有時又不明顯,表明高溫熱浪對淡水生態系統藻華形成存在較大的不確定性,內在機制不清.我國是世界上水體富營養化和藻類水華比較嚴重的國家,圍繞營養鹽富集、水文情勢和氣象因子等對藻類水華形成的作用機制、控制技術以及藍藻水華死亡腐爛引發的湖泛災害對飲用水的威脅等開展了大量研究[22-28],近年來也有許多研究關注氣候變化對藻類水華影響[29-32],但目前尚沒有研究將夏季高溫熱浪與藻類水華暴發和維持直接關聯起來.

位于錢塘江中游的富春江水庫是一座低水頭河床式日調節水電站,2016 年夏季富春江水庫暴發嚴重的藻類水華[33-34],曾一度威脅到G20 杭州峰會的水質安全保障和城市居民飲用水安全供應;同時,已有研究[35]表明,我國東部地區2016 年夏季出現較為嚴重的高溫熱浪過程.基于長期氣象觀測、高頻浮標水溫監測、藻華過程浮游植物生物量野外監測以及衛星遙感反演,研究夏季高溫熱浪對富春江水庫藻類水華的影響,旨在分析高溫熱浪長期變化趨勢以及2016 年變化特征,揭示高溫熱浪與藻華過程的因果關系,服務于全球氣候變暖背景下高溫熱浪對淡水生態系統影響研究.

1 數據與方法

1.1 研究區域

富春江水庫坐落于錢塘江中游的桐廬縣境內,位于富春江七里垅峽谷出口處,由新安江與蘭江交匯在富春江段筑壩而成,為狹長型河流水庫,最寬不超過2 km,從富春江大壩至梅城是水庫的主庫區.富春江水庫始建于1958 年,于1968 年建成發電,水庫正常蓄水位23 m,水庫面積56 km2,庫容4.4×108m3,透明度在1.0 m 左右,是華東電網的峰谷調節型電站,也是建德市、桐廬市和下游杭州市重要的集中式飲用水源地.富春江水庫在2004 年、2016 年和2017 年均暴發了較嚴重的藍藻水華,2016 年8 月9 日發生在蘭江段的微囊藻水華,一周內擴張到包括富春江水庫在內的100 km 長河段和庫區,對建德市和桐廬市集中式飲用水源地和下游杭州市的G20 峰會水質安全保障構成了嚴重威脅[33-34,36].

1.2 氣象觀測和高溫熱浪計算

收集和整理鄰近的桐廬氣象站1972?2020 年長期逐日觀測數據,包括最低、最高和平均氣溫,平均風速和降水量等,月均和年均氣象觀測數據通過逐日數據計算得到.為觀測水溫長期變化,在嚴陵塢(119.654° E、29.687° N)布設高頻浮標觀測站(見圖1),每天12:00 記錄表層(50 cm)水溫.

圖1 富春江水庫采樣點、氣象站和高頻浮標站分布以及2016 年8 月高溫熱浪期間富春江水庫大壩藍藻水華Fig.1 Distribution of sampling sites,meteorological station and high frequency buoy station,and cyanobacterial bloom near the dam of Fuchunjiang Reservoir

目前國際上還沒有一個統一而明確的高溫熱浪標準和判別閾值,大多通過固定最高氣溫或者百分比閾值來判別和計算高溫熱浪天數和事件[37].WMO 建議日最高氣溫>32 ℃且持續3 d 以上的天氣過程為高溫熱浪[37-38];荷蘭皇家氣象研究所認為,最高氣溫>25 ℃且持續5 d 以上(其間至少有3 d 最高氣溫>30 ℃)的天氣過程為高溫熱浪[39].中國氣象局制定了我國統一的高溫熱浪標準,規定日最高氣溫≥35 ℃為高溫日,連續3 d 以上的高溫天氣為高溫熱浪事件[40].該研究參照中國氣象局高溫熱浪標準,計算桐廬氣象站1972 年以來逐年的高溫天數、高溫天起始時間和結束時間、高溫熱浪事件次數、高溫熱浪天數、高溫熱浪天起始時間和結束時間,用以全面表征高溫和高溫熱浪長期變化特征.

1.3 藻華過程葉綠素a 連續監測

2016 年8 月14?25 日在三江口(119.527°E、29.537°N)、子胥(119.593°E、29.608°N)、冷水(119.651°E、29.655°N)、嚴陵塢和富春江大壩(119.665°E、29.714°N)布設5 個站點(見圖1),每天采集表層(50 cm)水樣分析葉綠素a 濃度.葉綠素a 濃度采用分光光度法測定,根據水柱中藻類生物量用GF/F 濾膜(英國Whatman 公司)過濾100~500 mL 水樣,濾膜冷凍48 h后用90%熱乙醇提取,然后在分光光度計(UV-2 450,日本島津公司)上進行檢測,并用稀鹽酸酸化,根據665、750 nm 吸光度計算葉綠素a 濃度[41].

1.4 葉綠素a 遙感估算

由于富春江水庫屬于狹長形水體,水面較窄,需要高空間分辨率衛星遙感數據才能提取水體葉綠素a濃度.Landsat OLI 衛星影像空間分辨率為30 m 滿足研究需要,但時間分辨率16 d,8 月14?25 日期間沒有Landsat 衛星影像數據,只能選擇8 月28 日天氣晴好條件下的Landsat OLI 衛星影像.利用富春江水庫上游千島湖構建的葉綠素a 遙感反演模型[42],直接計算得到8 月28 日富春江水庫葉綠素a 空間分布.

1.5 統計分析和圖表繪制

利用SPSS 20 軟件對各類數據進行統計分析,包括計算其平均值和線性擬合等,當P≤0.05 時表明呈顯著相關,P≤0.01 時表明呈極顯著相關.利用ArcGIS 9.2 和Origin 2018 軟件作圖.

2 結果與討論

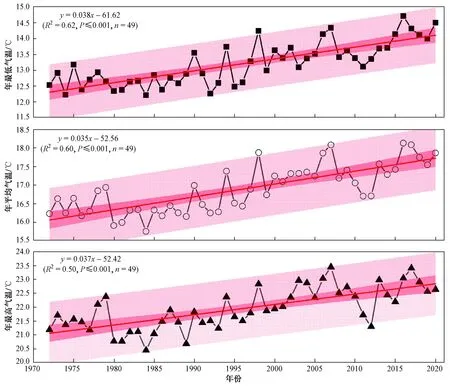

2.1 富春江水庫氣溫長期變化趨勢

通過對桐廬氣象站年最低、年平均和年最高氣溫長期變化趨勢的線性擬合分析,發現近50 年富春江水庫經歷了顯著的增溫過程,年最低、年平均和年最高氣溫的增溫率分別為0.38、0.35 和0.37 ℃/(10 a)(見圖2),彰顯氣候變暖的觀測事實,與國內絕大部分區域觀測結果較為一致,但由于不同研究觀測時段不一致,增溫率稍微有些差異[29,43-45].從線性擬合的顯著性水平來看,反映夜間溫度的最低氣溫增溫最顯著,說明氣候變暖存在一定的日變化特征,夜間增溫要比白天增溫明顯.

圖2 富春江水庫桐廬氣象站1972?2020 年年最低、年平均和年最高氣溫的長期變化趨勢Fig.2 Long-term (1972-2020) trend of yearly minimum,average and maximum air temperature at Tonglu meteorological station near Fuchunjiang Reservoir

2.2 富春江水庫高溫熱浪長期變化

桐廬氣象站1972?2020 年高溫和高溫熱浪主要參數長期變化趨勢線性擬合結果如表1 所示.由表1可知,富春江水庫近50 年來高溫天數、高溫熱浪事件頻次、高溫熱浪天數均呈現極顯著增加,變化范圍分別為5~54 d、1~8 次和4~50 d,線性斜率分別為3.7 d/(10 a)、0.59 次/(10 a)和3.7 d/(10 a).從起始和結束時間來看,高溫天起始時間明顯提前、結束時間明顯推遲,但統計上不顯著(見表1);但高溫熱浪天起始時間則顯著提前、結束時間顯著推遲,反映高溫天和高溫熱浪天持續時間在顯著延長(見表1).近50 年高溫熱浪起始時間最早出現在2018 年5 月14日(35.7 ℃),最遲出現1997 年7 月27 日(35.1 ℃),而高溫熱浪結束時間最早出現在1972 年7 月10 日(37.2 ℃),最遲出現在2005 年9 月21 日(37.6 ℃),最早和最遲時間均相差2 個多月,反映高溫熱浪頻次和強度等存在較大年際變化.觀測結果與國內其他地區的研究結果比較類似[45-47],證實了全球高溫熱浪事件頻次和強度在普遍顯著增加的觀測事實.

表1 富春江水庫桐廬氣象站1972—2020 年高溫天數及高溫熱浪事件長期變化趨勢(n=49)Table 1 Long term trend of heat day and heat waves events at Tonglu meteorological station around Fuchunjiang Reservoir from 1972 to 2020 by linear fitting (n=49)

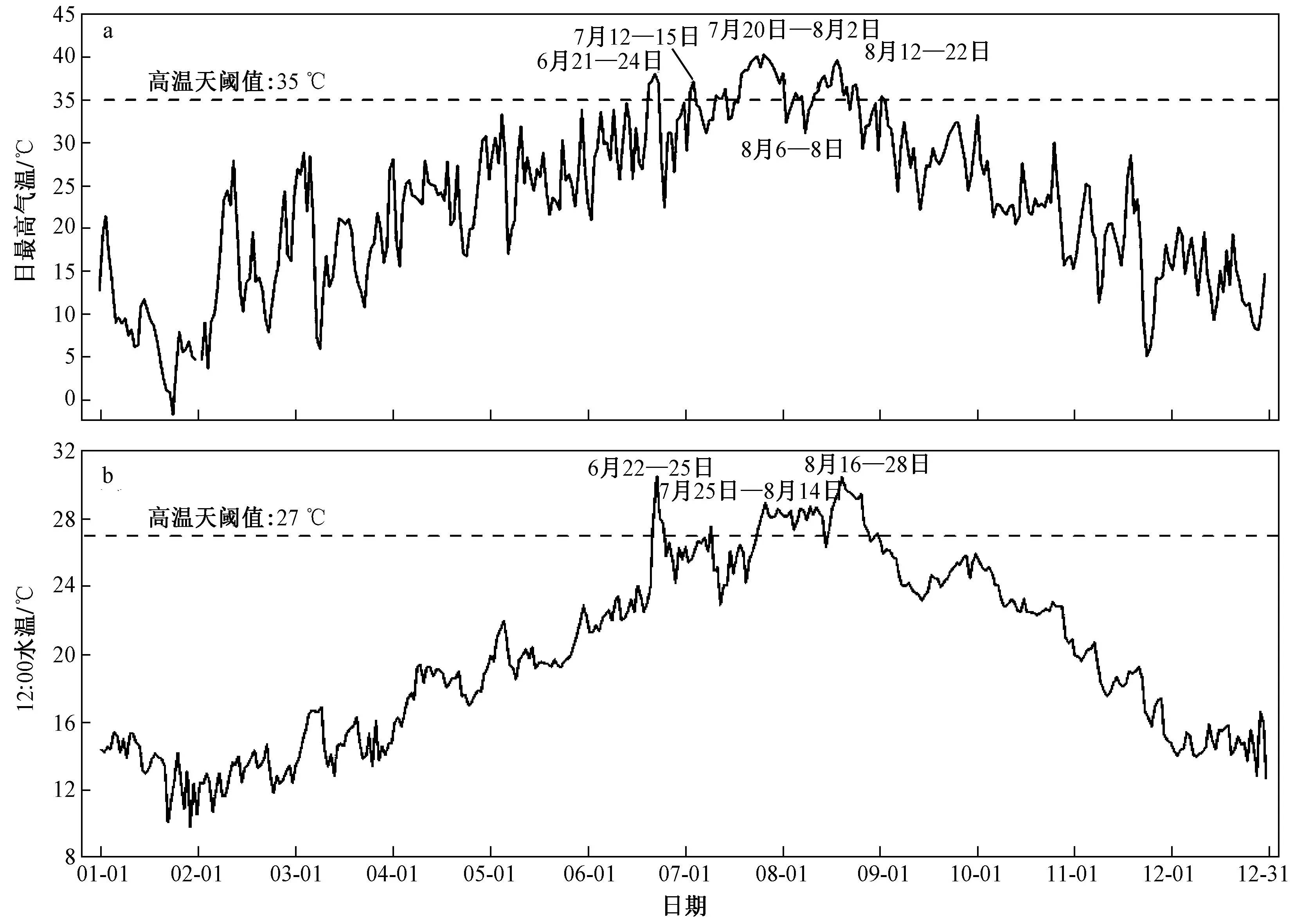

2.3 2016 年夏季高溫熱浪變化特征

2016 年共發生5 次高溫熱浪事件,分別是6 月21?24 日、7 月12?15 日、7 月20 日?8 月2 日、8 月6?8 日和8 月12?22 日.其中有2 次高溫熱浪事件持續時間非常長,均超過10 d〔見圖3(a)〕,逐日最高氣溫最大值分別為7 月27 日的40.3 ℃和8 月19 日的39.6 ℃,平均值分別為38.9 和37.2 ℃.另外,2016 年桐廬站共觀測到高溫天數42 d,高溫熱浪天數36 d.與其他年份相比,2016 年高溫熱浪事件頻次,高溫和高溫熱浪天數均是近50 年較多的,但低于2003 年和2013 年,當時全國普遍遭遇罕見高溫熱浪天氣,其中華東地區是高溫熱浪的重災區[11,48].另外,2016 年年最低氣溫和年平均氣溫分別達到14.70 和18.13 ℃,均是近50 年來最高(見圖2),反映2016 年富春江水庫經歷了非常典型的高溫熱浪年.分析氣溫和高頻浮標站水溫逐日觀測數據,發現二者存在極顯著線性相關(R2=0.72,P<0.001,n=365),35 ℃最高氣溫對應水溫在27 ℃左右.逐日水溫結果顯示,5 次高溫熱浪對應3 次非常明顯的連續高水溫觀測,6 月21?24 日高溫熱浪對應22?25 日高水溫觀測結果,最高水溫達30.5 ℃,7 月12?15 日高溫熱浪由于氣溫不是非常高、持續時間短,因此并沒有出現持續的高水溫過程.7 月20 日?8 月2 日以及8 月6?8 日兩次高溫熱浪造成7 月25 日?8 月14 日水溫長期在27 ℃以上,而8 月12?22 日高溫熱浪造成8 月16?28 日水溫持續在27 ℃以上,最高水溫達30.5 ℃〔見圖3(b)〕.

圖3 2016 年桐廬氣象站最高氣溫逐日變化和嚴陵塢高頻浮標站12:00 水溫逐日變化與高溫熱浪事件對應的時間Fig.3 Daily maximum air temperature at Tonglu meteorological station and water temperature at 12:00 at Yanlingwu high frequency buoy station in 2016,and the occurrence date of heat waves events

2.4 高溫熱浪對藻類水華影響的因果分析

由于氣溫與水溫之間普遍存在非常好的對應關系[49],全球變暖背景下氣溫上升和高溫熱浪事件的增加自然也造成湖庫水溫的上升和湖泊熱浪事件的增加[50].水溫直接決定了浮游植物生長和藻類水華的暴發,2016 年8 月12?22 日富春江水庫經歷了一次較長時間的高溫熱浪過程,期間最高氣溫和水溫平均值分別為37.2 和28.9 ℃,而8 月14?25 日富春江水庫開展了葉綠素a 濃度逐日觀測,恰好可以分析高溫熱浪對浮游植物生長和藻類水華的影響.從8 月12 日高溫熱浪開始,最高氣溫從35.7 ℃升至19 日的39.6 ℃,之后開始呈現下降趨勢,至8 月22 日高溫熱浪結束,對應的最高氣溫為36.5 ℃,在經歷了8 月23 日最高氣溫為33.8 ℃后于24 日、25 日又分別升至36.6 和36.8 ℃,在這期間除了8 月15 日水溫為26.4 ℃外,其他時間水溫均明顯高于27 ℃,最高值出現在8 月20 日,為30.5 ℃(見圖4).浮游植物葉綠素a 濃度則從8 月14 日的(30.6±2.9) μg/L 升至19 日的(65.3±21.3)μg/L(最高值),之后降至26 日的(37.0±17.3) μg/L(見圖4),葉綠素a 濃度變化過程與高溫熱浪發展過程高度吻合.統計分析顯示,日最高氣溫與葉綠素a 濃度呈正相關但不顯著(R2=0.19,P=0.16),但日均水溫與葉綠素a 濃度則呈顯著正相關(R2=0.57,P<0.005),由此說明高溫熱浪誘發了一次典型的藻類水華過程.基于8 月22 日子胥、冷水和富春江大壩3 個站點浮游植物群落結構鑒定,藍藻占比在97.5%以上[33],屬于典型的藍藻水華過程.

圖4 2016 年8 月14?25 日高溫熱浪期間富春江庫區葉綠素a 濃度、最高氣溫、12:00 水溫逐日變化Fig.4 Daily variations of maximum air temperature,water temperature and chlorophyll a concentration derived from 5 sites in Fuchunjiang Reservoir during the heat waves period from August 14th to 25th,2016

為進一步驗證高溫熱浪對藻類水華的影響,筆者分析了高溫熱浪后的8 月28 日Landsat OLI 影像遙感反演得到的葉綠素a 濃度空間分布(見圖5).由圖5可知,高溫熱浪后的8 月28 日主庫區(梅城?大壩出口)出現明顯藻類水華,從原始影像中肉眼都能判識出岸邊明顯的藻華漂浮堆積,遙感提取葉綠素a 濃度平均值高達14.7 μg/L,三江口等近岸水域葉綠素a濃度在20 μg/L 以上.盡管沒有統一葉綠素a 濃度閾值用以判別藻類水華的形成,對于相對比較清澈的水體,當葉綠素a 濃度大于10 μg/L 時一般被認為開始出現藻類水華[51],對于渾濁的富營養化淺水湖泊太湖,根據藍藻水華衛星遙感監測和同步葉綠素a 濃度測定發現,當葉綠素a 濃度達到30 μg/L,從時衛星影像上能觀測到明顯表面水華[52].對于葉綠素a 濃度大于20 μg/L 的富春江水庫近岸水域,從衛星遙感上可以觀測到較為明顯的藻類水華.但與8 月13?25 日實測的葉綠素a 濃度相比,遙感觀測到的結果有些偏低.究其原因可能是:①由于利用上游千島湖的葉綠素a 遙感反演算法帶來低估,而28 日不屬于此次藻類水華峰值,8 月26 日后氣溫快速回落到32.0 ℃左右,并且觀測到零星降雨,日降水量為0.2 mm,而8月28 日風速也較大,日均風速為2.5 m/s,明顯高于12?22 日高溫熱浪期間的平均風速(1.93 m/s),風速增加會破壞藻類水華在表層水體漂浮聚集[53];②遙感觀測到的是整個庫區的平均值,而實測點往往是岸邊臨近站點,藻類水華容易在岸邊堆積,致使8 月28日Landsat OLI 影像觀測到的整個庫區平均葉綠素a濃度明顯低于站點實測值.

圖5 2016 年8 月28 日富春江水庫主庫區Landsat OLI 影像及其反演得到的葉綠素a 濃度空間分布Fig.5 Landsat OLI image and spatial distribution of chlorophyll a concentration in Fuchunjiang Reservoir derived from Landsat OLI image on August 28th,2016

2.5 高溫熱浪對藻類水華形成的潛在影響機制

盡管許多研究已表明,氣候變暖會造成浮游植物物候提前,藍藻等有害藻類水華加劇[17-19,30],但關于高溫熱浪對藻類水華直接影響的證據并不多,內在的影響機制也不甚明了.2003 年歐洲高溫熱浪期間,荷蘭小型深水湖泊Nieuwe Meer 湖(面積1.3 km2、平均水深18 m、最大水深30 m)試驗和模擬結果顯示,夏季8 月中旬高溫熱浪促進了微囊藻藍藻水華的快速形成[20],與我國富春江水庫的觀測結果高度契合,提供了高溫熱浪促進藻類水華形成的直接證據.我國富春江水庫平均水深在8.0 m 左右,最大水深在20 m 以上,與荷蘭Nieuwe Meer 湖一樣是一個夏季存在熱力分層的深水湖庫,2016 年藻類水華也主要以微囊藻藍藻水華為主,占比超過90%[33].

高溫熱浪對藻類水華的影響包括直接影響和間接影響,其作用機制主要通過影響營養鹽利用,促進湖泊增溫、改變熱力分層結構、減少降水、增加光照利用率、降低風速等進而有利于藻類復蘇、快速生長和表面水華聚集[19-21,50,54-56].海洋和淡水生態系統研究均表明,高溫熱浪對浮游植物生長和藻類水華的影響很大程度上取決于水體營養鹽水平,對于貧營養深水水體高溫熱浪的影響較小甚至由于熱力分層加劇不利于浮游植物形成和聚集,而對于中富營養水體高溫熱浪會明顯加劇藻類水華的形成[20-21,54].富春江水庫2015年總氮和總磷濃度年均值分別在2.0 和0.08 mg/L 以上,2016 年高溫熱浪期間庫區總氮和總磷濃度分別為2.87 和0.125 mg/L[33],仍處于較高水平,明顯高于藻類水華發生的營養鹽閾值[57],因此高溫熱浪對浮游植物生長和藻華形成不受營養鹽限制.8 月12?22日高溫熱浪期間最高氣溫和最高水溫分別為37.2 和28.8 ℃,這非常有利于微囊藻生長并形成水華,因為在水溫28 ℃左右,微囊藻最高比生長率明顯高于硅藻和綠藻[20],高溫直接促進了微囊藻的生長和累積.加之高溫熱浪期間沒有降水,風速也較低,8 月12?22 日平均風速只有1.93 m/s,低于鄰近非高溫熱浪期間同樣沒有降水的8 月26 日?9 月4 日(2.16 m/s).已有研究表明,低風速也會明顯促進浮游植物生長和藻類水華形成[20,53],太湖平均風速低于2.5 m/s時容易造成藍藻水華漂浮聚集和湖泛的形成[29].因此,低風速、無降水等氣象條件都會直接或間接影響到浮游植物生長和藻類水華的形成.除此之外,夏季高溫熱浪會加劇深水湖庫熱力分層,顯著促進中富營養水體浮游植物生物量累積和藻類水華的形成[17,19,54].盡管藻華暴發過程中沒有在富春江水庫開展水溫垂直剖面測定和熱力分層的計算,但富春江水庫上游千島湖2016 年逐日高頻水溫垂直剖面觀測顯示,7?8月熱力分層最強,溫躍層深度發生在5.0 m左右[58],因此可以推斷富春江水庫也會存在明顯的熱力分層,熱力分層阻礙了表層和下層水體的垂直交換,致使浮游植物和藍藻水華在表層聚集[59].盡管葉綠素a 逐日觀測和遙感反演數據給出了夏季高溫熱浪對藻類水華影響的直接證據,但該研究更多的是回顧性因果分析,缺少針對高溫熱浪與藻類水華關聯過程的周密試驗設計,葉綠素a 監測也并沒有覆蓋住藻華形成、發展和消退的整個周期,因此在驅動機制揭示方面仍存在欠缺.

鑒于未來全球變化背景下高溫熱浪出現頻次、強度和持續時間都將繼續增加,其不可避免對水生生態系統結構、功能和服務價值產生諸多不利影響[14,60-61],如在富營養化較為嚴重的太湖,夏季高溫熱浪還會造成藻類水華快速分解,形成藻源性湖泛和厭氧環境,造成魚類死亡和生態系統破壞[29,62-63].因此未來需要開展更多連續高頻同步監測、受控試驗和模型模擬研究,深入揭示高溫熱浪對藻類水華形成、水生植被退化、冷水性魚類受損和生物多樣性喪失等的驅動機制.此外,高溫熱浪作為是一種極端氣象災害,在我國乃至全球都積累了長時間序列氣象觀測和氣候模式模擬數據,可以建立高溫熱浪與浮游植物生長、生物量累積和藻類水華形成間的關系,利用長期氣象觀測和氣候模擬數據來探討過去、現在和未來高溫熱浪對藻類水華形成和淡水生態系統演化的影響過程和機制,提出應對氣候變化的適應性對策.

3 結論

a) 受全球氣候變化影響,富春江水庫氣溫呈現顯著增溫趨勢,近50 年來平均氣溫增溫率為0.35 ℃/(10 a),相伴隨的高溫天數、高溫熱浪事件和高溫熱浪天數也顯著增加,反映高溫熱浪頻次和強度在持續增加.2016 年出現5 次高溫熱浪,高溫和高溫熱浪天數分別達42 和36 d,年均氣溫達到近50 年最高值(18.13 ℃).

b) 8 月14 日?22 日高溫熱浪事件過程中觀測到明顯藻類水華過程,葉綠素a 濃度從(30.6±2.9)μg/L 增至(65.3±21.3) μg/L,再降至(37.0±14.3) μg/L.Landsat 衛星影像也觀測到明顯藻類水華,高溫熱浪后的8 月28 日主庫區葉綠素a 濃度平均值高達14.7 μg/L.

c) 高溫熱浪引起的氣溫和水溫升高、風速降低和降水缺失、熱力分層強化等共同誘發和促進了浮游植物生長、生物量累積和藻類水華的形成與發展.研究結果揭示了高溫熱浪可以引發顯著的藻類水華過程,預示全球氣候變暖影響下高溫熱浪出現頻次和強度的增加會繼續加劇湖庫藻類水華及其災害.