懸臂鋼桁-波形鋼腹板組合橋梁結合的市政橋梁設計研究

羅鵬

摘要 為了提高市政橋梁建設水平,文章提出了一種新型橋梁結構設計研究。以懸臂鋼桁-波形鋼腹板組合橋梁為設計基礎,提出主梁支點與跨中處橫斷面、標準段壓型鋼板平面、橫向預應力平面設計方案。檢驗結果表明,在V形橋墩受力作用影響下,其底板與頂板受力均未超出限定范圍,產生墩柱壓應力低于限定值,雖然產生了微小形變,但是在允許范圍之內。

關鍵詞 市政橋梁;組合橋梁;預應力

中圖分類號 U448.213 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)02-0126-03

0 引言

隨著城市經濟的快速發展,促進了橋梁建設技術水平的提升,越來越多組合橋梁建設技術在此時代背景下誕生[1]。市政橋梁作為城市橋梁運輸的核心工程,代表著城市橋梁技術發展水平。為了彰顯城市橋梁建設技術水平的提升,很多城市引入新型橋梁結構,用于建設市政橋梁[2-3]。目前,比較受人們關注的橋梁組合結構為懸臂鋼桁-波形鋼腹板組合橋梁,該文選取該組合方式作為市政橋梁設計思路展開研究[4]。

1 工程概況

以某市政橋梁建設工程為例,探究此項目組合橋梁設計方案。該項目建設在3條匝道組成的國道上,A匝道和C匝道采用4%控制,嚴格限定時速,安全限定值為25 km/h,匝道寬度和曲率半徑依次為10.8 m、30.4 m,橋梁凈空高度為5.0 m,順接對向輔道。B匝道同樣采用4%控制,嚴格限定時速,安全限定值為25 km/h,匝道寬度和曲率半徑依次為11.1 m、34.9 m,跨越輔道后掉頭,而后順接對向輔道。

2 市政橋梁主梁設計

由于該研究工程所處國道曲線半徑較小,對車流量支撐要求較大,傳統的橋梁布設方式滿足不了需求,埋藏著較大的安全隱患。為了提高施工及車輛通行安全性,承載較大的車流量,研究從受力性能分析角度出發,分別對主梁支點與跨中處橫斷面、標準段壓型鋼板平面、橫向預應力平面進行設計。

2.1 橋梁設計技術指標

(1)橋梁行車道寬度參數為2×4.0 m,橋面總體寬度為11.1 m。

(2)橋梁的中心線坐落于曲線上。

(3)橋面縱坡最大數值為4%。

(4)車輛行駛速度為25 km/h。

(5)橋梁使用環境類別為I類。

(6)橋面橫坡超出標準高度為2%,單向橫坡1.5%。

(7)設計基準期指標數值為100 a。

(8)項目設計安全等級為一級。

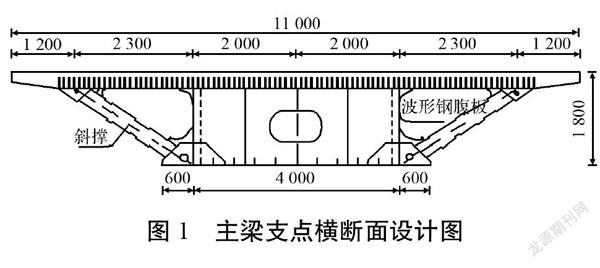

2.2 主梁支點與跨中橫斷面設計

研究對于橋梁橫斷面的設計,選取的設計方法為單幅斷面設計思路,設定標準寬度參數數值為11.1 m,采用以下斷面布設方式分別布設跨中與支點橫斷面:路緣帶(數值0.5 m)+防撞墻(數值0.5 m)+大車道(曲線加寬數值1.5 m+大車道數值3.5 m)+小車道(曲線加寬數值0.75 m+大車道數值3.25 m)+路緣帶(數值0.5 m)+防撞墻(數值0.5 m)。以單向1.5%橫坡為標準,布設機動車道。另外,行車速度超出標準2%,曲率半徑超出標準2%,以滿足橋梁受力需求。如圖1所示為主梁支點橫斷面設計圖。

跨中橫斷面布設與主梁支點橫斷面相似,縱向和豎向尺寸相同,前者采用壓型鋼板,后者采用波形鋼板,分別分布在橋梁的中間位置和橋梁的右端。另外,兩部分橫斷面車道分界點布設存在一定差異,各項指標間距不同。

2.3 主梁標準段壓型鋼板平面設計

組合梁頂板主要由兩部分組成,分別是縱向翼緣板和橫向翼緣板,板厚度設置為16 mm。為了起到加固作用,在翼緣板上方固定多個抗剪栓釘,同時布設加勁肋。其中,肋板高度為16 cm,鋼筋孔直徑數值為5 cm,設定鋼板布設間距為40 cm,在間隔處布設加勁肋,厚度大小為16 mm。與此同時,添加橫隔板,布設間距為4 m。為了便于施工,降低施工成本,選取閉合型鋼板作為主梁壓型鋼板布設材料,設定厚度為1.2 mm,完成各項材料平面布設[5]。

2.4 主梁橫向預應力平面設計

為了加固組合橋梁,設計方案在全橋各處頂板后澆層位置增加了橫向預應力。設置初始張力大小為0.65σcon,鋼束為3Φs15.2,應力布設間距為1 m。沿著縱向方向,每經過1 m,布置1道預應力,同時支持錨固和張拉兩項操作,形成主梁預應力平面。該平面左側由錨固端+張拉端+錨固端+張拉端組成,后側由+張拉端+錨固端+張拉端+錨固端組成,兩側形成預應力銜接,實現預應力的加固作用[6]。

3 工程檢驗

3.1 檢驗材料性能與荷載組合

工程嚴格按照橋梁建設質量標準選取鋼材料,經檢驗鋼材料彈性模量、剪應力、彎曲應力、軸向應力、剪切模量、彈性模量6項指標均達到標準。另外,測試混凝土強度指標和預應力鋼束力學性能多項指標,對比工程建設標準,各項參數數值均在規定范圍之內。

為了全面檢驗組合橋梁設計可行性,檢驗設置了5個組合,分別是:(1)1.4M+1.2D;(2)1.4T+1.2D;(3)1.12T+1.4M+1.2D;(4)1.0T+1.0M+1.0D;(5)1.0M+1.0D(二期恒載)。其中,T代表溫度荷載;M代表活載;D代表恒載。

通過對以上5套荷載組合進行檢驗,從而獲取較為全面的檢測結果,為組合橋梁設計施工提供參考依據。

3.2 組合橋梁V作用下底板與頂板受力檢驗

采用橋梁內力計算方法,對橋梁底板支承處所受應力數值進行計算,最大數值為34.2 MPa。與此同時,位于橋梁底部的跨中拉應力最大數值為61.5 MPa。按照國家橋梁建設標準判斷,該研究設計組合方案滿足底板承載受力需求。

采用同樣的方法計算頂板受力數值,計算結果顯示,此位置拉應力最大數值為111.9 MPa,位于梁頂處的應力數值為5.40 MPa。按照國家橋梁建設標準判斷,該研究方案中頂板受力參數符合國家橋梁建設標準。

3.3 混凝土后澆層受荷載組合V作用下的受力檢驗

關于鋼混合梁部分的施工,通常情況下采用以下工序完成:

第一步:打造橋梁下部基礎結構;第二步:建設主梁鋼梁結構,按照施工方案開始執行此部分施工任務;第三步:采用重壓施工方法,對橋梁基礎結構和主梁鋼梁結構采取穩定處理;第四步:澆筑混凝土,形成后澆層;第五步:沿著橫向張拉預應力鋼束,形成穩定架構;第六步:撤掉壓重;第七步:在橋梁結構上添加防撞護欄;第八步:橋梁表面鋪設瀝青道路。

在此施工過程中,后澆層混凝土濕重容易對主梁底板造成影響,導致其結構發生形變。其中,混凝土表現出的狀態為流態,很難承受彎矩,所以混凝土從流態轉變為固態后,測得此時應力為0。接下來的施工中,后橋活載、施加荷載開始對支座混凝土產生作用,使其表面形成負彎矩。為了保證橋梁混凝土結構穩定性,該工程對混凝土的強度進行檢驗。其中,采用的方法為荷載組合V,利用該方法為檢驗混凝土的強度大小。

考慮到頂板混凝土在此結構中不受拉力影響,鋼板承受了所有拉力影響。為了避免負彎矩拉應力傳遞到其他位置,對橋梁結構穩定性造成影響。在質點負彎矩位置開始分割,形成一道裂縫。

工程鋼筋混凝土組合形成的箱梁部分,根據其結構組成情況分析,后澆層的混凝土結構中的支座部分受拉力影響較大。為了避免此部分拉力對箱梁整體穩定性造成影響,該工程對于混凝土的后澆層、鋼箱梁跨支架的施工銜接部分給予高度重視。此處采用的施工技術為預彎處理,以鋼箱梁作為處理對象,在后澆層混凝土施工未結束之前,始終采取預彎處理。在此期間,檢測混凝土強度,如果測得該數值超過90%,則撤除壓載。該施工作業目的在于產生一部分壓應力,使其作用在主梁部分。工程壓載質量參數設置為20 t,兩跨同時加載,以集中加載模式施工。其中,加載施工選取的材料為混凝土塊。

通過分析施工期間主梁的各個受力點的特點,探究受力工況下的主梁應力問題,經過計算得到預壓應力。該工程根據梁組成結構特點,將其劃分為7個墩布設點,分別在這7個位置部署墩,沿著從左到右的順序,依次編號為B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7。計算結果顯示,受壓載影響,位于B6、B7墩處的主梁的梁頂產生應力大小分別為10.88 N/mm2、10.20 N/mm2。

根據力學理論可以得到,鋼材在施工中產生的應力與應變的關系可以表示為σs=εsEs,混凝土的應力與應變之間存在的關系可以表示為σc=εcEc。關于混凝土和鋼同時作用情況下,兩者應變系數相等,即εs=εc。綜合上述關系整理得到σc=Ecσs/Es。采用換算方法,對B6墩位置的梁頂混凝土后澆層位置的拉應力進行計算,得到計算結果為σc=10.88/5.98=1.82 N/mm2-。采用同樣方法,計算B7墩位置拉應力,結果為1.69 N/mm2。

其中,σc代表混凝土拉應力,Ec代表混凝土應變,εc代表對應系數;σs代表鋼材應力,Es代表鋼材應變,εs代表對應系數。

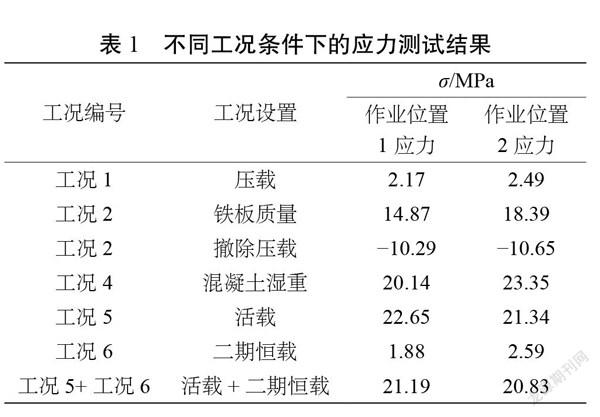

工程中,位于后澆層位置的混凝土強度等級為C60,該等級條件下的拉應力小于上限值。由此可以推斷,當前設計的橋梁組合方案滿足該工況下的應力控制要求。采用同樣的方法,對7種工況下的應力進行測試,結果如表1所示。

觀察表1中不同工況條件下位置1和位置2的應力測試結果可知,這些工況下兩個位置產生的應力均滿足混凝土澆筑強度要求,為橋梁建設質量的把控提供了保障。

3.4 組合梁V形墩應力檢驗

5組橋梁荷載組合作用下,受V形墩作用,在V形墩外側形成墩柱壓應力,通過計算此數值,分析應力、彎矩、軸力是否符合組合橋梁建設標準。計算結果表明:水平方向組合梁軸力大小為?645.2 kN,在參數規定范圍之內;應力計算結果為114.2 MPa,此計算結果遠遠低于230 MPa,符合橋梁應力標準;關于組合梁彎矩的計算,計算結果為?1 286.9 kN·m,符合橋梁建設參數標準。

3.5 主梁結構變形檢驗

5組荷載橋梁組合中,組合橋梁在軸處產生最大橋梁。其中,X方向產生的位移大小為10.8 mm,Y方向產生的位移大小為1.45 mm,Z方向產生的位移數值為1.2 mm。綜合分析這3個方向橋梁墩產生的位移情況可知,該文設計的組合橋梁建設方案的V形墩變形不明顯,可以忽略不計。另外,對主梁結構的變形情況進行計算分析,沿著豎向方向產生的恒載擾度為33.9 mm,其跨度在標準范圍之內。由此可以判斷,主梁結構剛度達到了限定值,產生微小形變,在允許范圍之內。因此,該研究設計的組合橋梁設計方案可行性較高。

3.6 橋梁疲勞檢驗

按照公路橋涵鋼結構設計規范中提及的1.2.17條規定,對橋梁疲勞情況進行檢驗,即檢驗該研究設計的橋梁是否滿足疲勞承載要求。檢測以橋梁中支點和跨中作為檢測對象,檢測點布設在上邊緣和下邊緣兩處,結果如表2所示。

表2中,σ=σmax-σmin,檢測結果顯示,設計方案中最大疲勞數值和最小疲勞數值均小于[σn]。由此可以判斷,本市政橋梁設計方案符合組合橋梁建設疲勞要求。

4 總結

該文圍繞市政橋梁建設問題展開探究,選取懸臂鋼桁-波形鋼腹板組合方式作為橋梁設計思路,以某工程為例,分別對主梁支點與跨中處橫斷面、標準段壓型鋼板平面、橫向預應力平面進行設計。檢驗結果表明,橋梁受V作用影響,其底板與頂板受力均在標準范圍之內,墩柱壓應力遠小于限定值,主梁結構產生微小形變,可以忽略不計。因此,該設計組合橋梁設計方案符合市政橋梁建設標準。

參考文獻

[1]徐添華.大跨波形鋼腹板組合箱梁橋懸臂施工力學分析[J].城市道橋與防洪,2019(5):159-162.

[2]石柱,項超群,上官興,等.鋼桁梁橋新型波形鋼-RPC組合橋面板非線性有限元分析[J].中外公路,2019(5):96-102.

[3]劉海波,王為,李立峰.變截面波形鋼腹板PC梁橋的設計與計算分析[J].公路工程,2018(3):87-91.

[4]吳滌,劉少乾,蘭軍,等.特大跨懸索橋索塔波形鋼腹板橫梁抗震性能試驗研究[J].公路交通技術,2018(4):55-62.

[5]紀全有,楊源源,孟園英.波形鋼腹板PC組合梁橋施工控制技術研究[J].工程技術研究,2019(3):40-41.

[6]沈昊,李揚.市政橋梁設計中減隔震設計要點分析[J].城鎮建設,2020(1):110-111.