引史入境:高中地理課堂融合黨史教育的路徑探索*

尹海匣 殷官標

(1. 浙江省海寧中學, 浙江 嘉興 314408; 2. 海寧市第一中學, 浙江 嘉興 314499)

黨的十八大以來,以習近平總書記為核心的黨中央高度重視黨史學習,將黨史教育擺在突出的位置并作出一系列重要論述。習總書記指出,“歷史總是向前發展的,我們總結和吸取歷史教訓,目的是以史為鑒、更好前進。”黨史是引導青少年知史愛黨、知史愛國、扣好人生第一粒扣子的必修課,加強黨史教育,是時代賦予廣大基礎教育工作者的重大任務。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“新課標”)強調,要從地理教育的角度落實立德樹人根本任務,注重地理學科與其他學科的融合,做好地理課程的頂層設計。在立德樹人和課程思政的導向下,如何在地理課堂主陣地中融入黨史教育,成為地理教師亟待思考的問題。鑒于此,本文以地理新教材為載體,以黨史為融合對象,以引史入境為教學策略,探索高中地理課堂中黨史教育融合的可行路徑,實現高中地理學科的育人價值。

一、課程思政:高中地理課堂融合黨史教育的價值意蘊

課程思政的本質就是立德樹人,理念是協同育人,即實現知識傳授、價值塑造和能力培養的多元統一。[1]課程思政并非課程與思政的機械相加,而是依據課程特色挖掘育人元素,達到課程與思政的本質統一。[2]將黨史融入地理課堂有助于在培養學生地理知識和技能素養的同時厚植愛黨愛國的情感,構建“大思政”育人格局,實現價值引領和人格教育。

1.構建多元立體的認知體系,提升學習深度

跨學科教學資源的整合是以知識的聯系為紐帶,以核心概念歸屬的學科為主要視角,將教學認知體系中的不同概念進行聯系。[3]地理課堂與黨史教育的融合以地理知識結構為紐帶,從地理學科視角切入,完善對黨史事件認知的拼圖,[4]使認知途徑由單一走向多元,認知過程由平面走向立體。構建地理視角下多元立體的跨學科教學認知體系,有助于提高理性認知能力和水平,實現知識傳授、能力提升和價值塑造的統一,使地理課程教學從知識本位走向素養立意,提升學習深度。

2.增加地理課堂的思政元素,實現價值引領

中共黨史是一門兼具歷史學和政治學性質的思想政治理論課程,[5]而地理學科本身是一門綜合性較強的學科,既包括自然科學,也包括經濟、政治、社會文化等諸多內容。把黨史教育中的政治認同、國家意識、文化自信、人格養成等思政教育元素與地理課堂中的知識、技能傳授有機融合,不僅可以賦予地理學習濃厚的人文色彩,而且能增強學生的愛國熱情,認識和關注國家、人口、資源、環境問題的歷史使命感,實現正確人生觀、價值觀的引領。

3.探索顯隱結合的育人方式,形成育人合力

習近平總書記曾在學校思想政治理論課教師座談會上指出,“要堅持顯性教育和隱性教育相統一,挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員全程全方位育人。”地理課堂與黨史教育的融合有助于實現顯隱結合的有機統一。不同于歷史學科,黨史與地理課堂的整合并非系統全面地講述百年黨史,而是像鹽溶于水,你中有我,我中有你,相互滲透、相互融合,彌補中學地理課程教學在育人環節上的不足,打通學校思政教育的“最后一公里”,使全面協同育人落實到細微之處,形成育人合力。

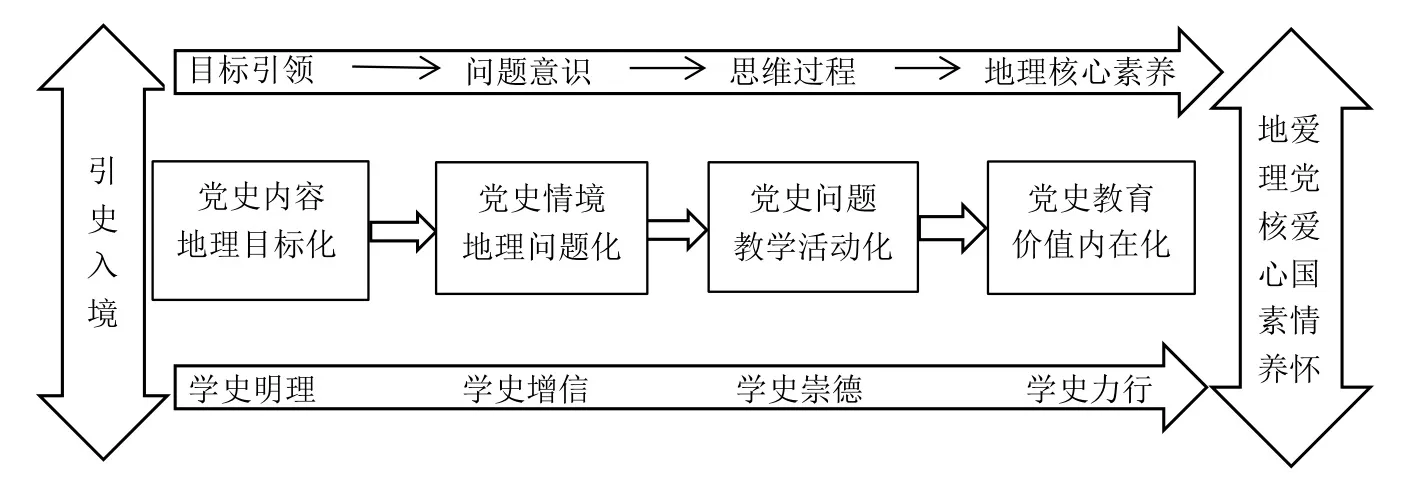

二、引史入境:高中地理課堂融合黨史教育的實施路徑

引史入境教學策略指向基于問題解決的地理知識與黨史的融合,是指引用黨史材料創設真實情境,通過黨史內容地理目標化、黨史情境地理問題化和黨史問題教學活動化,最終實現黨史教育價值內在化。讓黨史情境貫穿地理問題式教學的始終,有助于在素養本位下進行愛黨愛國教育,使地理課堂教學兼具“立德”與“樹人”功能(見圖1)。

圖1 地理課堂與黨史教育融合路徑

以高中地理湘教版教材(2019版)選擇性必修二“因地制宜,促進區域發展”為例,立足紅色革命根據地西柏坡,運用引史入境教學策略,呈現地理課堂與黨史教育融合的具體過程。

1.黨史內容地理目標化

黨史內容地理目標化是指以地理知識結構為導向演繹黨史內容,從地理空間的角度分析黨史,設置具有地理學科特點的“地理·黨史”教學目標體系,實現素養本位下的愛黨愛國教育。依據新課標選擇性必修2中“2.2結合實例,從地理環境整體性和區域關聯的角度,比較不同區域發展的異同,說明因地制宜對于區域發展的重要意義。”確立如下教學目標。

(1)根據圖文資料,從地理環境整體性的角度分析西柏坡的區域自然特征,說明抗日戰爭時期西柏坡農業發展的有利區位條件。(綜合思維、區域認知)

(2)通過圖文資料,學會提取地理有效信息,利用地理區位分析方法,分析解放戰爭時期中共中央選擇西柏坡作為總部基地的原因,掌握區位分析的一般思路和方法,對黨的精明決策部署產生政治認同,知史愛黨。(地理實踐力、綜合思維、愛黨愛國情懷)

(3)通過了解新時代黨立足西柏坡紅色資源脫貧攻堅,實現鄉村振興的偉大成就,說明因地制宜對區域可持續發展的意義,發揚黨的優良傳統和寶貴精神——西柏坡精神,提升對黨和國家的情感認同,做到學史增信、學史崇德、學史力行。(人地協調觀、愛黨愛國情懷)

2.黨史情境地理問題化

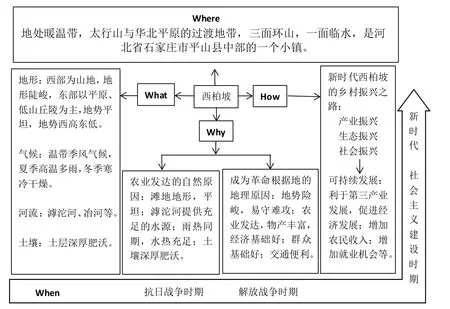

將黨史情境地理問題化就是要引導學生從黨史情境中提出具有地理學科價值的一系列問題,使問題具有探究性,培養學生的問題意識。立足紅色革命根據地,圍繞黨史情境主題構建“5W”思維模式,并利用該思維模式引導學生在分析問題、解決問題的過程中進行知識建構、思維建模和愛黨情感孕育,從而將黨史情境中蘊含的地理知識難點進行分解,轉化為問題鏈,將黨史情境地理問題化。例如,在“因地制宜,促進區域發展”教學時,立足西柏坡紅色革命根據地,引導學生利用“5W”思維模式對情境素材進行分析,引導學生提出地理問題(見圖2)。

圖2 “5W”思維模式學法指導示意圖

3.黨史問題教學活動化

黨史問題教學活動化就是在分析問題、解決問題的過程中突出學生的主體地位,讓學生主動提出問題、分析問題、解決問題,充分參與到教學活動中。利用角色扮演、同伴合作探究和云端研學等形式,激發學習興趣,寓知識教學與品質教學于活動之中,在“潤物細無聲”中實現政治認同、黨國情懷的目標。例如,在進行“因地制宜,促進區域發展”教學時,學生根據“5W”思維模式提出問題,通過同伴合作研討等活動對提出的問題進行分析,尋求解決方法,進行“5W”思維建模。

活動1:晉察冀邊區的烏克蘭——西柏坡

材料一:西柏坡介紹視頻片段(略)。

材料二:西柏坡地理位置圖(略)。

材料三:西柏坡位于太行山與華北平原的過渡地帶,三面環山,一面臨水,是河北省石家莊市平山縣中部的一個小鎮。這里因灘地肥美、稻麥兩熟,為14年抗戰提供了豐富的物資,曾被稱作“晉察冀邊區的烏克蘭”。

教師任務:播放西柏坡視頻,帶領學生參加一次穿越時空的研學旅行。

學生任務:根據“5W”思維模式,從Where和What的角度提出問題,通過與同伴合作研討的形式分析西柏坡的區域自然環境特征,從自然條件的角度說明西柏坡農業發達的有利區位條件。

設計意圖:通過一段視頻帶領學生走進西柏坡、了解西柏坡,激發學習興趣,從地理視角品讀西柏坡;根據“5W”思維模式,提示學生從Where和What的角度提出問題,分析西柏坡的區域自然環境特征,加深對西柏坡區域的認知;通過對抗日戰爭時期西柏坡農業發展的有利區位條件分析,提升綜合思維能力。

活動2:歷史的選擇——從延安到西柏坡

材料一:《歷史的選擇》視頻片段(略)。

材料二:西柏坡西扼太行山,東臨冀中平原,距華北重鎮石家莊僅90公里,易守難攻。包括西柏坡在內的整個平山縣革命發動較早,大革命時期就建立了共產黨的組織。到1946年,全縣黨支部為608個,共產黨員由1931年的60人發展到19535人。1948年5月毛澤東率領中央機關、人民解放軍總部從延安移駐這里并在此指揮了震驚中外的遼沈、淮海、平津三大戰役。這里還召開了具有偉大歷史意義的七屆二中全會和全國土地會議,有“新中國從這里走來”“中國命運定于此村”的美譽。

教師任務:展示情境材料,引導學生運用“5W”思維模式提出問題,對學生的討論結果適當補充擴展,將零散的點串聯起來,完善知識結構。

學生任務:利用地理區位分析方法,通過角色扮演軍事家,從社會經濟方面分析中共中央選擇西柏坡作為總部基地的原因。

設計意圖:提升學生從材料中提取有效信息的能力,培養問題意識,提升地理實踐力;遷移應用地理區位分析法,掌握區位分析的一般思路和方法,培養綜合分析問題的能力;對黨的英明決策部署產生政治認同,培養愛黨情感。

活動3:西柏坡精神的延續——黨領導下的鄉村振興路

材料:位于滹沱河畔的西柏坡,因其下游水患災害頻繁,致使大片耕地被淹沒,許多村子變成了貧困村,黨和國家決定在此修建崗南水庫。黨的十八大以來,黨和政府高度重視革命老區的鄉村振興,組織扶貧干部領導群眾脫貧致富。近年來,脫貧干部帶領群眾立足紅色資源發展旅游業,發揮綠色資源優勢,發展生態農業觀光園,讓游客在接受紅色教育的同時,也體驗到采摘的樂趣,讓綠水青山成為了金山銀山。2021年,西柏坡片區被評為“河北省美麗鄉村先進片區”。

教師任務:解釋可持續發展的內涵,引導學生從可持續發展的角度分析西柏坡因地制宜發展紅色旅游業的意義。

學生任務:與同伴合作,分析西柏坡發展紅色旅游業對當地可持續發展的意義。

設計意圖:通過了解新時代黨的脫貧攻堅、鄉村振興的偉大成就,理解可持續發展的內涵,說明因地制宜對可持續發展的意義,樹立人地協調觀;發揚西柏坡精神,提升對黨和國家的政治認同,增強社會責任感。

活動4:利用“5W”思維模式進行知識建構、思維建模

教師任務:對學生的總結適時糾正、完善,進行活動小結。

學生任務:與同伴合作,利用“5W”思維模式進行知識建構、思維建模,最后通過組間評價完善思維模式(見圖3)。

圖3 “西柏坡”的“5W”思維模式

設計意圖:引導學生運用“5W”思維模式進行知識建構、思維建模,以提升綜合思維能力。

4.黨史教育價值內在化

黨史教育價值內在化是指運用有關黨史的電影、繪畫、音樂、舞蹈、朗誦等藝術手段,渲染黨史情境,引發學生共鳴,引導學生進入深層次、高境界的思考和聯想,樹立起正確的歷史觀、人生觀、價值觀,成為新時代的最美追夢人。例如,在“因地制宜,促進區域發展”教學活動結束后,通過小視頻解讀西柏坡精神的內涵以及學習習近平總書記關于傳承西柏坡精神的重要講話,引導學生弘揚西柏坡精神,確立遠大理想,刻苦學習、艱苦奮斗,做黨的好兒女,愛黨愛國,做社會主義的建設者和可靠接班人。

三、總結

將黨史教育融入高中地理課堂,在開展地理學科知識與技能教學的同時,引導學生堅定不移地跟黨走。紅色基因、革命薪火代代傳承,是全面落實立德樹人根本任務,培養社會主義建設者和接班人的必然需求,也是促進學生全面發展,培養學生地理學科核心素養的重要途徑。高中地理教師要立足中國特色社會主義新時代,站在課程思政的時代高度,在高中地理教學中適時、適度、適當地融入黨史教育。