項目式學習中地理主題情境創設的優化

——以農作物“水稻”為例

周上榮 沈朝偉

(1. 湖州市教育科學研究中心, 浙江 湖州 313000; 2. 湖州市菱湖中學, 浙江 湖州 313018)

項目式學習由內容、活動、情境和結果四大要素構成。地理情境包括區域、圖表、主題和問題等。《浙江省普通高校招生選考科目考試說明》中指出,區域地理是高中地理知識的必要載體。縱觀近十年全國各地地理高考、選考試題,多以區域地圖為載體,以農作物或工業品為主題,如例1的題型已成為命題的主流。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“新課標”)提出,高中地理課程分為必修、選擇性必修和選修課程,其中選擇性必修課程包含“區域發展”。[1]區域具有地域性特征與綜合性特征,開展項目式學習的目的重在培養學生必備的地理學科核心素養,特別是區域認知、綜合思維、人地協調觀的培養。

【例1】(2014年全國課標Ⅱ第37題)閱讀圖文資料,完成下列要求(圖略)。

建三江位于三江平原腹地,于1957年開始墾荒。目前面積1.24萬平方千米,人口20多萬。這里空氣清新,水源豐富且水質優良,土壤肥沃。近年來,建三江重點種植水稻,有“中國綠色米都”之稱。建三江采用現代技術科學生產,如定點監測土壤肥力并精準施肥。

(1)分析三江平原環境質量優良的原因。

(2)分析建三江農作物蟲害較少的氣候原因。

(3)簡述建三江水稻種植過程中化肥施用量較少的原因。

(4)建三江被稱為“中國綠色米都”,請說明建三江獲此美譽的理由。

區域地理相關知識的考查在歷年各地的地理試卷中都占較高的分值比重,因此區域地理教學不但不能忽略,而且需要加強。通過課堂實踐發現,從傳統“八股式”教學到項目式學習,從原先將近一年的教學時間到如今的2至3個月,嘗試將區域地理知識融入必修,[2]引入項目式學習(見表1)。項目式學習以某一農作物為主題,創設一種真實的情境,講述一個生活中的地理故事,設置若干問題,在較短時間內,選擇代表分區,完成區域地理教學,是一種行之有效的教學模式。

一、項目式學習中創設地理主題情境的意義

新課標提出,“問題式”在某種程度上也可看作是一個上位概念,凡是基于真實問題、開放式問題、尚無現成答案問題的教學,都可視為問題式教學。單元式、項目式、主題式等教學方式,都可用于問題式教學。統計近十年各省高考文綜、地理單科試卷,在眾多綜合題中,發現多以某一典型農作物為主題,呈現大量與該作物相關的文字材料、圖片、表格等信息(見例1)。試題不再側重對區域地理中地圖定位和傳統記憶內容的考查,而是著重關注學生結合圖文信息分析地理問題的能力。因此在區域地理優化學習中,引入項目式學習,基于農作物種植的區位因素分析,整合各種自然地理要素、人文地理要素,開展深度教學,具有事半功倍的效果。

1.深化試題考查方向

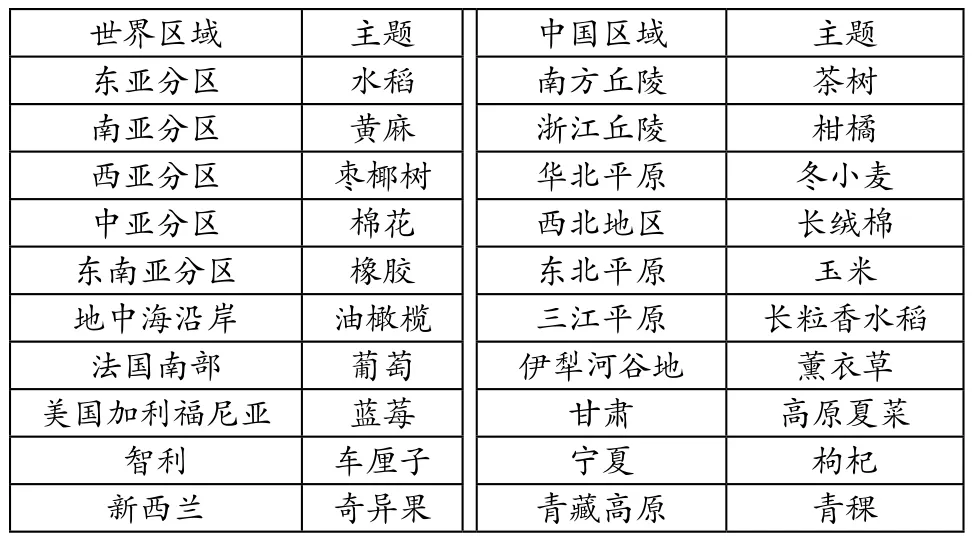

項目式學習中,從綜合題出發,試題以農作物或工業品為主線,由易到難,串聯多個問題,側重考查學生獲取和解讀信息的能力、描述和闡述問題的能力,成為命題趨勢。通過統計多年試卷,發現圍繞農作物或農產品命題的概率更高,更具有代表性(見表2),這些試題在材料中一般會介紹農作物的相關習性。教學中,同樣以區域為背景,從農作物切入,以其他要素為抓手,以高考真題為例,研究命題特征,開展高效教學。

表2 近五年高考地理綜合題以農作物為主題的試題統計(部分)

2.趣化課堂教學氛圍

項目式學習的主題情境創設中,選取農作物作為主題,例如“水稻”,大多“00后”學生雖未直接參加真正高強度的水稻播種、插秧、除草、殺蟲、施肥、收獲等系列勞動,但至少在生活中接觸到其相關的農產品“東北五常大米”“蘇北大米”“泰國香米”等。教學過程中,從學生熟悉的水稻一般種植區域到陌生的水稻特殊種植區;教師在課堂中圍繞同一主題多個項目,從普通水稻到海水稻、深水稻,這些都是“對生活有用的地理”,從而極大激發學生學習的興趣,從自主學習到合作探究,學生的思維逐漸發散,課堂不再沉默。

3.活化地理要素關聯

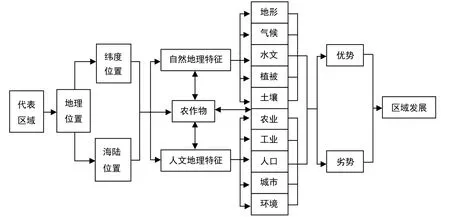

項目式學習中,以典型區域為例,項目一描述該區域的地理位置特征,項目二分析區域的自然地理特征與人文地理特征,項目三結合本區域的區位優勢與劣勢,因地制宜提出區域農業可持續發展的措施,突破重點與難點。在此基礎上優化設計,選擇典型的農作物,探究其種植的有利區位因素、限制性因素及區域農業的可持續發展。其中農業區位因素的角度包括自然地理區位和社會經濟區位,需要從自然地理環境的整體性與差異性出發,深入淺出研究地理學科內部各要素之間的關系(見圖1),亦可結合其他學科,多角度研究項目,滿足學生知識與能力需求。

圖1 以農作物為主題的各要素關系圖

4.強化地理核心素養

在新教材全面推行的關鍵時刻,核心素養的培養已融入課堂,貫穿所有的新授課與復習課。以農作物為主題的項目式學習可分為三步:第一步,要求學生對各種不同尺度的地圖進行定位,有助于培養學生的區域認知素養;第二步,要求學生結合區域特征分析農作物的不同區位,有助于培養其綜合思維素養;第三步,要求學生結合區域特征中的優勢、劣勢提出農業可持續發展的措施,拓展到農業生產活動并促進地理環境的和諧發展,有助于培養學生的人地協調觀和地理實踐力。

二、項目式學習中創設地理主題情境的策略

項目式學習中,情境創設是核心任務。筆者堅持典型性、科學性、鄉土性的原則,優化地理主題情境創設的策略,關聯地理要素,夯實地理基本知識與技能,滲透地理原理與規律,最大限度發揮學生的主動性和創造性,提升學生分析、解決地理問題的能力。

1.引入主題,初設情境

項目式學習的主題情境教學,引入“農作物”為主題,創設一個真實情境,是目前區域地理課堂教學的主旋律。農作物種植依賴于自然地理環境特征中的地形、氣候、水文、土壤等要素;農作物作為工業的原料(第二產業),其自身是一種生態旅游景觀(第三產業),與人口、城市、交通、旅游等人文地理要素具有緊密的聯系;區域農業的可持續發展必須與地理環境相互協調。縱觀多年的省市優質課評比,精彩的區域地理課堂都離不開“農作物”這位主角,因此“農作物”的選擇是實現區域地理高效課堂成敗的關鍵(見表3)。

表3 區域地理“農作物”主題的選擇建議(部分區域)

主題的選擇需符合“兩山”理念與“學習對生活有用的地理”的理念,以水稻為主題,以東北平原為代表區域,創設真實情境(見情境1),能夠最大程度地激發學生的求知欲望。

【情境1】水稻喜熱喜濕,在我國種植歷史悠久。東北平原自然地理環境優越,大部分區域屬溫帶季風氣候,雨熱同期,黑土廣布,適合多種農作物種植。東北水稻種植主要分布在遼寧省的遼河中下游平原、吉林省的東部山間盆地、黑龍江省牡丹江半山區谷地平原及三江平原等地。本區是我國粳稻主產區,種植面積和產量均占全國粳稻的50%以上,東北水稻生產對保證國家口糧安全具有重要意義。

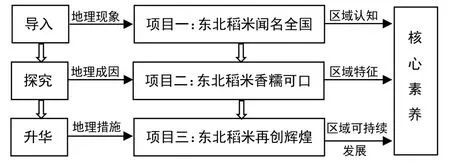

2.確定項目,優化情境

在確定主題的基礎上,呈現豐富的文字、圖片、表格等素材,以區位因素為項目主線(見圖2),[3]從“區域認知”到“區域特征”,再到“區域可持續發展”,圍繞同一個主題,以一定的梯度,設置第一組關聯性問題(設問1),從而優化教學情境(情境2)。

圖2 以“水稻”為主題的項目式學習圖

【情境2】東北平原地形圖(圖略)、代表城市哈爾濱氣溫曲線和降水柱狀圖(圖略)。

【設問1】閱讀相關圖文材料,回答下列問題。

(1)描述東北平原的自然地理環境特征。

(2)簡述東北平原適合水稻種植的有利自然條件。

根據設問,從區域自然地理特征到水稻種植的有利自然條件,探究自然地理各要素特征,將其與農業區位因素整體結合,以相關問題鏈逐級深入、有序開展基于區域地理主題情境的探究活動。

3.聚焦區域,升華情境

圍繞同一主題連環設問,需要轉換“區域背景”,從大尺度區域到小尺度區域,甚至是微尺度區域,開展“撥筍式”提問。在較大尺度區域中,描述農業區位的一般因素;在小尺度區域,探究農業區位的“特別”區位因素,包括有利與不利因素、農作物品質高或低的因素、農作物產量高或低的因素,進而延伸到影響農產品加工的因素、影響農作物種植規模以及與地理環境的關系的因素。以水稻為主題,區域背景從東北平原到三江平原,再到項目四之“建三江的水稻種植”(情境3),各小題繼續圍繞著同一個主題展開設問(設問2),問題環環相扣,延長了學生的思維鏈。必要時需要打破定勢思維,有效培養學生的高階思維和創造力。

【情境3】材料一:三江平原,是東北平原的東北部分,“三江”指黑龍江、烏蘇里江、松花江,三條大江交匯于此,沖積形成了的一片沃土。三江平原水資源豐富,總量為187.64億立方米,其西南部是我國最大的沼澤分布區,人均耕地面積大約是全國平均水平的5倍,被譽為昔日“北大荒”、今日“北大倉”。

材料二:介紹建三江(同本文首頁【例1】所示)。

【設問2】閱讀相關圖文材料,回答下列問題(圖略)。

(1)分析三江平原成為我國緯度較高的水稻產區的原因。

(2)分析三江平原稻米品質優的主要原因。

(3)如果在建三江繼續擴大水稻種植,簡述對地理環境產生的可能影響。

4.變更空間,轉移情境

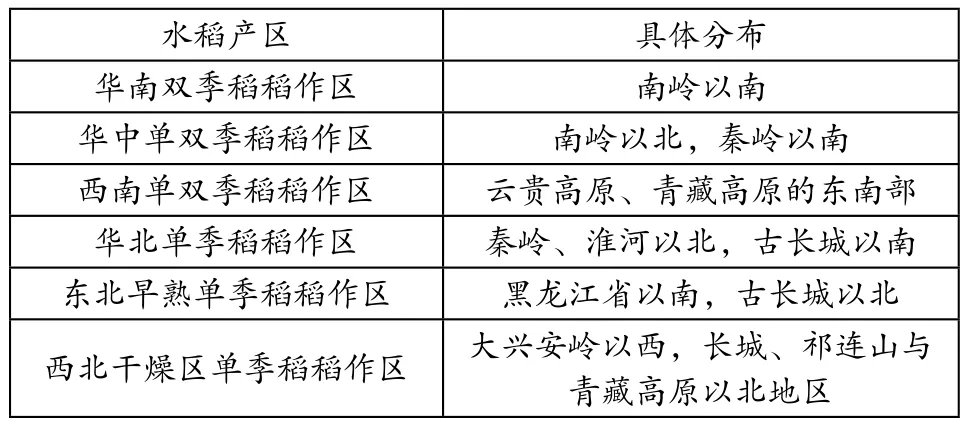

每種農作物都有特定的習性,其種植都需要適合的地理環境條件,從原產地擴散到世界其他的地方,離不開相似的區位因素。據考古證明,亞洲水稻的原產地之一是我國湖南省,且已有一萬多年歷史,隨后擴散到世界各地。如今北至黑龍江省,南到海南省,西至新疆維吾爾自治區,東至臺灣省,均有水稻種植(見表4)。不同地域,適合水稻種植的條件似同也非同,如引入項目五之其他地區的水稻種植(情境4),引入同一主題的相關試題(設問3),解題中需要根據已有的知識網絡,遷移知識,舉一反三,提升學生分析、解決實際問題的能力。

表4 中國水稻主要產區分布

【情境4】察布查爾錫伯自治縣地處新疆天山支脈烏孫山北麓,伊犁河以南,每年水稻種植面積約占伊犁河谷水稻種植總面積的80%以上,素有“稻米之鄉”的美稱。在稻田中養殖稻田蝦、稻田蟹、稻田鴨、稻田魚等,秋收時還能吸引游客。該縣水稻生產融合了第一、二、三產業發展,形成種植、加工、銷售一條龍的新模式。各村成立了專業合作社,以穩定種植面積、提高水稻單產、提升水稻品質為基礎,促進水稻產業發展。

【設問3】

(1)說明該地發展水稻種植的優勢自然條件。

(2)說明該縣成立專業合作社對當地農業發展的積極作用。

(3)有人建議該地大規模種植水稻以發展當地經濟,對此觀點你是否贊成,請表達自己的觀點并說明理由。

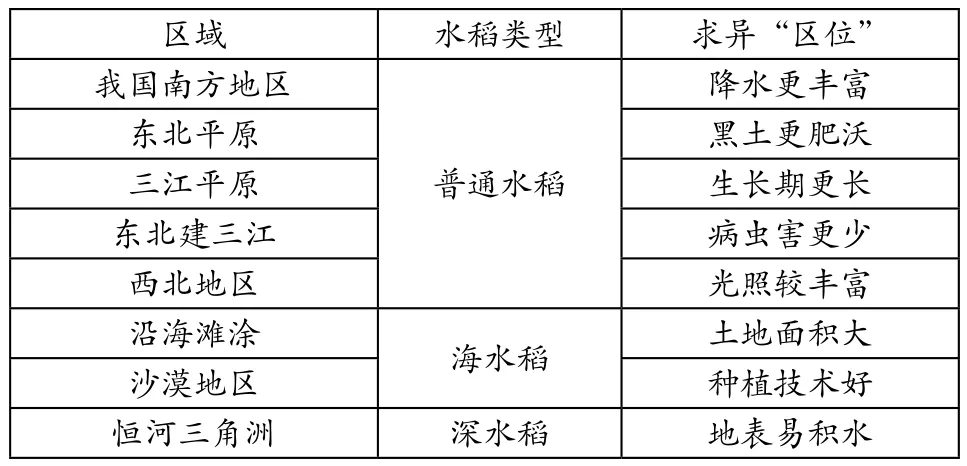

5.替換角色,異化情境

課堂延伸拓展的基礎上,繼續圍繞同一主題與同一主線,創設更加“誘人”的情境。從我國濕潤區、半濕潤區的高產水稻,到半干旱區、干旱區的優質水稻的基礎上,拋出“海水稻”“深水稻”等新主角(情境5),深度探究項目六之沿海灘涂的“海水稻”、恒河三角洲的“深水稻”等的區位因素(見表5)。克服思維定勢,實現由低階知識向高階知識的轉變,完成新老知識之間的遷移,促進學生地理高階思維的發展。

表5 以“水稻”為主題的區位變化舉例

【情境5】海水稻和深水稻介紹(略)。

在新課標、新教材、新高考的三大背景下,在地理教學中開展項目式學習,效果開始得到一線老師的關注與認同。區域地理教學中,選擇“農作物”為主題,堅持貼近現實生活、切合學生實際的原則,以農業區位因素為項目,優化情境創設過程,轉變課堂評價方式,擺脫傳統教學模式的束縛,培養學生描述地理概念、分析地理現象以及探究地理問題的綜合能力。以項目式學習的方式,更新教學理念,實現深度教學,有助于學生個性發展,培養其自主學習、合作探究的能力,提升地理學科的核心素養,促進地理教育可持續發展。