殺蟲劑DDT:從寵兒到棄兒

蘇靜靜

雙對氯苯基三氯乙烷,也就是眾所周知的殺蟲劑DDT。有關它的傳奇,可謂一半是童話故事,一半是恐怖故事。它一度是人類的寵兒,如今已淪為人類的棄兒。

1873年,DDT最早被一個十幾歲的化學學徒發現,然后被遺忘了近70年。1939年,瑞士化學家保羅·穆勒(PaulMuller)再次合成了DDT,并進行了一些實驗,發現DDT是一種對昆蟲具有驚人效力的接觸性毒藥。1940年,DDT在瑞士獲得專利。根據美國當時的數據統計,使用DDT后農田的單位產量比未使用時提高了60%。DDT為保羅·穆勒贏得了1948年的諾貝爾醫學或生理學獎,它還被視為20世紀的工業奇跡之一。

剛一上市,DDT對昆蟲的殺傷力就被認為是當時最好的殺蟲劑的幾百倍。奇跡般地,它似乎對人類和其他哺乳動物無害。這是因為它對控制神經電活動的“鈉通道”具有選擇性作用。DDT是一種帶刺的、像螃蟹一樣的分子,可以楔入昆蟲神經的“鈉通道”。神經會持續放電,使收縮中的肌肉癱瘓,在幾秒鐘內殺死昆蟲。哺乳動物則能幸免于難,因為它們的“鈉通道”有一個緊密的入口,可以將DDT擋在外面。而且由于DDT的駐留效應,無須直接對著蚊蟲噴灑就能達到殺蟲效果。

DDT最初是在1940年開始被廣泛應用的。它被噴灑在遠東的沼澤地上,以消滅傳播瘧疾的蚊子,并噴灑在士兵身上,使他們擺脫攜帶斑疹傷寒的體虱。美國公眾第一次聽說DDT,是在1944年冬天的報紙上。在意大利那不勒斯進行的一項秘密實驗中,美國士兵將DDT粉塵吹進100多萬意大利人的腰帶和衣領,殺死了攜帶斑疹傷寒的體虱,使這座城市免于流行病。到了夏天,軍隊宣布DDT也將很快被用于防治瘧疾,使用魚雷轟炸機將DDT噴灑在蚊子出沒的大片土地上。DDT被大量投產,1944年,美國生產了420萬公斤DDT。到1947年,這個數字增加到2100萬公斤以上,到1957年則高達7100萬公斤。

當時的照片顯示,棉田、果樹、家禽、房屋、游泳池中的兒童和海灘上的日光浴者,都被噴上了濃濃的DDT灰霧。家庭主婦們肆無忌憚地四處噴灑DDT,因為罐子上寫著“對哺乳動物無害”。

在20世紀的大部分時間里,瘧疾一直是熱帶疾病的“典范”。即便到了20世紀末,許多欠發達國家的農村地區仍然瘧疾肆虐。隨著醫學科技的發展,科學家們發現,導致瘧疾的寄生蟲——瘧原蟲,在其復雜的生命周期里有兩個脆弱的時間點。一是在人體內繁殖,二是由按蚊攜帶成為潛在感染源。雖然人們為了消除瘧疾,利用這兩個弱點做出了種種努力,但始終對什么是預防人體感染最有效的方式爭論不休。一些學者主張在潛在的蚊蟲繁殖點排水,在家里和農田使用殺蟲劑,并向大眾廣泛發放經殺蟲劑處理過的蚊帳。

DDT這一神藥的出現,使人們對根除瘧疾燃起了希望。1945年后,抗瘧疾運動主要依靠噴灑DDT。1950年,在烏干達坎帕拉召開了瘧疾大會,會上人們討論了全球消除瘧疾規劃的可能性。經過一番激烈的爭論,一位代表最后站起來,雙手交叉,輕輕地說:“讓我們噴吧。”

20世紀50年代中期,世界衛生組織啟動了全球根除瘧疾規劃,依賴DDT噴灑,以全球消滅瘧疾為目標的措施,在全世界多個國家如火如荼地開展起來。人們一方面對根除瘧疾規劃的前景充滿期待,另一方面也認識到蚊蟲已經開始對DDT產生耐藥性。不過,這只會加快噴灑DDT的步伐。

但毫無疑問,事情已經開始變味了。隨著另一場瘟疫席卷歐美,人們對DDT產生了兩極化的論戰,尤其是在美國內部。

1944年夏天,美國的脊髓灰質炎病例數量達到了自20世紀20年代以來的最高值。脊髓灰質炎是一種和季節關系密切的傳染病,在溫暖的月份病人數量激增,預計會在1945年春天卷土重來,社區因此開始討論如何更好地控制這種疾病。

1945年8月9日,伊利諾伊州溫尼貝戈縣記錄了16個新的麻痹性感染脊髓灰質炎病例。這些病例使該縣自7月初以來的病例總數達到62例。這還不足以構成一場流行,但“突然暴發”的嚴重程度促使當地政府采取緊急措施,野餐聚會、舞會、集會一概被取消。次日,衛生專員宣布,該市將嘗試一些新的措施——向這座城市噴灑殺蟲劑DDT。這將是“第一次”使用這種強大的殺蟲劑來防治脊髓灰質炎。

1953年,哈佛大學附屬醫院的比斯金德醫生首次提出DDT和小兒麻痹癥之間存在聯系。比斯金德認為,DDT是“人類歷史上最密集的大規模中毒行動”。他對DDT出現后小兒麻痹癥流行的惡化,以及小兒麻痹癥向墨西哥、菲律賓和以色列等國家的蔓延感到震驚。比斯金德還挖出了1944年一項“被忽視”的研究。該研究顯示,大量的DDT注射到實驗動物身上會造成脊髓前角損傷,這種損傷“通常足以造成嚴重的影響”。

比斯金德的說法很快就被美國政府官員否認了。據估計,DDT對成年人的致死劑量為20~30克,這使得它的致死劑量只有撲爾敏的一半。美國囚犯曾被喂食DDT長達21個月,其總劑量遠遠超過致死閾值的一半。一次打賭之后,在德國的一名英軍軍官吃了6塊用DDT代替面粉制成的煎餅,結果是“非常享受這頓飯,沒有任何不適的影響”。這些受試者中沒有出現任何類似小兒麻痹癥的癥狀。

比斯金德深信,美國DDT的使用和小兒麻痹癥的發病,二者存在相關性。他繪制的圖表顯示,20世紀30~50年代,美國的DDT使用量和脊髓灰質炎的發病率同時上升,但他忽略了早在DDT大規模使用前幾十年,脊髓灰質炎就已經在美國蔓延了。

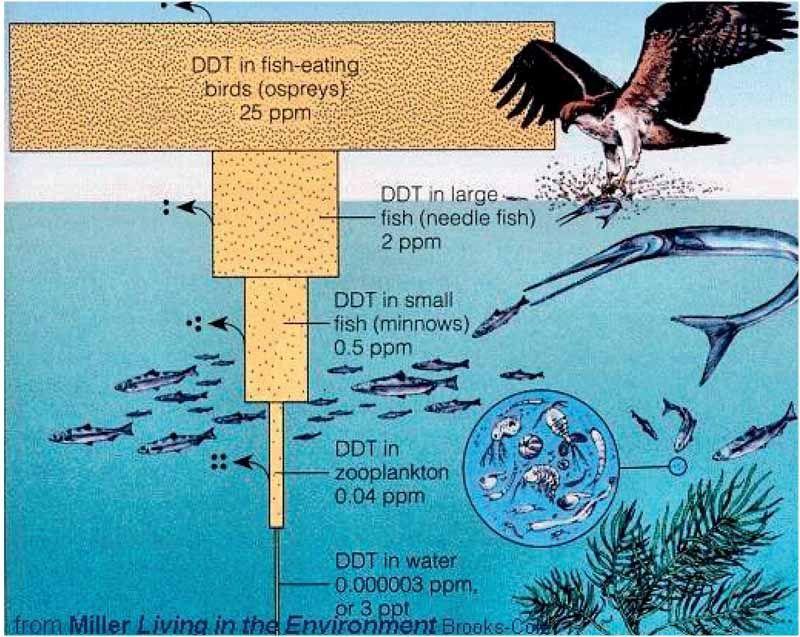

但與此同時,更多的跡象表明,大規模使用DDT可能會殺死其他物種:無魚湖泊、堆滿死蟹的佛羅里達海灘、數量驟減的鵜鶘和鷹。令人擔憂的是,人們發現DDT的濃度在食物鏈中呈指數增長,在魚類和貝類中的濃度達到了令人吃驚的程度,大概是水中的7萬倍。而DDT的分解速度如此之慢,以至于它在土壤中會停留幾十年。

1962年,蕾切爾·卡森的《寂靜的春天》出版,雄辯地說明了使用DDT會威脅環境。這本書迅速成為暢銷書,標志著現代環境精神運動的開始。于是,眾多專家學者展開研究調查,最終發現了DDT的危害。

DDT也進入了人類體內,并停留在那里。2001年,在禁止使用DDT近30年后,在正常美國人的身體脂肪中仍可輕易檢測到DDT。事實證明了DDT有兩個致命的缺陷:它導致了耐DDT的蚊子菌株的出現,同時嚴重損害了其他動物的生命。20世紀60年代,隨著蚊子對DDT耐藥性的增加,抗瘧藥物的有效性面臨嚴峻挑戰,依賴DDT噴灑的全球瘧疾根除規劃也就基本擱淺了。

1972年,全球多個國家宣布禁用DDT,包括一些瘧疾肆虐的國家。而背后的賬單也是不容忽視的,農藥的使用似乎使美國的農作物產值每年提高了400億美元,但這些收益必須與使用和濫用農藥對公眾和環境健康的直接、間接損害進行權衡。