上博簡《孔子詩論》《關雎》組詩論發微

徐正英

春秋之前詩樂一體,少見單獨評論《詩經》文本的言論。至春秋,隨著外交場合“賦詩言志”活動的風行,歌詞逐漸走向獨立,但其性質為“賦詩斷章”,賦者只是根據需要對《詩經》篇中某句的字面意思做出聯想、借題發揮,往往與全詩內容主旨本身無關,唯征引詩句以佐證說理時方蘊含其對詩句本義的體認,所以評論《詩經》文本整體意涵的言論也相對少見。至孔子出,才真正實現了回歸文本解讀的“詩學”大轉向,《論語》所存孔子17次說《詩》言論中,13次專論文本、2次詩樂兼論即可印證。可惜這些言論缺乏系統性,《上海博物館藏戰國楚竹書》(以下簡稱“上博簡”)的面世恰好彌補了這一重大缺憾。上博簡《孔子詩論》全篇乃孔子言論,現存殘簡正面討論了63首《詩經》作品,其中,討論《關雎》《樛木》《漢廣》《鵲巢》《甘棠》《綠衣》《燕燕》7首“前三風”的簡文構成一個獨立單元。李學勤、李銳、曹峰等將該組討論排列在全部簡文之首,筆者完全贊同這一排列法,并發現在該組討論中,孔子初步建構起了較為完備的詩學批評體系。下面筆者將在簡文復原基礎上,通過對簡文、《詩經》文本、傳世文獻孔子言論、歷代成說、當下最新成果的“五重對讀”與探研,進行闡發。

一、簡文復原與相關問題辨析

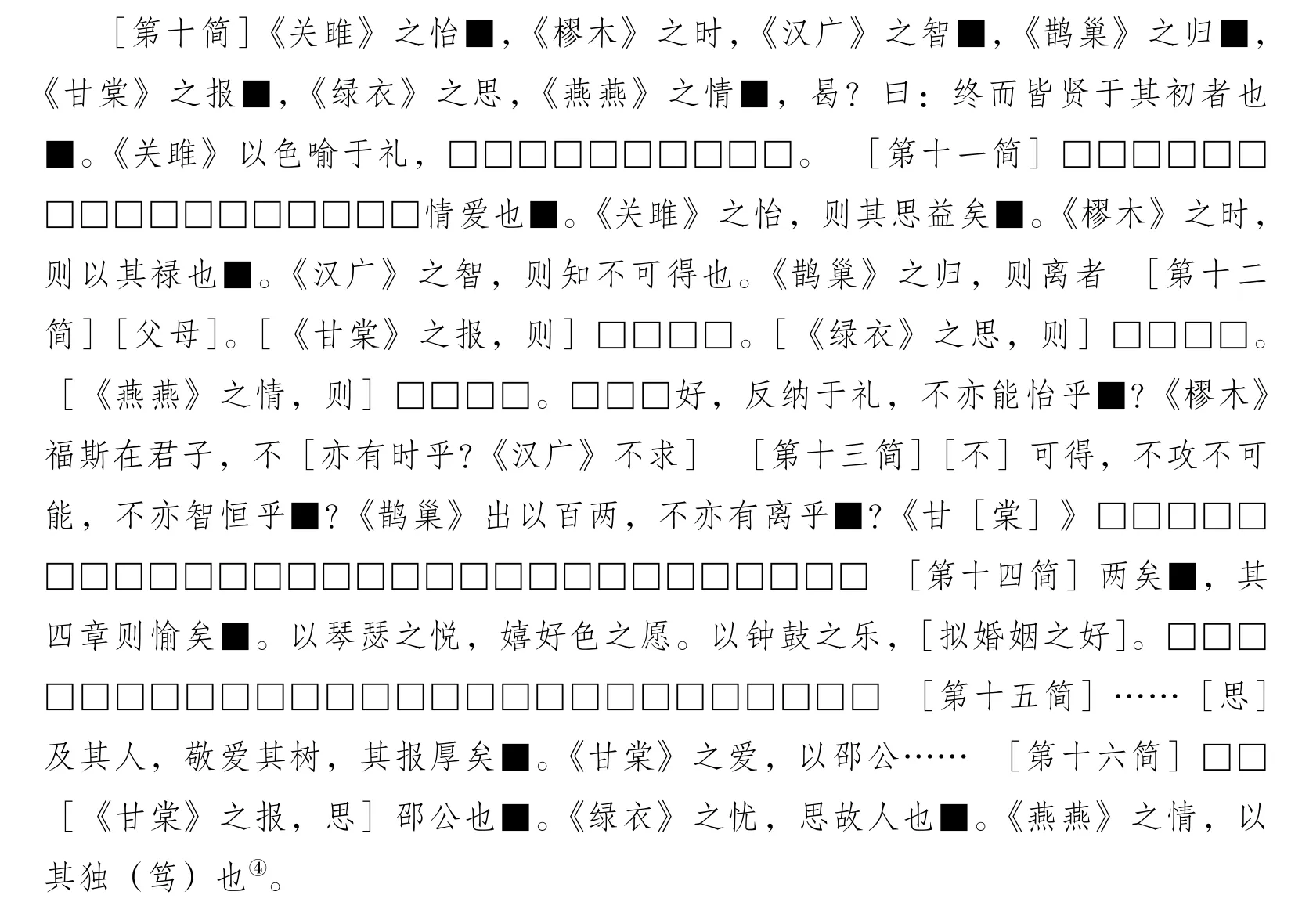

為便于討論,先將《孔子詩論》對《關雎》等7首組詩討論的原整理文本,經筆者考改、補足空格及個別闕字后過錄如下:

如上簡文過錄,最大限度地吸收了學界整理研究成果,現有條件下也只能做到這個程度。不過,有幾處殘簡后面接續的第一句話或詞語的詩篇指向還要做些辨析,以期盡可能接近孔子言論原意,實現簡文文本利用最大化。具體辨析如下。

第一,第11簡“情愛也”句及前面17個空格當為全說《關雎》篇。第10簡開頭分別用一字依次概括7首詩篇性質時稱“《燕燕》之情”,這里的“情愛也”便會被懷疑同樣指《燕燕》篇。其實不然。首先,唯一滿簡第9簡共57字,其中兩處重文最多多占1字空間,滿簡實為56—57字,依第10簡用排比句為7首作品定性、第11簡用排比句申述定性理由看,論各首詩的字數基本相同。既然“《關雎》以色喻于禮”為7個字,殘簡所闕論另6首詩的文字當為42字左右,而第10簡下段和第11簡上段殘簡所闕僅27—29字空格,顯然不夠用。再者,“情”與“情愛”并非同一概念,后者專指男女之愛,而《燕燕》內容與愛情無關。還有,就簡文文意看,“以色喻于禮”句尚未闡述完畢。可以推斷,該簡后面10字空格及相連的第11簡開頭17—18字空格仍是討論《關雎》的文字,因所存全部簡文明顯以討論《關雎》為主導,討論其他詩作的文字無插入理由。

第二,第12簡“好”字和前面3個空格討論的同樣是《關雎》篇。因前面依次用正面陳述語氣闡發其提煉7首詩篇性質的理由,這里又緊接著用反問語氣從《關雎》開始再次依序揭示其如此提煉的理由,而“好”字之后的“反納于禮,不亦能怡乎”兩句正是論《關雎》,后面依次論另外6首。

第三,第14簡“兩矣”和前面幾個空格組成的一句話也可能是論《關雎》篇。從字面看,“兩矣”似與“《鵲巢》出以百兩”之“兩(輛)”指向同一詩篇,且與《鵲巢》寫車輛迎娶內容相合。但指向《鵲巢》又是不可能的,一則《鵲巢》已論過,且至第13簡殘簡末已依序討論到了此篇之后的《甘棠》,不可能再插入重論;二則“兩矣”句后明言“其四章則愉矣”,但《鵲巢》篇共計才三章。后2首《綠衣》《燕燕》倒是有第四章,然這2首不但沒有與“兩”對應的內容,更重要的是,所謂“愉矣”恰恰與兩詩第四章的悲情基調完全相反。因此,這2首同樣可以排除。相較而言,“兩矣”和第13簡最后幾個空格組成的句子,指向《關雎》篇的可能性較大,因為“愉矣”句后的“以琴瑟之悅,嬉好色之愿”兩句,顯然是對“愉”情的具體闡發,討論的就是《關雎》第四章“窈窕淑女,琴瑟友之”。不難看出,“兩矣……[擬婚姻之好]”一段文字是一個有機整體。既然如此,“兩矣”和后面討論《關雎》文字一樣指向的也應是該篇。“兩矣”句有可能是孔子第三輪重復討論7首詩作的起始句,從論《關雎》開始,后面第14、第15、第16簡存文和空格再依序討論《關雎》之后的6首詩。至于“兩矣”句如何與《關雎》內容相契合,因闕文太多,確難把握。不過,先秦時期同音字常常互用,而上古音“兩”“涼”都屬于來母陽部,通用更為自然。由此臆測,“兩”是否借用為“涼”以表達心涼失落之意也未可知。若然,闕文最后一句有可能專論《關雎》第三章,討論的是“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側”,以與“其四章則愉矣”對舉。

結合以上辨析,筆者將簡文大意翻譯、補足如下:

《關雎》書寫愛情婚姻和諧,《樛木》書寫君子時運,《漢廣》書寫婚姻理智和智慧,《鵲巢》書寫出嫁迎娶,《甘棠》書寫報恩思想,《綠衣》書寫思念故人,《燕燕》書寫送別之情,為什么?是說:這組詩最后都比開始有意義。《關雎》的意義是用愛情來說明禮義……《關雎》是一首愛情詩。《關雎》書寫和諧,則重在思念之情強烈。《樛木》書寫時運,則重在得到祿位。《漢廣》書寫理智,則重在知道什么是不可得的。《鵲巢》書寫出嫁,則重在離別的是父母。《甘棠》書寫報恩,則……《綠衣》書寫思念,則……《燕燕》書寫別情,則……《關雎》好就好在最后能由愛情歸向到禮義上,這不也是善于用禮義來調適愛情婚姻的和諧嗎?《樛木》寫福祿降在君子身上,不也是講有時運嗎?《漢廣》不追求不可得的東西,不強攻不可能的事情,不也是永恒的智慧嗎?《鵲巢》出動百輛車子迎娶,不也是有離別嗎?《甘棠》……《關雎》第三章表達的是失落心情,第四章表達的則是愉悅心情。用對琴瑟的愉悅,改變對美色的喜好。用對鐘鼓的喜樂,替代對婚戀的愛好……《甘棠》思念那個人,便敬愛他在下面休息過的那棵樹,這種回報是很豐厚的。《甘棠》表達愛,是因為愛召公……《甘棠》的報恩,是思念召公。《綠衣》的憂傷,是思念故人。《燕燕》的別情,是感情篤厚。

“二南”乃“十五國風”的基礎,是最早被周公制禮作樂時收集整理納入到禮樂體制中的。顧炎武甚至認為,《詩經》的最初形態只有《南》《豳》《雅》《周頌》“四詩”而沒有后起的所謂“十二國風”和《小雅》《魯頌》《商頌》。而《周南》首篇也即《詩經》首篇《關雎》則又是“二南”被最早納入禮樂體制的基礎。同時,其他“十二國風”中的《邶風》《鄘風》《衛風》,又是周公母弟衛康叔領地的詩歌,地位僅次于《周南》《召南》,自當稍晚于“二南”而又早于另外“九國風”被納入西周禮樂體制中。終生致力于復興西周禮樂文明的孔子自然熟悉這些情況,所以他從《周南》《召南》《邶風》中選出7首代表性作品并以《關雎》為統領進行討論,自有其個人的深層思考在。

二、以“情”解詩與文學認知

由簡文可知,孔子是將以“情”解詩作為討論《關雎》組詩出發點的,他將這一理念貫穿在了整篇《孔子詩論》之中。

孔子不僅以“情愛也”體認《周南·關雎》性質,還用一“怡”字概括其書寫愛情婚姻的和諧總基調,并認為這一情感總基調呈現的方式是“終而皆賢于其初者也”,就是詩篇越往后越彰顯和諧。孔子的體認是:該詩前面重在表達對淑女越來越強烈的思念之情(“其思益矣”)和求之不得的失落心情(“[其三章則]兩(涼)矣”),情感基調當然是不和諧的;而后面所抒發的感情則達到了愉悅狀態(“其四章則愉矣”),自然就和諧了,其和諧的具體表現則是“以琴瑟之悅,嬉好色之愿。以鐘鼓之樂,[擬婚姻之好] ”。看來孔子是將《關雎》四章、五章合而觀之了。這一以“情愛”為《關雎》所作符合文本實際的定性,其實質就是對該詩最早的文學定性。相比之下,除《大戴禮記·保傅》“慎始敬終”之論與孔解稍合外,漢儒及之后的解讀就大相徑庭了。《保傅》篇的材料稍晚于孔子,其解強調了《關雎》意涵的前后變化,“敬終”指詩篇后兩章表達了對所求淑女的禮敬,符合孔子的認知思路,也切合作品實際;但所謂“慎始”就明顯不合作品前面強烈情感抒發之實際了。至于早已被現代學界否定的漢儒后妃之德說,則更是基于經學化需求的公然附會。因第三章為求淑女而徹夜難眠的表現只能發生在異性之間,解成太姒為幫自己的丈夫周文王物色小妾而思慮到“輾轉反側”的程度,違背女性基本心理常識。但這一違背常識的穿鑿之解,卻在漢儒“上以風化下,下以風刺上”理念的統領下主導了學界兩千余年。即便朱熹改解“淑女”為太姒本人,男主人公為周文王,也同樣不合作品原意,“寤寐思服”“輾轉反側”不符合文王的圣主身份。可見,長期盛行并固化為歷代政治生活教本的《關雎》的經學解讀,忽視了作品的文學基礎。

因第14簡尤其第15簡殘缺嚴重,并難以判斷第15簡前后兩端各闕多少字,導致第三輪討論《召南·鵲巢》內容全失且無以考補。即便如此,仍可發現孔子同樣是從情感出發體認該詩性質的。就《鵲巢》文本字面看,“維鵲有巢,維鳩居之。之子于歸,百兩御之”,“之子于歸,百兩將之”,“之子于歸,百兩成之”,其內容確實為書寫女子出嫁盛況,三章依次歌詠迎娶、護送、完成婚禮的過程,場面隆重而喜慶。毛詩小序、鄭箋及齊詩都稱該詩是“言國君夫人之德”,指國君造居所而“夫人起家而居有之,德如鸤鳩,乃可以配焉”,此后歷代沿襲。其實,《鵲巢》全詩沒有一句正面書寫出嫁女子的形象,每章都重在突顯婚娶場面,怎么就成了歌頌其美德呢?附會之意不言而喻。現當代學者則聚訟紛紜,或稱搶婚詩、或稱國君夫人婚禮詩、或稱頌新娘詩、或稱諸侯廢掉原配夫人另娶新人詩、或稱舉行婚禮時泛詠女子出嫁詩等等。然最早的孔子解讀言論,既客觀上顛覆了傳統的頌德說,也比今人的體認深入一層。孔子不僅將該詩定性為“歸”即女子出嫁詩,更從情感出發,首次揭示出被盛大迎娶婚慶場面所掩蓋的感傷意蘊。所謂“《鵲巢》之歸,則離者[父母]”,一反后人局限于喜慶表面體認詩意的思維,而用反向思維法,緊緊抓住一個“離”字,以突顯骨肉傷別的實質。人生自古傷離別,何況是女兒與親生父母的離別,豈不最為感傷?所謂“《鵲巢》出以百兩,不亦有離乎”,意為場面越盛大,越說明親人離別的發生不可逆轉,同時客觀上還暗示了中國式上古婚禮隆重喜慶外在儀式下掩蓋著的女子婚姻不幸這一普遍社會問題。書寫婚禮完成的末句“百兩成之”,正是蘊含別離感傷情緒最為集中之句,這從孔子“終而”“賢于其初”之解也可找到印證。

孔子用一“報”字即報恩思想概括《召南·甘棠》篇,表面看似乎感情色彩不濃,但依生活經驗,無論報恩與復仇,都不可能是純理性的,而是情感自然蘊于思想之中,進而促使具體行為。盡管因簡殘而致前兩輪所言報恩理由缺失,好在第三輪具體討論報恩情況的簡文“[思]及其人,敬愛其樹,其報厚矣。《甘棠》之愛,以邵公”“[《甘棠》之報,思]邵公也”大體完整。這里連續重復使用了“思”“敬愛”“愛”“思”等情感色彩濃烈的詞匯,并先用一個“厚”字贊賞后人因思念召公而敬愛保護他決獄時曾在下面止息過的樹木之行為,繼而歸納全詩所表達的報恩思想實由思念召公的強烈之情所致,字面雖未用“情”而“情”字貫穿于解讀始終。另外,第24簡還在解讀《甘棠》篇具體情感基礎上,揭示了“悅其人,必好其所為;惡其人者亦然”的人性普遍情感心理特點,并同樣連續使用了喜歡、愛好、厭惡等情感色彩頗強的詞匯。需要指出的是,孔子之解代表了先秦時期人們對《甘棠》的共同體認。此前《左傳》襄公十四年、定公九年士鞅和“君子”就分別說過“周人之思召公焉”“思其人,猶愛其樹”的話,孔子之解是對這一認知的延續和具體闡發、總結。到了漢代,毛詩小序局限于以“美刺”解詩的固化模式,始改稱其為“美召伯也”,此后一直被沿用。此說不能算錯,但所揭示的只能算是《甘棠》的間接詩旨,不免略有缺憾。至于詩中的“召伯”指西周開國時期的召公奭還是宣王時期的召伯虎,歷來聚訟紛紜,出土的西周初年的《太保玉戈銘》記事和此處孔子稱“邵公”而非“召伯”,都確證了詩中的“召伯”就是召公奭。

孔子用“思”字為《邶風·綠衣》篇定性,本身就是以“情”解詩的體現。據第三輪的具體闡發(前兩輪簡文缺失),“《綠衣》之憂,思故人也”,其“憂”“思”互文,意在說明該詩所抒發的思念之情不是一般的思念,而是憂傷的思念,其感情基調是悲切的,而傷痛的原因在于所思念的對象是“故人也”。依生活經驗,孔子這里所用“故人”一詞,指亡故之妻無疑,唯如此體認才能與上句所論感情基調一致,同時也才與原詩“綠兮衣兮,綠衣黃里(綠衣黃裳)。心之憂矣,曷維其已(曷維其亡)”兩章重復表達的傷痛程度契合。若為思念被休棄之妻而作,這種傷痛程度就難合常理,更不應該有下兩章“我思古人,俾無訧兮(實獲我心)”的深情回憶,既然每每遇事,賢妻都會及時提醒自己無差錯,樣樣都合自己心意,為何還要休棄她?可見孔子最早指出了《綠衣》的悼亡性質,據此應將《綠衣》定性為我國最早一首悼亡詩。后代不少作家如潘岳、元稹、蘇軾、納蘭性德、厲鶚等也都將《綠衣》視為悼亡之祖而效法,創作了自己的悼亡詩。至為可嘆的是,漢儒出于經學化需要,齊詩、毛詩小序以“綠衣黃里”“綠衣黃裳”寫雜綠色與正黃色位置顛倒比喻尊卑易位為由,分別將該詩歪曲、坐實為“淫湎毀常,失其寵光”,“衛莊姜傷己也。妾上僭,夫人失位而作是詩也”,漢經師好言詩之本事、斷章取義、牽強附會于此可見。惜今仍有信奉者,足見經師成說影響之深遠,這客觀上也突顯了孔子以“情”解詩的正本清源意義。

孔子以一“情”字概括《邶風·燕燕》性質,本身就是以“情”解詩的標志。因簡殘嚴重而致前兩輪討論文字全失,難測其提煉該詩主旨的具體理由。不過,對讀《燕燕》各章“之子于歸,遠送于野”“之子于歸,遠于將之”“之子于歸,遠送于南”之詩句可知,孔子所說的“情”是遠送親人出嫁時的離別之情無疑。因《詩經》中的“之子于歸”句均指女子出嫁,沒有例外,此處亦不當例外。《說文》解“歸”字為“女嫁也。從止婦省”,不僅明言漢代以前單講女性時“歸”字只此一義,而且還解釋清楚了之所以解為女子出嫁的原因,字體結構為女子止息之地,也就是女子的終生歸宿之地,當時女子的最終歸宿自然是夫家。由此,孔子最早為我們定性的是一首婚嫁送別詩,母親送別出嫁女兒的可能性最大。若然,第一輪所闕簡文闡發理由似可臆補為“[《燕燕》之情,則送歸女也(或‘則傷別離也’)]”也未可知。孔子第三輪闡發用了“《燕燕》之情,以其獨也”之語,不論是依“獨”之本義揭示母親因失去愛女而孤獨,還是依其假借義“篤”而揭示母女之間的感情篤厚,以“情”解詩都不言而喻。詩歌各章章末“瞻望弗及,泣涕如雨”“瞻望弗及,佇立以泣”,寫目送親人遠去消失在視線之外,而獨自佇立原地淚如雨下,送別場面的傷離之痛、感情之深,溢于言表,唯有母親送別愛女才會如此,這是基本的人性。再對讀末章“仲氏任只,其心塞淵。終溫且惠,淑慎其身”,又不難發現,孔子“終而”“賢于其初”之論對該詩的體認深度。他認為,正是該詩有了末章才揭示出了傷痛之因,因為女兒太好了,既難割舍,又希望她能盡早有一個好的歸宿,同時又擔心其到夫家得不到善待,這種復雜的情感糾結,是作為一個母親內心最為深層的痛。全詩結句“‘先君之思’,以勖寡人”,更是母親對女兒臨別囑咐的自然回憶,女兒用亡夫的臨別遺囑勉勵自己,不僅使自己倍感溫暖與悲傷,更說明自己是一位喪夫的寡母,其揭示難舍孤獨之情自然更進一層。孔子之后,歷代都將《燕燕》定性為送別詩,清人王士禛甚至稱其為“萬古送別之祖”。這一定性是沒有問題的,但自漢儒開始,都偏離了孔子確立的以“情”解詩思維路向,依“詩本事”思維將討論聚焦、坐實在送別者和被送別者的歷史人物身份考證上。魯詩確認為“定姜歸其婦”即衛定公夫人定姜送別為自己亡子守孝期滿的兒媳回歸娘家,齊詩亦確認為定姜“送婦歸寧,并為獻公無禮而作”,毛詩小序確認為“莊姜送歸妾也”,即衛莊公夫人莊姜送別因子被殺而無后的莊公之妾戴媯回歸娘家。其中毛詩之說一直被沿用。至清人崔述,方跳出經學桎梏,否定“好言詩之本事”的慣性思維,改稱“余按此篇之文,但有惜別之意,絕無感時悲遇之情”,與孔子以“情”解詩思維暗合,將之定性為婚嫁送別詩。但崔述又將該詩確認為“恐系衛女嫁于南國而其兄送之之詩”,并且現當代學者以至于當下學者多從此說。其實各說都不符合《燕燕》文本原意。道理很簡單,“之子于歸”專指出嫁歸宿到夫家,不可能指反向的回歸娘家,《詩經》中雖出現過“歸”指回歸娘家之例,但必須同“寧”字合用,即以“歸寧”表示臨時回娘家探望父母,如《周南·葛覃》“害浣害否,歸寧父母”。單用“歸”字絕無“歸寧”父母之意。更何況,據《史記·衛世家》所載史實,戴媯死后莊姜才嫁給衛莊公代戴媯撫養她的幼子姬完,怎么能等到姬完立為君主被州吁謀殺后莊姜又送別死亡多年的戴媯回歸娘家呢?這一點袁行霈新著《詩經國風新注》已經指出。哥哥送別妹妹同樣不符合詩歌所寫情景,詩中重復出現的淚下如雨情形不可能是說男性,更不可能是當代學者們所認定的衛國國君。至于詩句中的“寡人”一詞,在這里指的恰恰應該是喪夫又別女的孤寡之母的自稱,不能機械地理解為國君之專稱。因此,自孔子言論出,所有關于《燕燕》送別者身份的推測皆可止息矣。

綜上,孔子對《關雎》組詩的解讀,中肯切實而又契合詩意,不僅從源頭上拂去了自漢儒開始長期蒙在相關作品之上的經學灰塵,使胡適、顧頡剛所棘手的“二千年”“一屋子的爛賬簿”,“蔓草和葛藤盤滿”的“高碑”還原了真意,甚至還糾正了現當代學界對某些作品的偏頗解讀,為今人啟示了解讀方向。孔子的解讀至少反映出他研讀、教授《詩經》時,實現了如下三個層面的認知自覺。

第一個層面是對詩歌文學屬性認知的自覺。無論歷代學者如何推斷《詩經》文本的來源和用途,但其文本形式畢竟是“詩”,這是任何人都無法否定的,既然是詩歌,其屬性說到底就是文學,而文學的本質是形象思維,總是訴諸情感并借助具體形象反映生活,這又是誰都不會質疑的。而最早對《詩經》這一文學屬性正式做出體認的正是孔子。此前外交場合“賦詩言志”活動中,引詩之外所賦之詩借用的都是詩歌的文學感染力所誘發的豐富聯想力,但當時對這種文學聯想力的運用只是一種不自覺行為,并沒有理性的文學認知。唯有孔子在時代風尚影響下清醒地認識到了,并做出了理論總結,這就是著名的“興觀群怨”說中的“興”。孔子口中的“詩可以興”,即可以誘發聯想之“詩”,既專指《詩經》,也泛指詩歌。這一概括揭示出的就是詩歌的形象思維特征,而形象思維正是文學的本質屬性。今見曾經孔子之手編定過的《詩經》文本按《國風》《小雅》《大雅》《周頌》順序遞升編排而不是相反,亦可證其視文學標準為編輯的重要標準。這無疑說明孔子最早實現了對詩歌文學屬性的認知自覺,在這一自覺基礎上,他又反過來用其指導《詩經》的解讀和講授。

第二個層面是對詩歌文學解讀的自覺。因為詩歌是抒情言志的產物,尤其以“二南”為代表的風詩,其抒情言志性更強。風詩是個體化的,其所抒之“情”和所言之“志”自然也是個體化的,所謂“饑者歌其食,勞者歌其事”,“感于哀樂,緣事而發”,正因為此,其作品彰顯出的多是獨具特色的個性化文學風貌。這自然要求讀者遵循作者個體情感志向的抒發軌跡去解讀詩作,唯有如此,才能解出各首作品的真實意涵。所以,孔子的以“情”解讀《關雎》組詩,正是遵循了詩歌本質客觀規定性的要求,既表明他在文學自覺意識指導下實現了詩歌文學解讀的自覺性,也揭示出其之所以能篇篇得出正解的原因。

第三個層面是對詩學批評的自覺。孔子同時還實現了詩學批評指向的自覺,這一點主要體現在簡文開始的總括句上。他依次概括組詩各自性質后,用自問自答語氣強調:“曷?曰:終而皆賢于其初者也。”說明孔子很重視這一揭示,甚至可以視為他對之所以將該組組詩作為一個有機整體單列于簡文之首重點討論的原因說明。這里并非一般意義上說該組組詩的共同特點是各自結尾都比開頭有意義,其重在強調的是一個“賢”字,這彰顯了孔子詩歌批評的最高標準和終極價值取向,其意涵至少關涉人倫真情、禮義遵循、社會道義等。可見,孔子的確實現了詩學批評的自覺。

三、依“禮”贊詩與意義提升

作為思想家和教育家,詩歌批評只是孔子宏大思想體系中的一個有機組成部分。因此,他沒有將《關雎》組詩的討論停留在文學表意層面,在以“情”解詩的基礎上,還依“禮”贊詩,努力發掘文本潛藏著的禮義精神,以提升作品的化人意義。

這方面最具代表性的還是對《關雎》的體認。如前所說,孔子確認《關雎》是一首愛情詩而又認為其“終而”“賢于其初”。這一體認,從文字表面看是在說四、五兩章表達了愉悅之情,書寫了愛情婚姻的和諧美好,但實質上是將這種和諧上升到了“禮”的高度,認為后半彰顯了“以色喻于禮”的價值意涵。所謂“喻”不是“比喻”,而是“明白”,由愛情明白禮義。進而他又認為,這種彰顯方式好就好在是“反納于禮”,也就是最終將愛情表達歸向到禮義上,歸向不是反向回歸而是層次提升,這種歸向正是愛情達到和諧境界的根本原因和必然結果,所謂“不亦能怡乎”即是。禮儀典章本來就是從人情出發而制定的,又反過來成為指導人的行為規范。因此,善于以情曉禮、以禮導情,情感表達有正確方向,自然就和諧了。再進而,他將《關雎》愛情和婚姻歸向禮義的具體做法描述為“以琴瑟之悅,嬉好色之愿。以鐘鼓之樂,[擬婚姻之好]”。荊雨將“嬉”隸定為“擬”,并依《論語·學而》“賢賢易色”之例,解“擬”為“易”,用琴瑟、鐘鼓之樂取代對美色的迷戀,頗有啟發意義。不難體會,孔子認為《關雎》前三章男主人公對“淑女”單相思形式的熱烈追求,是男人愛美色自然屬性的表達,而第四章用琴瑟方式取悅對方則是歸向社會屬性,由無禮相求改為了依禮相求,第五章用鐘鼓方式迎娶則是改為依禮相合,使愛情的自然屬性得以提升到社會層次。依鄭箋“琴瑟在堂,鐘鼓在庭”“盛其禮也”之解,奏琴瑟、擊鐘鼓分別是當時貴族訂婚、結婚必備儀式,故代指禮義。該詩最終正確處理了“情”與“禮”的遞升關系,所以被孔子樹為士人求取配偶、和睦家庭遵循的禮義范式。由此看來,毛詩小序所稱“先王”將“風之始也”的《關雎》納入禮樂體制而成為鄉飲酒禮和諸侯互聘禮的樂歌,“用之鄉人焉,用之邦國焉”,以“風天下而正夫婦”,或可有之。

孔子對《周南·漢廣》禮義精神的體認也較為明顯。關于《漢廣》的主旨,歷代主要有悅人說、江漢女神說、文王德化說、江干樵唱說、民間情歌說等,諸說各有理由,但文王德化說明顯歪曲了作品原意,而江干樵唱等說又無法解釋孔子要求士人階層學習“二南”而立身的重要命題。尹榮方和筆者曾先后著文揭示過該詩潛藏的先秦成婦禮(或稱告廟禮)、留車返馬禮、照燭前馬禮的意涵,認為若要澄清《漢廣》要旨,其“游女”身份確認是關鍵。簡言之,《漢廣》詩篇產生時僅有“逰”字而尚無“游”字,商周甲金文字形和《說文》所解都是旌旗飄動之義,商承祚《殷墟文字類編》也明言“從子執旗,全為象形,從水者,后來所加”。旌旗飄動用于人就是走動,男子走動就是出行,出行就是外出謀生,由孔子“父母在,不遠逰”及劉寶楠所解“行也”可證。而女子出行則專指出嫁,與歷代學者所解游玩甚至游泳毫無關系。近又據袁行霈《詩經國風新注》發現一條新實證:原《毛詩正義》本就寫作“逰女”,今傳《十三經注疏》本“游女”乃后來據顏師古《毛詩定本》所改。其實是誤改。所以筆者仍堅持認為《漢廣》首章“漢有逰女”寫女子出嫁途中,二、三章“之子于歸”寫女子嫁到男主人公家中,全詩寫男主人公面對出嫁到己家接受最初3個月禮儀培訓的“準新娘”,觸手可及而又只能幫其喂馬卻不能同房的復雜心理活動,其實質是寫愛情與禮義的沖突。不論學界能否接受這一文本定性,都不妨礙對孔子《漢廣》之論的分析。《漢廣》對男主人公心理情感的描寫頗為細膩,每章字里行間都不難體會出其為愛情所受的精神煎熬。但是,孔子之解字面上恰恰看不出以情感為出發點的印痕。他從男主人公身上發現的是其行為之“智”,也就是理智和智慧。孔子認為,男主人公的理智和智慧主要表現為“則知不可得也”,即自己心里明白這種愛情眼下是不可能得到的。孔子從普遍性高度贊賞他的理智和清醒,稱其“[不求不]可得,不攻不可能,不亦智恒乎”?將不追求不可能得到的東西,不強攻不可能的事情稱之為永恒的智慧。細品簡文三處“智”字,其用意側重點明顯不同,前兩次更側重用理智義,后1次則由理智上升為智慧。可見,孔子贊賞《漢廣》的是,在“情”與“禮”的矛盾沖突中,理智戰勝了情感。這是孔子對男主人公的重要褒獎,因為男主人公比《關雎》僅僅改變求偶方式所承受的情感煎熬要沉重得多。對讀《漢廣》文本,“不可休息(思)”“不可求思”“不可泳思”“不可方思”,不僅連續用了八次“不可”,而且每章后四句反復詠嘆,對眼前美好愛情極端渴望的男主人公,煎熬程度可見,但他還是靠清醒的理智一再提醒自己要正視現實,“不可”再“不可”。依生活經驗,有時候戰勝渴望而選擇放棄,恰恰是最勇敢的行為。再進而,該詩各章結尾連續反復詠嘆漢水廣和長江長的不可逾越,有更深的寓意,其指向當是禮義的屏障。風詩中寫水的詩篇很多,雖意象多元,但“大水喻禮樂”的意象多為毛傳、鄭箋、孔疏、戴震所言及,今人相關研究成果頗豐,其中傅道彬在阮元、皮錫瑞、聞一多、呂思勉、楊寬、姚小鷗等借助西周銅器銘文和傳世文獻探討上古大學辟雍、泮宮形制和性質特點基礎上,對風詩以水原型象征禮義屏障的原因所作探討,頗具啟發性。他認為上古所設學校“泮宮”,從名字即可清楚,是周圍由水環繞的半圓形建筑,為服從禮義的需要,以限制異性接觸,故水就獲得了與禮義相同的象征意義。可見,情感提升至禮義而又不突破禮義,是孔子對《漢廣》價值的體認。

由于第三輪闡發《鵲巢》的簡文全失,給深入研究造成了嚴重困難,所幸第二輪“《鵲巢》出以百兩,不亦有離乎”之論,客觀上透露出些許禮義層面的體認信息。孔子著力突顯全詩書寫迎送車輛眾多這一婚慶場面時,抓住場面中的“出”字,也就是強調了娘家送行的車輛數,言“出”者數,則夫家迎娶車輛數不言自明,因迎送雙方車輛對等是先秦婚儀的規定。如《儀禮·士昏禮》“從車二乘,執燭前馬。婦車亦如之”等,《儀禮》《禮記》還有各種禮儀和禮義中夫妻對等之禮的大量記載。這就意味著孔子關注婚禮中迎送車輛對等這一禮儀,實際是從發乎情、“升”乎禮義的高度贊賞,突顯了“昏禮者,禮之本也”的觀念。

綜上可見,孔子之所以能在解出《關雎》組詩情感表意基礎上,發掘出潛藏的禮義意蘊、提升并贊賞其意義,既是因為這些意蘊本就客觀潛存于組詩文本之內,更是因為孔子對“情”“禮”關系有清醒認知,主觀上有明確解讀的指向。這一認知在其解答子夏問《衛風·碩人》那段著名對話中曾有過理性歸納:“子夏問曰:‘“巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。”何謂也?’子曰:‘繪事后素。’曰:‘禮后乎?’子曰:‘起予者商也!始可與言《詩》已矣。’”孔子借詩中描寫女子潔白臉蛋上點綴著顧盼的美麗眼睛和可愛的笑靨,用“繪事后素”四字概括說明事物先有基本內容后有美飾升華的普遍道理。子夏用“禮后乎”發問,具體落實到“情”“禮”關系,孔子則以激賞的方式表達了他的確切認知:即詩歌文本先有抒情言志的原發內容“素”,后蘊禮義精神的美飾提升“絢”或“繪”,唯此,其文本也才更有意義。不難看出,孔子就是在這一明確理念指導下討論組詩的。

四、據“德”評詩與終極歸依

孔子討論《關雎》組詩沒有停留在前兩個層面,又進一步提升至據“德”評詩的高度,以“德”為最高標準揭示詩歌的終極意義。

同樣,孔子以“獨”或“篤”字揭示《燕燕》篇中母親難舍愛女之因,除人所共有的母女倫常本性外,更有對懂事愛女的精神依賴,該詩末章專寫母親對出嫁愛女完美品格的追憶與評價,正是全詩的結穴所在。無論作品文本還是孔子之論,都落腳到對人性美的稱贊上,其價值歸依不言自明。

總之,孔子討論《關雎》組詩,或由“情”到“禮”再到“德”,或直接從“禮”到“德”,最終都歸依到了美德價值評判和終極意義追尋層面。和“情”“禮”關系認知一樣,他對“情”“德”關系、“禮”“德”關系的認知同樣是明確的,即“情”與“德”通、以“禮”輔“德”。不僅發掘推崇各詩作者或詩中人物諸多方面的品格美,以揭示人性的美好,還通過對詩中人格美群像的評判灌注了如上理念。這充分體現了孔子詩學批評的德化終極指向。

五、批評實踐與學說歸納

“興于詩”是孔子建構起的詩學批評體系的基礎層級。所謂“興于詩”,就是從詩歌文本中發現誘發豐富聯想的文學意蘊,即利用詩歌的文學性特征體認出詩歌的文學成就。詩歌的文學性特征就是以形象思維的方式抒情言志,既然作者以情感作詩,讀者以情感品詩、解者以情感解詩也就成為了詩歌解讀的內在必然要求。“興于詩”就是對此做出的理論歸納。

“立于禮”是孔子建構起的詩學批評體系的中等層級。所謂“立于禮”,就是從詩歌文本中發掘有益于立身的禮義意涵。人倫之基是孔子心之所系,因此這一層級人格修養指向就不言自明了,他意在讓學習者重點從中汲取有關人倫之基夫婦之道的修身滋養。

“據于德”是孔子建構起的詩學批評體系的最高層級。所謂“據于德”,就是以美德為依據評定詩歌的終極社會價值和意義。由此,“德”是孔子為詩歌價值設定的最高評判標準。文學歸根到底是要以其特有的藝術魅力感染人、陶冶人、凈化人、提升人,最終完善人格和社會。在孔子看來,這個普遍性意義的最高標準就是“德”。

綜上所論,孔子在上博簡《孔子詩論》中討論《關雎》7首組詩基礎上,提煉出了三個層級的詩學批評學說,并初步建構起了較為完備的詩學批評體系,這一體系彰顯出了“情”“禮”“德”三位一體的東方風貌。

② 相關研究除馬承源整理本外,可參見裘錫圭:《關于〈孔子詩論〉》,《中國哲學》第24輯,遼寧教育出版社2002年版;李學勤:《序言》,劉信芳:《孔子詩論述學》,安徽大學出版社2003年版,第1頁;徐正英:《上博簡〈詩論〉作者復議》,《中州學刊》2004年第6期。借此再補新證據:由“孔子曰”后“吾××”以表明孔子態度的言論,可證另五處沒有“孔子曰”而直言“吾××”以自表態度者,也肯定是孔子言論。由六處“孔子曰”、五處“吾××”,再加上所闕四分之一殘簡“孔子曰”“吾××”,可以看出,孔子言論當貫穿全篇。

③ 參見李學勤:《〈詩論〉簡的編聯與復原》,《中國哲學史》2002年第1期;李銳:《〈孔子詩論〉簡序調整芻議》,朱淵清、廖名春主編:《上博館藏戰國楚竹書研究》,上海書店出版社2002年版;曹峰:《對〈孔子詩論〉第八簡以后簡序的再調整——從語言特色的角度入手》,《上博館藏戰國楚竹書研究》。

④ 簡文隸定、釋讀和增補,可參見馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚書(一)》,上海古籍出版社2001年版,第139—146頁;《上博館藏戰國楚竹書研究》;黃懷信:《上海博物館藏戰國楚竹書〈詩論〉解義》,社會科學文獻出版社2004年版,第18—19頁;徐正英:《上博簡〈孔子詩論〉簡序復排與簡文釋讀》,《先唐文學與文學思想考論》,上海古籍出版社2015年版,第75—91頁。

⑦ 顧炎武:《日知錄·四詩》,黃汝成集釋,秦克誠點校:《日知錄集釋》,岳麓書社1994年版,第80頁。

⑧ 王聘珍著,王文錦點校:《大戴禮記解詁》,中華書局1983年版,第58—59頁。

? 朱熹:《詩集傳》,上海古籍出版社1958年版,第1頁。

? 徐正英:《上博簡〈孔子詩論〉簡序復排與簡文釋讀》,《先唐文學與文學思想考論》,第90頁。

? 舊題焦延壽著,徐傳武、胡真點校集注:《易林匯校集注》,上海古籍出版社2012年版,第786頁。

? 段玉裁:《說文解字注》,中華書局2013年版,第68頁。

? 程俊英、蔣見元:《詩經注析》,中華書局1991年版,第68頁。

? 王先謙著,吳格點校:《詩三家義集疏》,中華書局1987年版,第137、138頁。

? 崔述:《讀風偶識》,那珂通世點校:《崔東壁先生遺書十九種》下,北京圖書館出版社2007年版,第138頁。

? 參見胡適:《國學季刊發刊宣言》,《北京大學日刊》第1185期,1923年3月12日;顧頡剛:《〈詩經〉在春秋戰國間的地位》,《古史辨》第3冊,上海古籍出版社1982年版,第309頁。

? 陳國慶編:《漢書藝文志注釋匯編》,中華書局1983年版,第184頁。

? 荊雨:《由〈論語〉和〈詩論〉談孔子以德論詩》,丁四新主編:《楚地出土簡帛文獻思想研究》,湖北教育出版社2002年版,第274頁。

? 尹榮方:《〈詩經·漢廣〉新解》,《上海海關學院學報》2009年第3期;徐正英:《〈詩經〉“二南”對西周禮樂精神的傳達——以出土文獻為參照》,《中國人民大學學報》2015年第3期。

? 商承祚:《殷墟文字類編》,《甲骨文研究資料匯編》第13冊,北京圖書館出版社2008年版,第209頁。

? 劉寶楠著,高流水點校:《論語正義》,中華書局1990年版,第157頁。

? 傅道彬:《晚唐鐘聲:中國文學的原型批評》,北京大學出版社2007年版,第30—33頁。

? 高亨:《周易大傳今注》,齊魯書社1979年版,第647—648頁。