順勢而“動”:關山月1940年“抗戰畫展”及其藝途轉折

楊 肖

1935年,青年關山月進入以高劍父為核心的南方“新國畫”陣營學畫,在隨即到來的全面抗戰歲月中,迅速成長為當時最富革新精神的藝術家之一。1940年,他在澳門、香港、桂林等地舉辦“抗戰畫展”,引發了藝壇與政界諸多討論,進而激發其新國畫探索的自我革新,成為個人藝途發展中的重要轉折點。1941年秋,他赴貴州苗區旅行寫生,此行成果即初步體現了關氏自我調適的實踐取徑。

1948年,《關山月紀游畫集》(共兩輯)出版,這是他的第一部個人畫集。畫集第一輯《西南西北紀游畫選》選錄了1940年秋至1944年夏在抗戰大后方西南、西北地區的旅行寫生。關山月說:“不動我便沒有畫。不受大地的刺激我便沒有畫。天氣變異的刺激更富于誘惑性,異域的人物風土的刺激使畫稿不至離開人間,這些刺激,就是我的‘畫因’。”如果說他的“動”與“畫”皆因受到“大地的刺激”,那么這“刺激”不僅體現于畫家對“天氣變異”下的自然景觀和“異域的人物風土”的人文關懷,也隱含于一個出身民間、關注“人間”的現代藝術家所感受到的時代與社會“動”因。本文以關山月1940年1月、11月分別在澳門和桂林舉辦的“抗戰畫展”為切入點,將其個人藝術實踐與交游置于南中國大后方的地緣政治與藝術生態,揭示深刻影響關氏20世紀40年代初期新國畫探索的兩種時勢:一是南中國左翼美術抗戰宣傳工作者的媒介合作與競爭,二是皖南事變前夕國共雙方不同意識形態陣營圍繞關氏“抗戰畫”展開的評論話語所構成的輿論場域。

1940年1月27日—31日,關山月在澳門復旦中學舉辦了首次個展“抗戰畫展”,內含他抗戰初期寓居澳門創作的百余件抗戰相關題材作品。開幕當日,張光宇、葉淺予專程自香港到澳門觀展。據《澳門時報》報道:“由港趕程會鑒賞者,名漫畫家葉淺予、張光宇諸氏,對關氏《水鄉一角》《防虞》《修桅》《漁市之晨》《流血逃亡圖》《老鞋匠》《游擊隊之家》稱賞不已。”觀展后,葉淺予在其主編的《今日中國》(China Today)以兩個版面發表關氏“抗戰畫”,張光宇在其任美術主任的《星島日報》為關氏刊發“抗戰畫展專刊”。4月初,關氏又在張、葉二人邀請資助下將展覽移至香港。

張光宇和葉淺予對關山月畫展的關注和推廣,顯示出抗戰宣傳戰線上不同領域藝術家積極開展媒介合作的意識。民國初年,張、葉二人是活躍于上海出版界的都市漫畫家,1928—1931年,作為前輩的張光宇曾力助葉淺予編輯出版《上海漫畫》周刊。抗戰全面爆發后,他們與許多藝術家一樣,身兼個體藝術創作與國家政宣工作的雙重任務。八一三事變爆發后不久,二人加入中華全國漫畫作家協會為適應抗戰需要而創立的上海漫畫界救亡協會。上海淪陷后,張光宇11月底赴港,1938年8月出任《星島日報》美術主任,負責改進編排、增加報紙插圖及諷刺畫的刊發比重等工作。大致同時,葉淺予在郭沫若主持的國民政府軍事委員會政治部第三廳從事宣傳工作。1939年,葉氏調任三廳國際宣傳處,赴港主編國民政府用以向國際釋放堅持抗戰信號的多語畫刊《今日中國》,該刊包含文字、照片、戲劇劇照、美術作品等多種宣傳媒介與形式。

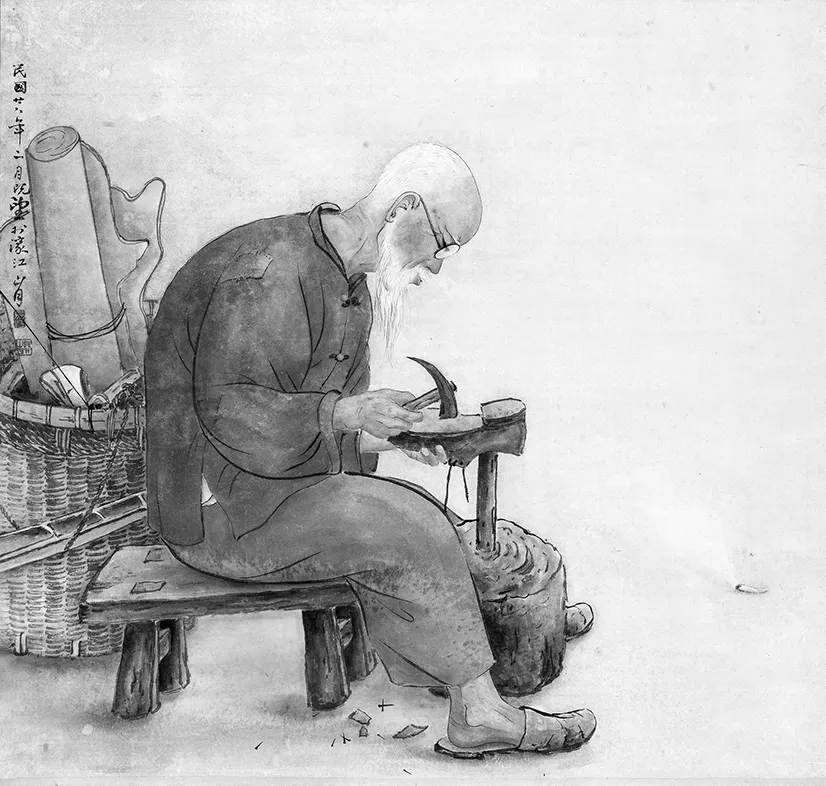

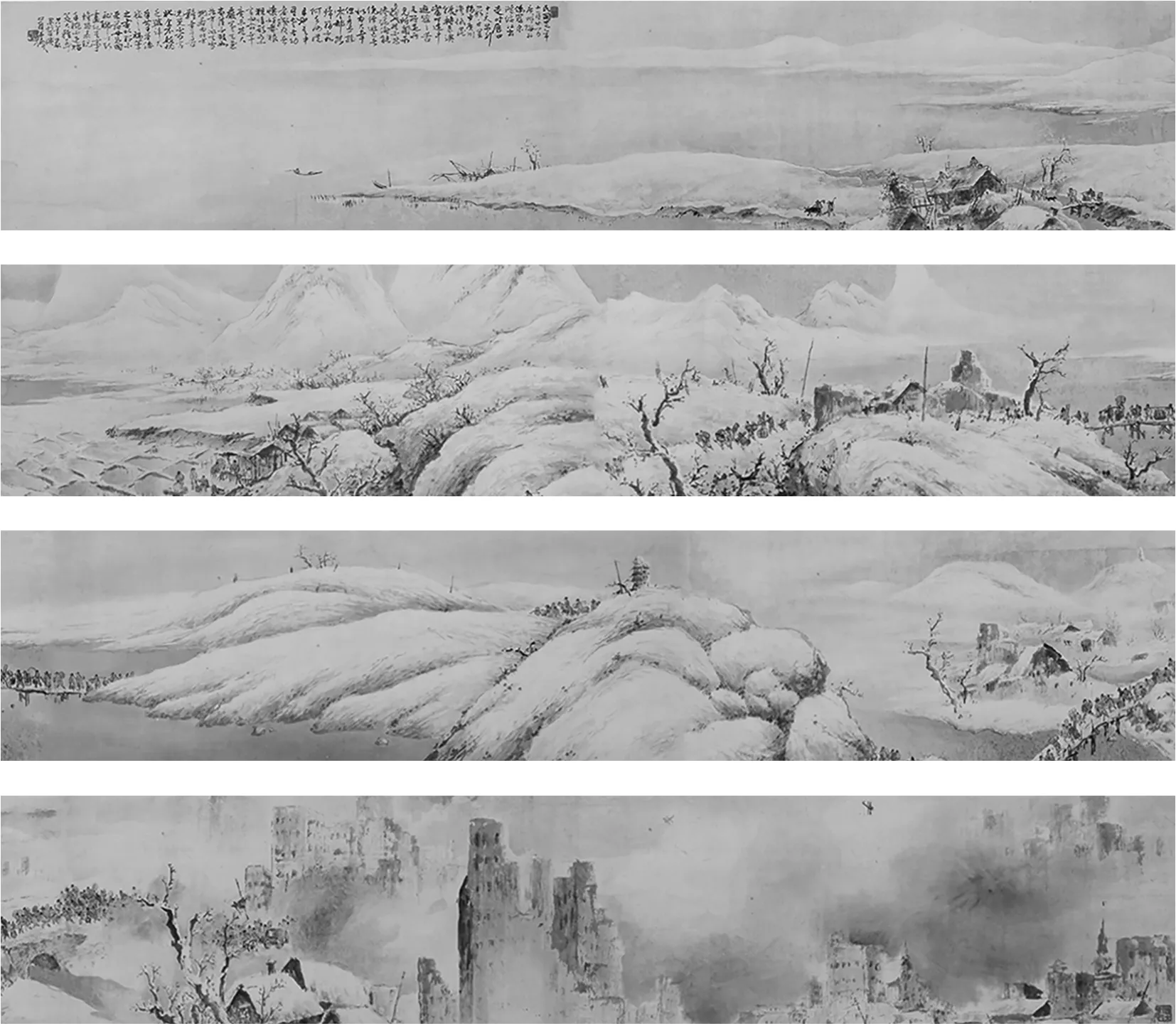

張、葉所稱賞的《老鞋匠》(1939,圖1)、《游擊隊之家》(1939,圖2)等關氏畫作,均以戰時民眾生活為題材,人物畫技巧顯得不夠成熟,筆法線條的運用“存在難以克服的稚嫩感”,加之清淺的設色風格,氣質過于文靜,與所表現的主題并不相稱。“文靜氣質”曾被郎紹君用以形容關山月的同門方人定在九一八事變后從日本輟學回到廣州期間所作的一批表現民間生活、戰爭災難等中國現實題材的新型人物畫。將方氏1932年所作抗戰人物畫與關氏畫作并置,可見前者在主題內容和表現手法上對后者產生的影響,而二人作品的文靜氣質與乃師高劍父的霸悍畫風存在顯著差異。20世紀30年代初,方人定在頗具拓荒性的現代人物畫實驗中,即面臨如何解決新形式、新風格與新題材、新形象之間的矛盾。如果說方氏作于1932年的《戰后的悲哀》(圖3)、《雪夜逃難》(圖4)存在“環境是農村而人物是城市人,衣服像農民而面龐依然像仕女”的情況,表現手法明顯承襲日本畫技法元素,那么關氏作于1939年的“抗戰畫”亦如此,典型如《游擊隊之家》中被侵略者脅迫的村婦形象。換言之,關山月在高劍父主張到真實自然與現實生活中擷取新題材的“新國畫”思想影響下開始創作,他與師門諸人一樣面臨如何處理內容與形式關系的難題。1939年6月,關氏以抗戰相關題材作品參展師門群展“春睡畫院畫展”,長期關注高劍父新國畫實踐的香港《大風旬刊》主編簡又文,對這位近期“從高氏游而致力于新國畫者”的“為國難寫真之作”《三灶島外之所見》給予很高評價,但也指出人物畫非其所長:“關山月以器物山水最長,花鳥次之,人物走獸又次之。”

圖1 關山月 老鞋匠1939 紙本設色 81.2×85cm 關山月美術館藏

圖2 關山月 游擊隊之家 1939 紙 本 設 色155.5×188.6cm 關山月美術館藏

圖3 方人定 戰后的悲哀1932 紙本設色 156×93cm

圖4 方人定 雪夜逃難1932 紙本設色 76×84cm

在突破傳統中國畫尤其是人物畫趣味方面,關山月與同門師兄方人定、黃少強有著共同藝術追求。高劍父擅山水花鳥,課徒所授也以上述畫題為主。方人定對此有充分認識與反思,他認為較之山水花鳥,人物畫更能反映社會現實、民間疾苦,在藝術大眾化、抗戰宣傳等時代要求下,藝術家能發揮的潛能更大。方氏在1929年選擇赴日留學,因自感“畫人物能反映民間疾苦,也能反映自己的藝術個性”,“所學的,通通是西法及人體寫生”。1938年夏,他在香港中環圣斯酒店舉辦“抗戰畫展”,當時香港報紙有署名“茂叢”的文章介紹說:“畫師方人定,擅長人物,近曾履戰地,目睹前線將士英勇抗戰,殊為深感。歸來以其所負,對前線抗戰種種,作深刻之描述,激起國民抗戰認識。遂有抗戰人物畫展覽于香島,各賜以抗戰標題,觸目驚心,使人如置身戰場之景。”黃少強更是以“譜家國之哀愁,寫民間之疾苦”為志業的人物畫家。他于1938年在香港島和九龍舉辦“戰地歸來畫展”,展出只身奔赴湖南抗戰前線所作寫生,隨后又領導在港避難的“民間畫會”成員創作描繪民間的作品并舉辦展覽。可以說,關氏在港澳舉辦“抗戰畫展”向更廣泛的國際社會宣傳抗戰,也延續著方人定和黃少強的行為策略。那么,為何既非“抗戰畫”在“新國畫”領域的首倡者、表現技法也不屬上乘的青年畫家關山月,卻得到了前輩張光宇、葉淺予的特別關注呢?

這與關氏舉辦澳門“抗戰畫展”時間密切相關。1939年底,主要從事中共抗戰宣傳與文化統一戰線工作、正在桂林主編《救亡日報》的夏衍到香港采購印刷器材,經郁風聯系,“他與上海的老朋友們見面了,這一天在座的有張光宇、葉靈鳳、葉淺予、徐遲、黃苗子、馮亦代、丁聰和郁風”。據郁風回憶,“夏衍同志先談了抗戰形勢和香港政治環境的特殊性,同意支持我們搞這樣一本雜志(《耕耘》——引者注),并指示說以宣傳抗日為宗旨,利用香港的印刷條件,內容和形式不妨活潑多樣,發揮文藝的感人作用。以在座的人為主,還要團結更多的人”。1940年4月1日,《耕耘》創刊號出版,關于雜志的性質、任務,《編后記》有段說明:“由于(內地——引者注)印刷制版條件的漸趨困難,使得不少好作品埋沒了,國外的可供參考的作品更無從輸入,各地方的藝術宣傳的新發展很難得到互相交換的好處,而這些是提高藝術水準的必要條件。同時,抗戰之后在刊物中常見的只有文學和漫畫木刻,其他姊妹藝術如雕塑、音樂、油畫或中國舊式形式的水墨畫、舞蹈等等雖然還是鳳毛麟角,但是也應該盡量發掘介紹,使它們同樣也能得到普遍的愛好和認識,成為民族解放戰爭的武器。”可見,1939年底至1940年初,正值張、葉等《耕耘》創刊同人接受中共有關抗戰宣傳統戰工作的建議,計劃以《耕耘》為新的輿論陣地,團結更多運用不同媒介的文藝宣傳工作者,而從事“中國舊式形式的水墨畫”者也在其團結與發掘介紹之列。關山月1940年1月澳門“抗戰畫展”的舉辦,可謂恰逢其時。

就其題材內容言,關山月澳門個展作品多表現戰場炮火、廢墟和民眾悲苦生活,或從側面表現游擊隊員的英勇戰斗等。盡管關氏的人物畫技藝稚嫩,但張、葉從中看到了可貴膽識。1937年以來,抗戰現實題材作品在漫畫界和版畫界常見,但在國畫界屬鳳毛麟角。因此,在張、葉眼中,關山月是《耕耘》的理想供稿者。需指出的是,作為國民政府用來對外宣傳的畫刊,1939—1940年的十二期《今日中國》曾因“某期發表游擊戰士形象”,收到國民政府政治部“認為不妥”的批示意見,可能因為刊發的并非典型的國軍抗戰戰士形象,反倒會令國際讀者聯想到中共領導的各地人民抗日游擊隊。可見,國民黨雖表面遵守全民抗戰統一戰線的原則,與共產黨聯合抗日,實則忌憚中共勢力過大而威脅自身政權。1940年1月,當張、葉對《游擊隊之家》深表欣賞,且應允《澳門日報》記者將其稱賞公諸報端,也間接表達了對國民黨當局對共政策的不滿態度及其親共立場。

就其形式言,令張、葉頗感驚喜的應該是這位青年畫家作品中的實驗性,即其勇于突破傳統中國畫程式、試圖融合中西語言以表現戰時中國現實的嘗試。關氏人物題材的“抗戰畫”,多以線描勾勒與水彩暈染相結合,精審刻畫人物姿態和器物質感,并參用透視、明暗等西方寫實畫法,以追求畫面空間和物象體積感的逼真營造。畢竟,“就以社會現實生活為主題的繪畫藝術而言,在關山月進入畫壇的時候,在近代寫實主義思潮中發展起來的西畫素描法,已經成為足以左右畫壇時尚的主要語言媒介,油畫和現代版畫,在這一領域中也就理所當然地占據著主角的位置”。簡又文稱贊關山月“透視之準,用色之巧,寫生之熟,構圖之新”,雖難免溢美之嫌,卻點出一個事實,即關氏出于“為國難寫真”的主題需要,不拘成法、融合中西的形式探索,在當時的國畫界并不多見,故觀者容易感覺其“藝術訓練皆有科學的基礎”。

實際上,關山月在澳門創作的抗戰相關題材作品,有些并不以現場寫生為創作基礎,而是調動了其他視覺資源。仍以《老鞋匠》和《游擊隊之家》為例,如果說前者平實地描繪了畫家可能在現實生活見到的民眾生活細節,后者則不太可能是親見場景,應是根據聽聞,加以想象、推理構思而成。《游擊隊之家》的形制頗具巧思,左右半邊的兩幅畫面分屬于兩件立軸,既可相鄰懸掛、拼合為一幅(圖5),又可拆分、便于攜帶。當兩幅畫面在展廳中被作為一個整體觀看時,構圖布局上設置的多層次敘事情節便可一目了然。人物造型通過夸張諷刺意味的面部表情與動作表現,強化情節內容中蘊含的戲劇性沖突;設色往往以淡墨皴擦,結合淡灰藍、淺赭石等清淡素樸色彩,暈染百姓衣物及生活環境整體色調,烘托戰時民間生活艱辛愁苦的氛圍。此外,就空間營造和氛圍暈染的效果而言,則似一幅話劇舞臺的劇照,綜合了攝影和舞臺美術特征。這些表現方式既能令張、葉這類常在大眾畫報上發表單幅或連載創作的漫畫家興奮不已,又會令戲劇家夏衍心領神會。上述圖像特征,亦可部分解釋張、葉對關氏作品宣傳抗戰作用的認可。在二人與關氏結識后不久,待刊的《耕耘》(1941年第3期)圖版就收入了關氏水墨畫,可惜未及出版,《耕耘》就因出版經費困難等問題被迫停刊。

圖5 1940年4月關山月香港個展,《游擊隊之家》前的留影(左起:黃獨峰、關山月、楊善深)

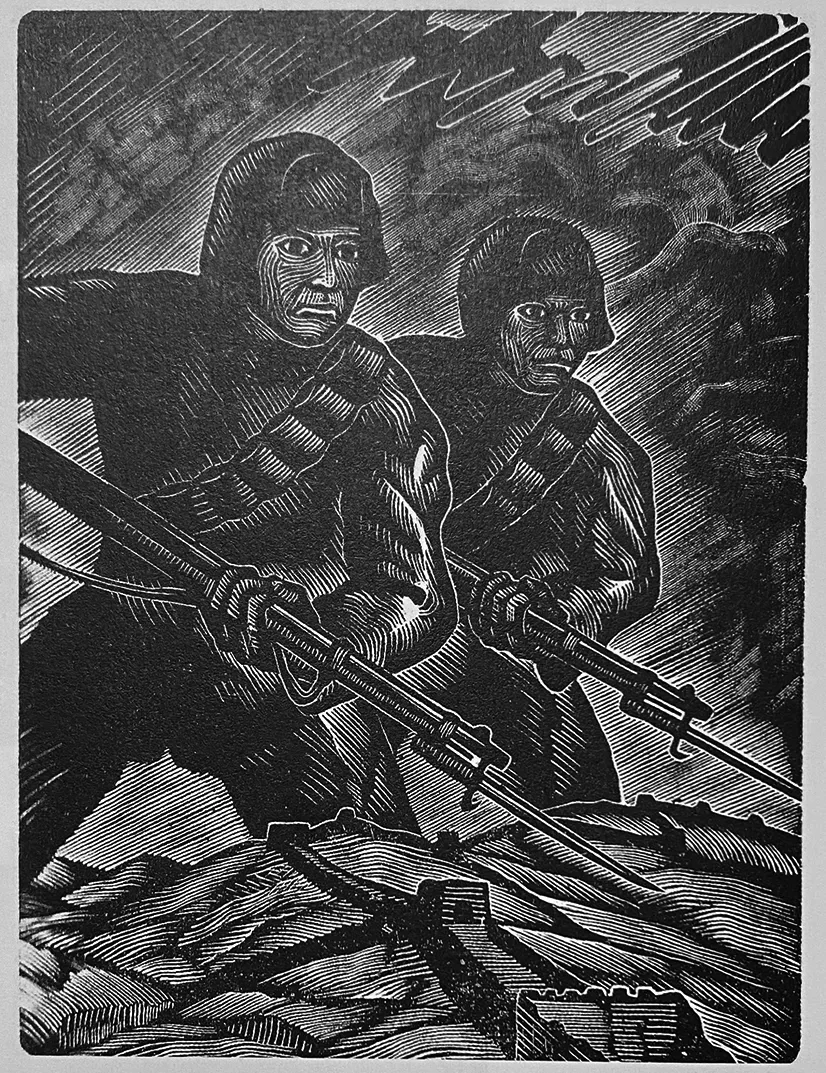

1937年以來,漫畫與木刻版畫因制作簡易、便于復制等特性,能快速地大量滿足全民抗戰宣傳動員的需求,成為美術界最活躍的媒介,堪稱抗日宣傳文藝戰線急先鋒。1940年,關山月“抗戰畫展”先在澳港受到左翼漫畫家張光宇、葉淺予推介,回內地之初又收到活躍于大后方文化中心桂林的左翼漫畫家和版畫家反饋,這主要體現在余所亞、黃新波對關氏“抗戰畫”不同方式的回應與批評上。

1940年秋,關山月啟程離澳,經香港沙魚涌偷渡日軍封鎖線回到內地,先到韶關舉辦“抗戰畫展”,再經衡陽抵桂林,準備再次舉辦展覽。或經張、葉介紹,他找到時任中華全國木刻界抗敵協會負責人之一的黃新波,黃立即動員協會駐桂林辦事處的幾位畫家,幫其布置展覽。據黃新波回憶,他與關“一見如故,看畫,論事,談笑風生”,在他眼里,“在當初,山月是選擇了這樣一條創作道路的:他一反從前人的作品里尋找題材的老路,跳出窠臼,直接從大自然和現實生活中尋找描繪對象”。黃新波協助《救亡日報》主編了25期《漫木旬刊》,他與時常在《救亡日報》上發表漫畫的張、葉等同人一樣,對關氏創作“抗戰畫”持肯定態度,并以“為他的畫展扛梯掛畫”的方式,對關氏來到桂林辦“抗戰畫展”表達了熱烈歡迎。

1940年10月31日—11月2日,關山月個展在廣西政府高級招待所樂群社禮堂舉行,展出作品四十幅,包括澳門時期舊作和新作的十余幅桂林山水寫生。10月31日開展當日,《廣西日報》刊登了署名“林鏞”的《介紹“關山月個展”》,頗能代表支持新國畫價值取向的國畫界革新派主張。在全民抗戰的時代語境下,林文首先介紹了關氏“為著要體驗戰時大后方的生活,和戰場實況,便投入祖國的懷抱中來”的創作初衷,指出雖然“關氏是提倡新國畫的畫師高劍父的門生”,但“關氏的畫并不與高氏作品相像”。更重要的是,林文充分肯定關氏探索的價值,認為“像關氏的這一類畫,是不折不扣的中國畫,是‘新的中國畫’”,因為“凡有中華民族思想的人,把這種思想表現在畫面上,反映出現中國的事物來的繪畫,就是地道的‘中國畫’”。

《廣西日報》文章試圖在中國繪畫的歷史脈絡中肯定關氏的新國畫探索,而桂林《救亡日報》作為中共在國統區大后方文化界的宣傳輿論陣地,容納了更多國畫界之外人士對關氏畫作的觀看角度,展現出關氏探索在1940年11月初桂林特定的地緣政治時局下所激發的復雜討論。桂林自1936年成為廣西省會,是當時聯結中國內地乃至香港、南洋的重要交通樞紐,1938年成為西南大后方第二文化中心,聚集了眾多來自淪陷區的進步知識分子,加之新桂系軍閥與蔣介石集團素有矛盾,故策略性地支持中共抗日主張,文化政策也相對寬松,抗日言論出版較為自由,中共中央南方局書記周恩來領導下的中共黨員得以在桂林更有效地推行抗日民族統一戰線。關山月個展展期僅三天,但其“抗戰畫”引起了桂林社會各界的關注。基于不同社會身份和文化立場,來自不同意識形態陣營的觀眾對關氏“抗戰畫”的解讀方式和評價定位也迥然不同。

1940年11月1日,在皖南事變前夕國共聯合抗日的政策語境下,《救亡日報》副刊《文化崗位》刊發了一組推介關山月個展的文章,署名作者既包括國民黨新桂系官員,也包括親共的地方文教界民主人士,最后一篇的篇尾則羅列了國共兩黨陣營19位各界精英和民主人士的署名,以示多方聯名推介。從署名順序來看,黃旭初、李任仁、劉侯武等國民黨新桂系官員在前,陳此生等文教界民主人士位中,夏衍、張光宇、歐陽予倩等中共和黨外左翼文化人居后。通過對這些文章中的代表性觀點及其署名作者的簡析,可以呈現多個意識形態陣營構成的富于話語張力的輿論場。

黃旭初時任廣西省主席,他站在國民政府廣西省領導立場上,稱贊關氏在桂林新作的寫生“以嶄新之筆姿,寫桂林之風景,堪為山水生色”,而對表現戰時民眾生活的人物畫絕口不提。劉侯武時任廣西國民政府檢察院監察委員兼特派廣東廣西監察區監察使,他是廣東潮陽縣人,早年就讀兩廣高等工業學堂時與簡又文是同學,在校期間秘密加入同盟會,并參加了黃花崗起義。因此,他從與高劍父交誼談起,強調關氏對乃師思想的繼承發揚,從文化民族主義立場贊其“思想與理論既合于現代,而精神形式則在乎創造”,兼具“時代意識與民族精神”,不僅是“藝術創造”,更是“文化創造”。陳此生的文章角度與國民黨廣西政府官員迥異,頗能代表受馬克思主義思想影響的親共民主人士、中共和黨外左翼文化人的關切。陳是廣東佛山人,1933年在上海參加左翼作家聯盟,深受魯迅影響。1935年應邀任廣西師范專科學校教務主任,協助1923年秘密加入中共的校長楊東莼,聘請了一批知名進步人士(如陳望道等)來校任教,開設馬克思主義文學和社科課程,故廣西師范專科學校成為當時廣西民主運動的基地。他格外贊賞關氏對戰時民眾生活的觀察與表現,稱“關先生除風景畫外,對于現代社會生活之描寫,亦能逼真,非幫閑藝人可擬也”。19人的聯名文章《介紹關山月先生個人畫展》,則在一定程度上綜合了上述不同角度的褒獎內容,對關氏山水畫的“民族性”與人物畫的“時代性”同時予以肯定:“關山月先生,為藝壇大師高劍父先生入室弟子,亦一前進之新中國畫家,能將大時代題材表現于國畫面上之成功者,近作如參加蘇聯中國藝展出品之‘三灶島外所見’‘漁民之劫’‘漁娃’及在香港個人畫展之‘從城市撤退’‘游擊隊之家’等,均為具有時代性之偉大作品,于中國畫中,誠所罕見,然猶不自滿,更欲遍歷全國各戰場之前線與后方,體會大時代之精神,作真實性之構寫,邇者由韶經衡抵桂,為桂林山水人物寫生,以一月之光陰,完成作品三十余幀,純熟之技巧,嶄新之筆致,不但為國畫界別開生面,且為江山增色不少。”值得注意的是,黃新波并未在該文結尾處署名。數十年后,關怡在根據關山月回憶內容整理的傳記中記述道:“他(黃新波——引者注)看了這串名單,非常不高興,以為關山月投靠反動人物,所以不去參加開幕式。其實這篇文章是李焰生寫的,那些名單也是他列的。實在是冤枉了關山月,發表文章的事他完全不知實情。”可見,關山月晚年對黃新波的不滿態度記憶猶新,而對自己當年看上去左右逢源的行事風格,則認為有必要再作一番辯解。這段記述中對關氏“完全不知實情”的說明,似乎難以解釋為何在聯名文章外,尚有諸多廣西國民黨政要分別為關氏畫展撰文題詞。無論如何,關山月辦展時多方借力、善于順勢的能力不可否認。黃新波的不滿也表明,基于國共雙方在中國文化發展趨勢及其主流價值上的對立看法,左翼文化宣傳工作者對其統戰對象的思想動向始終保持著密切關注。

《文化崗位》的推介特輯遭到某些讀者強烈非議,為強調《救亡日報》是“一張以鞏固強化民族統一戰線為任務的報紙”,《文化崗位》是“以鞏固文化界統一戰線為職志的副刊”,夏衍在11月5日的《文化崗位》又組織了一期“關山月畫展特輯”,刊登評論關山月“抗戰畫”的兩篇文章:一篇為夏衍的《關于關山月畫展特輯》,另一篇是左翼漫畫家余所亞的《關氏畫展談》。夏衍將文藝看作組織和動員窮苦大眾并使之走上解放戰線的有力武器,因而文藝成為他參與革命實踐的主要途徑。廣泛爭取不同媒介的藝術家參與到政治宣傳,是他自20世紀30年代投身中共文化界統戰工作以來一貫秉持的宗旨,他在《文學運動的幾個重要問題》(1930)中指出:“為著遂行對于大眾的直接性的‘agitation’(鼓動),——就是,為著利用藝術形態,而使大眾走向一定的社會的行動,那么問題不該拘泥在文學范圍之內,應該動員一切藝術,譬如漫畫、戲劇、木人戲、電影等等,來幫助這種適應特殊性的任務。”在《關于關山月畫展特輯》中,他提出“只要對于抗戰救亡多少有點裨益的文化工作,我們都不惜替他盡一點綿薄,對于新的如此,對于舊的也是如此”,其中包括“舊形式的畫”,強調“在目下這樣的國內外情勢空前困難的時候,鞏固團結應該是每個前進文化工作者的責任”,以期對關山月及其個展觀眾進行文化統戰式的輿論引導。他稱贊張光宇、葉淺予這兩位“中國在傾向上最前進,在技巧上最優秀的新畫家”對關山月的“友誼的鼓勵”,指出其做法“不僅消除了新舊畫家間的隔閡,而且對關先生的前進作了一個很大的推動”。文末,他又對同期選登的余所亞文章加以引介,稱其為既“嚴格”又不失“坦白和民主”的評論。顯然,在夏衍看來,張、葉“在精神上對作者給以鼓勵”,余氏則“對技術思想給作者以批評”,將兩者綜合起來,即他所提倡的宣傳全民抗戰與左翼文化統戰的正確輿論導向。

細品余所亞的《關氏畫展談》,不難見出漫畫界人士自抗戰以來因居于美術界宣傳戰線的先鋒位置而存在的媒介優勢心理。在這位慣以夸張諷刺等漫畫手法進行抗戰宣傳的左翼藝術家看來,關氏頗具文靜氣質的清淡畫風未免太過飄逸,雖自視為中國畫領域的革新者,但并未真正對傳統中國畫的“舊形式”加以變革,其創作中存在內容與形式的矛盾,其中的舊形式“壓殺了”新內容。余氏甚至動用了階級分析式語言,對關氏畫風加以批判:“關山月的畫展,我們不能抹殺他蓄積著前人技術上的智慧,和民族上的若干特色,但不能不指出他原來嚴重的舊的生活習慣的殘余,而含封建毒素的成分。”他以《從城市撤退》(圖6)為例,批評這幅描寫轟炸下逃難人民的長卷,結尾處卻表現了“極其飄逸的釣魚生活”,在他看來,這種無視現實的表現是對人民偉大斗爭的輕蔑。余氏從左翼立場觀之,認為關氏作品并非合格的“抗戰畫”,因為他雖然也對“人民流亡的事實”有所表現,但對畫“極其閑逸與抗戰無關的山水”似乎表現出了更多熱情。在余氏看來,這種顧此失彼的表現方式說明“作者欠勇,未正視現實”,根本原因在于其缺乏“科學頭腦”和“正確的世界觀”,未能在全民抗戰的時代主潮下了解“藝術戰斗任務”和“藝術戰斗的本質”。

圖6 關山月 從城市撤退 1939 紙本設色 40×766cm 關山月美術館藏

圖7 黃新波 法西斯到過這里 1941 版畫

圖8 黃新波 祖國的防衛 1936 版畫

圖9 關山月 負重 1941紙本設色 23.1×29cm 關山月美術館藏

圖10 關山月 歸牧 1942紙本設色 29×22.8cm 關山月美術館藏

圖11 關山月 苗胞圩集圖 1942 紙本設色 146×249.6cm 關山月美術館藏

圖12 關山月 貴州黃果樹婦女 1942 紙本設色22.9×28.9cm 關山月美術館藏

圖13 葉淺予 在苗鄉1942 紙本墨筆

① 第二輯為《南洋紀游寫生畫集》。

② 關山月:《自序》,《關山月紀游畫集》第二輯,廣州市立美術專科學校叢書,1948年版,第3頁。

③ 筆者引用關氏畫集自序中的“人間”一詞,意在強調,作為“抗戰時期成長起來的最富創造力和媒介語言變通能力的一批現代美術精英”(蔡濤:《解讀革命歷史畫〈廣州起義〉——人間畫會、王道源與新中國初期的華南美術界》,未刊稿)之一員,關山月抗戰時期深入民間現實生活的新國畫實踐,正可視為他選擇在解放戰爭后期逃亡香港、參加左翼民間藝術組織“人間畫會”新美術運動的前奏。關于“人間畫會”命名,參見黃元:《何處覓“人間”?》,黃蒙田、陳實等著,黃元編:《刀筆·畫筆·文筆——黃新波在香港》,香港天地圖書有限公司2011年版,第274頁。

④ 《澳門時報》1940年1月27日。

⑤ 關山月:《我與國畫》,《文藝研究》1984年第1期。

⑦ 1937年9月1日—11月11日,張光宇主編了《新民畫報》號外《抗戰畫報》(五日刊)共15期,11月12日因上海淪陷被迫停刊,他同時還與葉淺予、蔡若虹、廖冰兄等編輯了同年9月20日創刊的《救亡漫畫》(五日刊)(唐薇、黃大剛:《張光宇年譜》,生活·讀書·新知三聯書店2015年版,第140頁)。

⑧⑨ 唐薇、黃大剛:《張光宇年譜》,第140頁,第143頁。

? 關于《今日中國》的主要宣傳媒介形式與宣傳內容分類,參見常人可:《“香港的受難”畫展(1942)與葉淺予的畫風之變》,廣州美術學院2019年碩士學位論文。

? 李偉銘在分析關氏澳門“抗戰畫展”中的畫作《三灶島外之所見》(1939)時已指出,較之“強調拙澀如鐵的線條運動感,具有明顯的金石意味”的高劍父作品《東戰場的烈焰》(又名《淞滬浩劫》,1933),關山月作品的“筆法線條則存在難以克服的稚嫩感,筆的運行更主動地讓位于明暗體積結構的把握,整體上傾向于水墨畫與沒骨畫法和線描結合的綜合試練”(李偉銘:《戰時苦難和域外風情——關山月民國時期的人物畫》,《圖像與歷史——20世紀中國美術論稿》,中國人民大學出版社2004年版,第399頁)。

?? 郎紹君、云雪梅:《中國名畫家全集:方人定》,河北教育出版社2003年版,第86頁,第92頁。

? 同樣可參見李偉銘對關山月《三灶島外之所見》與高劍父《東戰場的烈焰》的比較(《戰時苦難和域外風情——關山月民國時期的人物畫》,《圖像與歷史——20世紀中國美術論稿》,第398—399頁)。

?? 簡又文:《濠江讀畫記》,《大風旬刊》第42期,1939年6月。

? 黃大德:《楊蔭芳女士答問錄》,《黃般若美術文集·附錄》,人民美術出版社1997年版,第188頁。

? 方人定:《我的寫畫經過及其轉變》,黃小庚、吳瑾編:《廣東現代畫壇實錄》,嶺南美術出版社1990年版,第210頁。

? 香港報紙對方人定1938年在香港中環圣斯酒店舉辦“抗戰畫展”所作介紹,郎紹君在其論著中引用了方微塵提供之香港報紙影印件(郎紹君、云雪梅:《中國名畫家全集:方人定》,第101頁)。

? 李偉銘:《黃少強(1901—1942)的藝文事業——兼論20世紀前期中國繪畫藝術中的民間意識》,《圖像與歷史——20世紀中國美術論稿》,第236—295頁。

? 20世紀30年代初,黃少強的巨幅通景聯屏畫《賞音》即表達了他“致力于民間藝術”并希望通過舉辦畫展“以得平民欣賞為榮”(王陽杜文:《探索現代中國畫的“民間”表達:黃少強的聯屏人物畫〈賞音〉之美術史解讀》,廣州美術學院2021年碩士學位論文)。

??? 郁風:《曾經有過這樣一本雜志——〈耕耘〉》,《故人·故鄉·故事》,生活·讀書·新知三聯書店2005年版,第176頁,第176頁,第187頁。

? 郁風:《耕耘·編后記》,《耕耘》第1期,1940年4月。轉引自《曾經有過這樣一本雜志——〈耕耘〉》,《故人·故鄉·故事》,第178頁。

? 葉淺予回憶錄中記錄了重慶“政治部”駐香港代表“設計委員”成舍我對他轉達的“政治部”批示意見(第四條)(《細敘滄桑記流年》,第174—175頁)。

? 抗戰時期,國共兩黨軍隊均采取過游擊隊作戰方式,故表現游擊隊員形象的作品存在宣傳主題上的模糊性。在葉淺予回憶錄中列出的“政治部”批示意見中,共有三條被認為不妥,除此條之外,另外兩條分別是“某期介紹延安木刻藝術”和“某期介紹八路軍戰績”,可見,“政治部”認為不妥之處,均與《今日中國》某期刊登的文藝作品宣傳了中共抗戰有關。

? 拉納·米特:《中國,被遺忘的盟友:西方人眼中的抗日戰爭全史》,蔣永強、陳逾前、陳心心譯,新世界出版社2015年版,第221—229頁。

? 1940年夏,葉淺予辭去《今日中國》主編職務離開香港,經廣州、桂林、貴陽等地到達重慶,在那里創作了《戰時重慶》組畫,記錄他親見親聞的重慶轟炸慘象。1941年秋末,他又攜《戰時重慶》回到香港舉行了畫展。

? 1940年關山月香港個展現場照片為關山月美術館丁瀾翔提供,特此致謝。

?? 黃新波:《關山月畫集·序》,廣東人民出版社1979年版。

? 林鏞:《介紹“關山月個展”》,《廣西日報》1940年10月31日。

? 《救亡日報》于1937年8月24日在上海創刊,是上海市文化界救亡協會的機關報。作為具有“文化界抗日統一戰線性質的報紙”,籌備期間正值國共第二次合作,由雙方協商合辦,并共同提供經費。《救亡日報》雖名義上由國共兩黨合作創辦,但因國民黨方面參加者并不熱心,故由共產黨人主導。上海淪陷后,《救亡日報》報社遷往廣州,后遷至桂林。皖南事變爆發后,《救亡日報》于2月28日停刊。抗戰勝利后,1945年10月10日在上海復刊,改名《建國日報》,同月24日被國民黨政府查禁,被迫停刊(夏衍:《懶尋舊夢錄》,中華書局2016年版,第256—386頁)。

? 程思遠:《桂林在抗戰時期中的特殊地位》,《學術論壇》1981年第1期。

? 黃旭初:《題關山月畫展》,《救亡日報》1940年11月1日。

? 劉紹唐主編:《民國人物小傳》第4冊,上海三聯書店2014年版,第387—388頁。

? 劉侯武:《文化創造與文化創造》,《救亡日報》1940年11月1日。

? 盛此君:《憶師專》,《桂林文史資料第20輯:三十年代廣西師專》,漓江出版社1992年版,第110—114頁。

? 陳此生:《贈畫人關山月》,《救亡日報》1940年11月1日。

? 《介紹關山月先生個人畫展》,《救亡日報》1940年11月1日。

? 李焰生為廣西省政府參議,關山月經由同鄉阮退之介紹認識(關怡:《揮筆頌山河:關山月小傳》,嶺南美術出版社2015年版,第27頁)。

?? 夏衍:《關于關山月畫展特輯》,《救亡日報》1940年11月5日。

? 夏衍:《文學運動的幾個重要問題》,《拓荒者》第1卷第3期,1930年。