翻譯中的副文本策略和讀者接受

——以余華作品在美國的譯介為例

邵璐 周以

(1.中山大學 外國語學院,廣東 廣州 510275;2.內江師范學院 外國語學院, 四川 內江 641000)

0 引言

在全球化浪潮下的今天,人們了解不同地域文化的愿望越發(fā)迫切,方式也日趨多元化。隨著這樣的潮流,作為民族文化重要載體的文學作品頻繁流通,擴大了世界文學的研究視野。世界文學語境下,翻譯文學被認為是民族文學在傳播過程中,經過目標文化介質橢圓折射(elliptical refraction)后形成的第二焦點,呈現(xiàn)出不同于原作本來的面目(Damrosch,2003:281)。因此,在目標文化中得以面世的譯文,總會被賦予不同于源文化的新事物;而目標文化中作為主要“贊助者”之一的出版方,在這一環(huán)節(jié)中起著關鍵作用。產出兼具營銷功能和文學價值的副文本,是出版方在目標文化中闡釋翻譯文學文本的一個主要方式。出版方利用這些副文本展示作品相關信息的同時,也是重構該作品在目標文化中的形象和意義的過程,進而影響目標讀者對作品的體驗與接受。若要了解民族文學經目標文化折射后形成的新形象,分析出版方對文學作品所創(chuàng)建的副文本就顯得尤為重要。

余華是具有國際影響力的中國當代作家之一。“余華小說英譯本運用獨特的視角和聲音,在英語世界中講述了中國世俗文化中的人與事,重構出多元差異化的‘中國故事’”(邵璐 等,2020:103)。其多部作品的譯本在美國、法國、意大利、德國等國提名或榮獲重要文學獎項(1)《活著》譯本獲1998年意大利格林扎納·卡佛文學獎、2014年意大利朱塞佩阿切爾比文學獎;《往事與刑罰》譯本獲2002年澳大利亞喬伊斯基金懸念句子文學獎;《許三觀賣血記》譯本獲2004年美國巴恩斯·諾貝爾新發(fā)現(xiàn)圖書獎;《兄弟》譯本獲2008年法國首屆《國際信使》周刊外國小說獎,同年入圍美國英仕曼亞洲文學獎;《十個詞匯里的中國》譯本入圍2012年亞洲協(xié)會伯納德施瓦茨圖書獎;《第七天》譯本獲2018年意大利Bottari Lattes Grinzane文學獎。由于余華杰出的文學貢獻,法國政府于2004年授予其文學藝術騎士勛章。。美國是余華作品傳播最為廣泛、最具影響力的國家之一。余華作品英文版甚至收錄在美國圖書館的“美國文學”分類條目下,使其成為“目標語文化體系中的一個文化事實”(Toury,1995:24-25)。余華作品在美國等主要西方國家的順利流通體現(xiàn)了其世界文學的特質。基于此,本文以美國企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)出版的余華英譯作品為案例,考察余華作品在進入目標文化的過程中,出版方采用何種副文本策略來架構(2)巴徹勒認為在翻譯研究的副文本研究中,架構的定義應采用傳播學觀點,即架構是指在一個給定的現(xiàn)有框架內呈現(xiàn)某個事件的過程,或建立一個新的框架使要呈現(xiàn)的事件能被理解的過程(Batchelor,2018:146)。作品形象和意義,使其符合讀者的期待視野,為中國文學在海外的傳播提供參考。此外,文章還對余華作品在美國的讀者接受進行描述研究,盡可能客觀地呈現(xiàn)中國當代文學在美國國家文學場域的接受現(xiàn)狀。

1 副文本與翻譯研究

世界文學語境下,譯文的出版總是附加有一定程度上的目標文化主導價值觀。因為翻譯總是需要某種程度的挪用(appropriation)。副文本的創(chuàng)建可視為廣義的翻譯過程,在此過程中,出版方對原文進行調整,以適應其所預期的目標文化系統(tǒng)的需求和期望。

2 余華作品在美國翻譯出版的副文本策略

除早期小說集《往事與刑罰》英譯本外,余華在美國出版的所有作品均出自企鵝蘭登書屋旗下的神殿(Pantheon Books)和鐵錨(Anchor Books)出版社。企鵝蘭登書屋是全球最大的大眾平裝書出版集團,于2013年與企鵝出版集團合并,成為企鵝蘭登書屋出版集團的一部分。本節(jié)用于文本分析的材料來源于以下兩方面:一是企鵝蘭登書屋出版集團網(wǎng)站上發(fā)布的余華作品信息,包括作品介紹和書評摘錄等副文本資料;二是由企鵝蘭登書屋出版的余華作品封面和內頁的副文本資料。研究發(fā)現(xiàn),企鵝蘭登書屋對余華作品所采用的副文本策略主要有兩種:一是強調作品中不為目標讀者熟知的異國風情;二是關注作品中符合目標讀者審美的詩學。

2.1 強調地域他者:來自中國作家創(chuàng)辦的中國故事

企鵝蘭登書屋官網(wǎng)發(fā)布的余華作品簡介、作品封面設計和內頁等副文本材料均直接或間接地突出了“中國”這一國家地理概念,體現(xiàn)了出版方對作品地域性的強調。

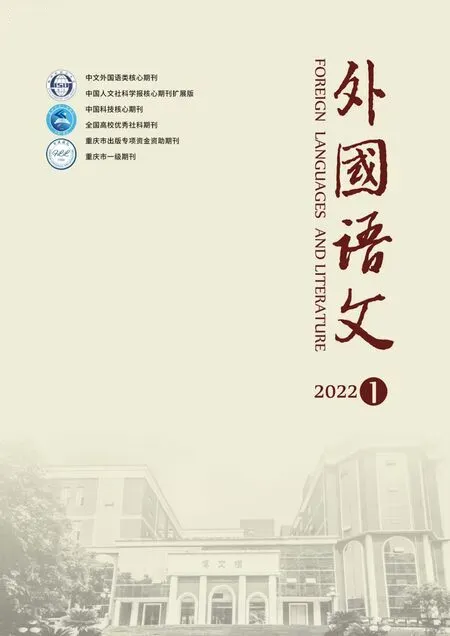

首先,在企鵝蘭登書屋官網(wǎng)所發(fā)布的余華作品簡介的首句中(見表1)(3)本文摘錄的英文引用均由本文作者自譯,案例分析部分之粗體為本文作者所加。本文選用的文本為企鵝蘭登書屋迄今出版的所有作品。,指代中國地域特征的表達(見表內粗體文字)是必備關鍵詞。這些表達旨在提醒讀者,余華作品承載了中國獨有的社會歷史文化和人文景觀,通過閱讀這些作品,能獲取相關信息。

表1 企鵝蘭登書屋網(wǎng)站對余華作品的介紹

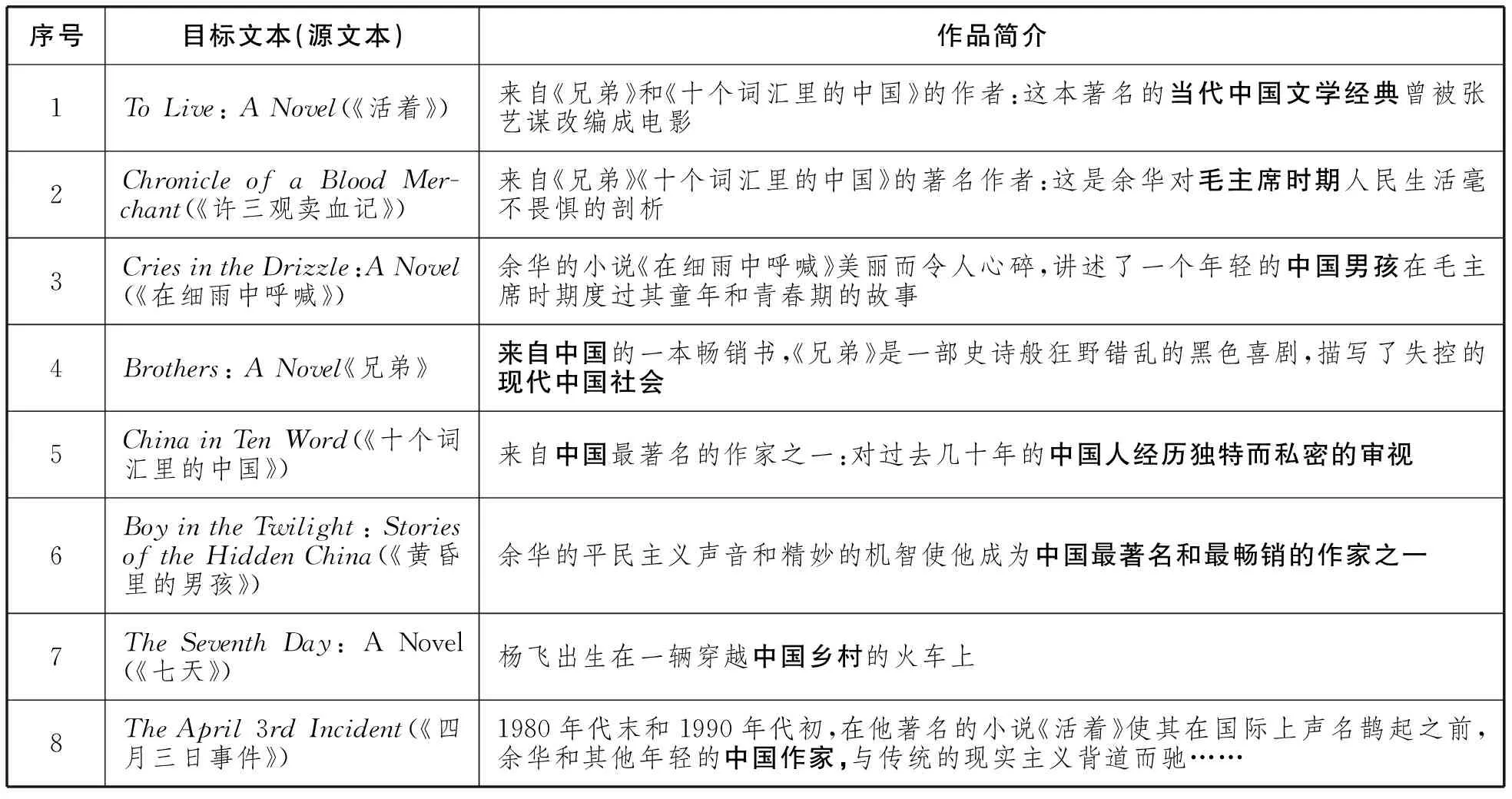

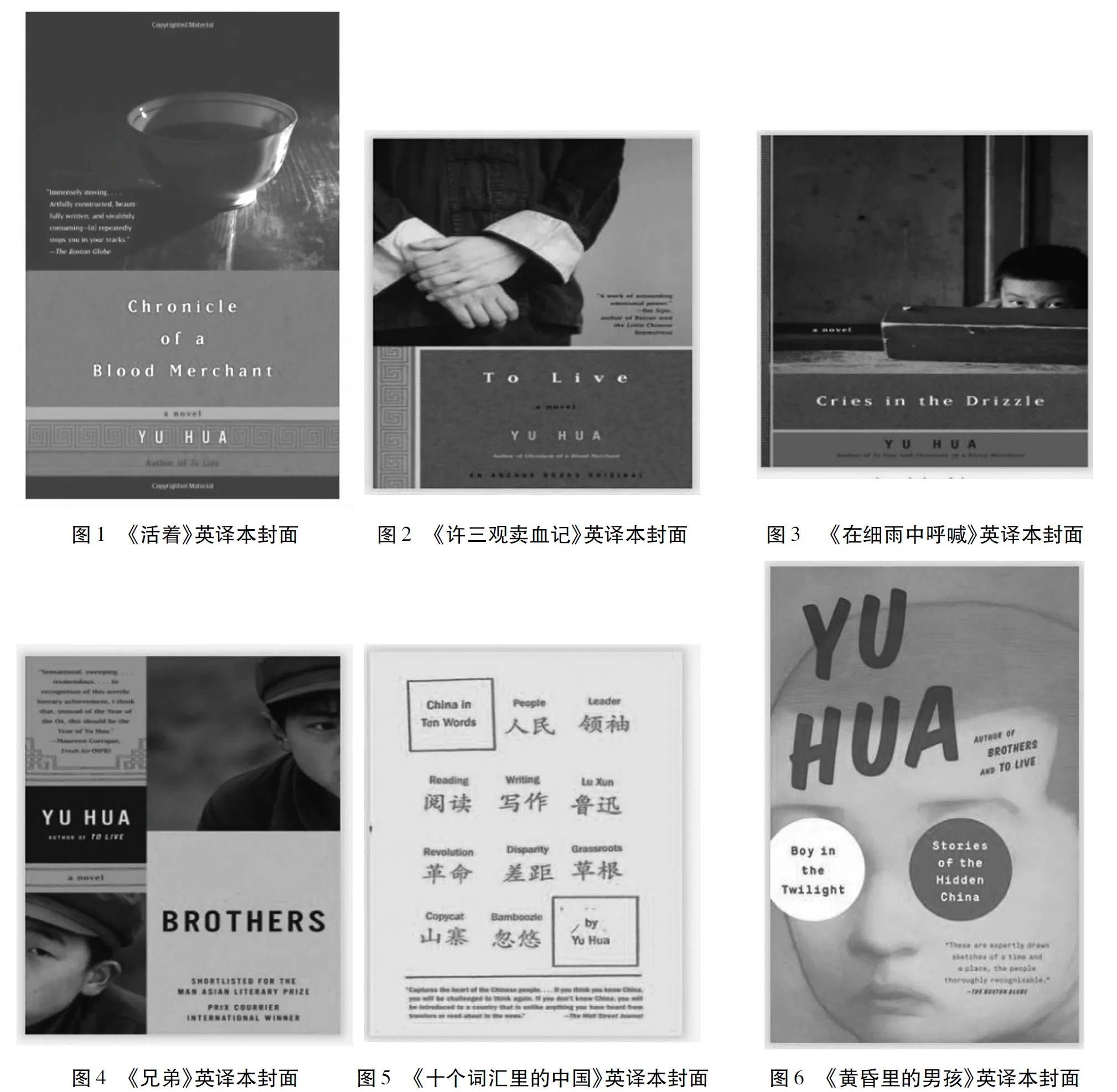

其次,余華作品封面設計均采用具有辨識度的中國元素,直觀地傳達了中國地域文化信息(見圖1—圖8)。可以發(fā)現(xiàn),企鵝蘭登書屋出版的余華作品封面主要呈現(xiàn)以下三方面特點:(1)充分運用代表中國的黃色和紅色為封面底色或對比色(圖2、4、5、6、7、8);(2)頻繁借用中國人物形象,如身著盤扣長袍馬褂的男人(圖1)、眼露膽怯的黑發(fā)平頭男孩(圖3)、穿戴中式軍裝軍帽的黑色單眼皮男孩(圖4)、黑發(fā)平頭男孩肖像畫(圖6)以及黑發(fā)男性和長辮女性背影(圖7);(3)使用中國特色物件或中文,如涂有紅色土漆的方桌、青花陶瓷碗(圖2)、以漢字注音寫法來設計的漢英詞匯(圖5)、中國皇歷截圖(圖8)。

再者,企鵝蘭登書屋所出版的余華作品的扉頁或末頁均附有作者簡介,并且都以“余華現(xiàn)居北京”結尾。《國家郵報》在評論《十個詞匯里的中國》英譯本時曾寫道:“(余華)住在北京,這個細節(jié)很重要,因為有很多重要的中國作家背井離鄉(xiāng),客居北京,只有在那里他們才能自由寫作。”在部分美國讀者的認知中,北京具有特殊含義,這就迎合了他們對中國政治文化的偏見。大部分余華英譯作品中,企鵝蘭登書屋還選用了譯者撰寫的序或編后記等副文本材料。余華作品英譯者均為從事中國文學或文化研究的學者(4)余華作品英譯本目前有五位譯者:從事中國明清文學研究的白亞仁(Allan H. Barr);從事現(xiàn)代中國文學和文化研究的瓊斯(Andrew Jones);從事當代中國文化研究的白睿文(Michael Berry);從事中國文學和文化研究的羅鵬(Carols Rojas)、周成蔭(Elieen Cheng-yin Chow)夫婦。,他們所創(chuàng)建的副文本內容豐富,尤其對作品涉及的中國社會歷史文化作了大量補充性論述。例如,在《活著》英譯本的編后記中,譯者開篇將余華與其老鄉(xiāng)魯迅生活的時代背景作對比,結尾指出該小說是現(xiàn)代中國最動蕩不安的時代的現(xiàn)實反映,對中國社會的剖析貫穿全文。在《兄弟》英譯本譯者序中,譯者歷數(shù)了2008年中國發(fā)生的重大社會事件,將汶川地震的大悲和北京奧運會成功舉辦的大喜,類比為過去幾十年中國社會的劇變帶給人們情緒的極端變幻,并認為這正是該作品所投射的中國社會現(xiàn)實。《許三觀賣血記》英譯本譯者后記中,譯者將該作品視為中國農村賣血經濟亞文化圈的真實寫照,認為由于該作品出版幾年后,中國媒體便報道了由于村民賣血掙錢,導致血液交叉感染,疫情蔓延全村的事件,這顯示了余華作品具有驚人的寫實性和預言性。

上述分析顯示,通過對作品簡介、封面設計、作者介紹、譯者序、譯者后記等副文本材料的創(chuàng)建,體現(xiàn)了企鵝蘭登書屋對余華作品的異域性全方位、多角度的強調。在達姆羅什看來,如果不訴諸挪用策略,譯文就可能不被出版,異域元素興許就是這種挪用的體現(xiàn)(Damrosch,2002:113)。即是說,美國讀者通常希望能閱讀到異域元素:他們將外國文學視為異域地理文化、社會現(xiàn)實和歷史發(fā)展的直接信息來源,期望通過閱讀該類作品了解相關信息,滿足自我對異地他國的想象。可見,外國文學的與眾不同正是美國讀者的閱讀興趣所在。因此,要回應目標文化讀者對外國文學文本的期待視野,出版方就必然會賦予民族文學所屬地域空間強烈關注,使其以他者的質性定位參與本國文學市場流通。

2.2關注詩學共性:西方詩學框架內人性主題的中國敘事

中國現(xiàn)當代小說是中國語境下的一種“全球本土化”產物(王寧,2018: 118)。余華從不掩飾西方文學經典對其創(chuàng)作的影響。在《溫暖的旅程:影響我的十部短篇小說》中,余華提及對其影響至深的作品,除了魯迅的《孔乙己》,其他均來自西方文學大師;在美國出版的首部長篇小說《活著》英譯本中,余華專門撰寫了作者后記,提到小說的創(chuàng)作靈感源于美國民歌《老黑喬》(OldBlackJoe),并指出文學的奇跡在于“使得我——一個遠在世界另一端的中國讀者,通過閱讀霍桑、福克納和托妮·莫里森,能夠發(fā)現(xiàn)自我”(Yu,2003:150)。余華作品客觀上對西方文學傳統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)新,以及作者主觀上對西方文化的認可,有利于贊助者將其作品置于目標文化主流文學系統(tǒng)的框架內,拉近作品與目標讀者的距離。企鵝蘭登書屋選用了大量突顯詩學要素的專業(yè)書評,用作余華作品的廣告宣傳。這些書評主要涉及作品的普遍性主題、西化的敘事技巧以及寫作風格方面。以下案例摘自余華作品英譯本封面、封底以及企鵝蘭登書屋官網(wǎng)發(fā)布的作品介紹。

(1)余華作品的主題獲得關注。《活著》(ToLive:ANovel)的主題尤其引發(fā)了廣泛共情:作家鄺麗莎指出“(作品)……觸及到人之所以為人的核心”,作家哈金評價道“……盡管是中文表述,但卻引起了普遍共鳴”,作家陳泰倫(Terrence Cheng)認為該作品是“……有關人類精神救贖的故事,這在情感深度上具有普遍性”。

(2)余華作品的寫作風格受到肯定。如《許三觀賣血記》英譯本,《華盛頓郵報圖書世界》認為“這部史詩……提供了難忘的有關殘忍和善良的形象”,《時代周刊(亞洲版)》認為該作品“嚴肅誠實”“有可怕的先見之明”并且“以契科夫式的同情心加以調和”。此外,對于廣受美國讀者好評的《十個詞匯里的中國》英譯本,作家米勒(Laura Miller)認為該作品風格使余華給人以“大衛(wèi)·賽德瑞斯(David Sedaris)和查爾斯·柯瑞爾特(Charles Kuralt)亞洲融合體”的印象(5)賽德瑞斯是當今美國最受歡迎的幽默作家之一,由于擅長機智的反諷和敏銳的社會批判,被認為是諷刺文學大師。柯瑞爾特是20世紀美國著名電視節(jié)目主持人、作家和演員,作品風格幽默寫實。。

(3)余華作品的敘事技巧得到認可。譬如《黃昏里的男孩》英譯本,《圖書館期刊》大力推薦該書并表示“……喜歡愛瑪·多諾霍(Emma Donoghue)的《迷途》和小川洋子(Yoko Ogawa)的《復仇》的讀者會喜歡這本書”(6)多諾霍是愛爾蘭裔加拿大人,小說家、編劇,多部作品獲得重要文學獎。《迷途》(Astray)被列入2012年年度伊森愛爾蘭年度小說書單。小川洋子是日本作家,其作品囊括了芥川獎等日本各大主流文學獎項,被日媒評為“最可能獲諾獎的日本作家TOP3”。《復仇:十一個暗黑故事》(Revenge: Eleven Dark Tales)入圍英國獨立報外國小說獎終審名單。。又如《七天》與《兄弟》英譯本,《紐約日報書評》認為前者具有“超現(xiàn)實主義”,《華盛頓郵報》則認為后者是“余華的史詩般的小說”“具有超級寫實主義,同時又虛幻難辨”。再如《四月三日事件》英譯本,美國國家公共電臺認為其獨特敘事技巧確定了余華作為“中國實驗文學運動主要成員”的地位;《錫達拉皮茲公報》則認為該作品“討喜又強大……受到了卡夫卡和博爾赫斯等實驗作家的啟發(fā)……展示了超現(xiàn)實主義作為一種抗議形式的力量”。

由此可見,作為中國實驗文學的代表作家,余華善于通過史詩體裁,利用超現(xiàn)實主義與現(xiàn)實主義手法,探討有關人性的共同主題,給西方讀者帶來苦樂交織的情感共鳴。余華作品既繼承博爾赫斯、卡夫卡等經典大師的詩學傳統(tǒng),又顯示出多諾霍、小川洋子等當代暢銷書作家作品的閱讀情趣,廣受美國專業(yè)文學評論家推崇。正如勒弗菲爾所言,文學系統(tǒng)內的專業(yè)人員處在權利位置上,和文學系統(tǒng)外的贊助者一起,是操縱大眾消費的人,能夠決定翻譯的功能(Lefevere,1992:2)。企鵝蘭登書屋選用專業(yè)書評作為余華英譯作品的宣傳語,旨在以目標文化文學審美為標準,架構余華作品的詩學特征,讓來自中國的翻譯文學向美國主流詩學系統(tǒng)靠近,從而降低讀者閱讀門檻,以期獲取他們對翻譯文學的認可。這正是文學系統(tǒng)內外聯(lián)合的體現(xiàn)。

綜上所述,為了調解以余華作品為代表的中國當代文學在美國文化圖書市場的形象,以企鵝蘭登書屋為代表的美國出版方主要采取以下舉措:強調作品的地域他者和詩學同一性。盡管上述兩種策略看似互相矛盾,但實際上相輔相成,均為西方中心主義的體現(xiàn):對地域特征的挪用,意味著閱讀翻譯過的文學作品,西方讀者能透視該書源文化的信息,進一步暗示了這些書在“宿主”文化中被賦予的教導功能;對詩學特征的挪用,則淡化了以文學特征為代表的實際文化差異。出版方的副文本策略最終會使上述翻譯作品成為帶有意識形態(tài)和文化、政治動機的文本網(wǎng),這些文本網(wǎng)又起到了為西方中心主義服務的作用。可見,具有宣傳作用的副文本同時具有重要的文學功能,它們從文本外的社會語境范圍內來架構文學作品的意義。

3 余華作品在美國的讀者接受

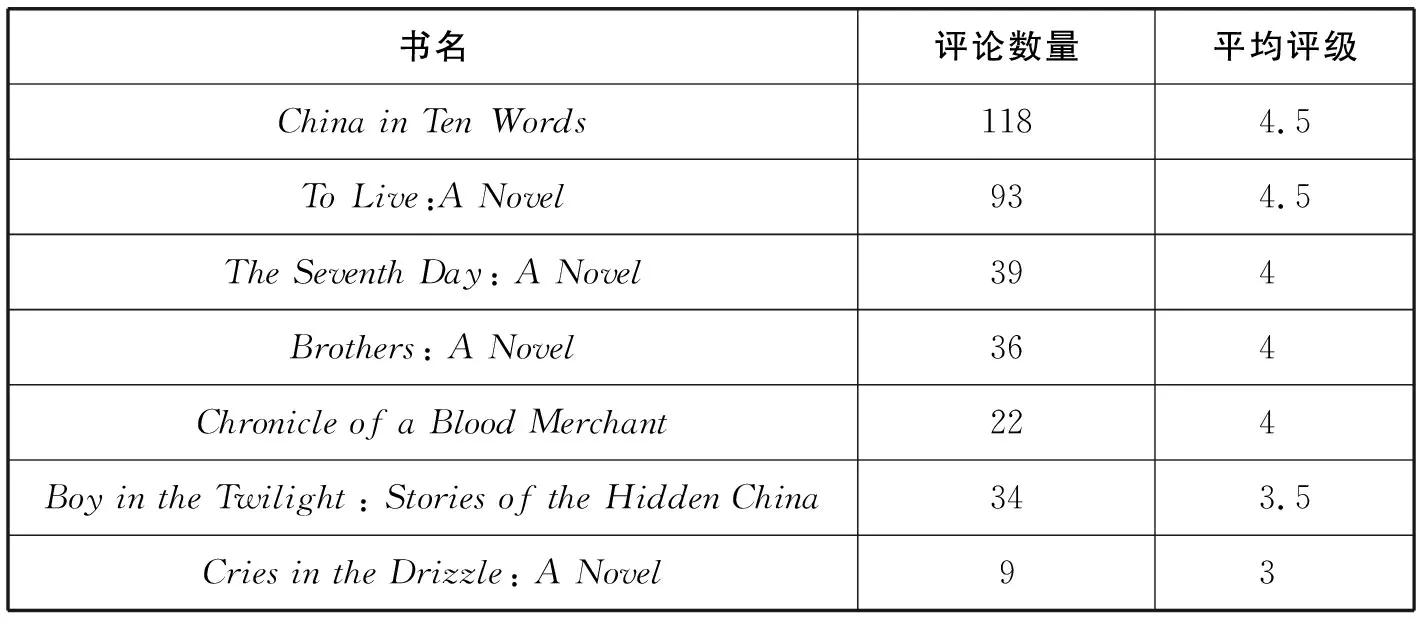

企鵝蘭登出版社采取上述副文本策略所創(chuàng)建的“門檻”能否有效吸引讀者?余華哪些作品更受讀者青睞?讀者評論中對作品的關注點主要有哪些?通過搜集余華作品在亞馬遜網(wǎng)站讀者評論區(qū)的相關數(shù)據(jù),結合典型的讀者評論觀點,本節(jié)試圖對以上問題作出回答。表2搜集了余華主要作品英譯本(7)截至本文撰稿時,《四月三日事件》英譯本處于預售階段,因此該作品不在該部分討論范圍之內。在美國亞馬遜網(wǎng)站上的評論數(shù)量和評分數(shù)據(jù),直觀展示其在目標文化市場的讀者接受情況。

表2 余華作品在亞馬遜網(wǎng)站的評論數(shù)量和評級數(shù)據(jù)

表2顯示,亞馬遜網(wǎng)站上較受關注的余華作品為《十個詞匯里的中國》和《活著》英譯本,評論數(shù)量分別為118和93,評級均為4.5,關注度較低的是《黃昏里的男孩》和《在細雨中呼喊》英譯本,評論數(shù)量分別為34和9,評級分別為3.5和3(8)亞馬遜網(wǎng)站采用5星級制評分標準,4星及以上為好評,3星及以下為差評。。本節(jié)主要以這四部作品為例,結合上述出版方副文本策略,描述余華作品在美國的讀者接受狀況,并對相關原因作出探討。

《十個詞匯里的中國》英譯本最受讀者歡迎。好評觀點認為,該作品敘事視角新穎、簡潔深刻、自然流暢、幽默風趣,以喜聞樂見的形式評價了當代中國社會各個方面,通過閱讀獲得樂趣的同時了解異國文化。以下評論較為典型:“內容豐富,寓教于樂,加上一些非常富有詩意的寫法……對中國‘發(fā)展’感興趣的美國讀者來說,這是‘必讀書目’”,“寫作的節(jié)奏確實很棒。敘述非常有趣也有深度。是了解中國及其文化的好方法”,“一種獨特的回憶錄寫作方……余華的作品簡潔又富有諷刺性的幽默感”。

《活著》英譯本可以說是美國讀者最為熟悉的余華作品,經過翻譯后在西方世界獲得了“持續(xù)的生命”。這要部分歸功于張藝謀以該作品為劇本成功改編的同名電影(9)該影片在1994年第47屆戛納電影節(jié)上斬獲多項大獎,1995年獲得全美國影評人協(xié)會最佳外語片,洛杉磯影評人協(xié)會最佳外語片,并獲得第52屆美國電影金球獎最佳外語片提名。,為作品“走進”美國文化場域積累了豐厚象征資本。不少讀者表示,出于對同名電影的喜愛或是由于課程學習需要而購書,但最終卻被作品的文學性打動。如,讀者評論道“我女朋友讓我看了《活著》這部電影,很有意思,所以我買了這本書 ……”也有讀者說到“我買這本書是當代世界小說課程的需要,但這是我們讀過的很好的作品之一……寫作風格混合了不動聲色的幽默、直擊人心的感情主義、對悲劇和荒誕的平淡接受。我愛所有的角色……”可見,讀者對《活著》英文版的評論采取的是文學審美視角,而非針對外國文學慣用的地緣政治視角,體現(xiàn)了該作品得到了讀者的積極接受,可以說是余華作品最接近美國主流文學系統(tǒng)的一次嘗試。

《在細雨中呼喊》和《黃昏里的男孩》英譯本兩部作品在美國讀者中遭到冷遇的原因不盡相同。在國內,《在細雨中呼喊》《活著》《許三觀賣血記》被稱為余華代表作“三部曲”,其英譯本卻未能在美國市場受到同樣追捧。出版方副文本策略和讀者評論揭示以下可能原因:其一,這是唯一一本沒有延續(xù)余華作品宣傳模式的書。作品網(wǎng)頁上無書評摘語,封面未附書評宣傳,權威書評雜志《出版人周刊》和《柯克斯書評》(KirkusReview)評價都不高。前者認為作品“結構混亂脫節(jié)”,后者認為作品的蒙太奇手法“粗糙”。市場宣傳的無力和閱讀引導性的缺席未能激發(fā)讀者購買欲。其二,低分評論讓潛在讀者望而卻步,進一步使得作品無人問津。讀者主要認為“他們說這是余華最不為人知的一本小說。這是委婉地指這本書毫無特色吧……”針對《在細雨中呼喊》英譯本的最新評論停留在2015年,可以預見,該作品難逃被市場洪流所淹沒的命運。

反之,通過增加副標題、采用獨特的封面設計以及在作品網(wǎng)頁發(fā)布多達14條的書評摘要,《黃昏里的男孩》英譯本得到出版方大力推廣。專業(yè)書評也對該書青睞有加。《出版人周刊》將其作為“本周書單”(PW Picks:Book of the Week)推薦,著名文學期刊《今日世界文學》(WorldLiteratureToday)將其列入2014年75部優(yōu)秀譯作書單。然而,在亞馬遜網(wǎng)站上,讀者卻給出了3星的評分,這體現(xiàn)了出版商副文本策略與讀者期待之間不總是對稱的。大多數(shù)給出低分的讀者表示,他們不能接受該作品太過悲劇的感情基調。殘忍、陰郁、焦慮、壓抑、丑陋、暗黑、恐怖是讀者評論中出現(xiàn)的高頻詞。讀者評論道:“……(書)讀到一半,開始感覺到所有故事幾乎都一樣,你基本能預料余華在故事中會用到哪種‘悲劇’類型來使你不好過……。”還有不少讀者不滿于出版方添加的副標題StoriesoftheHiddenChina,認為作品中的惡是人性普遍的惡,不應針對中國。如,有讀者認為:“……感覺是要讓讀者相信這些令人震驚的故事是中國‘隱秘’的現(xiàn)實,盡管我在中國旅游多次,從未經歷過這些事,……為什么只拿中國說事?這些關于人類存在的丑陋故事是普遍的。”可見,過度的編輯行為可能弄巧成拙,出版方“一廂情愿”的副文本策略并未起到預期效果。

總體來看,企鵝蘭登書屋采取的副文本策略基本能滿足美國讀者對中國文學的期待,余華作品在美國讀者群中獲得了一定的辨識度和認可度。大部分讀者在評論中表明,購買余華作品主要是兩方面興趣使然:一是余華作為中國著名作家的名氣;二是新中國成立前后40年的故事背景。然而,當作品“走進”讀者后,文學性成為讀者閱讀體驗的重點,讀者以此為依據(jù)來對作品好壞作出評判。可見,出版社的副文本策略對翻譯作品在目標文化中的讀者接受能起到促進作用,但翻譯文學得以在目標文化語境中成功流通,作品文學性本身獲得讀者認可才是關鍵。然而讀者評論分析同樣揭示,出版方的副文本策略不總是能滿足讀者的期待,而名不副實的宣傳或完全不進行宣傳,都會導致作品在市場流通中受阻。

除了詩學特征,美國讀者對余華作品譯文質量也給予了不少關注。讀者傾向于將可讀性和文學性,如節(jié)奏、風格方面的問題歸咎于翻譯,也有讀者將愉快的閱讀體驗歸功于翻譯,認為翻譯切合了原文,盡管他們可能并非雙語讀者。以獲得專業(yè)評論追捧的《兄弟》英譯本為例,其翻譯質量遭到詬病。不少讀者認為:“英語翻譯水平一般……有時候,簡潔流暢的語句讀起來令人心情舒暢,精神振奮,而有時候,我又不得不強迫自己閱讀,感覺很吃力才能讀完一章,毫無樂趣可言。文章的流暢性會被粗糙的譯文干擾。”即便是獲得讀者青睞的《活著》英譯本,其翻譯質量同樣難逃非議。有讀者直言“整本書語言稀疏、有著不和諧的直率,加上有些蹩腳的翻譯,使讀者質疑原文內容在語言轉換中丟失了多少”。而總體獲得差評的《在細雨中呼喊》英譯本,其翻譯質量卻得到讀者不少好評,認為“這是一本非常好看的短篇小說集。翻譯清晰,非常流暢,沒有從中文翻譯成英文導致的普遍笨拙尷尬”。

值得注意的是,讀者對翻譯質量的關注并未得到出版方的足夠重視。這體現(xiàn)在出版方選取的書評很少涉及翻譯質量的評價,而譯者序或譯者編后記中,譯者對翻譯策略和翻譯理念的闡述或是一筆帶過,或是略過不談,導致作品翻譯質量缺乏權威解釋和認可,很大程度上加深了讀者對譯文質量的質疑,進而影響讀者對作品整體的客觀評價。美國翻譯研究學者韋努蒂雖然極力反對民族中心主義語境下的翻譯暴力,提倡異化的翻譯原則,然而韋努蒂也公開表示:絕大多數(shù)出版商、書評者和讀者認可的譯本,無論是詩歌還是散文,小說還是非虛構文學,都是那些讀起來流暢的文本(Venuti,1995:1)。余華英譯本主要譯者之一白亞仁認為,一本不完美的譯作(如《活著》英文版)可能擁有廣泛的讀者,但好的譯作對讀者的吸引力更大,本身成為經典作品的潛力也更大(Wang et al.,2020:12)。中國文學外譯的初衷,是要獲得目標文化大眾讀者的積極接受。提高譯本質量,加強對譯文質量的宣傳,是增加英語國家讀者對翻譯文學的信心,改變翻譯文學在英語國家文化中的地位的關鍵。

4 結語

鑒于美國圖書市場對翻譯文學本能的抵制心態(tài)(朱安博 等,2017:120),為了推動余華作品在美國圖書市場的順利流通,企鵝蘭登書屋出版集團主要通過強調地域他者和詩學共性兩項舉措來架構余華英譯作品的形象。一方面突顯作品地域因素的他者身份,強調其必讀性,以滿足讀者對未知東方世界的好奇心、激發(fā)讀者的購買欲,讓書籍順利進入市場;另一方面突顯作品具有的西方詩學因素共性,強調其可讀性,以減弱讀者對閱讀翻譯文學的戒備心,推動作品順利“走進”目標文化。基于亞馬遜網(wǎng)站的讀者評論分析證明,上述策略基本符合讀者的期待視野,有助于余華作品在美國圖書市場的成功流通。大部分讀者視余華作品為“了解中國的窗口”,評價內容主要涉及作品詩學特征和翻譯質量兩方面。但從讀者對不同作品的評分狀況來看,出版方的副文本策略不總是能取得預期效果,此外,讀者對作品翻譯質量的關注也并未引起出版方重視。

余華作品在美國的成功譯介為實現(xiàn)中國文學“世界化”愿景提供了以下啟示。首先,要促進民族文學在目標文化市場中的順利流通,出版方的副文本策略能起到不可或缺的助力作用。如前所述,余華作品在美直接出版商為神殿和鐵錨出版社。神殿出版社主要出版高品質翻譯文學;鐵錨出版社則旨在推廣現(xiàn)代文學經典,在美國有著最悠久的平裝書出版史。因此,以大型、權威、專業(yè)的文學出版社為依托,借助有效的副文本策略,是余華作品得以在美國獲得廣泛傳播的有效途徑。應該意識到,大型商業(yè)出版社傾向于進行系統(tǒng)化、模式化的副文本構建,這有利于培養(yǎng)讀者對作品所屬類型或系列的總體期待。

其次,要重視英語世界讀者對于翻譯文學的排斥和質疑心理。以譯本只占出版市場份額3%的美國為例,增加目標文化市場對譯本的接受性是當務之急。遵循歸化的翻譯原則,采取跨文化闡釋的方法也許才是明智之舉。然而,以世界文學為前提的翻譯文學,又不能忽視民族文學的異質性和多樣性。鑒于此,在體現(xiàn)原文異質性和目標讀者的可懂性(intelligibility)和可讀性(readability)中找到一個最佳平衡點就顯得尤為重要(孫藝風,2019:15)。此外,出版方若能重視讀者對翻譯質量的需求,在副文本策略中提高譯本質量的宣傳,有助于打消讀者顧慮。

最后,文學創(chuàng)作者要置身于全球化語境和世界文學視野之中,以獨特的個人體驗和民族文學的特殊性來書寫能夠引發(fā)讀者共情的主題。余華在作品中不乏對人性的探討,這是其作品在海外得以廣受關注的原因之一。余華的創(chuàng)作哲學強調生活體驗比文化差異更重要,其作品富含包容的精神,不涉及超驗主義、美學和倫理學(Shao,2021:141)。著名漢學家兼翻譯家杜博妮認為,中國文學已經是世界文學和全球文化的一部分,關于其接受的問題實際在于中國文學地位的問題,在于中國文學推廣者有多大的意愿將其推向世界,以及民族文學作者對文學共性和地方特色的理解(McDougall,2014:52)。至于前者,中國政府、國內外相關學術機構以及國外主要贊助者等正在積極推進;而后者,則需要中國作家的努力,創(chuàng)作出經得起時間變遷和空間轉換所檢驗的優(yōu)秀作品,為世界文學共同體增色添彩。