《黛西·米勒》中的紀事結構空間和意義模式隱喻空間

王躍洪 黃美娜

(1.上海理工大學 外語學院,上海 200093; 2.曲阜師范大學 翻譯學院,山東 日照 276826)

0 引言

敘事學一貫以時間為研究維度,空間敘事研究則是敘事學研究的重要轉向,最早發端于1945年英國學者弗蘭克(Joseph Frank)對小說空間形式的研究,他強調空間敘事形式的同時性和并置性 (1945:643-653)。米歇爾(Mitchell,1980:550-553)提出的文學空間包括字面層、描述層、文本表現的事件序列層(the order or sequence of presentation)以及故事背后的形而上空間意義層四種類型,強調空間敘事形式的視知覺經驗特征和結構特征。加布里爾·佐倫(Gabriel Zoran,1984:315-316)創造性地提出敘事空間中再現的地志空間、時空體空間、文本空間三種空間建構形式,他指出地志空間建構即靜態實體空間建構可以通過直接描寫地理空間得以實現,其中的時空體空間概念和米歇爾的文本表現事件序列類似。科斯塔(N.V.S. Costa,2017:176-187)以敘事學和文體學為基礎,主要研究了詹姆斯《鴿翼》中或暗指或確指的物理世界中地點及物體所形成的時空結構,認為時空結構代表了人物的內心現實,時空指涉(spatiotemporal references)不但能夠產生事件,而且還可以講述憂慮、幸福及轉變,展示了詹姆斯如何通過空間描繪表達人類情感。約翰·賽普森(John Sampson,2016)以波士頓聯排房和紀念館為對象,研究了詹姆斯《波士頓人》中城市空間的變化,他強調女性聲音在城市空間構建中所起到的彌合社會分裂功能。王彥軍(2018:157)研究了在《卡薩瑪西瑪公主》中倫敦的諸多空間元素,如監獄、街道、百貨商店等,認為這些空間元素“蘊含著權利、身份、性別等多維社會因素的體系”等。詹姆斯(1984:40)認為小說與繪畫同道。德國文藝評論家、美學家萊辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729—1781)認為“畫屬于空間,詩屬于時間”(2013),“繪畫描繪的是‘最富于孕育性的頃刻’,詩歌提供給主體一個精神的空間和主體精神無限‘旅行’的開放的第三空間,因此詩歌和繪畫都是時空的”(張廣奎,2020:78)。本文所要研究的紀事結構空間是對米歇爾和佐倫提出“文本表現事件序列”和“時空體空間”概念的整合,而意義模式隱喻空間則基于米歇爾提出的“故事背后的形而上空間”概念,著重空間系統對意義的形成和闡釋的探討。本文基于空間敘事及視覺美學理論,以亨利·詹姆斯(Henry James, 1843—1916)《黛西·米勒》(DaisyMiller)為研究內容,從文本描述空間、文本表現空間以及文本意義隱喻空間三方面分析該作品,旨在研究小說空間結構如何產生事件、生成意義,旨在揭示詹姆斯筆下空間與意義生成的密切關系及其所帶來的整體視覺美學效果。

1 《黛西·米勒》中的文字描繪空間——地志空間的畫意書寫

本節從文字描繪空間入手,探討詹姆斯如何借助繪畫中的層次和色調概念,通過文字對作品中的地志空間(topographical space)進行繪畫般的畫意書寫。文字描繪空間是指作品文本中表現的(represented)、模仿的(imitated) 、所指的(signified)空間(Mitchell,1980:551)。這種描繪可以讓讀者處于一種似真的觀感空間之中。《黛西·米勒》中,詹姆斯曾經歷過的各種深刻而強烈的印象表現為文中的地志空間,即小說文本所指的故事地點。對地志空間的這種繪畫般描寫實際上是18世紀末到19世紀初英格蘭流行的一種文學審美思潮,“廣義上講,19世紀畫意書寫一詞的使用不僅保留了比較傳統的‘值得入畫’這一概念,還保留了其形式性的概念,即崎嶇性、復雜性和對比性”(Schmidt,2010:135)。畫意書寫(picturesque)是指“在(文學)實踐中,文字描述呈現出的人物、地點、場景或者是部分場景,如一幅畫作、或畫中之物一般”(Winner,1970:70),主要呼應了當時英國著名哲學家埃德蒙·伯克(Edmund Burke)所提出的“美與崇高”的思想,大多用于描寫一些場景,從而追求美的理念,其中既可描寫一些溫馨曼妙的場景也可描寫陰森、恐怖、衰敗的場景(德拉布爾,2005:789-790)。因為地志空間不僅是小說事件發生的場所,承擔著結構功能,而且還作為政治、經濟和文化等濃縮體,承載著重要文本與讀者交流的畫意書寫與視覺審美功能,即在地志空間的協調下,故事中的事件被串聯到一起并緊扣主題,形成一些或追求美感或揭露黑暗的場景,從而構成一種整體的、并置的、層次感強烈的視覺意象效果。

《黛西·米勒》中現代清新的斯克內克塔迪城(Schenectady)、風景如畫的沃韋(Vevey)、古舊黯淡的夏蘭古堡(Castle of Chillon)和陰森肅穆的羅馬競技場(The Colosseum)都是這一手法的很好例證。尤其是關于羅馬競技場的描繪就是這種能夠引起讀者崇高感的空間圖景描述,文中多處使用跟色調相關的繪畫用語,如朦朧(vaguely-lighted)、光線暗淡(not brilliant)、微暗(dusky)、昏暗(gloom)、陰影(shadows)、模糊(obscured)等,描繪了一幅暗淡、肅穆、陰冷的月夜競技場圖,無不暗示出“死亡”的主題,給人一種陰森、穩重、崇高、恐懼之感,激發讀者對黛西(Daisy)“英勇赴死”一舉產生哀婉同情之心,從而在讀者心中喚起一種理性的崇高之美。

再看瑞士小城沃韋:

小鎮坐落在一片藍得出奇的湖畔,湖光綺麗……岸邊整整齊齊地排列著一長串這樣的旅館,從最新樣式的大飯店到小巧玲瓏、古色古香的瑞士膳宿公寓,真可謂五花八門,應有盡有。“大飯店”都有一道白色的正門、無數個陽臺和十來面在屋頂上迎風招展的彩旗。至于膳宿公寓嘛,它的名字往往用德文模樣的字體刻在一堵粉色或黃色的地上,而且花園一角還會不尷不尬地安上一座涼亭。(詹姆斯,2005:1)

這里作者儼然描繪了一幅秀美的風景畫,“畫”中的沃韋色彩明亮鮮艷,布局錯落有致,整個描述不僅突出了畫面的層次感和顏色特征,更加突出了所描繪事物的“真實”性或是作者自己所說的直接印象,寥寥幾筆就向觀者交代了沃韋的國際范兒,迎合了美洲大陸姑娘黛西對于歐洲大陸的想象,為兩位來自不同地志空間主人公的相遇作了鋪墊。

作者的這種地志空間畫意書寫受到當時威尼斯畫派畫家提香(Titian)善于運用色彩烘托人物內心世界畫作的影響,借鑒了繪畫中的層次和色調概念,詹姆斯通過文字勾畫出五顏六色的沃韋風景水岸圖和色彩暗淡帶有幾分恐怖氣氛的月下羅馬競技場圖。這種手法的目的不是為了寫景而寫景,而是用于制造出一種場景,用這些場景暗示敘述者或人物的內心世界及其性格特點,吸引讀者參與到小說的情節發展中來,啟發讀者將空間與對人性的思考、對不同社會的考察相關聯。

還有,黛西與溫特伯恩(Winterbourne)分別來自帶有濃厚歷史文化色彩、位于美國東部紐約的斯克內克塔迪城(Schenectady,America)和瑞士的日內瓦(Geneva,Switzerland)。斯克內克塔迪城建于17世紀60年代,是當時美國東北部的河港和鐵路交通中心,至今仍是紐約州帝國走廊鐵路線上的一個重要車站,19世紀的斯克內克塔迪工業發達、交通便利、經濟文化開放。加之,19世紀30年代末的紐約是由愛默生倡導的超驗主義的腹地,“超驗主義者堅決主張與傳統和習俗發生決裂,他們提倡個人主義和自助,反對用過于理性的態度對待生活”(羅德·霍頓,1991:126)。而日內瓦是瑞士聯邦的第二大城市,也是世界著名的聯合國城市,以其深厚的人道主義傳統、多姿多彩的文化活動以及眾多的游覽項目而著稱于世。它從16世紀起就是當時整個歐洲地區加爾文新教派的中心,加爾文主義者相信命定論,認為人是無能和墮落的。信奉加爾文主義者注重用理性的態度對待生活,帶有禁欲主義的傾向(羅德·霍頓,1991:27),給人以寧靜厚重之色彩。作者要表達國際主題,必然要涉及某兩種特定地域和環境中的人,涉及作者對空間的認知,選擇斯克內克塔迪和日內瓦這兩個地點有其現實意義。因為超驗主義是現代美國文化的一個重要源頭,而加爾文主義則是現代歐洲文化思想的重要基礎,兩種思想代表的是兩種截然不同的生活態度和價值觀。《黛西·米勒》就是以這兩座有著濃厚人文歷史色彩的城市為出發點拉開故事序幕的。讀者會在這些地志空間的歷史文化及社會氛圍中思考黛西、溫特伯恩等人物之間的關系,思考人與自然、人與周圍社會環境的關系,因為“這些歷史背景賦予這些地方豐富而多元的意義”(Tally,2018:156),從而起到了審美感染的作用。“詹姆斯使畫意書寫呈現出了與文化有關的效果,因而表現為文化族群之間的一種張力,尤其是不同族群看待事物不同方式間的一種張力。”(Johnson,2007:94)

詹姆斯以文字為媒介,通過與色調相關的繪畫詞語對作品中的地志空間所進行的畫意書寫,使所指經能指轉化的語言意義陷于延宕之中,呈現出一種視覺上微暗模糊的效果,映射出小說人物黛西的模糊性,給了觀察者溫特伯恩一種好奇心和帶有歐洲審美優越感的妄想去透視黛西行為背后的文化心理,誘導他污化他的觀察對象,也讓被觀察者黛西看不清隱藏在歐陸風景中的人文思維意識,使她在模糊張望中四處碰壁,并最終以反透視的方式掙脫了一直作為觀察者和凝視者溫特伯恩的目光禁錮。因此,詹姆斯《黛西·米勒》中的畫意書寫側重文化審美意識對抗,將人作為地志空間畫意書寫必不可少的部分,通過模糊性的效果,達到視角上的互動,創造了一種動態化的空間敘事方式。

2 《黛西·米勒》中的紀事結構空間

詹姆斯在《黛西·米勒》中,以地志空間文化因子為動因驅動情節建構文本紀事結構空間。文本紀事結構空間指的是時間維度上事件或行為的敘述程式,有意象程式、情節或故事程式、人物性格或意識發展程式、歷史或主題程式等(Mitchell 1980:552),這些敘述程式實際上是時間經驗的空間結構,而結構或形式是隱喻意義上空間的重要特性。因所涉及的是意義連貫問題,辨識時間維度上的敘述程式是讀者閱讀賞析的一個中心方面(Mitchell 1980:553)。《黛西·米勒》的情節敘述程式就屬于這樣一種包含序列性和協調性的文本結構空間,“序列性指的是個別事件以時間為維度組織和連接起來形成一個連貫的序列;協調性是指從某一角度對此序列進行篩選、呈現和意義闡釋”,“敘事性不僅包含序列性,而且還包含協調性”(Hühn et al., 2005:1-2)。《黛西·米勒》就是這樣一個統一和運動著的有機體,所涉及的地志空間大部分在歐洲,具有相似的宗教、歷史、社會風俗背景和相關的文化因子,呈現出來的色調一個比一個暗淡。

先是頗具國際風范、吸引八方來客的瑞士小城沃韋,這為作者國際主題的展開打下基礎。國際主題說到底研究的就是一種跨界問題。“所有故事都需要邊界,需要跨越邊界,即需要某種跨文化接觸的區域。”(蘇珊·費里德曼,2007:211-212)沃韋就是這種跨文化接觸區域,是兩位身份背景大不相同的主人公跨界、認識、相互了解彼此的一個理想場所。正是有了這種跨文化接觸區域的功能,沃韋便具有了將故事繼續推進的勢能,使得故事向國際主題縱深發展。黛西和溫特伯恩來到沃韋的歷史名勝夏蘭古堡,但黛西對到處充斥著封建古風(feudal antiquities)和黑暗傳統 (dusk traditions)的古堡,尤其是對古堡的塔式建筑和玄妙傳說根本不感興趣,對這個地方也抱有排斥心理,而溫特伯恩這個多少帶有加爾文思想的歐洲紳士,在整個游玩過程中非常克制,不能自然釋放自己的情感,使得來自美國新大陸黛西開放自由的性格,在這種昏暗、古舊、封建的地方受到了壓抑。

如果說沃韋既有國際化開放的一面又有傳統保守的一面,那么羅馬則完全是一個歷史悠久、文化保守的城市。從沃韋到羅馬地志空間的改變,歐洲文化變得越來越濃厚,越來越典型,故事的國際主題也越來越強化。羅馬是人類文明的搖籃,在故事中代表著文明與傳統、世俗與老道。黛西參觀了羅馬凱撒宮(the Palace of Caesars)、圣彼得大教堂(St Peter’s)、多利亞宮(Doria Palace)、波各賽公園(the Villa Borghese)、蘋丘山(the Pincian Hill)等地方,大多是與歷史上著名宗教人物相關的名勝古跡。這些地方足以體現羅馬濃厚的歷史文化氛圍,而且似乎到處都有教皇的影子,就連黛西和她的意大利男友喬瓦尼利(Giovanelli)獨處的一個比較隱秘的角落里都掛有教皇的肖像,可見羅馬天主教影響之大。在此,男女主人公溫特伯恩和黛西之間的隔閡由于歐美文化的差別,伴隨著地志空間的變化而沖突驟增。

從歷史文化傳統代表的重要性來講,羅馬競技場因其歷史上曾是決斗場,也曾被用作行刑場,象征著死亡,所帶文化因子更多,是該故事敘事空間架構上的一個重要節點。因為這里最能代表羅馬文化,也是最悠久陳腐的歐洲文化集中體現地,這為黛西——一個專門赴歐感受歐洲文化的美國人來這個地方參觀提供了一個合理的動因,也為黛西提供了檢驗與溫特伯恩愛情的最后媒介。在這里,溫特伯恩從心理上放棄了黛西;而黛西對溫特伯恩的冷漠也滿不在乎,為證明自身清白,與男友夜游瘧疾肆虐的羅馬競技場,結果染病而終。顯然,在這一象征歐洲文化傳統的古老建筑襯托下,其壓抑性和肅穆性不僅沒有對追求自由的黛西形成恐懼反而凸顯了女主人公勇敢無畏的個性,從而升華了國際主題。在此人們會去朝拜一些殉道的基督徒,也會聯想起為自由信仰而殉道的黛西。在這里兩種信仰、兩種文化似乎不可調和,故事沖突達到高潮。

故事結尾,黛西葬入新教徒公墓,與雪萊、濟慈為鄰,這是小說的畫龍點睛之處,點明了黛西的文化身份。雪萊、濟慈在歷史上是以其浪漫主義精神而著名,他們蔑視權貴,崇尚自由與平等,黛西與他們有很多共同之處。她堅持自己的信仰,她的死大有殉道基督徒的風范,是崇尚自由和人性化的超驗主義對自我克制、尊崇權威的加爾文主義的一種對抗。她的死讓許多人包括溫特伯恩對她同時也對他自己有了更清晰的認識,“黛西被安葬在一座小小的新教墓地里。出乎意外的是,這位小姐一生遭人白眼,死時卻有這么多人前來送葬。”(108)作者通過新教徒公墓這一地點的巧妙設置,通過情節故事程式、人物性格或意識發展程式這樣帶有豐富文化因子的文本結構地志空間連貫了全文意義,詹氏“小說是活的物質,像任何一個有機體一樣,是統一的和運動著的,在它的發展過程中就會顯露出它各個部分的相互關系。”(詹姆斯,1984:49)“詹姆斯畫意的眼睛(picturesque eye)是向心的,會識別出一個總體場景,希望從總體場景中提取出某個地點所具有的本土氣質(local genius of place)。…… 它通常會把風景(landscape)和社會道德習俗及階級情感聯系在一起”(Johnson,2007:160),成功地表達了其歐美文化沖突的國際主題,該小說是當時歐美社會生活的縮影。

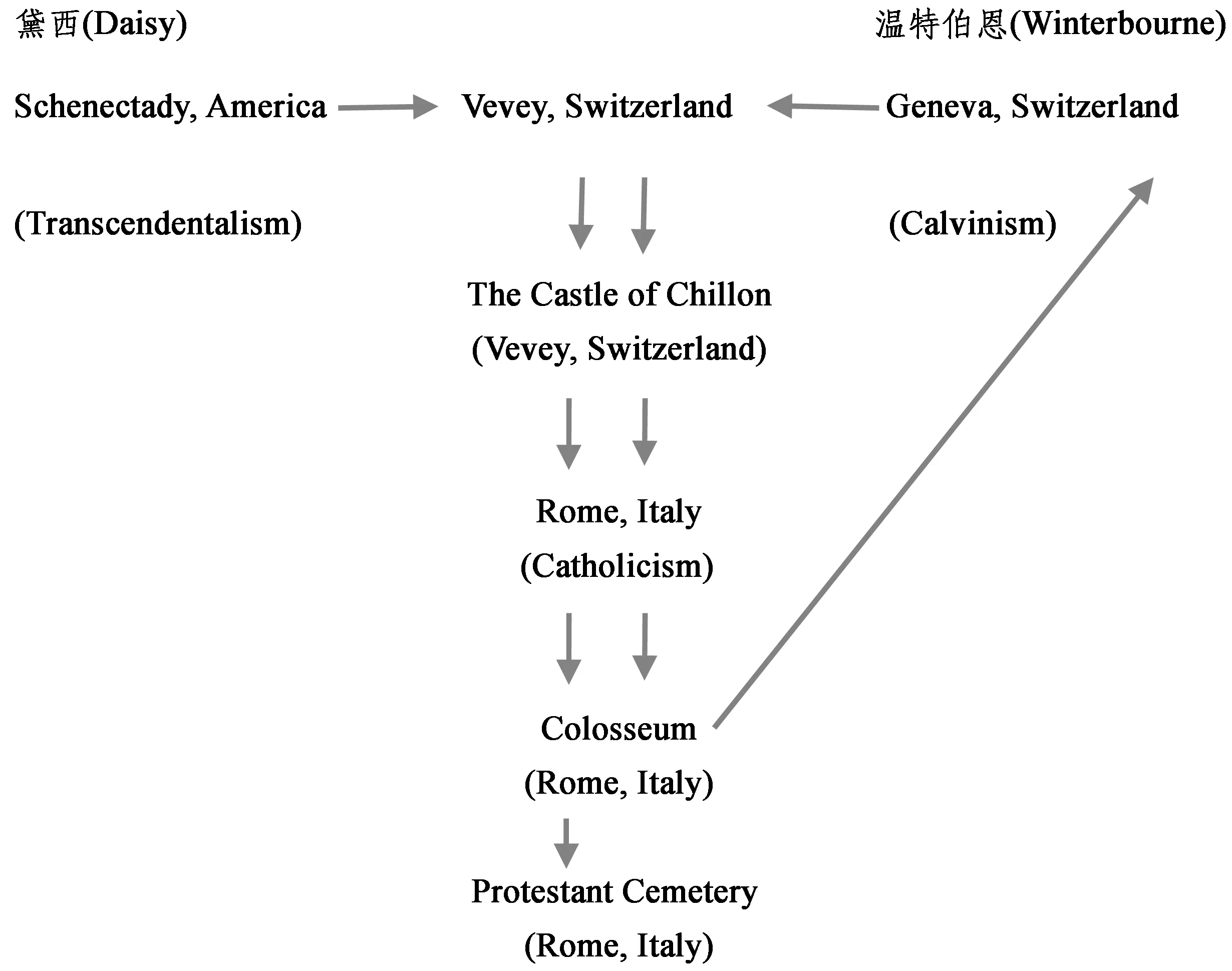

我們給《黛西·米勒》中所涉及的事件地點即地志空間繪制了一幅情節地圖:

沿著上面情節地圖上的地志空間讀下去,讀者完全被帶到一幅故事畫面里。這幅故事畫有著昏暗的大背景,這種昏暗效果主要來自作者所選擇的這些具有歐洲背景、帶有豐富文化因子的城市空間,如具有天主教加爾文主義背景的日內瓦、到處充斥著封建古風和黑暗傳統的夏蘭古堡、有著大量歷史廢墟的羅馬以及昔日作為角斗場和基督徒殉難的競技場,還有埋葬著雪萊、濟慈等的新教公墓,它們構成了故事畫的背景;而畫面中的主要人物黛西像一朵長自現代美國土壤,陽光自然、天真純潔的白色雛菊,代表著亮麗與清新,構成了故事畫的前景。根據萊辛欣賞繪畫獲得畫面明確意象的方法,“首先我們逐一看遍它的各個部分,其次看各部分的配合,最后才看到整體。…… 對整體的理解不過是對各個部分及其配合的理解的結果”(萊辛,2013:100),我們看到這幅故事畫被地志空間分隔成了幾個區域,當讀者沿著這些區域讀完之后,便得到一個整體意象,就是一朵潔白美麗的菊花從花園到墳墓的凋零過程,描述的是一個為了尋求自由獨立、擁有美國文化價值觀的少女黛西,一路沿著這幅有著古舊陳腐文化觀念的地志空間構成的情節地圖走下去,遭遇如同冷酷呆滯如冬天的男主人公溫特伯恩和被歐化的美國同胞寒冬般的侵襲阻撓,因而凋零。這幅明暗對比強烈的整體意象畫面是:代表著前景的黛西光明磊落地在黑暗壓抑、令人窒息的歐洲大陸上追求自由,代表著背景的歐洲地志空間及空間里的人物則陰險冷漠地壓制著個性的自由張揚,這樣作為前景黛西的畫面便凸顯了作者追求自由的人性觀,更突出了其歐美文化尖銳沖突的國際主題。

詹姆斯在這幅畫里借鑒了繪畫中的空間協調概念和層次概念,構建了一條即聯系敘事又使敘事成為可能的敘事空間軌道,使《黛西·米勒》呈現出空間視覺意義上的整體意象與空間并置效果。空間對敘事來說是繪制小說的位置圖,以幫助發現空間怎樣引起故事和情節(蘇珊·費里德曼,2007:209)。“故事就是空間軌跡,敘事結構具有空間句法。”(De Certeau,2011:115)《黛西·米勒》中大部分設置在歐洲的地志空間,不僅僅是一個個客觀的物質實體,而是代表著歐洲人的思想和審美觀念,體現了歐洲的意識形態,有其主體性和異質性,同時還具有文化意義上的封閉性和排斥性。“一些對城市內部空間的設計與表現感興趣的建筑理論學家、人文地理學家及文學批評家認為人類建造的空間是人體的延伸。”(Hsu,2010:58)如果外人闖入一個陌生的環境或空間,就意味著“走出自我空間,進入他者空間”(Westphal 2004:72-73),意味著越界,“越界造成了多重時間性(polychronie)和多重空間性(polytopie)”,“因為任何越界行為都會增加空間的異質性和混雜性”(張薔,2020:63,64)。因此,要么改變自己適應環境,要么保持原來的信仰逃離這個環境。

詹姆斯還運用作為背景的地志空間文化色彩的相似度和濃重度帶動敘事空間運動,使得地理文化因子(即不同地域的本土氣質)相互碰撞,構成了推動敘事進程、產生事件的動力源泉,起到推動敘事進程的作用,使《黛西·米勒》展示出明顯的空間透視效果:前景與背景的層次感,明暗色調對比的分離感,整體色彩的協調感以及漸變的運動感等。其中,這些地志空間為黑色背景,通過色彩和亮度,即白與黑、明與暗兩種分離手法,讀者的視點首先落在了位于前景中顏色鮮亮的黛西身上,然后在地志空間的明亮度及文化相似性的引導下逐步轉向畫中最暗的部分即墳墓。詹姆斯的敘述就如同畫家運用色彩、明亮度、線條方向的相似度來帶動空間運動的透視法一樣,“強調通過變形、分離、重疊等手段加強繪畫的景深及立體的效果”(魯道夫·阿恩海姆,1984:137-142)。因為這幅情節地圖完全就是繪畫意義上的一個視覺式樣,具備了繪畫藝術的透視效果,引導著讀者的欣賞過程。“一個視覺對象的各個組成部分越是在色彩、明亮度、運動速度、空間方向方面相似,它看上去越是統一。”“而眼睛的掃描是由相似性因素引導著。在藝術實踐中,這種掃描路線對于藝術的構圖是十分重要的,它們往往對藝術品的效果發生巨大的影響。”(魯道夫·阿恩海姆,1984:103-110)

由此可見,這幅以地志空間建構的情節地圖把作品中帶有豐富文化因子的多個地志空間在意義上連貫起來,按照一定的時間順序排列成一個場景范式(scenic paradigm),使得故事不僅有縱向情節序列的聯結而且還有橫向的協調聯結,就形成了一個具有序列性和協調性的有機文本紀事結構空間,亦即時空體空間。這個空間的敘事功能在于形成一個總體場景,隱喻繪制出當時歐美文化的異同和沖突、主要人物的活動軌跡和人物關系圖,通過這張圖“創造出新的空間現實”(Cook,2018:70),“揭示了純文字閱讀不容易發現的地理特征、空間關系、地緣政治與文化地理因素”(方英,2020:44),不僅向讀者展現了歐洲各國多樣的地理、社會、文化環境,包括豐富深厚的歷史背景,還反映了詹姆斯根據自己的經歷和感悟在文本中構建的一種現實和審美經驗,從而建構“繪畫”般的情節文本紀事結構空間,使讀者在腦海里勾畫出一幅明暗對比強烈的整體意象畫面,呈現給讀者一朵潔白美麗的鮮花從花園到墳墓的凋零過程,成功地表達了作者歐美文化沖突的國際主題和審美經驗,使故事實現了跟繪畫欣賞類似的空間透視效果。

3 《黛西·米勒》中的意義模式隱喻空間

《黛西·米勒》中還以路徑意象為認知媒介建構了文本意義模式隱喻空間。文本意義模式隱喻空間即意義層空間,此層面關涉小說表層所描述世界的深層空間模式,這個深層模式不僅僅支配著小說故事的展開方式,而且代表著作者對這個世界一種特殊的講述和認知方式,這個層面的空間是一個意義生成系統,它生成的意義并不是單一、固定不變的,而是呈現為某一種隱喻意義上的空間意象結構,譬如可以呈現為某種幾何結構,如輪型結構、線型結構;也可能呈現為某種建筑結構,如哥特式的教堂結構,這些結構實際上是大腦特有的空間視覺記憶藝術,用來保存或為人類時間體驗進行排序的方式(Mitchell,1980:556)。這些空間意象結構的作用在于可以幫助讀者分析小說的主題,敘述者和他所敘述的故事間位置關系以及用于闡釋作品的象征意義(Mitchell 1980:563)。也就是說,這些空間意象所反映的是作者對現實世界的一種認知及體驗,是作者表現現實的方式。

人對自我、對他者的認知永遠是從時空兩方面去界定的。“時間對人類來說是捉摸不定的,人類的大腦是通過空間參數才得以理解及抓住時間的,……人類的認知機制主要是基于空間經驗。……若要理解某一情景,我們自然而然會通過一些意象圖式來建構”(Dannenberg,2008:65,75),人類賴以認知的重要空間圖式中包括路徑圖式和容器圖式(Turner,1992:728),這在《黛西·米勒》中明顯地體現出來。

詹姆斯一直強調小說是作者對生活的一種直接印象,他從小游歷于歐美大陸之間,他的成長和性格發展就如同黛西一樣,是通過空間上的跨界或者穿越“空間容器”實現的,空間的轉換是詹姆斯的切身經歷,也成了詹姆斯成長和認識世界的主要源泉。《黛西·米勒》中的情節地圖即是他這種經歷和認知的反映,敘述的是黛西和溫特伯恩從小說的起點:繁華現代的紐約或曾是加爾文新教派中心的世界名城日內瓦,一路跨界經過風景秀美的瑞士小城沃韋直到具有古老文明、文化底蘊深厚的羅馬,不斷接觸異質文化價值觀念,彼此研究,認清自我,也認識了他者。

從深層來看,這實際上傳達的是一種路徑意象,即從繁花似錦的旅館花園到象征著死亡的羅馬競技場邂逅直至墳墓的終結,代表著空間位移的結束。作品中其他的一些細節也為讀者呈現了路徑意象,如故事所涉及的季節轉換——從鮮花盛開、生機勃勃的夏天到無色彩、冷酷嚴寒的冬天再到春寒料峭的早春;時間的轉換——從清晨到晚上、晚上到晚上再到早上,等等。如小說開篇講述的,“那是一個美麗的夏日早晨”(4),黛西與溫特伯恩相遇,到晚上在花園再次相遇,讀者會發現兩人在花園兩次相遇對彼此的印象都很美好、印象很深刻,作者把花園作為地志空間的特殊功能顯現出來,在象征自然、純凈花園這一美好背景的襯托下,溫特伯恩對黛西的印象也是美好的。隨后,他們的接觸跨出了沃韋三冠大酒店美麗的花園來到了夏蘭古堡,這里的空間色調變暗,象征著男女主人公心理的色調也逐漸變暗,他們對彼此的美好印象隨之有所削減,溫特伯恩開始覺得她可能是“一個很平常的女孩”(34),而黛西則發現他很嚴肅很古板,言語里有所苛責。隨后,在一月底那個風刀霜劍、寒意肅殺、寒氣逼人的冬季,歷史氛圍極其厚重的羅馬,故事情節的色調也隨之暗淡,這種色調同時也映照著男女主人公的心理變化。在一個早春夜晚11點左右,兩位主人公在籠罩著死亡氣息、象征著“結束”(71)的羅馬競技場不期而遇,黛西不再對溫特伯恩抱有幻想,她感到“他看著我們就像獅子或老虎看著那些基督徒殉道者一樣”(102),而溫特伯恩也感到了一種釋然(relief)。總之,無論是從花園到墳墓,從熱情似火百花盛開的夏天到寒氣透骨、沉重凝冷、萬物生發的早春,從陽光燦爛的清晨到月光昏暗的晚上,作家在小說中設置了種種的路徑意象。

路徑意象是隱藏在國際主題小說背后的本質概念。國際小說的基本特征是,“小說中的某一人物往往出生于某一特定環境,通常按照該環境特有的習俗觀念行事”,“否則從某個角度上講會毀滅自己。國際主題小說就是一個實驗室,為小說家研究有機體行為提供了一個特殊的媒介,只有在這個意義上講,國際小說成了一種用于揭示人物性格的手段”(Cargill,1978:433)。在《黛西·米勒》中,作者通過路徑意象,即地志空間環境的轉換,試驗了異質環境中黛西的反應與行為的種種可能性,表明了環境對黛西的性格及行為的影響甚至起決定作用,考察的是人與社會的關系問題,喻指人性成長之旅;同時通過路徑意象“引入了空間實物,詹姆斯的小說世界就可以記錄并保存特定時空內的意象,這是詹姆斯小說作為文化語篇的特征,目的主要是要強調其作品與物質世界的聯系”(Nadel,1995:107)。“盡管詹姆斯企圖通過美學的方式固定或抓住那無法計算的空闊(immensity),但明顯詹姆斯很擔憂這種擴張性、由經濟關系產生的新興空間、交際性及他者性。雖然他很多的故事情節都設在內部空間,但情節的展開往往是在內部空間和影響情節更大空間的接觸處(the sites of contact)進行的。”(Hsu,2010: 92)

作者通過路徑意象即地志空間環境的轉換在《黛西·米勒》中建構了文本意義隱喻空間,這種隱喻空間對應著作者意識深處的認知模式,作者將路徑位移意象巧妙地設置在了歐洲大陸——美國文化的母地,凸顯了一種“他者”(Otherness)及“排擠”(displacement)的心理感受,擴大了個人身份認同危機的典型環境,打通了內部(domesitic)和外部(foreign)空間或私人和公共空間。黛西走出美國來到歐洲,自我意識深處被壓抑的部分投射到了一個不熟悉的空間,象征著自我的內心爭斗,通過接觸和越界來不斷尋找一種平衡的心理身份。如果我們把黛西比作一個內部空間,那么小說路徑意象則以美學的形式形象地刻畫了內部空間與外部空間接觸和碰撞,帶動了時間和空間的移動,推動了情節的發展,使之成為一個意義生成空間系統,在讀者的腦海中形成了成長路徑的視覺意象。路徑意象盡頭的新教公墓是詹姆斯內心浪漫主義情愫之所托,路徑意象是詹姆斯通過擴大空間表現小說人物自我身份認同的一種美學上的表現形式,是使讀者積極主動地參與到作者建構的經驗現實中去、體驗作者的經歷與感受、與作者審美體驗進行互動的媒介,從而達到作品信息表層與深層的傳達以及文本主題意義建構之目的。

4 結語

本文從文本描述空間、文本表現空間以及文本意義隱喻空間三個方面,對詹姆斯《黛西·米勒》的空間敘事形式進行探討,研究發現,詹姆斯采用地志空間畫意書寫的手法,制造了各種場景效果,激發讀者進行視覺思維,通過圖畫式的閱讀體驗輔助讀者理解人物性格、理解人物與周圍環境的關系問題;詹姆斯把帶有豐富文化因子和不同文化色彩的地志空間在意義上連貫起來作為背景,借鑒繪畫中的明暗和層次概念建構情節文本紀事結構空間,使故事實現了繪畫般的空間透視效果,給讀者一種類似于欣賞繪畫時的視覺掃描路線效果,使讀者頭腦中的故事變成了一幅流動的、具有透視效果的社會畫面、人生百態圖;作者通過地點位移構成的情節地圖呈現出路徑意象,喻指人性成長之旅,也代表了作者的審美認知經驗。亨利·詹姆斯以地志空間為媒介、以地志空間文化因子為動因、以路徑意象為認知手段,驅動情節架構設計,并結合繪畫中的協調、運動、層次及色調等概念,在《黛西·米勒》中創新性地構建了紀事結構空間和意義模式隱喻空間敘事形式,讓被傳統觀念視為時間藝術、以文字為媒介的小說體現出與繪畫類似的空間視覺效果,使讀者在大腦中召喚出整體并置、透視、場景化等視覺效果,體現了詹姆斯的前瞻性和創新性。