低分子肝素聯合阿司匹林、氯吡格雷治療不穩定型心絞痛患者的臨床療效分析

時念龍

不穩定型心絞痛是介于勞累性穩定型心絞痛與急性心肌梗死和猝死之間的臨床表現,以初發、靜息狀態下心絞痛為典型特征,加之其疼痛呈進行性加重,在休息或夜間出現的心絞痛會延長心絞痛持續時間,若未及時治療可進展為急性心肌梗死,危及患者生命[1]。臨床認為,不穩定型心絞痛繼發于冠脈阻塞的急性加重,后者是由于粥樣瘤表面的纖維斑塊破裂,結果出現血小板粘附引起的。不穩定型心絞痛以心絞痛、胸悶、頭痛等為臨床癥狀,在發病后即刻展開治療可降低心肌梗死、猝死幾率。目前治療不穩定型心絞痛的藥物包括低分子肝素、阿司匹林、氯吡格雷等,但尚未明確此類藥物對控制心絞痛再發次數、遠期療效的影響,為明確不同藥物治療價值,本文選擇2019 年 4 月~2020 年9 月收治的不穩定型心絞痛患者110 例進行研究,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年4 月~2020 年9 月收治的110 例不穩定型心絞痛患者,按1∶1 比例分為對照組和觀察組,每組55 例。觀察組中男29 例,女26 例;平均年齡(56.25±8.21)歲;低危18 例、中危19 例、高危18 例。對照組中男30 例,女25 例;平均年齡(56.31±8.14)歲;低危20 例、中危18 例、高危17 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者入院確診后絕對臥床休息,給予其吸氧、鎮靜、改善心肌供血、降低心肌耗氧量等常規治療,并根據其具體情況選擇鈣離子拮抗劑、β 受體阻滯劑、他汀類藥物進行治療。

對照組在常規治療基礎上給予低分子肝素、阿司匹林治療,皮下注射5000 U 低分子肝素鈣(深圳賽保爾生物藥業有限公司,國藥準字H20052319),2 次/d,持續治療1 周;并指導患者口服阿司匹林腸溶片(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20130078)100 mg/次,1 次/d,持續治療1 周。

觀察組在對照組基礎上給予氯吡格雷[賽諾菲(杭州)制藥有限公司,國藥準字J20180029]治療,在患者接受治療前72 h,給予其300 mg 氯吡格雷,待72 h 后藥物劑量改為氯吡格雷75 mg、阿司匹林100 mg,1 次/d[2]。

醫師經心電圖等相關檢查確診后需做好健康教育工作,叮囑其在心絞痛發作期就地停止活動,若病情較為嚴重可選擇半臥位,并以2 L/min 流量進行吸氧;指導其進食清淡、易消化、高維生素、優質蛋白食物,飲食需保持少量多餐、七分飽的飲食原則,在治療中出現異常及時進行醫患溝通。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組臨床療效、臨床指標、不良反應發生情況。①根據心絞痛癥狀判定臨床療效,判定標準:顯效:心絞痛等癥狀消失;有效:發作次數減少且心絞痛持續時間縮短;無效:未達到上述標準[3]。總有效率=顯效率+有效率。②臨床指標包括血小板計數、SV、LVEDD、CO、LVEF、心絞痛發作次數、心絞痛持續時間、住院次數。③不良反應包括異常出血、心絞痛復發、ST 段改變等。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

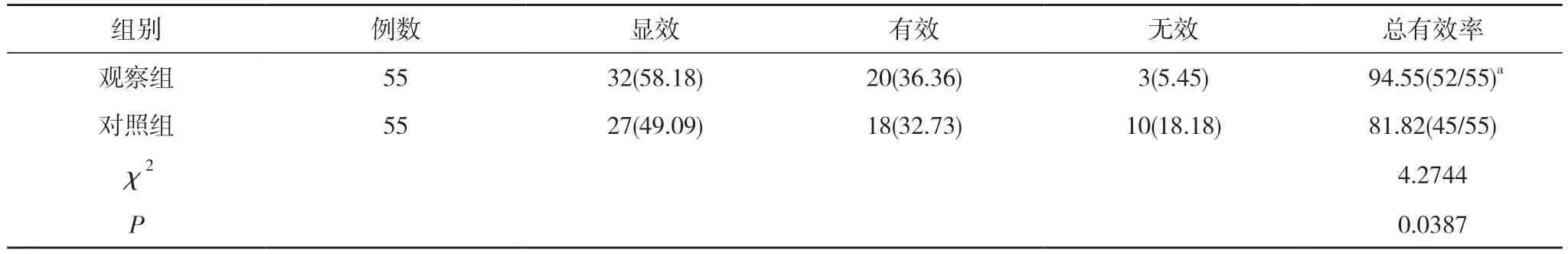

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組患者的總有效率為94.55%,高于對照組的81.82%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n(%),%]

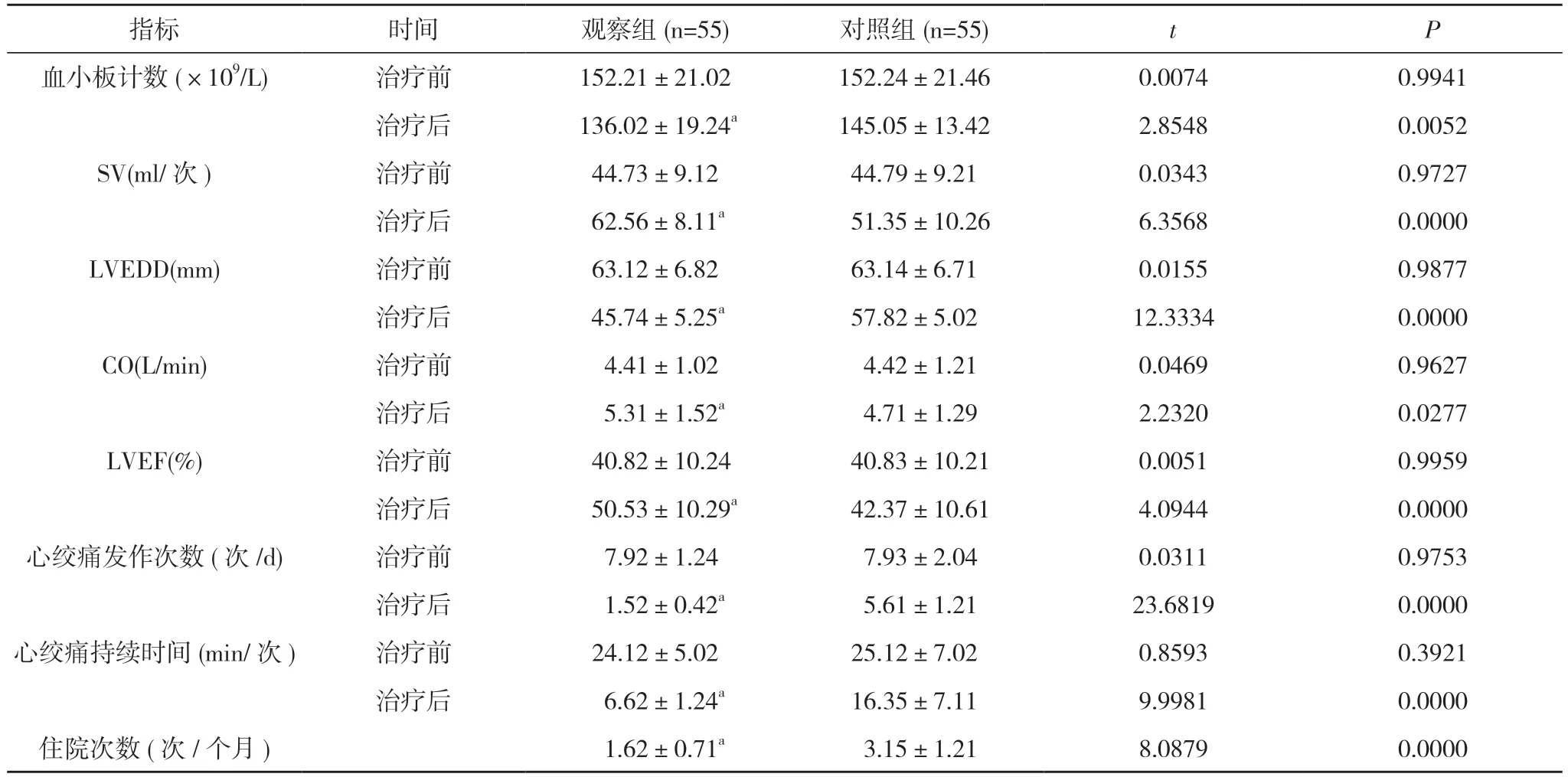

2.2 兩組臨床指標比較 治療前,兩組血小板計數、SV、LVEDD、CO、LVEF、心絞痛發作次數、心絞痛持續時間對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組SV、CO、LVEF 均高于對照組,血小板計數、LVEDD、心絞痛發作次數均低于對照組,心絞痛持續時間短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者的住院次數少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床指標比較(±s)

表2 兩組臨床指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

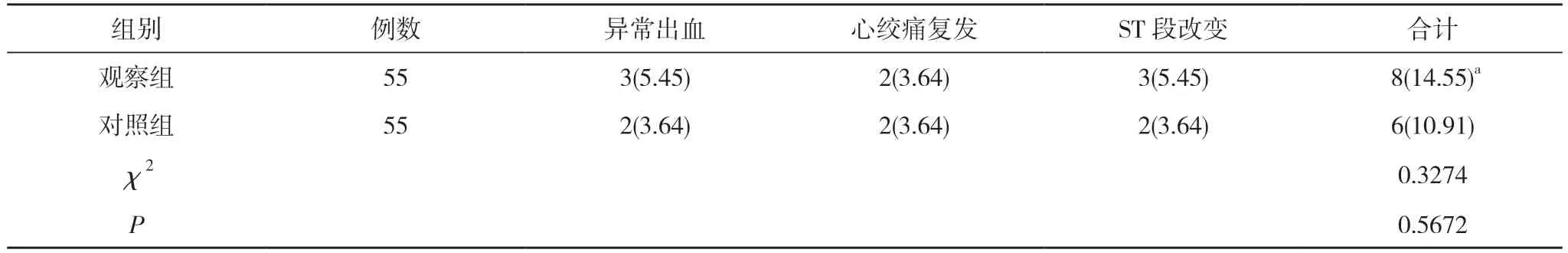

2.3 兩組不良反應發生情況比較 觀察組患者的不良反應發生率14.55%與對照組的10.91%比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

不穩定型心絞痛的病因及發病機制呈多樣性,是炎癥、血管壁張力、斑塊構成改變等因素作用,導致斑塊穩定性下降,出現破裂、潰爛、出血等情況,最終形成血栓及血管痙攣,導致冠脈血流中斷或減少。不穩定型心絞痛的發生主要取決于冠脈硬化斑塊的穩定程度,并非是傳統觀念上的斑塊大小、冠脈腔狹窄程度[4-7]。作為急性冠脈綜合征中常見類型,不穩定型心絞痛是介于穩定型心絞痛與心肌梗死之間的綜合征,若未及時治療可進展為急性心肌梗死,危及患者生命[8-10]。

低分子肝素、阿司匹林、氯吡格雷等均為治療不穩定型心絞痛的常見藥物,但不同作用原理、臨床療效不同。為明確各方案治療價值,本文選擇110 例患者進行對比研究結果顯示:觀察組患者的總有效率為94.55%,高于對照組的81.82%,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者的不良反應發生率14.55%與對照組的10.91%比較差異無統計學意義(P>0.05)。由此證實低分子肝素+阿司匹林+氯吡格雷在不穩定型心絞痛治療中安全性、有效性更高,分析原因:①心 絞痛分為穩定型、不穩定型兩類,若未及時展開治療穩定型心絞痛會進展為不穩定型心絞痛,而該病作為急性冠脈綜合征具有發病急、病情進展快、死亡率高等特點,基于其病理基礎是血小板活化聚集形成血栓,導致心肌血流灌注障礙,因此治療需以抗凝、抗血小板聚集為治療原則[11-13];②國內認為抗血小板聚集與抗凝劑聯合可防止或減少病變部位血栓的形成,而阿司匹林作為抑制血小板聚集類藥物,口服后通過使血小板內環氧化酶的活性部位乙酰化,可導致環氧化酶失活,達到抑制血栓烷A2(TXA2)生成的目的,而血栓素A2屬于血小板聚集強誘導劑,對血小板抑制作用是持久、不可逆的,一次用藥抑制作用可持續7 d 作用,但單一使用該藥無法完全抑制血小板聚集[14-16];③氯 吡格雷作為近年新合成的不可逆二磷酸腺苷(ADP)受體拮抗劑,通過抑制ADP 與血小板受體結合可防止ADP 介導的GPⅡb/Ⅲa 受體活化,繼而與纖維蛋白原結合,達到抑制血小板的目的,且該藥物較阿司匹林抑制作用強、機體耐受性更好、副作用更低,因此可作為治療不穩定型心絞痛的藥物[17-19];④低分子肝素藥物使用后主要作用于血漿活化的Ⅹ因子,且滅活作用為普通肝素的2~4 倍,因其阻斷Ⅹ因子較阻斷凝血酶在抗血栓方面效果更強,亦可降低使用過程中異常出血等不良反應,因此將其應用在臨床抗血栓治療中,將其與氯吡格雷、阿司匹林聯合可從不同方位入手,發揮抗血栓作用[20]。

經對比,治療后,觀察組SV、CO、LVEF 均高于對照組,血小板計數、LVEDD、心絞痛發作次數均低于對照組,心絞痛持續時間短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者的住院次數(1.62± 0.71)次/個月少于對照組的(3.15±1.21)次/個月,差異具有統計學意義(P<0.05)。由此證實低分子肝素+阿司匹林+氯吡格雷可改善不穩定型心絞痛患者心功能,亦可降低血小板計數,避免血液處于高凝狀態影響疾病控制效果及預后效果,分析:將三種藥物聯合低分子肝素通過降解可產生低分子肝素鈣,發揮抑制血小板激活劑的目的,既可減少血小板表面糖蛋白受體,亦可降低血小板計數,將其與阿司匹林、氯吡格雷聯合可從多種途徑入手,緩解心肌缺血癥狀,長期低劑量使用不僅可降低心肌梗死、猝死發生率,亦可減少住院次數,確保用藥安全性,在改善心肌細胞能量代謝同時,防止血栓的形成,繼而提高預后效果[21,22]。

綜上所述,低分子肝素藥物+阿司匹林+氯吡格雷在改善不穩定型心絞痛患者心功能中發揮重要作用,亦可縮短臨床癥狀發作時間,減少其心絞痛發作次數,值得借鑒。