西藏自治區農村人口基礎條件研究

白瑪拉姆

(西北民族大學管理學院,甘肅 蘭州 730030)

0 引言

2021年,我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利。但受自然條件限制及自身發展背景等的影響,當前西藏自治區(以下簡稱西藏)很多農牧區依然存在發展不平衡不充分的問題,部分脫貧人口存在返貧風險。要想解決這一問題,并促進西藏農村或農牧業進一步繁榮發展、農牧民生活更加富裕,需要加快推進鄉村振興戰略的實施。

鄉村振興戰略是黨的十九大提出的一項重大戰略,目的是在解決好“三農”問題的基礎上,實現農村農業更加繁榮、農民更加富裕。實現鄉村振興戰略目標的基礎條件之一是人口。因此,探索和分析西藏農村(牧區)人口發展歷程、特征和趨勢,對認識經濟欠發達地區的農村演變規律,加快農業農村現代化具有積極意義,同時對推進以“神圣領土守護者,幸福家園建設者”為主題的西藏鄉村振興戰略規劃具有重要的現實意義。

1 文獻回顧與評述

1.1 我國農村人口相關研究

穆光宗[1]從社會學角度分析了“溫江村現象”,研究指出農村人口存在的兩個危機導致農村人口貧困化、負劣化和稀疏化。賀雪峰[2]研究指出我國中西部鄉村存在3種異質性農戶的情況,其中占比最大的是青年勞動力進城、老年人留守務農的農戶家庭;這類家庭中青年勞動力外流,使得留守的農村人口出現老齡化趨勢,而實施鄉村振興戰略有利于解決當前我國農村人口老齡化、經濟欠發達等問題。蔡昉[3]研究指出當前我國農村大量剩余勞動力向城鎮地區轉移,農村人口老齡化問題逐漸凸顯,對農業經濟發展造成了深刻的影響,不利于“三農”問題的解決。趙周華[4]通過綜合分析我國鄉村振興戰略背景下農村人口規模、人口老齡化、農村剩余勞動力與農業從業人口關系等,提出我國經濟發展水平與人口老齡化演變規律相反,即中國城鄉倒置。茆長寶[5]研究指出我國農村人口出現城市化和逆城市化的問題,并分析其成因。李瀾等[6]研究指出我國農業勞動力老齡化問題日趨嚴峻,只有通過發展農業產業化經營、發展農民合作經濟組織、積極推進土地經營制度創新,才能應對農業勞動力老齡化所引發的一系列問題,為我國農業農村現代化建設掃清障礙。

1.2 西藏農村人口相關研究

早在20年前,已有研究對西藏的人口和耕地狀況進行探討,指出西藏農村勞動力開始過剩,勞動力向城鎮轉移已成為必然[7]。格桑卓瑪[8]研究指出西藏城鄉發展差距吸引了較多農村勞動力進入城鎮。西藏一直以來經濟發展較慢,尤其是農民教育觀念存在一定偏差,農村人口整體素質不高,這是造成西藏農牧民收入不高的重要因素[9]。隨著改革開放的持續深入,在國家一系列扶持政策的帶動下,西藏社會經濟發展取得了較大進步,交通條件得到改善,商貿旅游發展迅速,部分農村青年外出打拼、進城安家,使得城市人口所占比例相對增加,農村人口占總人口的比重呈下降趨勢。面對這種情況,控制流入城市的農村人口規模對城市和農村的健康發展都至關重要[10]。李園[11]研究指出改善西藏農村農業落后面貌、縮小城鄉差距的關鍵在于人才的合理配置。因此,分析近20 a來西藏農村人口規模、素質結構、空間分布等變動情況,了解并掌握西藏農村人口發展趨勢,有益于實現鄉村振興戰略目標。

綜上所述,已有的相關研究重點探討并分析農村人口老齡化、農村剩余勞動力轉移等問題,對我國農村人口變動的研究已相當深入,但是以西藏為具體的研究對象,從鄉村振興的角度研究其農村人口變化方面的文章較為欠缺。因此,筆者利用歷年相關統計資料,分析2000—2020年西藏農村人口規模、年齡結構、空間分布等情況。這對了解西藏的農村人口演變規律、加快農業農村現代化發展具有積極意義。

2 2000—2020年西藏農村人口規模變化

2.1 農村人口規模變化歷程

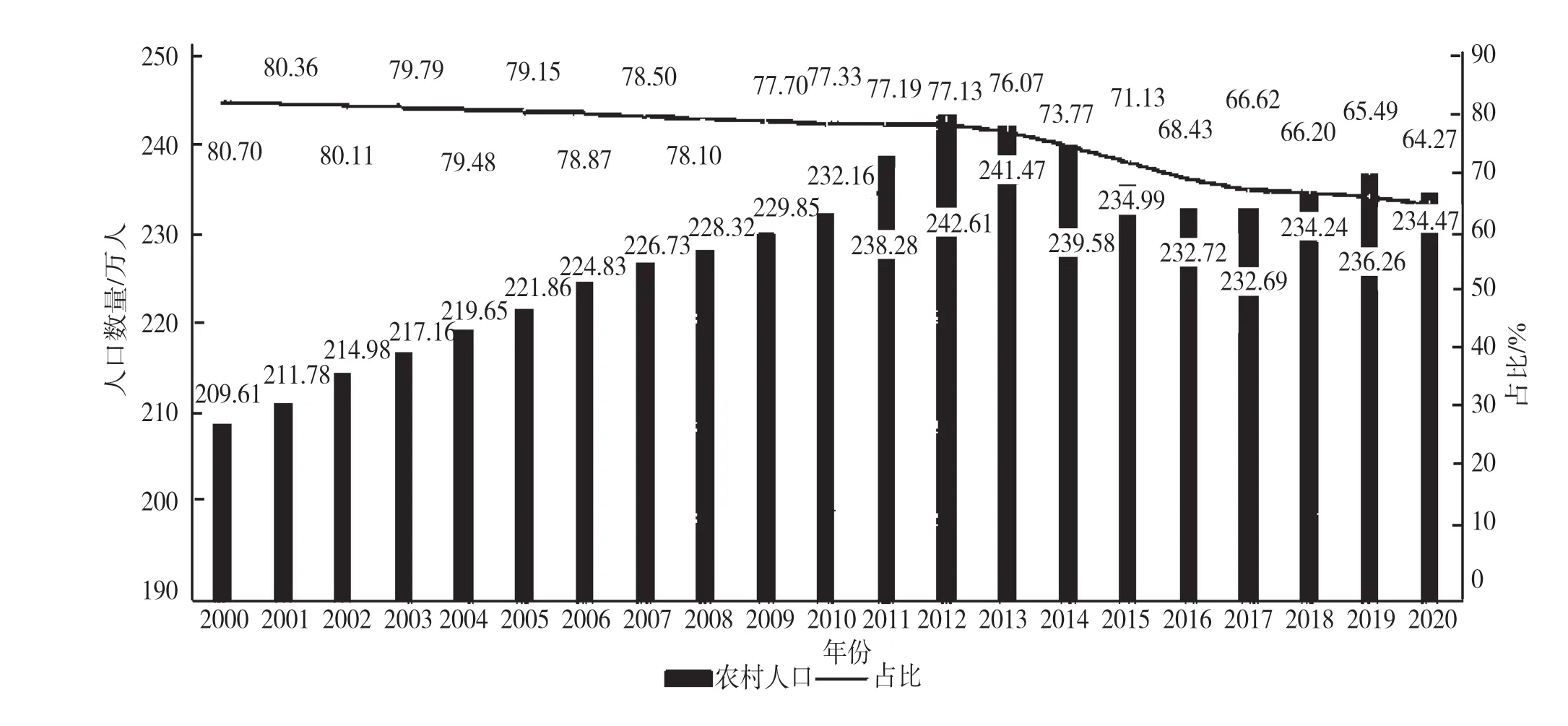

21世紀以來,西藏農村人口數量經歷了先增長后下降的趨勢,總體上呈倒“U”形(見圖1)。21世紀初,西藏農村人口約為209.61萬人。之后隨著經濟社會的發展,西藏經濟總量實現質的飛躍,農牧民的生活水平逐漸提高,2007年西藏農村人口增長為226.73萬人。在此之后,青藏鐵路的開通給西藏經濟發展帶來了強大的動力,西藏農村生產力和農民生活發生了極大變化,尤其是西藏農村醫療衛生事業成就顯著,2012年西藏農村人口達到峰值242.61萬人。后經過多年發展,農村人口流向城市,農村婦女生育水平下降,2017年西藏農村人口下降為232.69萬人;2018—2019年西藏農村人口又有所增長,但是增長幅度不大;2020年,西藏農村人口規模下降為234.47萬人。西藏自治區綜合發展研究院院長表示,西藏農村人口結構仍處于“金字塔”型,這樣的結構是可持續的[12]。

圖1 2000—2020年西藏農村人口變化情況

從西藏農村人口占總人口的比重來看,西藏農村人口占比持續下降。21世紀初,西藏農村人口所占比例較大,約為80.7%。隨著經濟社會的發展,西藏農村人口所占比例開始下降,下降速度相對穩定,2012年時下降為77.13%。隨著西藏城鎮化快速推進,農村勞動力不斷進入城鎮,導致農村人口所占比例持續下降,2020年西藏農村人口所占比例下降為64.27%。

2.2 農村家庭規模變化

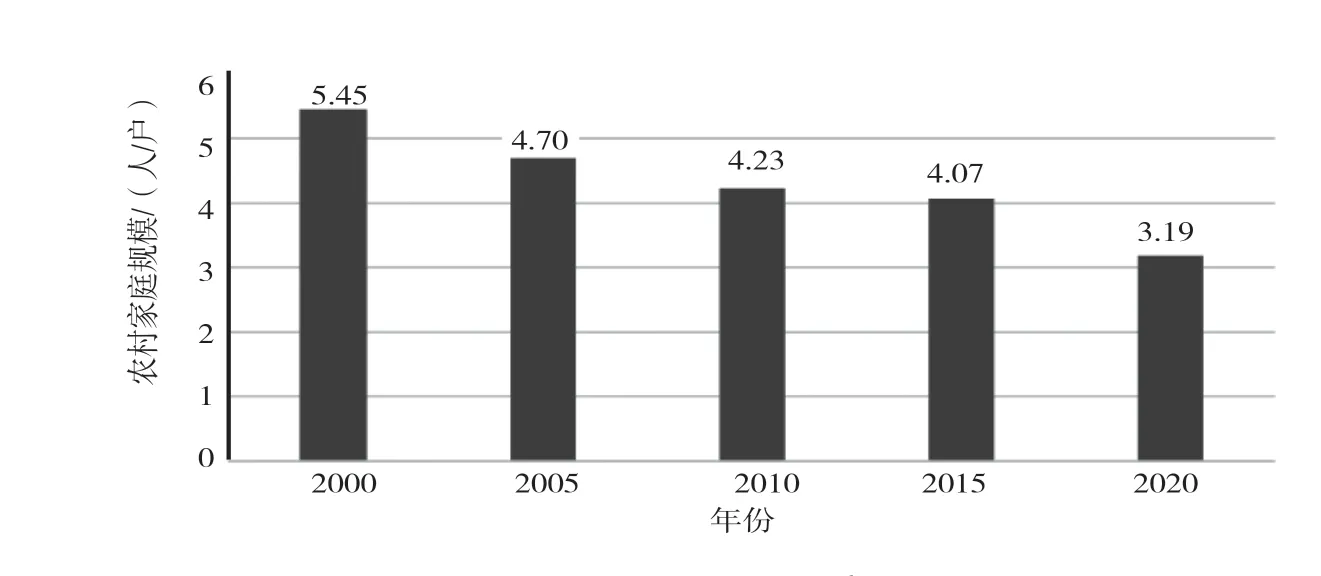

家庭規模指的是家庭成員數量的多少和家庭關系的復雜程度。隨著西藏經濟結構不斷優化,城鎮化快速發展,農村人口生育水平下降和人口遷移,西藏農村家庭規模持續縮小(見圖2)。21世紀初,西藏農村家庭規模大的居多,農村家庭規模為5.45人/戶。2010年西藏農村家庭規模下降為4.23人/戶,2020年農村家庭規模下降為3.19人/戶。

圖2 2000—2020年西藏農村家庭規模變化情況

3 2000—2020年西藏農村人口年齡結構變化

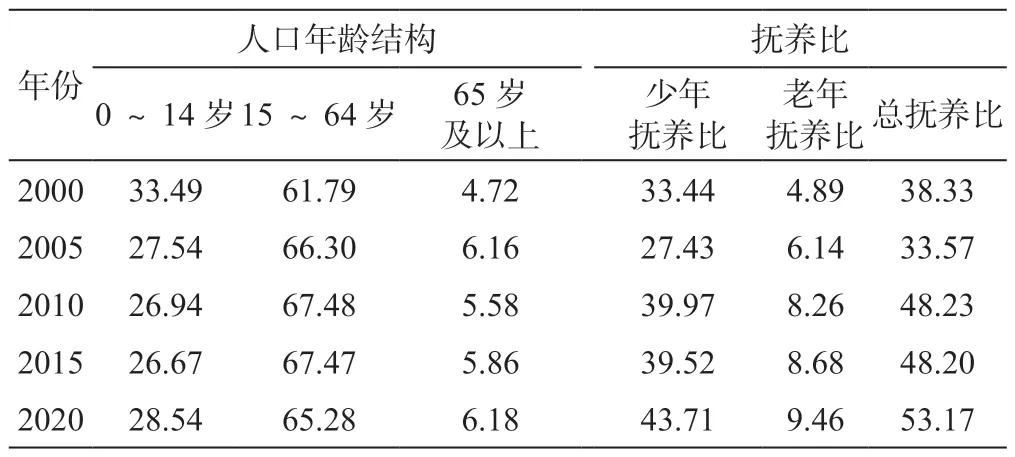

21世紀初,西藏0~14歲農村人口占比33.49%,為全國最高;65歲及以上的農村人口占比4.72%,全國最低。當時西藏農村人口年齡結構屬于典型的少兒型。隨著二十世紀六七十年代的出生人口步入成年,西藏農村人口生育水平下降,0~14歲少兒人口占比也持續下降(見表1),2020年降到28.54%,但仍然屬于青年型結構。2000—2020 年,西藏15~64歲農村人口占比經歷了先增加后下降的過程。2000—2010 年,西藏15 ~ 64 歲農村人口占比不斷提高,從61.79% 提高到67.48%。2010年之后,西藏15 ~ 64歲農村人口占比開始下降,2020年下降為65.28%。總體來看,西藏是我國唯一尚未進入老齡化社會的省份;當其他兄弟省份因農村人口步入老齡化而面臨各種壓力時,西藏仍處于具有活力狀態,這為其實現鄉村振興目標提供了良好的基礎。

表1 西藏農村人口年齡結構和撫養變化 %

從撫養比變動情況來看,2000年西藏農村總撫養比為38.33%,其中少年撫養比為33.44%,老年撫養比為4.89%,很明顯少年撫養比占主導地位;2005年,西藏農村總撫養比下降至33.57%;此后,西藏農村總撫養比持續增長,2020年總撫養比為53.17%。西藏農村人口總撫養比持續升高,這意味著每名勞動年齡人口負擔較多非勞動年齡人口。

4 2000—2020年西藏農村人口素質變化狀況

4.1 農村人口受教育狀況

教育是西藏經濟社會、科技文化等全面發展最重要的基礎。西藏教育發展的基礎和關鍵點在農牧區,難點和薄弱點也在農牧區。

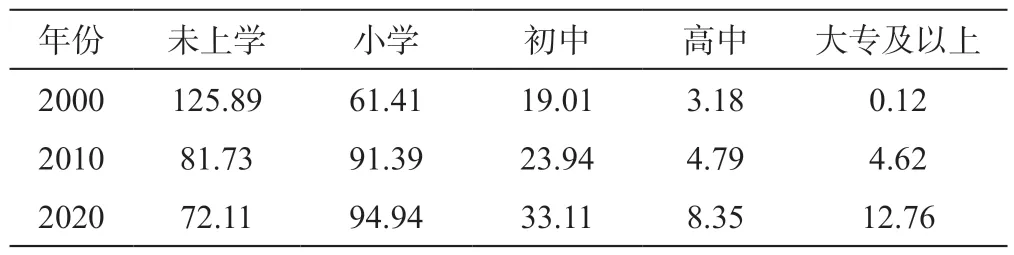

如表2所示,2000年,西藏有125.89萬人未上過學,只有0.12萬人擁有大專及以上學歷。20 a來,黨和政府一直高度重視發展西藏教育事業,顯著提高了農牧民的受教育水平。2020年,西藏未上過學的農村人口已經下降至72.11萬人,擁有小學、初中、高中、大專及以上學歷的農村人口從20年前的61.41萬、19.01萬、3.18萬、0.12萬人分別上升為94.94萬、33.11萬、8.35萬、12.76萬人。一直以來,黨中央和地方政府非常重視提高西藏人民群眾的文化水平,同時實施了相關扶持政策并撥付了大量的支持資金,因此,西藏農村人口受教育程度逐年提高。

表2 西藏農村人口受教育程度 萬人

西藏是一個以農牧業為主的民族地區,90%的中小學校都在農牧區。經過幾十年的改革發展,2020年西藏人口受教育年限已提高至13.1 a,青壯年文盲比率僅為0.52%。其主要原因是西藏對農牧民子女實施了“三包”政策。總之,西藏農村人口受教育程度逐年提高,為實施鄉村振興戰略提供了人才這一基礎條件。但是,目前西藏的高學歷農村人才相對較少,未來還需要繼續努力培養有文化、懂技術的優秀人才。

4.2 農村人口健康狀況

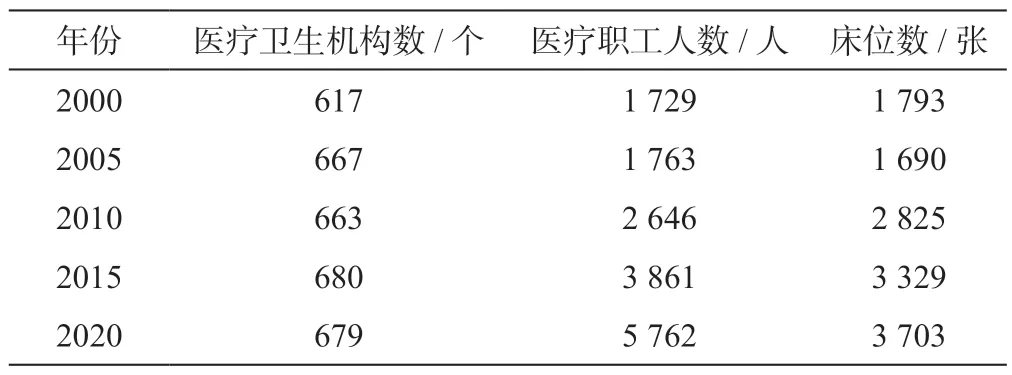

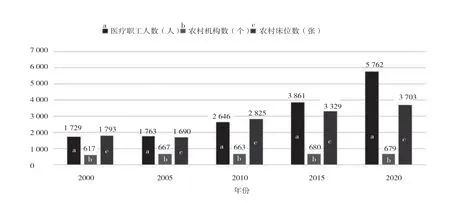

相比其他地區,西藏的醫療衛生狀況較差,農村醫療條件更惡劣,醫療資源嚴重缺乏。黨中央和當地政府都十分重視西藏醫療衛生事業的發展,出臺了一系列扶持醫療衛生事業發展的政策,強調要把醫療衛生工作重點放到農村,確保農村醫療資源充足等。2020年,西藏農村醫療衛生機構、醫療職工人員、床位數分別由2000年的617個、1 729人、1 793張上升至679個、5 762人、3 703張(見表3)。隨著農村扶持開發工作的推進,西藏從病無所醫到病有良醫,在醫療衛生事業方面取得了巨大成就,西藏各族農牧民基本實現了“不離土、不離鄉就能看病就醫”的愿望。西藏農村人口健康素質的明顯提高,將為鄉村振興戰略的實施提供重要的推動作用。

表3 2000—2020年西藏農村醫療衛生機構數、醫療職工人數和床位數

5 2000—2020年西藏農村人口空間分布狀況

5.1 西藏農村人口的空間分布特征

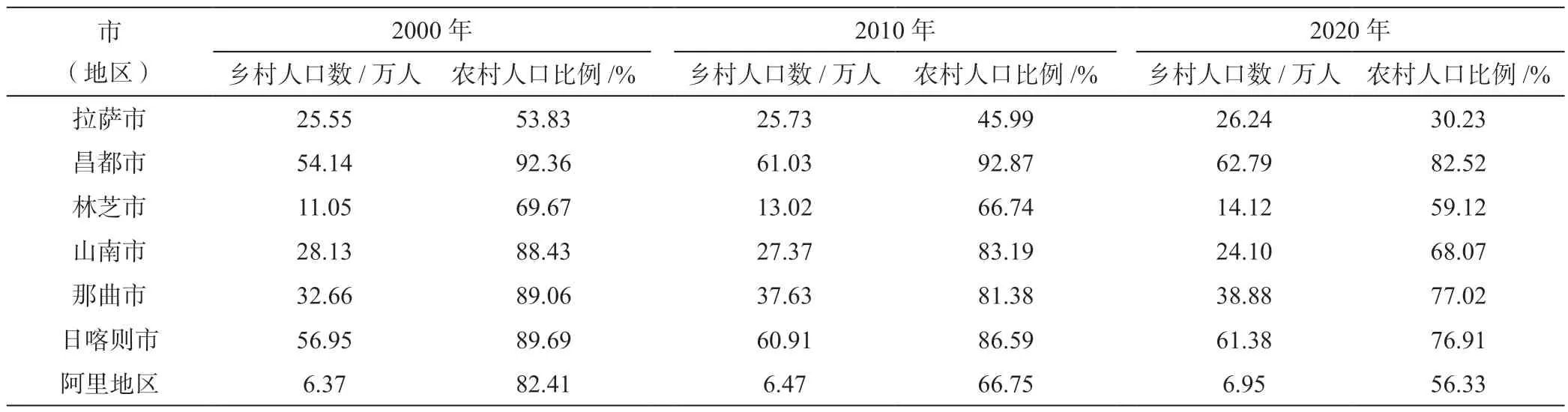

2000年,西藏農村人口較多的市(地區)是日喀則市、昌都市和那曲市,農村人口數分別為56.95萬、54.14萬、32.66萬人;山南市和拉薩市的農村人口規模小于以上地區,分別為28.13萬人和25.55萬人;林芝市和阿里地區農村人口規模分別為11.05萬人和6.37萬人(見表4)。

與2000年相比,2020年西藏農村人口空間分布變化不大。2020年,西藏農村人口較多的市(地區)依然是昌都市、那曲市和日喀則市,其農村人口分別增長了8.65萬、6.22萬、4.43萬人。這也意味著西藏實施鄉村振興戰略的主戰場集中在這些地區。同期林芝市農村人口增長了3.07萬人,拉薩市和阿里地區農村人口分別增長了0.74萬、0.58萬人,山南市農村人口減少了4.03萬人。除了山南市,其他市(地區)的農村人口均有所增長。但總體來看,西藏7個市(地區)農村人口的空間分布幾乎沒有太大的變動(見表4)。

表4 2000年、2010年和2020年西藏各市(地區)農村人口規模及比例

5.2 西藏農村人口比例分布特征

圖3 2000—2020年西藏農村衛生院醫護人員、機構數和床位變化情況

從西藏農村人口比例來看,各市(地區)之間存在較大的差距。2000年,昌都市農村人口比例相當高,為92.36%;日喀則市、那曲市和山南市農村人口比重均在88.00%左右。由此可見,2000年西藏絕大多數人口都分布在農牧區,鄉村人口所占比重遠遠高于城鎮人口。2020年,昌都市農村人口比重依然較高,日喀則市、那曲市和山南市農村人口比重下降至70%左右;林芝市和拉薩市的農村人口比重分別從2000年的69.67%、53.85%下降至59.12%、30.23%,阿里地區農村人口比重也從2000年的82.41%下降至56.33%(見表4)。總體來看,2000—2020年西藏各市(地區)農村人口比例持續下降。

6 結論與建議

通過歷年人口普查、統計年鑒等相關統計數據,分析2000—2020年西藏農村人口變化情況,發現西藏農村人口的基礎條件如下:①西藏農村人口規模變化曲線呈倒“U”形,農村人口所占比例不斷減小,家庭規模持續縮小;②目前西藏尚未進入老齡化社會,但是總撫養比不斷增長;③西藏農村人口整體素質明顯提高,但是西藏農村地區有文化、懂技術的優秀人才仍較少,農村綜合醫療衛生事業較落后,因此,未來仍需要繼續努力提高西藏農村人口整體素質;④西藏農村人口主要分布在昌都市和日喀則市,林芝市和阿里地區農村人口規模較小,昌都市、那曲市、日喀則市農村人口所占比例較大,而拉薩市農村人口所占比例僅為30%,這意味著西藏鄉村振興的主戰場集中在昌都市、那曲市、日喀則市。

綜上所述,西藏實施鄉村振興戰略面臨著農村人口整體素質提高、農村人口尚未步入老齡化社會、鄉村人力資源持續積累等有利因素,同時面臨著農村人口所占比重逐漸減小、家庭規模縮小、各地區之間農村人口規模存在較大差異等不利因素。所以,為了全面推進鄉村振興戰略的實施,加快農業農村現代化發展,西藏需要堅持走城鄉融合發展之路,推動基礎設施向農牧區延伸,加快推進高原特色現代農牧業建設,加大青稞、牛奶、藏藥等產業發展力度,引導資本、技術、人才等要素向農牧區流動,對愿意回鄉開展創新創業的高校畢業生優先給予重點扶持,實現鄉村人才、產業振興,有效消除農村人口規模縮小等不利因素。另外,西藏應將鄉村振興的主要陣地放在昌都市、那曲市和日喀則市等農村人口多、所占比例大、經濟基礎相對落后的地區。