資溪縣古樹資源現狀及保護策略

周資民 鄧 聰 孔 亭

(1.資溪縣林業局,江西 資溪 335300;2.江西馬頭山國家級自然保護區管理局,江西 資溪 335300)

1 資溪縣概況

資溪縣地處江西省東部、武夷山西麓,總體地勢南高北低,由于當地多暴雨,山體大部分呈切削狀。資溪縣東與福建省光澤縣接壤,南與黎川縣毗鄰,西與南城縣交界,北與金溪縣、貴溪市相連。資溪縣生物多樣性豐富,是武夷山脈貫通南北的重要生物通道,植被以常綠闊葉林為主,具有較高的生態地位與研究價值[1]。

2 調查方法與數據處理

筆者根據以往數據、問詢及踏查結果,以鄉鎮為單位,走訪各村,通過外業調查發現并記錄古樹信息。調查工作始于2017年,后續進行了補充調查并于2019年11月結束。按照《古樹名木普查技術規范》(LY/T 2738—2016)[2]等相關規程開展調查,將相關調查數據按照要求登記,詳細填寫樹高、冠幅等實測數據,以及地理位置、古樹生長情況及伴生物種信息,并用Excel及林業相關軟件對數據進行處理。

3 資溪縣古樹資源調查結果與分析

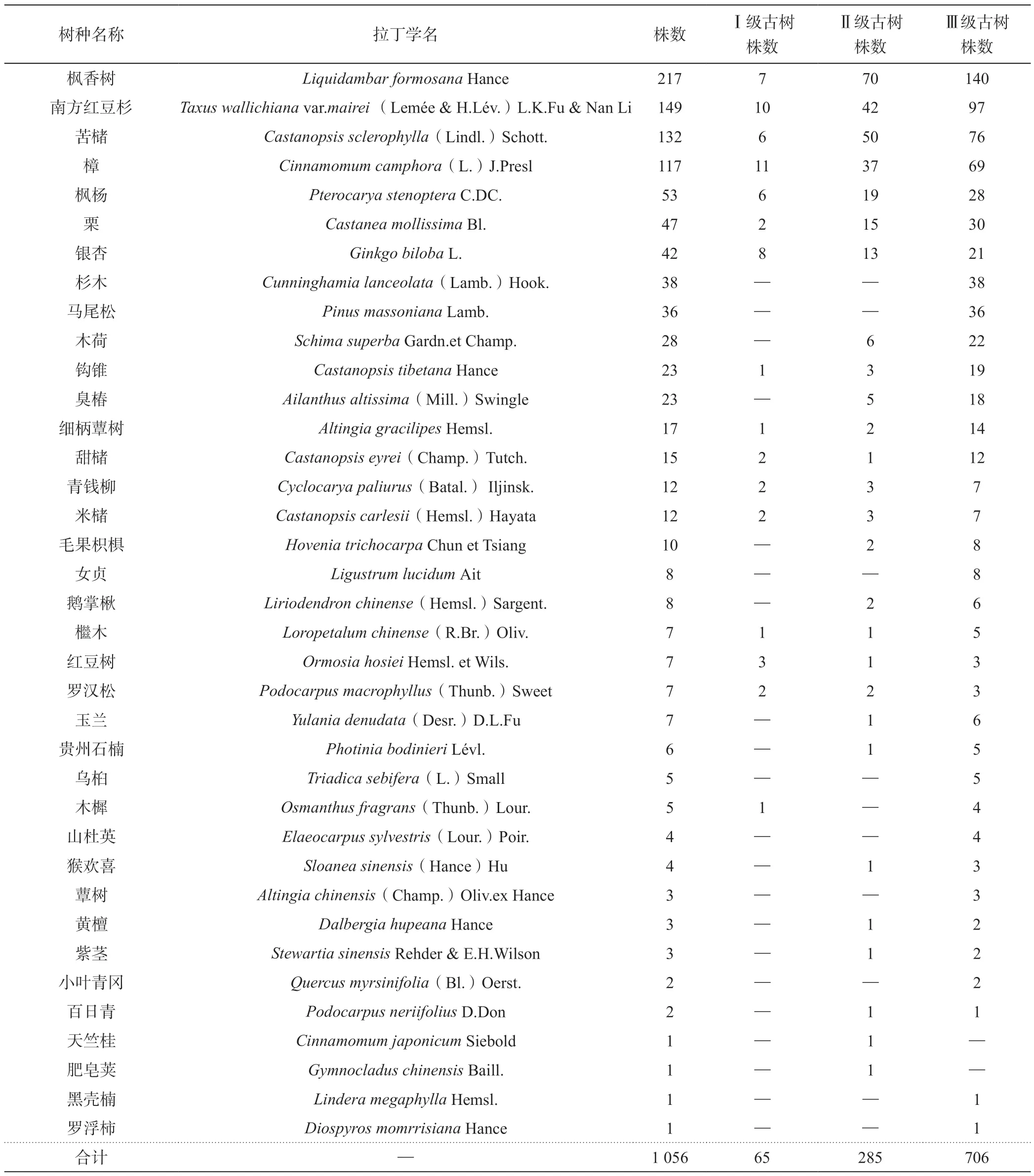

3.1 資溪縣古樹樹種結構和等級

經調查,資溪縣古樹有20科31屬37種,合計1 056株(見表1)。其中,楓香樹數量最多,為217株;天竺桂、肥皂莢、黑殼楠、羅浮柿數量極少,均為1株;國家一級重點保護植物191株(南方紅豆杉149株、銀杏42株),占比18.09%;國家二級重點保護植物25株(鵝掌楸8株、紅豆樹7株、羅漢松7株、百日青2株、天竺桂1株),占比2.37%。

表1 古樹樹種結構和等級概況 株

根據《江西省古樹名木保護條例》[3]相關規定,結合資溪縣古樹資源調查結果,初步判斷當地現存Ⅰ級古樹65株,占比6.15%;Ⅱ級古樹285株,占比26.99%;Ⅲ級古樹706株,占比66.86%。整體來看,資溪縣古樹資源以Ⅲ級古樹居多,種群生長勢呈現良好狀態。

3.2 資溪縣古樹分布與生長情況

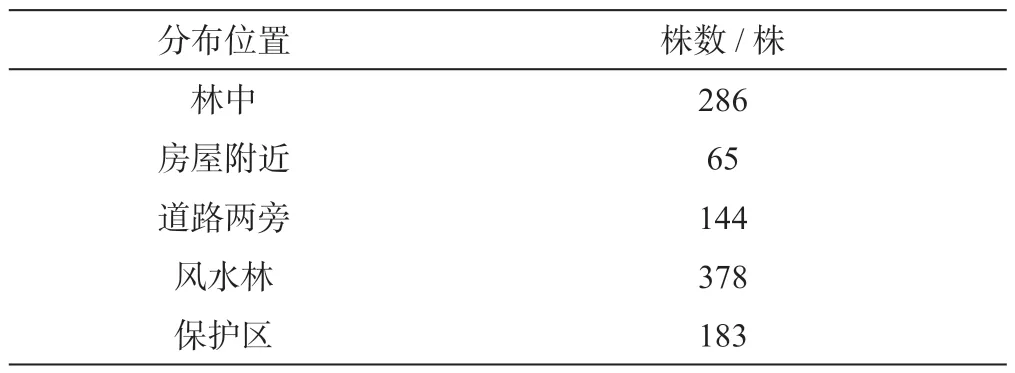

資溪縣古樹以古樹群的片狀分布為主,共計形成大小不一的古樹群52處607株,占比57.48%;另外449株古樹以散生形式分布,占比42.52%。

由表2可知,郊外的林中與風水林為主要的古樹群落分布位置,分別占比27.08%和35.80%;道路兩旁、房屋附近及保護區內古樹主要以散生及單株的形式存在,占比相對較低。其中,銀杏、鵝掌楸及玉蘭為過去引種栽培,當地并無野生種群,主要以風水林的形式分布于保護區外的村落周圍;南方紅豆杉主要以群狀分布于村邊,少數以散生方式生于路邊與溝邊,以嵩市鎮上付村、高阜鎮孔坑村、烏石鎮陳坊村分布較為集中;羅漢松及百日青主要分布于資溪縣林業局、江西馬頭山國家級自然保護區管理局、馬頭山林場等單位庭院;紅豆樹以小群落分布于馬頭山鎮斗垣村與石峽鄉后坑村等地;其余的古樹以散生或群落的形式分布在資溪縣各個鄉鎮。

表2 資溪縣古樹分布位置統計

此外,資溪縣1 056株古樹中,生長及健康狀況良好的古樹有856株,占比81.06%;由于地形改變、人為干擾、病蟲侵害等影響,生長情況堪憂但無死亡及倒伏風險的古樹有163株,占比15.44%;由于樹體傾斜、病蟲害嚴重及自然因素導致生長較差甚至有死亡及倒塌風險的古樹有37株,占比3.50%,該類古樹需要人工干預進行搶救及維護。

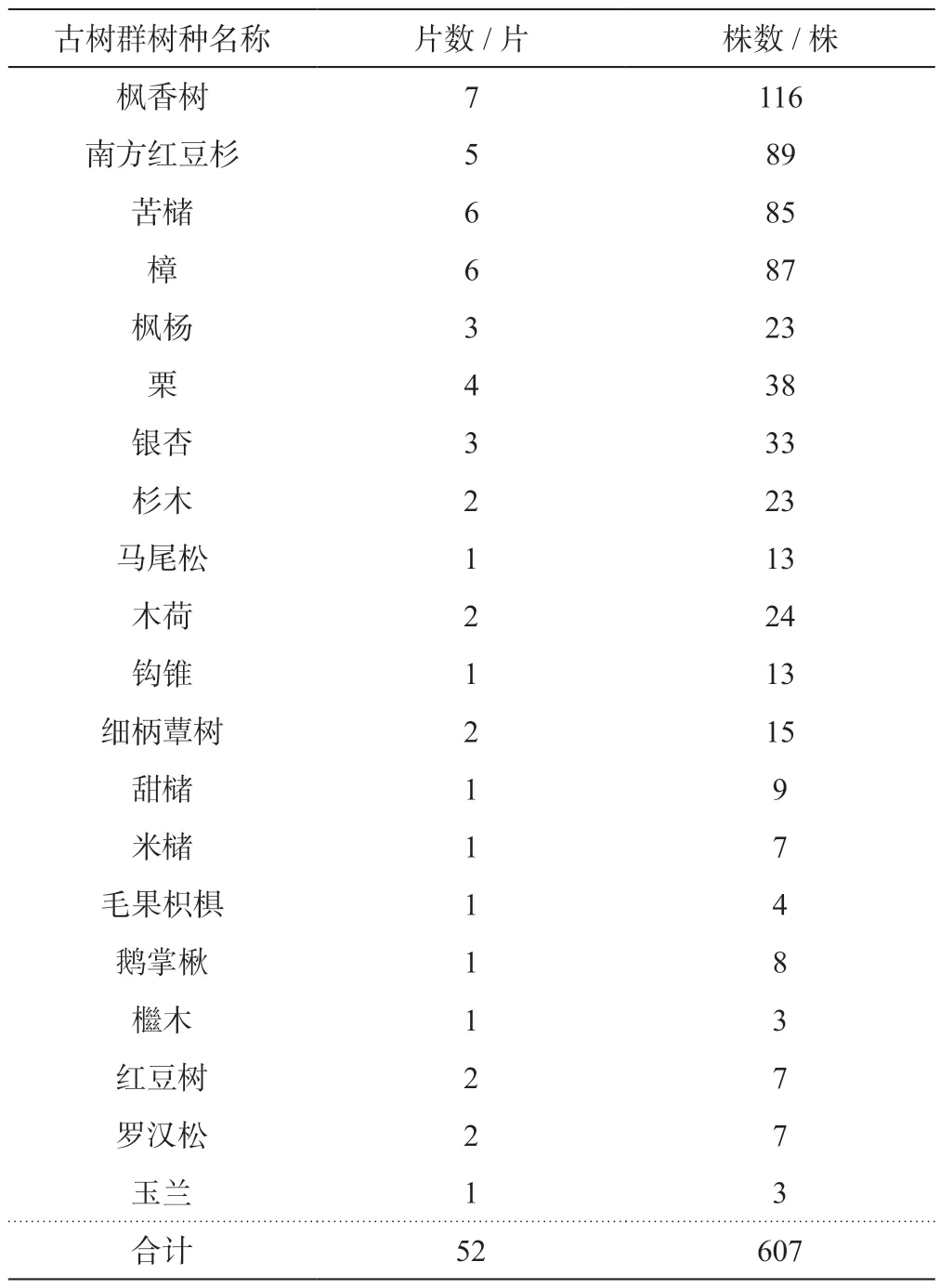

3.3 資溪縣古樹群樹種結構

由表3可知,資溪縣共有52片古樹群,合計607株古樹。其中,楓香樹古樹群數量最多,為7片116株,占古樹總株數的10.98%;南方紅豆杉古樹群數量為5片89株,占古樹總株數的8.43%;樟及苦櫧古樹群數量分別為6片87株、6片85株,分別占古樹總株數的8.24%和8.05%;其余樹種基本為小群落分布或與其他樹種混生成林,難以形成大面積的片狀分布。在資溪縣52片古樹群中,以資溪縣馬頭山的南方紅豆杉群及資溪縣大覺山的馬尾松群較為有名,但由于近年來松材線蟲病的頻繁發生以及當地對成熟松林的過度采伐,馬尾松古樹群內樹齡較大的古樹數量已顯著減少。

表3 資溪縣古樹群樹種結構

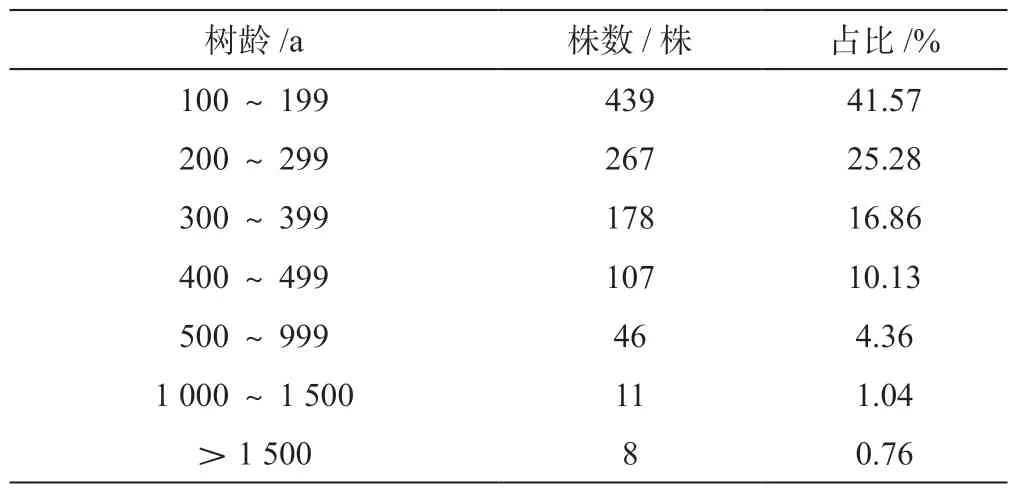

3.4 資溪縣古樹樹齡結構

由表4可知,資溪縣樹齡在100~199 a的古樹數量最多,為439株,占總株數的41.57%。由于自然原因和人為因素,只有極少數千年以上的古樹能保存至今。資溪縣樹齡在1 500 a以上的古樹數量最少,為8株,占總株數的0.76%。雖然目前資溪縣古樹整體呈低齡化態勢,但經過調查,筆者發現資溪縣低齡古樹生長勢較為旺盛且潛力巨大。因此,對新生古樹進行有效保護,并在后續工作中晉升古樹保護等級,將顯著提升資溪縣古樹的存活率。

表4 資溪縣古樹樹齡統計表

4 資溪縣古樹資源現狀和主要特征

4.1 古樹資源現狀

資溪縣古樹共1 056株,其中873株古樹由資溪縣直接參與調查,183株古樹信息由江西馬頭山國家級自然保護區協助調查及提供數據后確定;以楓香樹、南方紅豆杉、苦櫧、樟為主要樹種,共計615株,占古樹總數的58.24%,整體以Ⅲ級古樹居多;調查古樹群52處607株,其中楓香樹古樹群數量最多,主要以風水林的形式分布在村邊或村中,大部分古樹生長及健康狀況良好;樹齡在100~199 a的古樹數量最多,低齡古樹生長勢較為旺盛且潛力巨大,采取良好的保護措施有助于提高古樹的存活率。

4.2 古樹資源主要特征

4.2.1 鄉土樹種占主導地位,種群數量優勢絕對。在調查的37個古樹樹種中,除銀杏、鵝掌楸、玉蘭種群為人工引進栽培以外,其余樹種均為資溪縣野生分布的鄉土樹種,引進栽培樹種數量僅占總株數的5.40%。鄉土樹種作為長期適應當地環境條件的樹種,在生存競爭和種群數量上本就有巨大優勢,故在調查中鄉土樹種在資溪縣古樹數量上占主導地位。

4.2.2 群生分布占比大,山區及郊區數量多。資溪縣古樹群有52處607株,占古樹總株數的57.48%,較多表現為風水林及山地林分,多數分布于鄉村及山區。受人為活動及生產生活等因素的影響,縣城及鄉鎮中心古樹分布較少,且散生于各處。

4.2.3 古樹等級整體較低,種群低齡化。調查結果顯示,資溪縣古樹數量隨著樹齡增長呈遞減趨勢,Ⅲ級古樹數量占比66.86%,存在低齡化現象;高齡古樹僅占6.16%,部分古樹生長已呈衰退趨勢,并伴有枯梢、中空及病蟲害等對其生存不利的因素,需重點關注并加強管護。

5 資溪縣古樹資源保護存在的問題

5.1 缺乏專業保護團隊,管護水平較低

目前,當地僅資溪縣林業局和江西馬頭山國家級自然保護區管理局有個別古樹保護專業技術人員,缺乏整體保護團隊。雖然相關部門已進行了部分日常巡護、掛牌保護工作,并對部分古樹進行矯正及護坡加固,但大規模、高效率及常態化保護依然難以實現。部分地區管護水平較低,盲目采取的保護措施反而阻礙了古樹的生長。例如,增加硬化鋪裝影響了古樹呼吸效率及周邊的生境;沒有按照養護規范修建樹池圍欄,造成古樹根系受損;掛牌保護時使用長釘懸掛,造成樹體損傷等。缺乏科學性的保護行為不僅起不到保護效果,還會對古樹造成嚴重傷害。

5.2 古樹檔案信息不全面,調查數據不徹底

資溪縣的古樹本底檔案來源不同,主要來自當地的林業局和保護區,撫州市林業局、撫州市園林綠化局等單位也有部分數據,數據有部分重合,且沒有形成統一、完整的資溪縣古樹檔案。例如,撫州市對資溪縣的古樹調查中包含野含笑、豹皮樟、合歡、青岡、糙葉樹、重陽木等古樹信息,由于無法獲得詳細數據,所以筆者并未調查到;馬頭山國家級自然保護區內的長葉榧、水青岡、紫莖等古樹信息,也未能詳細地反映在保護區提供的調查數據中。同時,調查雖然以鄉鎮為基礎進行踏查,但并未覆蓋資溪縣所有村落,數據存在部分缺失,且缺乏統一的管理,給今后的古樹研究及養護工作增加了一定的難度。

5.3 古樹位置分散,保護及養護難度大

此次調查涉及嵩市鎮、高阜鎮、烏石鎮、鶴城鎮、馬頭山鎮、石峽鄉、高田鄉及馬頭山國家級自然保護區。資溪縣范圍內的古樹具有覆蓋面積大、分布零散及生長區域難以踏足等特點,且不同種類及不同情況的古樹養護方式也存在差異,加大了古樹保護的難度。

6 資溪縣古樹資源保護策略

6.1 多方合作成立古樹聯合保護委員會,定期組織技術培訓

資溪縣應聯合相關部門成立聯保委及專委會,組織成立專業保護團隊,明確相應工作內容、考核指標及管理責任,將不同片區的古樹保護落實到相關單位或個人[4]。同時,定期組織會議及相關業務培訓,由相關單位責任人匯報保護情況及分享寶貴經驗,表彰工作中貢獻突出的個人及單位,提升團隊人員的積極性、使命感、榮譽感及業務水平[5]。

6.2 整合信息,建立統一的古樹檔案,鼓勵持續性調查監測

古樹的科學管護必須以相對真實的數據及完善的檔案為基礎。資溪縣可將多方數據進行整合,形成相對較為完整的古樹檔案,統一集中管理與查閱,方便提升工作效率。同時,時效性是影響古樹檔案數據的重要因素,隨著時間的推移,部分樹木將逐漸被列入古樹的范疇。對此,資溪縣應鼓勵持續性的調查與監測活動,對于擴充古樹檔案信息的個人,可在核實后根據實際情況予以適當獎勵,保障工作的可持續性[3]。

6.3 多方協同參與,實行針對性管理

古樹的保護與生態文明建設息息相關。資溪縣應充分利用當地媒體力量,廣泛宣傳古樹保護的重要意義及破壞古木需要承擔的法律責任,增強廣大群眾保護古樹的自發性與自覺性;對于偏遠地區的古樹,可以村為基礎,落實古樹管理責任制,簽訂責任書,并給予管理者適當經濟補助[6]。同時,工作人員應以當地古樹檔案為基礎,根據古樹的實際情況,針對性地制定科學養護方案和管理措施,及時發現并停止不科學的管護行為,提升養護管理水平[7]。