會稅差異、審計監督與盈余持續性

【摘 要】 從非財務指標的角度研究影響企業未來盈余的真正機理,進一步探究外部監管機制能否有效抑制這一效應,為利益相關者評價企業未來發展提供新的角度,也為監管部門預防企業的盈余操控行為提供證據。以2010—2019年A股上市公司為研究對象,搜集影響會稅差異的因素,采用實證的方式得出總差異、過度性差異與制度性差異樣本數據后,建立回歸模型驗證假設,研究結果表明造成企業盈余低下的真正原因是過度性會稅差異,審計監督這一外部監管指標可以有效減少會稅差異對盈余持續性的負向影響,且對過度性會稅差異的抑制作用更明顯。為進一步驗證結論,對樣本進行分類并替換指標,研究結論一致。加大外部審計監管力度,可以有效減少會稅差異對企業未來盈余的影響。

【關鍵詞】 過度性會稅差異; 盈余管理; 稅收規避; 審計監督; 盈余持續性

【中圖分類號】 F230? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)06-0090-06

一、引言

企業的盈余是否具有持續性是廣大投資者做出投資決策的重要依據,但由于企業管理者的自利行為,導致其對外有選擇性地披露相關數據,甚至披露操控后的盈余信息,故運用可獲得的信息有效識別企業未來盈余的持續性,對利益相關者具有重大價值。我國實行會計與稅收相分離的制度,從而出現會稅差異,相比于會計收益,應稅收益存在剛性,不容易被操控。研究表明,會稅差異主要由三方面因素導致,即制度性因素、盈余管理與稅收規避[ 1 ],且會計收益偏離應稅收益的程度會影響企業未來盈余的持續性。為最大限度減少企業自利行為,我國實行外部監管機制,即審計監督,審計工作檢查企業是否存在盈余操控行為,在一定程度上保障企業合法合規經營,最終促進企業長遠發展。因而,采用實證的方式探究會稅差異影響盈余持續性的真正原因及外部監管機制是否可以有效控制會稅差異對盈余持續性的影響具有重大價值。

會稅差異這一非財務性質的指標在一定程度上具有獨立性,相比于企業內部財務指標更具有優勢。相關學者研究會稅差異與盈余持續性的關系,大部分借鑒Hanlon[ 2 ]分析會稅差異的方式,采用五分位升降序排列,將會稅差異分為大額組、小額組等,研究其對盈余持續性的影響[ 3-5 ];另一部分學者將會稅差異分為暫時性、永久性差異,研究這兩組分別對盈余持續性的影響[ 6 ];鮮有學者從會稅差異的影響因素出發,采用實證方式將會稅差異分為總差異、制度性差異、過度性差異,研究會稅差異影響盈余持續性的因素[ 7 ]。極少有學者探究是否存在外部監管機制減少會稅差異對盈余持續性的負向影響,為會稅差異作用于企業盈余持續性的研究提供新視角。

本文以審計監督是否可以減少會稅差異與盈余持續性之間負向關系為研究視角,從影響會稅差異的三個方面選取指標,采用實證的方式得到影響會稅差異的因素,進而建立過度性會稅差異回歸模型,得到總會稅差異、制度性會稅差異、過度性會稅差異樣本數據,進一步研究該項差異對企業未來盈余的影響,過度性會稅差異是否為影響盈余持續性的主要因素,并從全新的角度探究審計監督是否能夠抑制會稅差異對盈余持續性的影響。本文的研究拓寬了會稅差異的研究領域,為投資者評價企業盈余持續性提供了新的方式,為監管機構遏制企業操控行為提供了證據。

二、理論分析與研究假設

我國會計準則與稅收法規對同一事項有不同的規定,如資產減值損失,會計準則規定當資產發生減值時,會降低賬面價值,影響營業利潤,但稅法規定損失實際發生時才可以扣除,這一政策性規定產生會稅差異。由于管理者的機會主義行為存在為個人利益對外部財務報表進行干預的動機,達到虛增利潤的目的,然而一個正常經營的企業,其營業利潤可以向利益相關者反映企業的經營成果,但企業前期虛增的應計項目會在以后期間被正常的應計抵銷,導致盈余質量降低,影響未來盈余[ 1 ]。除此之外,企業存在通過投資收益進行稅收籌劃的動機[ 8-9 ],避稅行為會形成會稅差異,進而實現自身利益,然而企業避稅行為一旦被監管部門查處會進行公告,影響企業未來的發展。審計監督作為一項認可度高的外部監管機制,可以有效保障企業經營的合規性、合法性,抑制企業盈余操控、躲避稅收等行為,故審計監督機制可在一定程度上抑制會計與稅收差異的增大,促進企業持續穩定發展。

基于此,本文提出如下三個假設:

假設1:當其他條件保持不變時,總會稅差異與盈余持續性呈負相關關系,審計監督能夠弱化該負相關關系。

假設2:當其他條件保持不變時,制度性會稅差異與盈余持續性呈負相關關系,審計監督能夠弱化該負相關關系。

假設3:當其他條件保持不變時,過度性會稅差異與盈余持續性呈顯著的負相關關系,審計監督能夠高度弱化該負相關關系。

三、不同來源會稅差異的實證分析

(一)指標提取及因素分析

1.會稅差異的衡量

借鑒蘭茜[ 4 ]的研究,以所得稅費用為基礎,調整遞延所得稅費用的變動,計算應納稅所得額。計算式為:

會稅差異=會計收益-應稅收益=利潤總額-(所得稅費用+遞延所得稅資產的變化額-遞延所得稅負債的變化額)÷所得稅稅率 (1)

2.樣本篩選

由于2007年和2008年我國實施了新會計準則,進行了稅務改革,為保持數據的可比性,本文選擇2010年至2019年這十年數據作為研究樣本,并基于上市公司特征,進行剔除:(1)剔除金融保險類企業;(2)剔除利潤為負的企業;(3)剔除所得稅稅率為0的企業;(4)剔除擁有多個稅率的企業;(5)剔除數據缺失的公司。本文使用線性一階自回歸模型分析盈余持續性,用當前盈余估計下一期的盈余,故2019年僅使用盈余持續性數據。最終得到3 514個樣本數據,數據來源于國泰安與迪博數據庫,采用SPSS23.0和Stata15.0軟件對數據進行處理。

3.因素分析

(1)制度性因素

搜集影響會稅差異的制度性因素,結合會計準則與稅收法規相關要求,提出兩類假設:

第一類:相關影響因素與會稅差異呈正相關關系。該類因素包括:投資收益(RE)、營業外收入(NBE)、固定資產折舊(DC)、無形資產攤銷(AIA)、營業成本(OE)、公允價值變動收益(FVC)、應付職工薪酬變動額(CWP)、資本公積變動額(CCR)[ 1 ]。

第二類:相關影響因素與會稅差異呈負相關關系。該類因素包括:銷售費用(SE)、管理費用(ME)、財務費用(FE)、營業外支出(NOE)、資產減值損失(AI)、所得稅費用變動額(CTE)。

(2)盈余管理因素

本文借鑒周嬌[ 10 ]等的研究,采用調整后的Jones模型估計盈余管理行為:

其中:模型的殘差?著為可操控性應計利潤(DA);TA為凈利潤減去經營活動產生的現金流量凈額;SIZE為資產總額的平均數;?駐REV為營業收入變動額除以平均總資產;?駐REC為應收賬款變動額除以平均總資產;GDZC為固定資產除以平均總資產;WXZC為無形資產除以平均總資產。

企業經營者出于不同目的存在盈余管理動機,但稅法的操縱空間有限,故經營者大多操控會計收益,導致會稅差異增大,本文用可操控性應計利潤表示企業的盈余管理程度,假定可操控性應計利潤與會稅差異呈正相關。

企業債務規模的擴大會增加企業經營風險,此時企業存在操控盈余的動機。借鑒王然[ 11 ]的研究,加入資產負債率,度量企業盈余管理行為。資產負債率越高風險越大,企業操控收益的動機越強,會稅差異數額越大,故本文假設資產負債率與會稅差異呈正相關。

(3)稅收規避

企業比稅務機關擁有更多的內部信息,這為企業進行稅收規避提供了機會,本文假定稅收規避行為與會稅差異呈正相關。

用ETR(有效稅率)代表企業規避稅收的程度,計算式為:

ETR=(所得稅費用-遞延所得稅費用)÷息稅前利潤

(二)模型構建

本文借鑒周嬌[ 10 ]和王然[ 11 ]的研究模型,并充分考慮造成會稅差異的因素,得到會稅差異影響因素的模型:

其中,BTD為會稅差異,DA為可操控性應計利潤,LEV為資產負債率。

(三)實證結果及分析

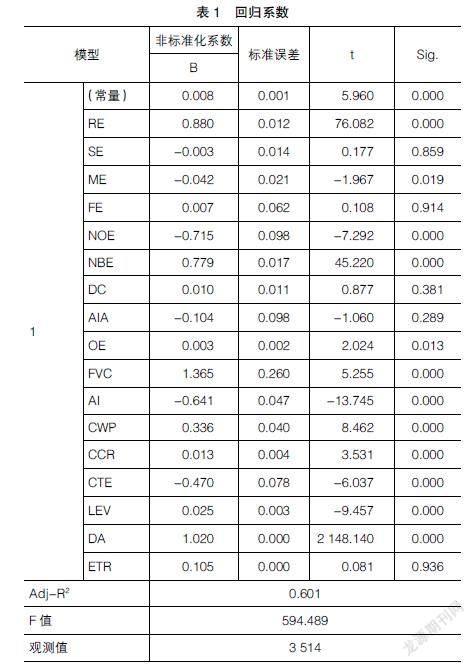

本文借鑒蘭茜[ 4 ]的做法,對主要變量均除以一個標準化的因子,即平均總資產(由于可操控性利潤的計算考慮了資產規模,故無需除以平均總資產)。對變量進行Pearson相關性檢驗,得到變量之間的獨立性較強,回歸模型合理。故以會稅差異為被解釋變量,進一步驗證本文研究假設,回歸結果如表1所示。

由表1可知,回歸結果調整R2為0.601,模型擬合優度較好,模型整體通過F檢驗。銷售費用(SE)、財務費用(FE)、固定資產折舊(DC)、無形資產攤銷(AIA)、有效稅率(ETR)的Sig值均大于0.1,未通過顯著性檢驗,表明這五個變量與會稅差異(BTD)之間不存在顯著的相關性,該類假設未得到驗證。投資收益(RE)、營業外收入(NBE)、營業成本(OE)、公允價值變動收益(FVC)、應付職工薪酬變動額(CWP)、資本公積變動額(CCR)、資產負債率(LEV)、DA與BTD呈正相關關系,且FVC、DA的回歸系數分別為1.365、1.020,表明與會稅差異存在顯著的正相關關系,該類假設得到驗證。管理費用(ME)、營業外支出(NOE)、資產減值損失(AI)、所得稅費用變動額(CTE)與會稅差異呈負相關關系,該類假設得到驗證。

(四)過度性會稅差異的測度模型與估算

本文借鑒倪飛[ 12 ]得出過度性會稅差異的方式,將資產負債率(LEV)、是否分紅(Divid)作為會計政策選取的一個因素,并從上文分析影響會稅差異的因素中得出SE、FE、DC、AIA、ETR與BTD之間不存在顯著的相關性,故將這五個指標剔除,且本文需從會稅差異中分離出過度性會稅差異,故剔除可操控性應計利潤(DA)這一指標,相關回歸模型為:

通過回歸模型分析可以得到殘差,將殘差作為自變量過度性會稅差異,記為COBTD;通過總會稅差異減去過度性會稅差異得到制度性會稅差異,記為INBTD,即:

四、會稅差異、審計監督與盈余持續性關系的檢驗

(一)模型構建

本文檢驗不同來源的會稅差異與盈余持續性之間的關系及審計監督是否抑制這一關系,建立檢驗模型:

基于模型(7)驗證假設1,將BTD置換為INBTD、COBTD驗證假設2和假設3。模型中PTAIt+1表示盈余持續性,為被解釋變量,借鑒Hanlon[ 2 ]的研究,使用稅前會計利潤即利潤總額來表示盈余,估算盈余持續性使用線性一階自回歸模型。PTAIt代表當期盈余;LNFEE為審計監督,采用審計收費的自然對數作為衡量指標[ 13 ];BTD為總會稅差異,COBTD為過度性會稅差異,INBTD為制度性會稅差異;IC為內部控制質量,取內部控制指數的對數[ 14 ];CRATIO為流動比率;LEV為資產負債率;REC為應收賬款與期末總資產的比例;OPINION為審計意見,出具標準審計意見取值為“0”,否則取“1”;LNSIZE為資產總額的自然對數;RE為投資收益;PPE為固定資產與總資產的比例;INTIA為無形資產與總資產的比例;YEAR為年份啞變量;IND為行業啞變量。為避免異方差的干擾,借鑒蘭茜[ 4 ]的做法,對主要變量均除以總資產,以便于驗證本文的研究假設。

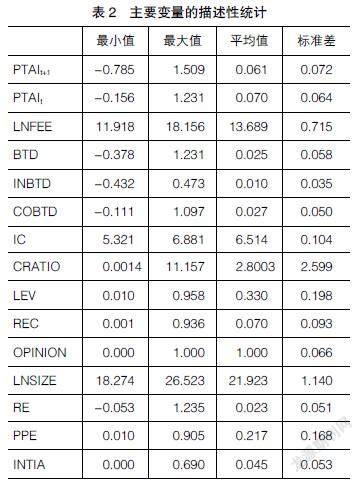

(二)描述性統計

如表2所示,盈余持續性下一年比本年最大值大,但平均值小,標準差大,表明上市公司盈余發展不穩定,各個上市公司之間存在較大差異。審計收費平均值13.689,數值在11.918和18.156之間波動。會稅差異最小值為負,表明該差異既存在正值也存在負值,且總會稅差異平均值為0.025,會稅差異占平均資產總額的2.5%,會稅差異的數額較高,總會稅差異小于過度性會稅差異但遠大于制度性會稅差異,表明我國會計準則與稅收法規分離的程度較大,大多數企業進行了會稅差異的操控。內部控制指數最大值為6.881,說明上市公司內部控制能力較強。投資收益最小值為負說明存在投資損失,但平均值為正,表明大多數企業進行投資可獲取收益。

(三)多元回歸分析

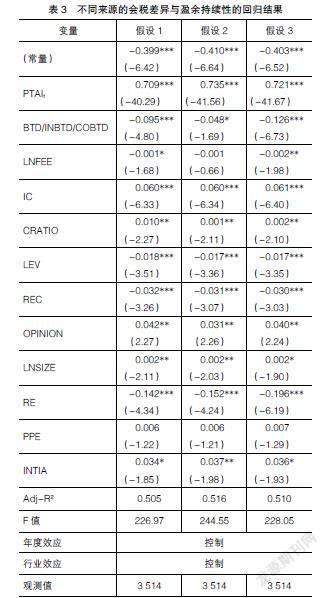

本文進行相關性分析后,發現PTAIt+1與BTDt、INBTDt、COBTDt呈負相關關系,系數分別為-0.209、-0.033、-0.234,通過了1%置信水平的顯著性檢驗,COBTDt與PTAIt+1的系數絕對值最大,說明對會稅差異的操控是導致盈余持續性低的主要原因。為進一步驗證會稅差異對盈余持續性的負向影響,進行回歸分析,結果如表3所示。

表3中第二列是總會稅差異與盈余持續性的關系檢驗,調整的R方為0.505,BTD與PTAIt+1的回歸系數為-0.095,在1%水平上負相關,表明會計利潤與應稅所得之間的差距越大,未來盈余持續性越低;第三列是制度性會稅差異與盈余持續性的關系檢驗,調整的R方為0.516,INBTD與PTAIt+1的回歸系數為-0.048,該系數絕對值小于-0.095的絕對值,表明由于制度性因素導致的差異也會引起企業未來盈余的低下,但小于總會稅差異的影響;第四列是過度性會稅差異與盈余持續性的關系檢驗,調整的R方為0.510,COBTD與PTAIt+1的回歸系數為-0.126,在1%水平上負相關,該系數絕對值大于上述兩個系數,表明相比于其他差異,對收益的操控形成的差異會更大程度引起企業未來盈余的低下。

由表3也可得知,IC與PTAIt+1呈正相關關系,表明加強內部控制可以促進企業持續穩定發展。LEV、REC與PTAIt+1均呈負相關關系。OPINION、LNSIZE與PTAIt+1均呈正相關關系,故減少應收賬款的比例,增大企業資產規模可以促進企業盈余持續發展。

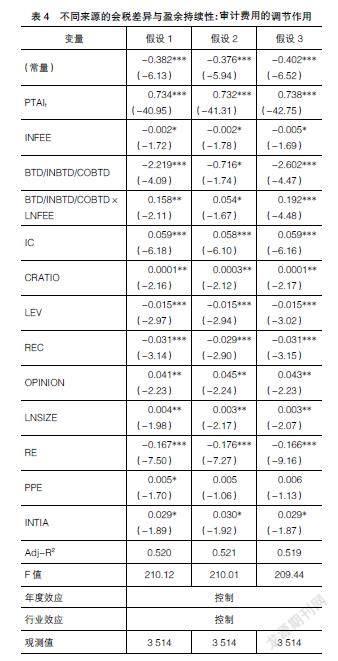

表4中BTD、INBTD、COBTD和LNFEE的交叉項與PTAIt+1的回歸系數分別為0.158、0.054、0.192,均為正,該系數與表3中回歸結果的符號相反,表明審計監督機制可以減少會稅差異與盈余持續性之間的負向影響,且COBTD和LNFEE的交叉項與PTAIt+1的回歸系數最大,故審計監督能夠高度抑制該負相關關系。由此驗證了本文的三個假設。

五、穩健性檢驗

(一)提取樣本

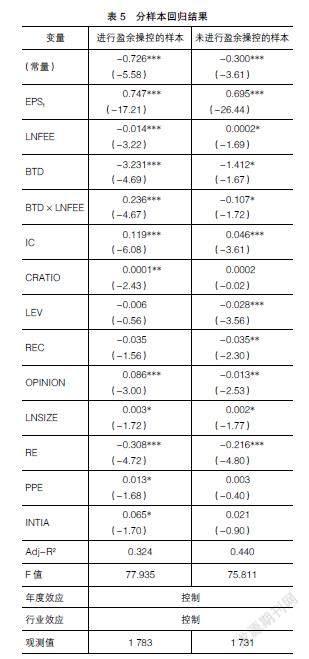

為了進一步驗證本文研究結論的正確性,將樣本分為進行盈余操控的公司與未操控公司。上文運用回歸分析法得到過度性會稅差異,即殘差值大于0的樣本,本文將其劃分為進行盈余操控的公司。樣本公司分離結果顯示:殘差值大于0的樣本數為1 783個,占總樣本的50.74%;殘差值小于0的樣本數為1 731個,占總樣本的49.26%。說明有一半多的公司進行了會稅差異的操縱。為進行穩健性檢驗,本文用每股收益代替盈余持續性。

(二)分樣本回歸分析

表5顯示,進行盈余操控的樣本公司交叉項與每股收益的系數為0.236,而未進行盈余操控公司的交叉項與每股收益的系數為0.107,系數符號均為正,與會稅差異和每股收益的負向符號相反,表明加強外部監督有助于減少會稅差異對每股收益的負向影響,由此驗證了本文結論的可靠性。

六、結論及啟示

本文旨在驗證非財務指標即會稅差異對企業未來盈余的影響及外部監督機制是否可抑制這一負向影響。研究結果表明過度性會稅差異相比于總會稅差異預示著更低的盈余持續性,制度性會稅差異與盈余持續性呈負相關關系,故會稅差異不利于企業未來的發展,且對收益的操控是導致盈余持續性低下的真正原因;加強審計監督,可以有效減少會稅差異對企業未來盈余的負向影響,由于審計師的監督促使管理層有動機去提高企業會計信息的透明度,進而甄別企業對收益的操控問題,減少會稅差異,最終促使企業未來盈余提升。

通過研究得到如下啟示:將會稅差異納入財務分析指標。本文通過研究發現會稅差異越大盈余持續性越低,對會稅差異的操控是導致未來盈余低下的真正原因;加強審計機構監管力度,可以有效減少企業對收益的操控,進而促進企業長久穩定發展。

【參考文獻】

[1] 徐茜茜.會稅差異對公司未來盈余增長的影響研究[D].哈爾濱:東北農業大學碩士學位論文,2018.

[2] HANLON M,SHEVLIN T.Book-tax conformity for corporate income:an introduction to the issues[M].Tax Policy and the Economy,MIT Press,2005:101-134.

[3] 王光明,孫亮亮.會稅差異與企業財務潛伏危機關系的實證研究[J].會計之友,2017(18):53-58.

[4] 蘭茜.會—稅差異與盈余持續性[D].重慶:西南大學碩士學位論文,2016.

[5] 鮑樹琛.會計—稅收差異研究現狀及未來展望[J].新會計,2016(3):32-34.

[6] 李鵬飛,謝燕.會計—稅收差異與分析師盈余預測準確性[J].會計之友,2018(19):57-62.

[7] 梁小甜.操控性會稅差異對盈余持續性的影響研究[D].西安:西安科技大學碩士學位論文,2019.

[8] 高文亮,胡浩,張正勇.稅收籌劃能影響企業創新嗎[J].會計之友,2020(4):118-123.

[9] 曹海娟.稅務籌劃主體研究:觀點辨析與再認識[J].會計之友,2019(19):139-142.

[10] 周嬌.會稅差異與盈余質量[D].徐州:中國礦業大學碩士學位論文,2016.

[11] 王然.會計收益與應稅所得的差異及其影響因素研究[D].大連:東北財經大學碩士學位論文,2012.

[12] 倪飛.過度會稅差異與盈余質量的實證研究[D].重慶:重慶大學碩士學位論文,2014.

[13] 金鑫,雷光勇.審計監督、最終控制人性質與稅收激進度[J].審計研究,2011(5):98-106.

[14] 宮義飛,謝元芳.內部控制缺陷及整改對盈余持續性的影響研究:來自A股上市公司的經驗證據[J].會計研究,2018(5):75-82.