自制教具優化“聲音的強與弱”實驗

◇趙一凡(浙江:杭州市長壽橋小學)

教科版小學科學四年級上冊教材第一單元第5課《聲音的強與弱》中,有一個探究活動是有關聲音的強與弱實驗。教材設計的這個實驗總體而言是操作簡單、容易理解的,但在實際教學后卻發現受材料所限,振幅模糊不清;受學生身體力量所限,雜音干擾強烈;受制于教材框定,用力界限不清。通過自制聲學教具進行實驗優化,使振幅“清晰可見”、按壓“輕而易舉”、力度“精準可控”,以期提升實驗教學效果。

實驗內容:將一把鋼尺伸出桌面大約20 厘米,用一只手壓住鋼尺的一端,另外一只手撥動鋼尺的另一端。先輕輕撥動鋼尺,聽一聽鋼尺發出的聲音,并觀察鋼尺是怎樣振動的;再用力撥動鋼尺,鋼尺發出的聲音和它的振動幅度有什么變化。(見圖1)

圖1 教材實驗

一、實驗存在的弊端

(一)受材料所限,振幅模糊不清

工欲善其事必先利其器。一套好的實驗材料,能有效降低操作難度,提升實驗精度,從而更好地呈現知識與探究活動的內在邏輯,促進學生對科學概念和原理的深入理解。目前市面上與小學科學課程配套的實驗材料中,有一部分材料有較大的優化空間,比如我校原先采購的器材箱中的鋼尺是15 厘米的,長度極短。筆者帶領學生在對本實驗進行實際操作后發現,若鋼尺伸出桌面較短,撥動以后鋼尺振動的速度會非常快,沒一會兒便停止振動,學生用不同的力撥動鋼尺時,由于鋼尺前后兩次振動的速度都很快,且持續時間極短,學生幾乎看不出振幅大小的差別。尤其是少數學生在操作時,出現了前后兩次按壓力度差不多的情況,這就更難發現鋼尺振動幅度的變化了。鋼尺自身的弊端導致實驗現象不夠明顯,學生也因此得出錯誤的結論,繼而在研討環節中出現了極大的爭議,出于時間考慮,筆者只好稍作解釋便草草結束。

(二)受學生力量所限,雜音干擾強烈

結構優良的實驗材料,除了要呈現直觀的實驗現象,也要便于學生操作。要想清晰地聽到鋼尺振動的聲音,學生在操作時需將鋼尺緊緊按住,否則發出的一般都是鋼尺拍打桌子的聲音,而鋼尺自身的振動聲音則被完全掩蓋。四年級小學生上肢的力量有限,很難有效壓住鋼尺,雜音的產生難以避免,并且在撥動鋼尺的力度相差不大的情況下,鋼尺拍打桌子的音量聽起來也是差不多的。這就對實驗效果造成了極大的影響,學生根本無法聽出前后兩次聲音的差別,而他們通常意識不到這些問題。而且在實際操作時,由于教室嘈雜,教師也很難分辨出學生的操作是否規范,無法及時干預,即便在實驗前百般提醒,此種情況也難以避免。

(三)受教材規定所限,用力界限不清

新課改要求教師實現從“教教材”到“用教材教”的轉變,教師要形成超越教材的視野和精準育人的理念,不可受制于教材的框定。要結合教學內容特點和學生的能力發展水平,對教材進行多樣化解讀,并進行適當補充、修改、拓展和延伸。在本課的實驗中,要求學生先輕輕撥動鋼尺,再用力撥動鋼尺,觀察鋼尺聲音和振動幅度的變化。筆者認為,教材中所描述的“輕輕”與“用力”,界限不是很清晰,這讓學生在操作的時候不太好把握撥動力度,當實際操作時,“輕輕”與“用力”的差別不是特別大時,則又會受到前面兩個因素的干擾。

二、實驗的優化

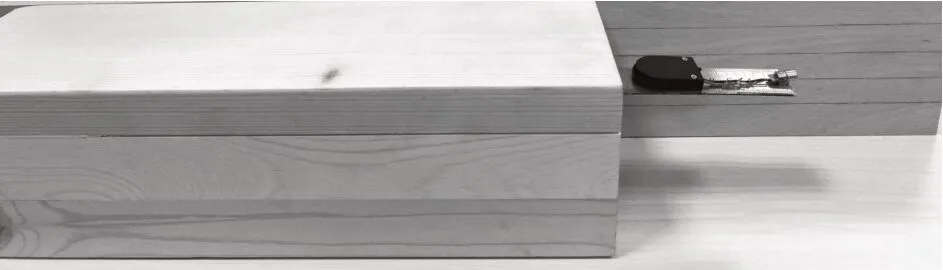

聲音的強弱、高低是四年級學生在學習“聲音”這一單元時的難點,教師難教,學生難理解。因此,教師需對教材實驗進行改進優化,通過呈現結構化的探究材料,設計學生樂于操作、便于理解的活動,使教學從定性走向定量。筆者結合上述聲音單元的實驗弊端和自己的思考,自制了一個能體現聲音高低強弱的實驗教具(見圖2),期望通過該教具對教材實驗進行改進優化,促進學生對科學概念和原理的理解。

圖2 自制聲學教具

(一)焊接激光頭,振幅“清晰可見”

受限于材料自身的弊端及學生操作的不規范等因素,筆者思考:如何才能讓振幅從“看得見”走向“看得清”,從而使振幅變得可以測量?通過自制的聲學教具,就可以實現這個目標。在設計該教具時,筆者選擇的是長度為30 厘米的鋼尺,在鋼尺上端,配備了一個3V 點狀激光頭,可以持續穩定地發射光線。在電源的選擇上,筆者最初考慮的是干電池搭配干電池盒,但在安裝過程中發現,將電源固定在鋼尺上,其重量會影響鋼尺的振動,固定在木材上,則又需要提供更長的導線用于鋼尺的抽拉。在幾次改進迭代之后,最終選擇搭配3V 的紐扣電池及紐扣電池盒,用熱熔膠槍焊接在鋼尺上。相比于干電池,采用紐扣電池固定在鋼尺上,這樣的電路裝置更為輕便,不影響鋼尺的抽拉和振動。以不同大小的力撥動鋼尺時,刻度紙上會顯示光點往復運動的距離區間,即振幅大小(見圖3),如此一來,振幅情況一目了然。

圖3 刻度紙上的光點

(二)主體上開槽,按壓“輕而易舉”

為了讓學生在操作過程中更為省力,勢必要摒棄直接在課桌上按壓的操作方式,需將鋼尺固定在適當的物體中。為使教具更具推廣性,同時考慮造價成本,筆者認為將鋼尺固定在木材中進行操作不失為一個好辦法。在制作該教具的主體部分時,需要在木材合適的位置開槽以放置鋼尺,為使鋼尺能夠向下按到一定幅度,開槽位置需選在中間偏上,由于電路裝置的存在,槽的深度需小于30 厘米(鋼尺自身的長度)。最終,筆者在木材的上半部分向內開了一個25 厘米深的槽。除了深度,槽的縱向厚度也需嚴格控制,太寬會壓不緊鋼尺,導致撥動鋼尺時會產生擊打木頭的聲音,而太窄又會使得鋼尺的抽拉不夠靈活。在多次切割和測試后發現,最佳厚度為1 毫米,既能夠讓鋼尺在其中靈活地抽拉,按壓木頭時,也能夠把鋼尺壓緊。學生在使用該教具時,只需輕輕按壓木頭,便可消除雜音,此時便不再有鋼尺振動聲以外的聲音。

(三)增加刻度板,力度“精準可控”

為解決教材實驗的弊端,分清“輕輕”與“用力”的界限,筆者在教具的側面配備了一塊帶有刻度的木板(見圖4),可以作為參照,讓學生精準控制自己撥動鋼尺的力度。在授課時,教師可以事先做好規定,“輕輕”按就是把鋼尺按到第一個刻度,“用力”按就是把鋼尺按到最后一個刻度,精準可控的操作過程讓教師能夠更好地引導學生自主參與探究活動,有效降低了實驗難度,同時提升了實驗的精確性。

圖4 有刻度的木板

此外,該教具在第6課《聲音的高與低》中也可應用,側面木板的刻度可以作為參照,使每一次按壓的力度保持不變。學生可以小組合作,改變鋼尺伸出桌面的長度,比如分別為14厘米、12 厘米、10 厘米、8 厘米等,然后使用具有“慢動作”拍攝功能的手機,拍下鋼尺的振動過程,數出一定時間內鋼尺振動的次數,使得振動的快慢像振動幅度一樣可以測量。以華為手機的“慢動作”拍攝為例,其拍攝持續時間為7 秒,教師可以根據不同手機的功能差異,自由決定拍攝持續時間,但要控制4種情況下的拍攝持續時間一致。

三、教學效果

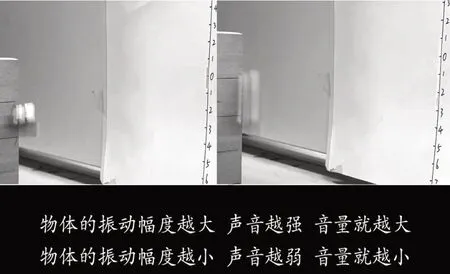

在使用該教具進行實驗時,學生對于撥動鋼尺的力度把控得非常精確,在操作過程中最大限度地避免了其他聲音對鋼尺振動聲音的干擾,能夠清晰地感受到鋼尺聲音強弱的變化。除此之外,在觀察鋼尺的振幅情況時,學生只需觀察刻度紙上的光點。光點的往復運動呈現出來的是一條直線,學生一眼就能看出,鋼尺振動幅度越大,聲音越強,反之,鋼尺振動幅度越小,聲音越弱(見圖5)。鋼尺振動時的振幅從原本的“看得見”成功走向“看得清”,實驗效果顯著提升。

圖5 實驗效果

教材中有關聲音高低強弱的實驗屬于定性實驗,定性教學只是關注認知的表象。筆者自制的聲學教具,可進行定量教學,讓振幅、振動的快慢可以測量,幫助學生追尋概念形成的本質,指向知其然且知其所以然的目標。教師精心思考,設計學生樂于操作、便于理解的活動,精心優化實驗設計,使教學從定性走向定量,有助于攻破聲音單元的教學難點。