深圳農批供應鏈視角下的小微企業融資研究

朱詩翀 許學軍(上海理工大學)

近年來,小微企業對于我國國民經濟發展越來越重要,占據中國百分之九十的市場主體,但融資困境成為阻礙小微企業發展的最大瓶頸。供應鏈金融應運而生,為處于不利地位的小微企業帶來新的融資方式,緩解其融資困境。2021年中央一號文件《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》中聚焦“全面鄉村振興,加快農業農村現代化”,進一步推動農村供給側結構性改革需要依托農批供應鏈金融保障。

深圳是我國最早推出供應鏈金融業務模式的城市,也是目前國內供應鏈金融最發達地區之一。據2011年深圳市統計局公布數據表明,深圳市的三大產業結構為0:46.5:53.5,其中第一產業在整體國民經濟中因比例過小而首次四舍五入為零。深圳的農業都基于科技和金融,深圳統計局顯示,2014-2017年涉農貸款規模從35億元增長至500億元,涉農金融發展勢頭迅猛。目前,銀行等金融機構都有開展供應鏈金融實踐為中小微企業提供融資服務,但農批在生產加工和產業結構等方面與非農供應鏈差異較大。本文就深圳農批行業融資現狀提出農批供應鏈金融的業務模式和運作方法,降低涉農小微企業融資成本,并有效緩解涉農小微企業融資困境。

一、存在融資困境的原因

2020年受新冠肺炎疫情影響,涉農小微企業受重創遠高于龍頭企業。許多涉農小微企業出現資金鏈斷裂,政府也出臺相關政策,對遇到暫時困難符合條件的涉農小微企業提供金融服務,如降低利息、提供擔保,以及減免增值稅等措施。目前,涉農小微企業的融資狀況依舊嚴峻,不良貸款率高居各行業前列,造成涉農小微企業融資困境的主要原因在于企業的信用風險和銀企的信息不對稱。

(一)涉農小微企業信用風險高

信用風險也稱違約風險,是指在信貸過程中,涉農小微企業獲得銀行等金融機構授信后,其缺乏償還貸款能力而故意違約的行為。大部分銀行對于涉農小微企業不敢貸或不愿貸,是因為涉農小微企業經營規模較小、品牌和創新能力都不夠,直接導致銀行對該部分企業的資產信用評價偏低。此外,涉農小微企業主在財、稅和法方面沒有較高的認知,信息化程度低,貸后管理難度大,信用風險較高導致出現融資困境。

(二)銀企信息不對稱

由信息不對稱理論可知,在商品交易市場上,“代理人”和“委托人”因掌握信息充分程度不同而存在逆向選擇和違約風險的可能,進而提升融資成本。銀行等金融機構需對貸款涉農小微企業的經營狀況和財務狀況等進行評估,涉農小微企業往往出現信息不透明,管理不規范及財務不規范等問題,銀行等金融機構會剔除信息披露質量低的企業,或是增加抵押擔保要求,這些措施增加了涉農小微企業的融資成本,也造成了企業的融資困境。

二、農批供應鏈金融模式

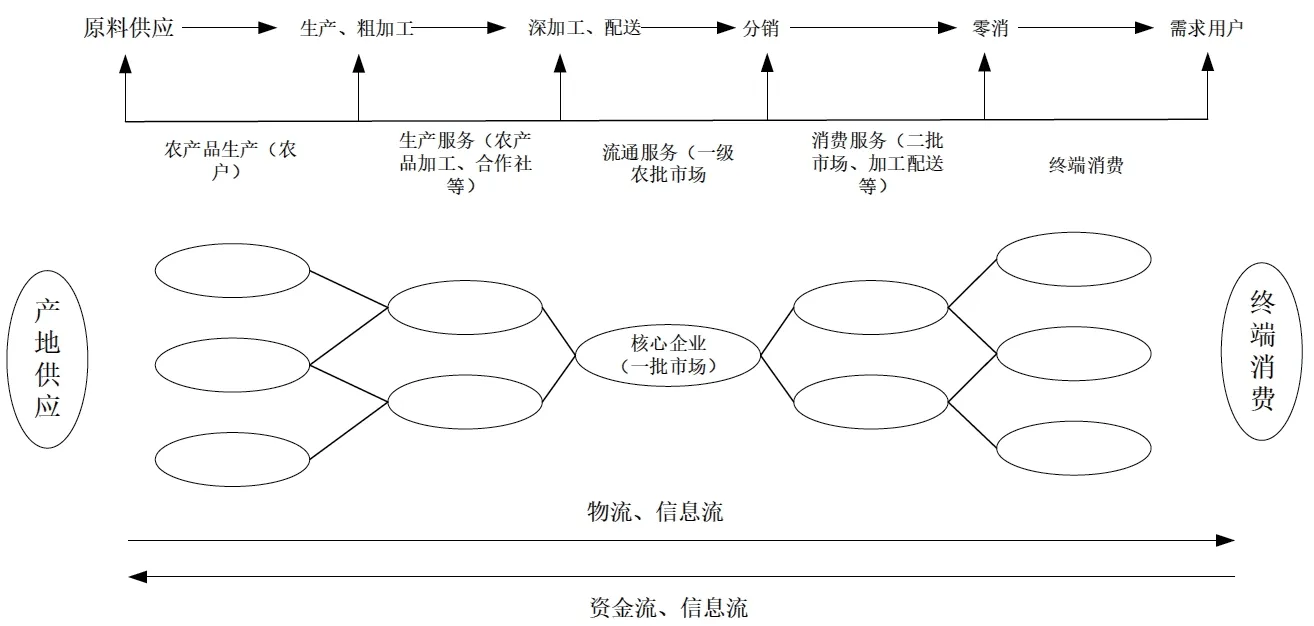

(一)深圳農批行業流通模式

深圳幾乎沒有農業生產,因此深圳地區需要靠大量的外來農產品供給滿足深圳地區人口需求。深圳農批行業相較于其它地區農批行業較為特殊,由于深圳占地面積小,農產品產地基本不在深圳,普遍都在深圳周邊。深圳農批行業主要集中在流通上,其品種不但輻射深圳地區,更是香港的主要供貨來源,且每天交易量巨大。目前,深圳地區農產品批發流通渠道主要從一批市場,通往加工配送和二批市場,最終到達終端消費(見圖1)。深圳農批行業以一級農批市場為支點,從上游產品原產地輸入,再通向下游。深圳以海吉星農批市場為代表的一級批發市場,具有信息、資源、大數據等各方面的資源優勢和信用,可著眼于市場各主體之間所形成的信息流、物流及資金流,對市場整條鏈起主要的組織管理和調控作用。鏈上以農批市場為核心參與生產、加工及銷售等環節的涉農小微企業存在融資需求,這為農批供應鏈金融提供了基礎性條件。

圖1 深圳農批行業流通模式

(二)深圳農批供應鏈金融模式

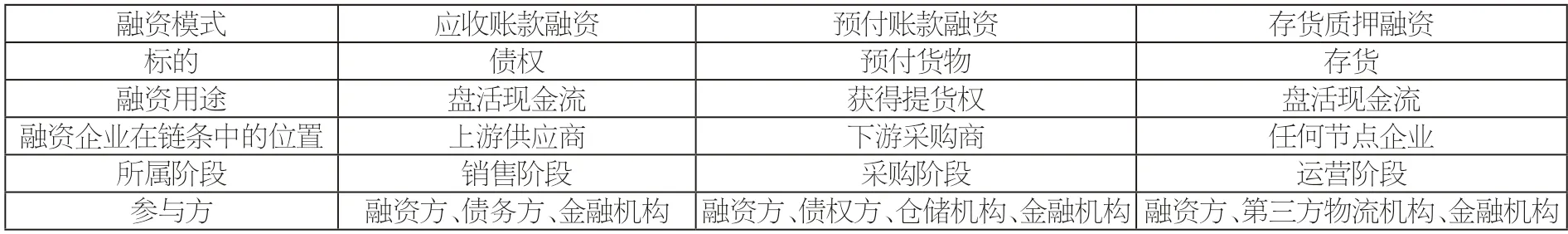

農批供應鏈金融服務依托供應鏈中企業與上下游之間的實際交易,一般而言,供應鏈金融服務的參與主體主要包括交易方、平臺服務方、風險管理方和流動性提供方。在農批供應鏈中,以農批市場為核心的供應鏈上下游可依次分為系統層次,依次為:產地農戶、生產服務層、流通服務層、消費服務層和終端消費。上游參與者中生產服務層包括原產地專業合作社、農產品加工企業和其他涉農企業,其主要功能就是收集農戶的農產品進行加工。流通服務層主要是指農批市場,農批市場運營企業為農批交易提供場所和條件,作為農批交易的基礎服務存在,在區域內具有主導性。下游參與者中消費服務層包括經銷商、二批等集貿市場和超市酒樓等,其主要功能就是向終端消費者銷售提供農產品。目前,國內供應鏈金融三種主要業務模式分別是應收賬款融資、預付賬款融資和存貨質押融資,表1是對三種業務模式對比。

表1 供應鏈金融業務模式對比

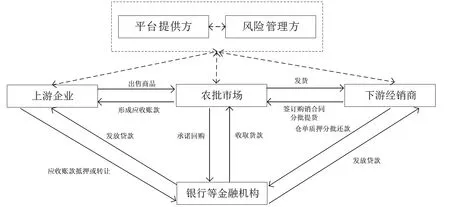

農批供應鏈金融徹底改變了以往由銀行等金融機構對單個企業主體的傳統授信模式,是圍繞整體供應鏈體系為鏈上參與主體提供融資服務。應收賬款融資模式主要針對農批供應鏈中上游的小微企業在與農批市場商戶的交易過程中的賒銷商品行為而形成,上游農戶或專業合作社等生產服務層將來自農批市場商戶的應收賬款抵押或轉讓給銀行等金融機構獲得貸款。此融資模式使實際的還款方從上游農戶或專業合作社等生產服務層轉化為核心企業,從而降低了信用風險。預付賬款融資主要適用于以農批市場為核心企業,與其下游經銷商等消費服務層的交易。此模式中下游經銷商等消費服務層作為買方,以農批市場為核心企業作為賣方,兩者發生了真實的交易關系,下游經銷商等消費服務層可通過從銀行等金融機構獲得授信來承擔核心企業所要求的預付賬款。這樣的融資模式可使下游經銷商等消費服務層按照銷售需求分批采購貨物,從而減少因一次性購貨造成的資金短缺問題。

農批供應鏈參與主體中,平臺提供方和風險管理方也參與其中(見圖2)。平臺提供方通過農批供應鏈上下游交易中的訂單和財務狀況等信息,為銀行等金融機構提供決策依據。在農批供應鏈中,平臺獲取涉農小微企業或終端餐企真實的進貨數據及對接企業營業收入,可以實時獲取客戶實際經營數據。風險管理包括農戶或涉農小微企業的信用風險、交易真實性風險及政府監管風險。目前針對農批供應鏈,在傳統風控的基礎上增加數字化風控管理,通過運用網絡技術進行數據收集能力及后臺的建模數據分析能力,能迅速掌握企業資金需求特點和風險識別。通過對上下游小微企業的切入,有效解決了農批供應鏈金融存在的信貸成本高效率低、風險把控不足、供應鏈上游降本增效等痛點需求。

圖2 深圳農批供應鏈金融業務模式

三、總結與展望

深圳農批供應鏈金融服務徹底改變了以往銀行等金融機構對單個企業主體的授信模式,是圍繞整體供應鏈體系為鏈上參與主體提供融資服務。隨著“互聯網+農業”的發展,線上化供應鏈金融進一步完善小微企業融資服務。深圳農批供應鏈參與主體,從供應鏈上的“鏈”式進化為“面”式,進一步填補了小微企業的信用缺位,降低信貸市場的信息不對稱,從而緩解小微企業所面臨的融資困境。

目前國內整個供應鏈金融體系尚未成熟,銀行所推動的以應收賬款和預付款為基礎的多對一或一對多式融資業務為主。而細分到農業領域,各方參與主體建設并不完善,涉農小微企業規模小和不成標準是整個農批供應鏈交易方存在的問題,以頭部大行及其它股份制銀行為主的流動性提供方尚未下沉到農業領域,其它城商行及小微銀行有開拓此類供應鏈市場,但出于成本高且抓手不夠導致無法持續拓展。農批供應鏈的核心是農批市場,通過加強農批市場改造升級,以批發市場為核心節點,加強農產品批發市場與供應鏈各個層面的成員協同合作,實現從“鏈”到“面”的升級。有效緩解融資困境并拓寬融資渠道,助力國民經濟可持續發展。