一字多意

周夢輝

摘要:“合文”是一種象征民族文化、有著獨特韻味的文字形式,是中國人民經過幾千年的傳承留給世人的文化食糧。在現代設計中,使用和創作“合文”,需建立在對“合文”的正確認知之上。因此本文在探析“合文”的發展脈絡與設計理據的基礎上,深入挖掘“合文”背后的文化寓意,提出“合文”在新時代設計中的新裝飾、新形態和新維度。

關鍵詞:“合文” 字體設計 設計理據 創新表達

漢字的演變經歷了漫長的歷史。從原始時期彩陶上的刻畫符號到三千多年前運用象形、會意、形聲等多種造字手法創造的甲骨文,中國古老的文字一直在延續應用,不斷改進,適應時代的發展,可見其強大的生命力。“合文”出現的具體時間雖無法考究,但其作為漢字系統中的一部分,同樣具有頑強的生命特性,適應著時代的發展,延續至今。對“合文”的設計理據與創新表達進行研究,既可以很好地認知“合文”,又可以為當今的字體創新設計拓展思路。合理借鑒古代“合文”設計理據或許能在當今數字化社會語境中,創造出更加直觀有趣、簡潔高效的新字體。

一、本意——“合文”的定義、起源與發展

“合文”也稱為“合書”,是指商周甲骨文卜辭、青銅器銘文、楚帛書等古文字中由兩個或兩個以上的文字緊湊地組合成一個相對獨立的結構,形式上類似制造了一個新的文字,但仍保留多音節讀法不變的形式。[1]“合文”的造字方式及原理較為多樣,可追溯至漢字創造的初期,是一種獨特的文字形式。山東泰安大汶口遺址出土的陶器外壁刻有日、月、山形的紋符,且具有一定的秩序感和節奏感。有學者認為該紋符可能是比甲骨文更早的文字,或是“炅”字 ,或是“旦”字,更有人釋為“炅山”二字的“合文”。[2]其具體為何,雖不能完全確定,但已顯露漢字早期的組合形式。

在商周時期的青銅器皿上可發現“合文”的雛形。1939年,在河南安陽出土的后母戊鼎內壁鑄銘“后母戊”三字的“合文”。此外,商周時期的青銅器中有大量與“亞”字組成的“合文”,“亞”字形似宮室院落,又與器皿、兵器等器物緊密相關,且多半出現在器物最重要的位置上,許多研究者認為其多是氏族稱號或人名。從圖形符號的角度來看,這些與“亞”字組成的“合文”體現了這一時期圖形符號獨特的構成形式。

漢代道教盛行,符箓的出現促進了“合文”的發展。為了給人們營造神秘而強大的心理暗示,這種“合文”還添加了與道教相聯系的圖形符號,而這樣的組合影響了民間文化藝術的發展。后來宋代興起了一種用具有吉祥意涵的漢字或詞語組成的“合文”來避兇求吉、祈福納祥的習慣,而且這種習慣一直持續到明清時期。有的“合文”表達了對錢財的渴求,如表1中的“招財進寶”“日進斗金”等;有的表達了對來年風調雨順、糧食豐收的期盼,如“五谷豐登”等;有的表達了對未來的希望,如“四季安康”等。至此,民俗中“合文”的設計范式基本定型。

此外,在中國傳統的契約文書中也常見“合文”形式的簽名設計,被稱為“畫押”。如宋徽宗的簽名,一般認為是將“天下一人”四字合一的創意設計;明崇禎帝朱由檢的畫押更加神秘繁復,我們能從中隱約看出“朱由檢”三個字的疊加組成;明末清初著名書畫家朱耷的簽名是將他的號“八大山人”四字故意變形,并合成一體,似“哭之”又似“笑之”,表現了“八大山人”特有的人生觀。

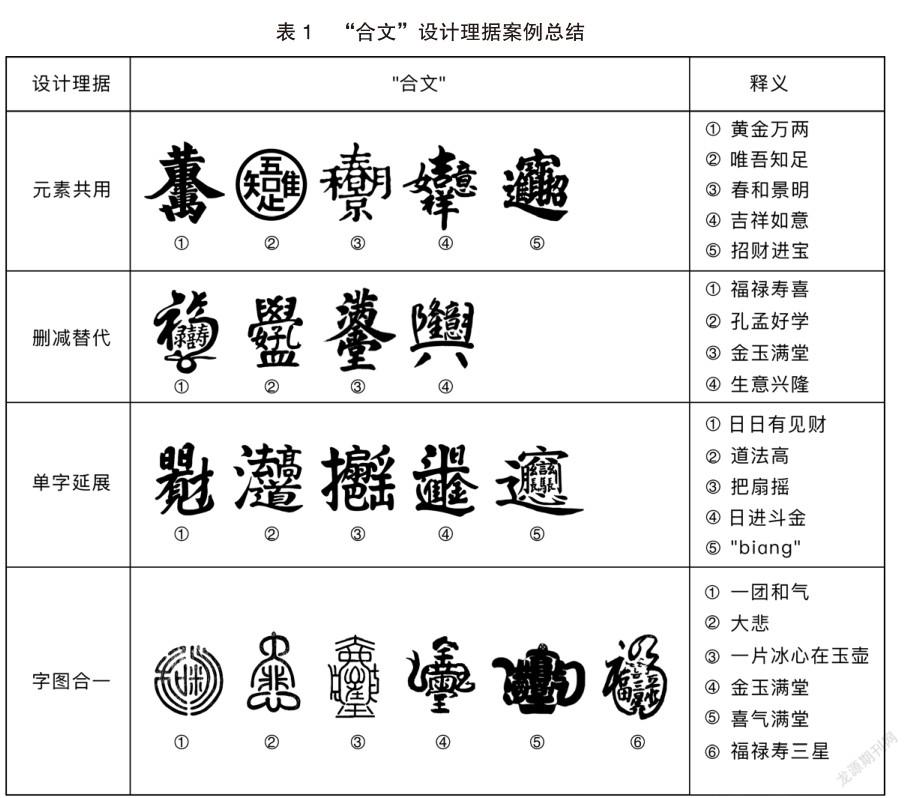

二、創意——“合文”的設計理據

漢代許慎在《說文解字·敘》中說:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文。其后形聲相益,即謂之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而多浸也。”[3]許慎發現了漢字組合產生新字的規律,如象形字“人”,兩個“人”可以組合成“從”,而三個“人”可以組合成“眾”。可見漢字的造字法本身就會使用合體的方法,中國傳統民俗里“合文”的設計理據可能也是在漢字造字原理的基礎上形成的。通過對民間“合文”特征的梳理,可將“合文”設計理據歸納為:元素共用、刪減替代、單字延展和字圖合一。(表1)

(一)元素共用

“漢字筆畫系統發源于隸變產生的戰國晚期,迄于西漢末年”“東漢時期,漢字由橫、豎、點、撇、捺、折六種基本筆畫形成”。[4]后又出現“永字八法”之說,漢字筆畫的逐漸規范也影響著“合文”的發展。“合文”的設計便是人們關注到不同漢字間元素的重復特點,逐漸形成了共用筆畫、共用部件、共用點線等元素共用的設計理據。如表1中的“黃金萬兩”,“黃”字的底部兩點與“金”字頂部的“人”共用一體,“金”字底部的橫成了“萬”字的偏旁部首,“萬”字底部的筆畫又與“兩”字共用。該字中筆畫的巧妙借用使其構成了一個上下結構的“合文”,整體和諧穩定,充滿節奏感。使用元素共用的還有表1中“唯吾知足”。設計者觀察出四字均含“口”這一構件,巧妙地借用了古錢幣的形態,以“口”為中心進行排布,將四字平鋪其上下左右,最終形成了“合文”,該字整體簡潔方正、排布得當。同樣,表1中的“春和景明”也使用了元素共用的設計理據,元素共用是“合文”中最為常見的一種設計理據,并且設計效果十分突出。

“合文”如果沒有有一定美感的結構系統的容納以及整理、組織,而只有線條的美和間架的美,那它就不是真正的美。[5]精準地編排漢字筆畫元素是漢字書寫美的關鍵,王羲之也曾有“倘一點失所,若美人之病一目;一畫失節,如壯士之折一肱”[6]的感慨。清末書法家黃自元所著《間架結構九十二法》便是剖析漢字結構規律的相關文獻。書中所提及“天覆者凡畫皆冒于其下,地載者有畫皆托于其上”[7],同樣適用于“合文”設計。表1中的“招財進寶”便是以“寶”字頭部為天,以“進”字底部為地,將其余漢字元素括于其中,相互借用,整體規整和諧,構成奇妙無比。可見,只掌握元素共用的“合文”設計理據是遠遠不夠的,還需精心營造漢字筆畫元素構件,掌握漢字結構的組合規律。

(二)刪減替代

重視“本質上的簡約”, 而不局限于形式,這種設計思想, 早已被早期的“合文”設計者所掌握。好的“合文”設計揖讓有序、疏密有間,很優美,很有對比性。[8]在“合文”設計中,使用刪減替代的方式往往能達到“耳目一新”的視覺意味。刪減替代是將漢字原本的部件解構,打破各自原本的組合關系,再重新依據漢字布局的章法進行重組,形成新的造型。具體有以下兩種方式:一是疊放,即疊放多個部件,刪減重復部分,方便布局安排。如表1中的以刪減替代為設計理據的“金玉滿堂”就是通過將這四個字從原本的37畫變成了29畫,卻并不削減漢字原本的視覺識別性。二是包含,將詞組中某個漢字的筆畫或構件合理放大,并包含其余文字,以此刪減替代部分筆畫,形成一體。如表1中的“福祿壽喜”,利用“福”字右邊部分,包含“壽、喜、錄”三字,使其成為“福”字的一部分,巧妙美觀。刪減替代往往配合元素共用進行“合文”設計,效果才更為突出。

(三)單字延展

每一根線條(每一筆)在漢字中都有不同的存在、放置和架構方式,起著不同的支撐和平衡作用。[9]單字延展的“合文”是指由不同或相同的單字直接進行構造組合的“合文”。跟上述元素共用的“合文”不同,其只是延展了某個筆畫,使整體更顯和諧,且單字仍保持原本漢字的讀音。這一類“合文”的設計并不復雜,如表1中的“道法高”,只是改變了原本漢字偏旁部首的位置、大小,便可重組為字形方正的新字體。此外,“把扇搖”“日進斗金”等也僅通過漢字部首的延展或壓縮,使“合文”更加符合漢字特征,完成“合文”的構造。這種“合文”設計理據雖手法較為單一,但也為“合文”的構成起到重要作用。

(四)字圖合一

漢字在作為文字的同時也是一種視覺符號。將漢字轉化為圖形語言,可使文字形象化、情境化和視覺化,并使其彰顯出獨特的藝術價值。字圖合一的設計本身就具有藝術性,漢字的形態結構與抽象化的圖形融為一體,既保留了漢字本身的特征,又降低了漢字理解的門檻。[10]字圖合一是漢字通過形變、組合的方式形成一種新的具體形象。如清末學者俞樾所著《春在堂全書》中“一團和氣”圖式(表1),篆書“和氣”二字,“規而圓之,是謂一團和氣”[11]。又如表1中的“大悲”,整體看上去像是一座菩薩像,造型凝練,形意統一。在字圖合一類型的“合文”中,漢字內容與漢字所組成的形象通常具有關聯性。湖南懷化芙蓉樓玉壺亭內石碑上所刻的壺形圖案,其文字內容是我們所熟知的王昌齡的詩句“一片冰心在玉壺”,圖案中的每個字都清晰可見,藏字于圖中,又以圖表字,十分巧妙、生動地表達出作者的心境。在字圖合一的“合文”中,作者往往能夠將字意結合,形成字中有圖、圖中有字的巧妙設計,合理、有趣、直觀地傳達出“合文”的含意。

三、寓意——“合文”的象征、內涵

漢字自誕生之初就具有神秘性、寓意性,這些特質也延續到了“合文”中。祈福與消災寓意的“合文”常常可見,是人們因向往趨吉避兇、期盼美好生活而設計的。這類“合文”的寓意基本都與大眾生活緊密相關,它們跨越了不同地域、民族,被廣泛應用于建筑外觀、器物裝飾等各個領域。

(一)象征祥瑞

“福,佑也;壽,久也。”“福”與“壽”是數千年來中華民族的兩個具有代表性的富有吉祥寓意的漢字,“福”意為幸福美滿,“壽”意為健康長壽。[12]有“福”字的“合文”頗為常見,如“福如東海”“福星高照”“福祿壽喜”“五福壽為先”等。此外,以“喜”組成的“合文”同樣不少,《爾雅·釋詁》云:“喜,樂也。”《玉篇》云:“悅也。”“囍”在民間使用的頻次極高,可謂較為經典的“合文”,且傳播的方式與廣泛程度令人稱奇。“囍”本身結構簡單,隨著在民間流傳,不斷得到延展,也常常與圖形結合。“囍”字“合文”的變體多樣,不同的樣式隱含著不同的美好寓意。[13]如圓形的“囍”多象征喜事連連、雙喜臨門;心形的“囍”多被寄予戀人之間的心心相印;被龍鳳環繞的“囍”有龍鳳呈祥的寓意;被魚環繞的“囍”象征著年年有余;由喜鵲連接的“囍”則象征喜迎吉慶。總之,不同“囍”的表現形式均為“囍”字增添了延展性、趣味性、寓意性,更是后續“合文”傳承和字體創新的典范。

(二)讖緯之說

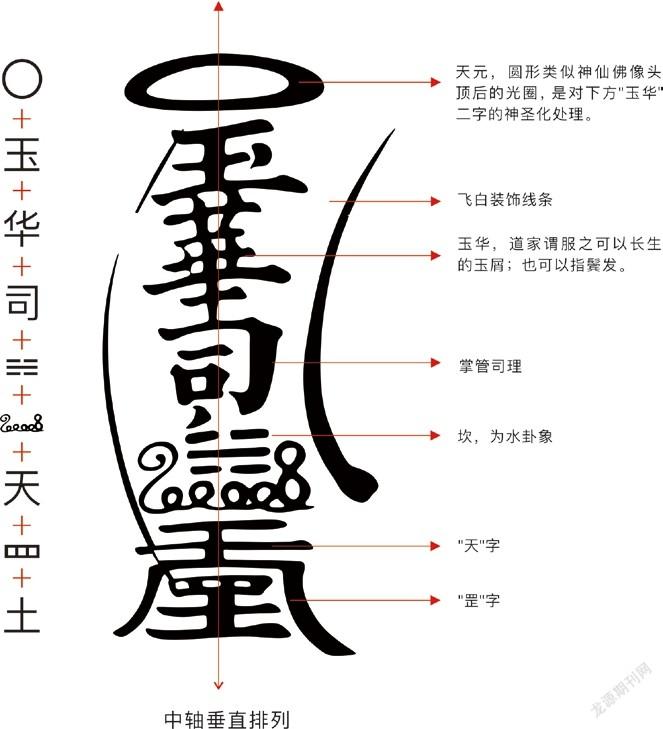

遠古時期,人類對非自然的力量有較強的依賴心理,處于逆境時,人類常以某些手段驅邪消災,甲骨文的產生便是很好的例證。而這一意識同樣延續到“合文”的創作中,如道家符篆。東漢末年,道教團體正式出現,許多道教的儀式、行為、符號也漸漸出現,并開始推行,符篆就是道士召神驅鬼的系列道具之一。符篆也稱“符咒”,“咒”的本意和“祝”字相同,是古代占卜的巫師祈福的祝詞。古人認為通過符咒能夠產生與鬼魅對抗的力量,達到禳災祛病的美好期望。符篆設計、制作講究,其中的“合文”圖形亦極具特色,如道家符篆文字由“玉、華、司、天、罡”組成的“合文”圖形中字體清晰易辨(圖1),并結合了道家獨特的圖形,略顯神秘。該符篆巧妙運用了上述“合文”中元素共用與字圖合一的設計理據。此外,如護身符、平安符、百解消災符以及鎮宅符等,在數千年的歷史中與“福祿壽喜財”等“合文”一同給予了人們心理上的慰藉。

四、新意——“合文”的設計創新

書法家董其昌曾說“書家未有學古而不變者也”,強調了法度須因時而變,因地而變,既要以前人總結的成功經驗為主,又要吸收新鮮事物中的新發現、新創造。隨著技術革命的推動,每到一定的階段,都會形成某種文化傳統和審美范式,“合文”的發展也需適應每一次技術的革新,不斷添加新語言,而非一成不變。在如今的網絡時代,信息傳播的方法與媒介日新月異,這對“合文”的發展無疑是一次機遇和挑戰。作為新時代的設計工作者,我們應迎難而上,在傳承已有的“合文”成果的基礎上,不斷探索“合文”的新裝飾、新形態、新維度,使其更好地適應當下環境,以更輕松、更新穎的方式運用到人們的生活中。

(一)新裝飾

“裝飾”一詞在《辭源》中解釋為“裝者,藏也,飾者,物既成加以文采也”,指的是在器物表面添加紋飾、色彩以達到美化的效果。[14]裝飾手法在“合文”中具體表現為將“合文”的筆畫圖形化,并在局部添加紋樣、圖案等,從而達到裝飾美化的目的。新裝飾則是在傳統“合文”的基礎上,利用新軟件、新圖形、新手法、新色彩等進行創作。例如“美酒人家”的標志設計(圖2),圓潤的漢字筆畫與英文字母共同構成了一個閉合的“合文”圖形,再以酒屋形的設計元素加以點綴,整體看上去柔美、溫婉、優雅。再如林國勝設計的“KAOHUO烤貨”標志(圖3),該“合文”標志是為一個主打烤貨的餐廳設計。首先,“合文”的主體由“烤”+“貨”二字組成,“貨”字巧借了“烤”字的筆畫。其次,設計師對“烤貨”進行了裝飾,一方面字體本身借助了火焰的形態,形象地描繪出熊熊火焰正在烤制食物的狀態;另一方面,提煉了品牌產品的具體內容,將“烤貨”的外部設計為具象的水產形象。該標志整體來看,輕松活潑且精致有力,生動而又精準地傳達出品牌信息。如今眾多品牌的視覺形象更新換代迅速至極,設計軟件也不斷更新,設計手法層出不窮,“合文”需緊跟時代,抓住機遇,在新時代下找到屬于自己的“新裝飾”。

(二)新形態

新形態是指“合文”在延續傳統“合文”構成形式的同時,還受到包豪斯、國際主義、后現代主義等設計風格的影響,借鑒了現代視覺傳達設計的理論成果,同時通過載體和表現手法的變化更新,使其意味、形式更具有現代性和世界性。新形態的“合文”在重視設計情感的狀態下,需探尋出更多的形態結構和組合方式,使“合文”得到升華。此外,新形態的“合文”仍需保持清晰、易辨的特質,在設計過程中需注重去發現其中的偶然性和巧合性。筆者總結出新形態的“合文”設計分別為:旋轉形態、中西形態、圖底形態。

旋轉形態的“合文”是在上述傳統“合文”設計理據的基礎上形成的,類似風車轉動時的效果。旋轉形態主要是為了增加字體的趣味性和多樣性,也會給人以強烈的視覺感受。如“金農元和”的標志設計(圖4),該標志以單獨漢字“和”為主體,將四個“和”字共用同一個“口”并進行順時針旋轉,形成了標志中的圖案,巧妙有趣,識別性強。旋轉形態“合文”的魅力在于其靈活的構字形式,化靜為動,體現生生不息,在精準把握每個字形的獨特個性的同時,也給人以驚喜的視覺感受。

中西形態是現代“合文”設計的一種新形式,它是漢字與西文字體相結合的“合文”形態。中西形態的“合文”拓展了“合文”的設計思路,其不單單局限于對漢字的設計,拼音、英文也都成為“合文”的構成元素。陳楠設計的“北京禮物”的標志(圖5),以中國傳統的“合文”為設計靈感,選取了漢字“京”與“Beijing”進行組合設計,在傳承中國傳統文化的同時,兼顧了國際審美和認知,既傳統又現代,既民族又世界。筆者所做《愛軍隊·愛國家》的海報同樣運用了中西合并的“合文”形態,在漢字“愛”中融入英文“LOVE”和五星,力求海報整體簡潔大方,寓意直觀。在將中國設計推向世界的進程中,中西合并的“合文”形態不失為一種好的創作思路。

圖底反轉也可看作正負形。在平面空間中,正形與負形是依靠彼此界定和顯現的,兩者相互作用,在一個完整形象中表達深刻的含義。[15]我們通常將事物主體稱為圖,主體周圍的空白部分稱為底,兩者相輔相成,使空間得到延伸。這種手法的使用要求設計師在設計“合文”時具備敏銳的眼光和高超的技巧。如“中華慈善大會”的標志中(圖6),設計師將“惠”“善”二字相融,借助圖底反轉的手法巧妙結合兩字,形成了一種頗具現代性的“合文”。具有同樣設計思路的還有“中國中車”的標志設計(圖7),漢字“中”與“車”的巧妙融合,既保證了漢字的識別性,又使標志的整體設計極富感染力。虛實相生的結構特征蘊含了中國傳統的美學意境,可見圖底反轉不僅是一種設計手法,更是一種美學表達。圖底反轉形態的“合文”拓展了“合文”設計的思路與形式,使“合文”設計更具巧思。

(三)新維度

三維立體化與動態設計在當今設計領域中的發展勢不可擋,將二者融入“合文”設計中,使“合文”的設計維度不斷拓寬,并創造出更加新穎、立體、獨特、逼真的設計作品。如海報《開工大吉》,將“開工大吉”四字組成的“合文”設計成一個圓柱體,將二維形態轉換為三維立體的形態,增強了畫面的形式感和信息傳遞的效果,給人一種眼前一亮、循環往復的視覺感受。再如吉祥用語系列“合文”字體設計,是一組有趣的“合文”實驗,作者致力于打破已有的常規“合文”造型,從三維與動態的維度進行嘗試。左側是我們常見的“合文”形式,而右側是使用C4D(CINEMA 4D)軟件進行創作的立體“合文”,使“合文”的整體結構變得豐富且趣味性極強,每一筆畫都包裹了金色材質,迎合了“合文”的寓意。此外,作者還為立體“合文”增添了動態旋轉的效果,豐富了“合文”的設計,也拓展了該作品的傳播形態。隨著5G時代的到來,新的傳播形式不斷被催生,設計師只有緊跟時代的浪潮,不斷實驗與突破才能遠航。與此同時,我們還應關注各種新的設計形式,如智能生成、參數化設計等,合理借助新設備、新軟件,必要時也需跨界合作,力求提高“合文”設計的水平。

五、結語

“合文”作為中華民族的智慧結晶,不僅是民族的也是世界的,它給漢字設計提供了新的形式構成范本和審美支撐,也給設計師們帶來了很多設計思維和靈感啟示。在日新月異的視覺設計領域,讓設計回歸傳統,在傳統文化中尋找設計思路也不失為一條智慧的路徑,繼承好、發揚好中國優秀的傳統文化是當代設計師的責任與使命。我們對“合文”進行創意表達時,需在準確把握“合文”的設計理據的基礎上進行多領域、多維度、多形態的挖掘與創新,杜絕隨意構造,使“合文”不斷迸發新活力。

注釋:

[1]陳楠.中國漢字設計史[M].武漢:湖北美術出版社,2021:182.

[2]李明君.中國美術字史圖說[M].北京:人民美術出版社,1997:8-10.

[3]許慎.說文解字[M].北京:中華書局,2013.

[4]黃金城.論漢字筆畫[J].云南師范大學學報,2016(04):48-61.

[5]陳振濂.書法美學[M].濟南:山東人民出版社2006:195.

[6]王羲之.筆勢論十二章并序[M]//上海書畫出版社,古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海書畫出版社,1979:36.

[7]陳楠.格律設計:漢字藝術設計觀[M].武漢:湖北美術出版社,2018:110.

[8]陳振濂.書法美學[M].濟南:山東人民出版社,2006:240.

[9]陳振濂.書法美育[M].上海書畫出版社,2020:168.[10]鄧珊.圖形化漢字在視覺傳達設計中的運用[J].藝術品鑒,2018(32):237-238.

[11]眭佳寧.漢字合文圖形研究[D].南京藝術學院,2018.

[12]王軍云.中國民間吉祥圖典[M].北京:中國華僑出版社,2006:9.

[13]錢芳蕾.民俗文化語境下漢字合體字設計研究[D].武漢理工大學,2018.

[14]王怡瀟.視錯覺在文字創新中的應用[J].藝術大觀,2021(12):86-88.

[15]朱昱.當代新形態合文表現手法研究[D].杭州師范大學,2019.