古老牧歌唱出瑞典女性史

珍妮·蒂德曼–奧斯特貝里

這是一句讓我感觸頗深的話:“我們生來(lái)就要?jiǎng)谧鳎焐鷵?dān)負(fù)責(zé)任。二者伴隨我們的一生,融在我們的血液里。”

那是2017年,我正在聽(tīng)瑞典達(dá)拉納博物館聲音資料庫(kù)的錄音,說(shuō)話的是瑞典婦女卡琳·薩羅斯。她來(lái)自達(dá)拉納省穆拉市,生于1887年4月20日。

在卡琳13歲那年,她第一次被派到夏季牧場(chǎng)(f?bod)工作。她要為家里放牛,還要制作足夠過(guò)冬的奶制品。村子里的婦女每年夏天都在牧場(chǎng)上過(guò)著沒(méi)有男人陪伴的日子。那時(shí),卡琳會(huì)給姐姐寫信,把每天在牧場(chǎng)里的生活事無(wú)巨細(xì)地告訴她。在卡琳86歲那年,她對(duì)著麥克風(fēng)讀起了自己兒時(shí)寫下的信。從她的聲音里,我聽(tīng)出她已經(jīng)沒(méi)剩幾顆牙了。她的嗓音低沉而嘶啞,但飽含傷感的回憶與對(duì)青春的憧憬。

卡琳不僅談到了勞作與責(zé)任,還談到了獨(dú)立生活給牧場(chǎng)女工帶來(lái)的自由感。雖然夏季牧場(chǎng)意味著辛苦勞作,但脫離受家長(zhǎng)牢牢掌控的高壓生活讓卡琳體會(huì)到了舒適。在夏季牧場(chǎng)上,她可以自主決定如何安排一天的勞作。隨著時(shí)間的推移,她也學(xué)會(huì)了如何用自己的聲音召喚牛群。她滿懷敬意地談起了斯堪的納維亞夏季牧場(chǎng)文化中十分常見(jiàn)的尖聲吶喊,也就是古老的唱腔“庫(kù)爾寧”(kulning)。

瑞典的夏季牧場(chǎng)

很遺憾,我沒(méi)有聽(tīng)到卡琳·薩羅斯演唱庫(kù)爾寧。她的聲音只留存在了一個(gè)口述故事的檔案中。

不過(guò),另一位卡琳演唱庫(kù)爾寧的聲音還是把我迷住了。這位卡琳就是來(lái)自達(dá)拉納省特蘭斯特蘭德的卡琳·愛(ài)德華松·約翰松。她生于1909年,是家里十個(gè)孩子中的老大。在她五歲那年,她媽媽和村子里其他幾個(gè)年長(zhǎng)的婦女開始教她唱庫(kù)爾寧。卡琳的歌聲成為了瑞典及其夏季牧場(chǎng)文化理念的代表性配樂(lè)。由于對(duì)庫(kù)爾寧傳統(tǒng)作出了不少貢獻(xiàn),她獲得了瑞典的索恩金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢€在廣播、電視以及牧歌音樂(lè)會(huì)上表演庫(kù)爾寧。1997年卡琳去世后,瑞典最具影響力的報(bào)紙之一刊登了卡琳的生平,介紹了她作為夏季牧場(chǎng)女工的種種事跡。

聽(tīng)完兩位卡琳的故事和歌聲,我心中充滿了深深的敬意。我不僅要向兩位卡琳致敬,也要向所有夏季牧場(chǎng)女工致敬。她們?yōu)榱损B(yǎng)家糊口,擔(dān)起了如此繁重的工作。她們從牛奶和山羊奶中提煉奶酪和其他奶制品的方法沿用至今。她們貢獻(xiàn)的知識(shí)讓我們的食品制作工藝更精湛,讓生活更美好。她們創(chuàng)作的音樂(lè)能召集牧群,使其免于落入狼與熊之口,后經(jīng)小提琴手改編,又變成了舞蹈的配樂(lè)。

如今,我們能在許多現(xiàn)代語(yǔ)境下看到夏季牧場(chǎng)女工勞作與歌唱的痕跡。這證明她們不僅是瑞典歷史的一部分,也是今日的一部分。她們?cè)诒藭r(shí)與此時(shí)刻下的印記指引我們思考“遺產(chǎn)”一詞的真正含義以及它對(duì)我們生活的影響。在一個(gè)全球化的信息社會(huì)里,每次表達(dá)文化只需要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)或滑一下屏幕,于是我們發(fā)現(xiàn)自己總是在探索該如何自我定位。在動(dòng)蕩時(shí)期,比如陷入疫情、戰(zhàn)亂、饑荒,以及面對(duì)氣候危機(jī)等其他威脅穩(wěn)定與安全的因素時(shí),我們傾向于為自己尋找一個(gè)更純粹的立足之地。在那里,本土社會(huì)比全球大局更具有存在感,農(nóng)村沒(méi)有被城市吞噬,我們也與自然和諧共處,而不是改變自然以適應(yīng)我們的需求。

而這一切都深嵌在夏季牧場(chǎng)文化中。這就是為什么對(duì)瑞典人及斯堪的納維亞地區(qū)其他各國(guó)的人們來(lái)說(shuō),接受夏季牧場(chǎng)文化是如此重要,無(wú)論是將其視作遺產(chǎn)還是歷史。這也是為什么我要參與其中。對(duì)我來(lái)說(shuō),做夏季牧場(chǎng)女工的工作、學(xué)她們的手藝、唱她們的牧歌,這都是我與瑞典非物質(zhì)文化遺產(chǎn)建立有形聯(lián)系的方式。這也是我向數(shù)百年來(lái)一直游離于書面歷史之外的夏季牧場(chǎng)女工致謝、致敬的方式。為了找回這部分歷史,接下來(lái)就讓我們回到庫(kù)爾寧牧歌誕生的夏季牧場(chǎng),重溫那段時(shí)光,重現(xiàn)當(dāng)時(shí)的工作情境。

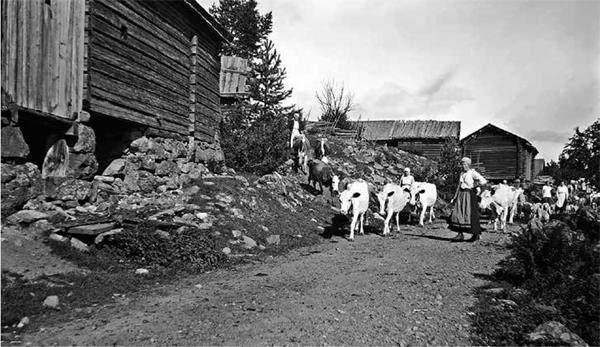

牧場(chǎng)女工需要獨(dú)自承擔(dān)繁重的勞作,為全家越冬作好準(zhǔn)備。

夏季牧場(chǎng)由貫穿瑞典中部的荒野地帶構(gòu)成,包括山地牧場(chǎng)和森林。這片荒野最終延伸到了挪威的山區(qū)。每到夏天,農(nóng)民就會(huì)到夏季牧場(chǎng)放牧,時(shí)至今日依舊如此。一個(gè)家庭牧場(chǎng)包括農(nóng)舍、小型乳牛舍、火爐房,還有牛棚、山羊棚和綿羊棚。有時(shí),還會(huì)出現(xiàn)多個(gè)家庭群居的情況。婦女們會(huì)在周圍綿延數(shù)公里的無(wú)圍欄牧場(chǎng)上和森林里自由自在地放牧。

那么,為何夏季牧場(chǎng)體系能延續(xù)至今呢?要想回答這個(gè)問(wèn)題,我們就要研究一下瑞典人與自然及自然規(guī)律的關(guān)系。瑞典南部的土地,土壤肥沃但面積有限。中部荒野地帶的冰磧土又十分貧瘠。農(nóng)民需要一種既能養(yǎng)活人又能養(yǎng)活牧群的方法,那就是每逢夏季將牧群趕到青草成熟早且草地面積廣的地方。

對(duì)村民和農(nóng)民來(lái)說(shuō),夏季牧場(chǎng)文化曾是一種生存策略。直到20世紀(jì)初新的用地策略出臺(tái),將牧群趕往夏季牧場(chǎng)不再是一種選擇,而是一種規(guī)則。每個(gè)村子的村民會(huì)聚在一起,定下遷往牧場(chǎng)的時(shí)間。到了那一天,數(shù)百頭牛、山羊、綿羊就會(huì)涌出村子,走向高山。

放牧文化存在于世界各地,但有一件事讓斯堪的納維亞地區(qū)的夏季牧場(chǎng)文化與眾不同。在夏季牧場(chǎng)里,放牧的是一位婦女。她要保護(hù)牧群免受捕食者的傷害,要給奶牛和山羊擠奶,要保證家庭與房屋完好無(wú)損,還要制作奶酪和其他奶制品。她不能犯錯(cuò)。哪怕是死一頭牲畜,也會(huì)造成嚴(yán)重的物資短缺。在制作黃油、奶酪、乳清制品的過(guò)程中,一個(gè)小小的錯(cuò)誤就可能害她全家在冬天忍饑挨餓。

村子里人力不足,所以婦女通常獨(dú)自前往夏季牧場(chǎng)。她不能休息,不能睡懶覺(jué),雨天也不能躲起來(lái)。即便如此,聲音資料里的大多數(shù)女性說(shuō),她們每年到達(dá)夏季牧場(chǎng)后,立刻就能感受到獨(dú)立與自由。比起身穿破衣?tīng)€鞋、獨(dú)自待在黑暗中陷入極度的疲勞,以及獨(dú)自在沼澤地埋頭苦干,獨(dú)立與自由的感覺(jué)壓倒了她們內(nèi)心的恐懼。

夏季牧場(chǎng)女工的生活意味著她們要樹立自己的習(xí)俗與傳統(tǒng)。數(shù)百年來(lái),這套習(xí)俗與傳統(tǒng)經(jīng)母親傳給女兒。通過(guò)這種方式,她們創(chuàng)造了自己對(duì)女性的定義,也創(chuàng)造出了自己的音樂(lè)語(yǔ)言。

在原始語(yǔ)境下,庫(kù)爾寧是一種勞動(dòng)歌曲,其誕生是為了滿足需求而非展現(xiàn)音樂(lè)。婦女們對(duì)牧群唱起庫(kù)爾寧,為的是把它們趕進(jìn)森林、叫牧群轉(zhuǎn)移位置或引起它們的注意。婦女們也會(huì)對(duì)其他牧民唱起庫(kù)爾寧,為的是打招呼和傳消息,比如提醒別人警惕捕食者或森林大火等危險(xiǎn)。對(duì)不同的牧群,庫(kù)爾寧的唱法也不同。在部分地區(qū),每個(gè)夏季牧場(chǎng)女工都有自己標(biāo)志性的旋律,這樣大家就知道誰(shuí)在森林里了。

庫(kù)爾寧總被人們描述成帶裝飾音的高音吶喊,通常屬于小調(diào)。然而,很多錄音顯示,庫(kù)爾寧也能用低音演唱,可見(jiàn)這種傳統(tǒng)很是復(fù)雜。婦女們來(lái)自何方、受教于誰(shuí),決定了她們歌聲的音調(diào)。庫(kù)爾寧里最常見(jiàn)的高音吶喊聲可達(dá)780—1568赫茲,而一般成年女性的說(shuō)話聲在165—255赫茲之間。

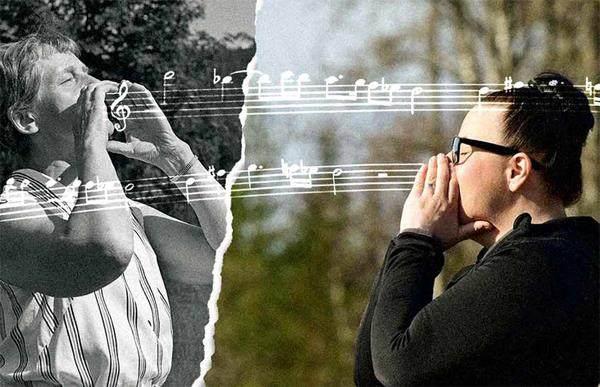

庫(kù)爾寧流傳至今。

庫(kù)爾寧沒(méi)有穩(wěn)定而強(qiáng)勁的節(jié)拍打底,歌詞創(chuàng)作通常比較自由隨意,重音一般落在元音I和O上,常以輔音H和J開頭,有時(shí)也以輔音S和T開頭。庫(kù)爾寧的旋律大多下行并綴有裝飾音。

有關(guān)瑞典北部的中世紀(jì)資料中包含幾段牧民的描述。她們說(shuō)自己會(huì)用動(dòng)物的角吹出樂(lè)曲,向自家牧群和其他牧民傳遞信號(hào)。16世紀(jì),牧師奧勞斯·芒努斯向教會(huì)匯報(bào)瑞典農(nóng)民的情況時(shí),也提到了吹奏動(dòng)物角的做法。不過(guò),這一做法鮮少出現(xiàn)在當(dāng)時(shí)斯堪的納維亞地區(qū)的夏季牧場(chǎng)文化中。

17世紀(jì)80年代末,烏普薩拉大學(xué)的教授約翰內(nèi)斯·哥倫布寫道:“瑞典山區(qū)女牧民的叫聲很奇怪。”

18世紀(jì)末,學(xué)者們發(fā)起了旨在“重新發(fā)現(xiàn)”歐洲鄉(xiāng)村音樂(lè)的運(yùn)動(dòng)。100年后,這個(gè)運(yùn)動(dòng)在民族浪漫主義時(shí)期達(dá)到高潮。在那時(shí),長(zhǎng)久以來(lái)一直作為牧民日常勞作的一部分且鮮少被稱為音樂(lè)的庫(kù)爾寧,不僅獲得了人們的重視,還被賦予了新的文化價(jià)值。繪畫、制作明信片、創(chuàng)作詩(shī)歌和舉辦小提琴比賽成了人們歌頌夏季牧場(chǎng)文化及其特色牧歌的標(biāo)準(zhǔn)方式。改編的瑞典牧歌作品也大量涌現(xiàn)。

或許,正是從那時(shí)起,庫(kù)爾寧才真正從牧民之聲轉(zhuǎn)變成了放牧之歌。在那一時(shí)期,所有牧歌開始了文化“提煉”的過(guò)程,庫(kù)爾寧更是如此。這一過(guò)程使庫(kù)爾寧變成了今天的樣子——既新穎又傳統(tǒng),成為了名副其實(shí)的瑞典特色。

20世紀(jì)初的農(nóng)業(yè)改革后,將牧群趕往高山牧場(chǎng)的需求減少了。突然間,莊稼收成和村內(nèi)牧場(chǎng)足以養(yǎng)活人和牧群。20世紀(jì)中期更是實(shí)現(xiàn)了牛奶的工業(yè)化生產(chǎn)。到了20世紀(jì)后期,許多高山牧場(chǎng)都荒廢了,女牧民的歌聲也停止了。不過(guò),仍有許多人沿襲著夏季牧場(chǎng)的傳統(tǒng)。

如今,人們無(wú)需再遵循規(guī)則前往夏季牧場(chǎng),即使去了也是麻煩多,收獲少。然而事實(shí)證明,比起抱怨繁重的勞動(dòng),人們沿襲傳統(tǒng)或繼承“遺產(chǎn)”的意愿更強(qiáng)烈。19世紀(jì)中期,瑞典有3000多個(gè)夏季牧場(chǎng)。如今,仍有200—250個(gè)夏季牧場(chǎng)存在。

現(xiàn)在我渴望離開森林,前往山那邊我的家。

黑暗漸漸籠罩這森林,夏日已離我們而去。

每只鳥兒都已飛走,每朵花兒都已死去。

草地失了肥力,如今已不見(jiàn)茂盛的牧草。

我數(shù)著過(guò)去的每一天,一周漫長(zhǎng)得像一年。

不久我會(huì)回到父母家,我將立刻停止所有的渴望。

現(xiàn)在我渴望離開森林里的小路,我在那里迷失過(guò)方向。

我在黑暗的森林中,在沼澤里,在冷杉林、石楠叢和樺樹林里誤入歧途。

現(xiàn)在我渴望離開森林,也離開湖泊。

不久我就要告別,我將回到我的家。

在那里我能依偎在溫暖的火堆旁。

表演庫(kù)爾寧讓她們覺(jué)得自己與本國(guó)文化遺產(chǎn)建立起了聯(lián)系,也讓她們覺(jué)得自己作為女人擁有了權(quán)力。

如今,夏季牧場(chǎng)女工的歌聲從森林和高山牧場(chǎng)傳了出來(lái)。演唱庫(kù)爾寧成了儀式慣例,也成了表演項(xiàng)目。它帶上了異國(guó)情調(diào),進(jìn)入了學(xué)術(shù)領(lǐng)域,走向了規(guī)范化,其文化意義得到了提升。人們認(rèn)為庫(kù)爾寧獨(dú)一無(wú)二,難以學(xué)習(xí),也難以掌握。斯德哥爾摩皇家音樂(lè)學(xué)院之類的高等院校還專門教授庫(kù)爾寧。多位庫(kù)爾寧傳承人也開班授課。

在我研究庫(kù)爾寧的第一年里,我采訪了許多專業(yè)的女性民歌歌手。她們?cè)谧钭屓艘庀氩坏降牡胤奖硌葸^(guò)庫(kù)爾寧。她們?cè)谒沟赂鐮柲Νh(huán)球競(jìng)技場(chǎng)表演過(guò),就在冰球比賽的中場(chǎng)休息時(shí)段;她們也在王室城堡里表演過(guò),就在瑞典國(guó)王和外國(guó)貴賓的面前;她們還在盛大的汽車博覽會(huì)開幕式上表演過(guò)。美國(guó)的瑪莎·斯圖爾特圣誕特別廣播節(jié)目曾將她們演唱的庫(kù)爾寧選為“冬日之歌”。當(dāng)日本作曲家坂本龍一的歌劇《生命》在東京上演時(shí),她們演唱的庫(kù)爾寧也是劇中眾多傳統(tǒng)歌聲之一。

即使是迪士尼也需要庫(kù)爾寧。在2013年的熱門電影《冰雪奇緣》中,艾爾莎發(fā)現(xiàn)了自己的內(nèi)在能量,發(fā)現(xiàn)了她冰雪魔法的真正力量,而那一刻我們聽(tīng)到的就是庫(kù)爾寧。

從上述例子中我們能看出,庫(kù)爾寧在我們這個(gè)時(shí)代是受眾人贊賞的聲樂(lè)表達(dá)方式。如今,庫(kù)爾寧游走在兩極之間。它既屬于城市,又屬于鄉(xiāng)村。表演的人既有老少農(nóng)民,也有受過(guò)高等教育的歌手。這群歌手或是在皇家學(xué)院中學(xué)習(xí)過(guò),或是師承自家祖母或者姨媽。如今,庫(kù)爾寧既能呈現(xiàn)出歌劇的風(fēng)格,又保留了傳統(tǒng)的唱法;既可精心編排,也可即興表演。

在數(shù)百年的歷史中,庫(kù)爾寧遠(yuǎn)播萬(wàn)里,但受其影響最大的還是社區(qū)和家庭。我采訪過(guò)的許多女性說(shuō),表演庫(kù)爾寧讓她們覺(jué)得自己與本國(guó)文化遺產(chǎn)建立起了聯(lián)系,也讓她們覺(jué)得自己作為女人擁有了權(quán)力。這種直爽而有力的聲樂(lè)表達(dá)方式對(duì)她們產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。她們的聲音在地平線上回蕩,占據(jù)了廣闊的空間。在她們表演庫(kù)爾寧并投資與之相關(guān)的文化時(shí),她們既是在展現(xiàn)文化遺產(chǎn),也是在將其概念化并與之磨合。她們對(duì)夏季牧場(chǎng)女工的歌聲、手藝和勞作進(jìn)行了徹徹底底的研究,里里外外都是學(xué)問(wèn)。她們的研究既與過(guò)去建立起了有形的聯(lián)系,也讓瑞典的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清清楚楚地顯現(xiàn)在了世人面前。

像夏季牧場(chǎng)這樣的文化遺產(chǎn)為我們打下了堅(jiān)實(shí)的地基,站立其上,我們就能更好地看待和理解當(dāng)今世界。文化遺產(chǎn)讓許多人與之共鳴,為之自豪,它也指明了我們最該保護(hù)什么,最該實(shí)現(xiàn)什么。定義文化遺產(chǎn)的過(guò)程應(yīng)該是思想和活動(dòng)的有機(jī)結(jié)合,這樣才能讓我們與歷史的邂逅更加迷人。參加與文化遺產(chǎn)相關(guān)的實(shí)踐活動(dòng)讓我們渴望了解更多。一旦我們的求知欲熊熊燃起,文化遺產(chǎn)就能幫我們理解為何我們生活在現(xiàn)今的環(huán)境與社會(huì)結(jié)構(gòu)下——因?yàn)槲幕z產(chǎn)不在彼時(shí),就在此時(shí)。

[編譯自美國(guó)《史密森尼》]

編輯:馬果娜