“力臂”概念建構(gòu)的思維導(dǎo)析

王正虎

關(guān)鍵詞:杠杠;力臂;力的三要素;實驗探究

在杠桿學(xué)習(xí)過程中,對初中學(xué)生來說“力臂”概念全新而陌生。“力臂”概念建構(gòu)是“杠桿”教學(xué)的重點,也是難點。教學(xué)中如何突破該難點?本文結(jié)合筆者的教學(xué)實踐來介紹“力臂”概念的建構(gòu)思維活動過程。

1教學(xué)背景分析

1.1前認(rèn)知分析

“杠桿”在“蘇科版”教材中是安排在九年級(初三年級)上學(xué)期的教學(xué)內(nèi)容。在這之前,學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)了力(包括重力、彈力和摩擦力)及其三要素,力與運動的關(guān)系(包括二力平衡、牛頓第一定律)。即學(xué)生知道“力的大小、方向、作用點對力的作用效果的影響”“力是改變物體運動狀態(tài)的原因”等。學(xué)生對運動狀態(tài)的理解只涉及到物體速度大小和方向的改變,未涉及物體轉(zhuǎn)動問題,學(xué)生不清楚、不明白轉(zhuǎn)動是不是指運動狀態(tài)改變。

1.2教材呈現(xiàn)分析

如圖1所示。“蘇科版”教材中呈現(xiàn)了與杠桿有關(guān)的名稱、意義與解讀。但對“力臂”提到的“從支點到動(阻)力的作用線的距離”中“力的作用線”未作出解讀:教材也沒有安排與杠桿相關(guān)的情境或?qū)嶒炞鳛楦拍罱?gòu)的鋪墊過程。這就為教師在教學(xué)實踐中進(jìn)行教材處理和選取教學(xué)素材留下了創(chuàng)作的空間。從新課程的理念來講,教師在教學(xué)中要通過“科學(xué)探究”的方式來幫助學(xué)生建構(gòu)“力臂”概念。

1.3認(rèn)知障礙分析

教學(xué)實踐經(jīng)驗告訴我們。學(xué)生在學(xué)習(xí)“支點”“動(阻)力”時比較容易,理解程度也較深,而對“動(阻)力臂”的學(xué)習(xí)往往會出現(xiàn)差異。不少學(xué)生對于為什么有“力臂”這個概念不太理解。對“支點到力的作用線”“支點到力的作用點”容易混淆。

實踐經(jīng)驗表明。學(xué)生在沒有感知和相關(guān)經(jīng)驗儲備時。對于一個新概念的認(rèn)知往往會有自己的“內(nèi)隱化”的認(rèn)識。就會把“支點到力的作用線”與“支點到力的作用點”等同起來。學(xué)生理解不了“力臂”是反映物體轉(zhuǎn)動效果的物理量。

綜上分析。教師在實際教學(xué)中要幫助學(xué)生突破學(xué)習(xí)的難點,為學(xué)生的認(rèn)知過程提供應(yīng)有的思維通道,幫助他們建構(gòu)準(zhǔn)確的“力臂”概念。

2教學(xué)實踐活動分析

2.1實驗探究。建構(gòu)概念

在學(xué)生初步認(rèn)識“杠桿”,并對“杠桿平衡”(靜止或勻速轉(zhuǎn)動)有些許理解之后。通過探究性實驗來幫助學(xué)生建構(gòu)“力臂”的概念。

【實驗1】(1)如圖2所示,調(diào)節(jié)杠桿在水平位置平衡,然后在杠桿左側(cè)某點掛一個鉤碼,杠桿立即失去平衡;接著在右側(cè)等距處掛一個相同的鉤碼,杠桿再次水平平衡。

設(shè)計意圖:觀察實驗。讓學(xué)生體驗到力可以改變物體的轉(zhuǎn)動狀態(tài)。

(2)如圖3所示,調(diào)節(jié)杠桿在水平位置平衡。在左側(cè)某點掛兩個鉤碼。在B點用彈簧測力計豎直下拉(位置3),使杠桿在水平位置平衡。

設(shè)計意圖:力的大小影響杠桿的轉(zhuǎn)動效果。

(3)將拉力作用點移到A點,豎直向下拉杠桿(位置1),杠桿由不平衡到重新平衡。

設(shè)計意圖:力的作用點影響杠桿轉(zhuǎn)動效果。

(4)將彈簧測力計在A點由位置1旋轉(zhuǎn)到位置2,讓學(xué)生觀察杠桿由不平衡到平衡的過程。

設(shè)計意圖:力的方向影響杠桿轉(zhuǎn)動效果。

歸納:力的大小、方向、作用點都會影響杠桿轉(zhuǎn)動效果,即力的三要素會改變杠桿的轉(zhuǎn)動效果。

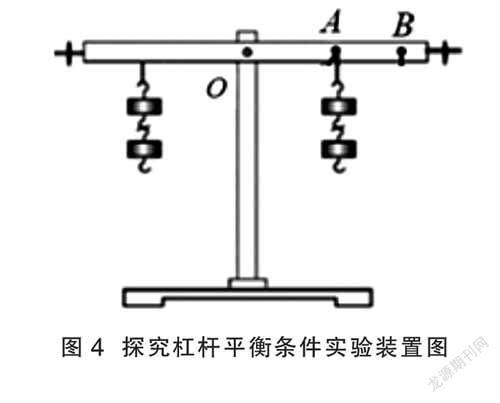

【實驗2】利用圖4所示裝置,讓學(xué)生探究“杠桿平衡條件”。

設(shè)計意圖:利用教材。讓學(xué)生動手實驗進(jìn)行分析與歸納。訓(xùn)練學(xué)生的實驗技能,同時讓學(xué)生體會“杠桿平衡”的意思;學(xué)習(xí)歸納實驗結(jié)論。

歸納:同學(xué)們通過探究實驗歸納結(jié)論:“動力×支點到動力作用點的距離=阻力×支點到阻力作用點的距離”是杠桿平衡條件。這個結(jié)論是否能夠成為杠桿平衡條件的一般性結(jié)論?

【實驗3】(1)結(jié)合圖3實驗裝置,做圖5所示實驗。在B點調(diào)節(jié)力的大小,方向始終與杠桿垂直,使杠桿在水平位置平衡,記下力的大小F1,測出OB距離L1;改變力的方向,調(diào)整拉力角度,使杠桿在水平位置平衡,記下力的大小F2。

設(shè)計意圖:在杠桿平衡時為鉤碼重力,為支點到鉤碼對杠桿拉力作用點的距離);認(rèn)識到“動力×支點到動力作用點的距離=阻力×支點到阻力作用點的距離”不是杠桿平衡的一般表達(dá)式。它只是在動力和阻力分別與杠桿“垂直”時成立。另一方面。讓學(xué)生認(rèn)識到力的方向?qū)Ω軛U平衡的影響。需要引入新的物理量才能研究出其平衡條件。這個新物理量如果定義呢?

(2)由“垂直”聯(lián)想:試著作支點到F2的垂直線(此時順便引入“力的作用線”概念)。如圖5所示,并測量出垂足到支點的距離L2;計算F2L2,并與GL比較。

設(shè)計意圖:運用聯(lián)想的思維策略。引發(fā)學(xué)生主動思維。自覺引入“垂直線”的想法。然后看這個想法是否成立(創(chuàng)新思維的一種基礎(chǔ)策略)。學(xué)生發(fā)現(xiàn),從而驗證其觀點。這種想法是否具有一般性?

(3)實驗驗證:如圖6所示,彈簧測力計在D點拉杠桿使其平衡,記下力的大小F3,測量距離L3,分析實驗數(shù)據(jù),尋找規(guī)律。

設(shè)計意圖:在上述實驗的基礎(chǔ)上進(jìn)一步驗證設(shè)想,并尋找到。

為研究杠桿平衡條件。引入“力臂”這個物理概念,其表述為“支點到力的作用線的距離”。從而歸納出杠桿平衡條件:動力×動力臂=阻力×阻力臂。

2.2建構(gòu)概念的思維過程分析

從上述實驗設(shè)計過程可以看到。“力臂”概念是伴隨著“杠桿平衡條件”規(guī)律的尋找應(yīng)運而生的。是在學(xué)生對杠桿進(jìn)行充分認(rèn)知和實驗操作的過程中建構(gòu)的必要的概念。其思維過程是一個從特殊到一般的過程。是一個從現(xiàn)實到理念的過程,是一個從他主學(xué)習(xí)到自主學(xué)習(xí)的過程。

總之,無論是在學(xué)習(xí)方式。還是在思維過程中。這種教學(xué)方式都有利于學(xué)生物理學(xué)科素養(yǎng)的沉淀,把物理研究、思考的方法時刻滲透在具體的概念建構(gòu)和規(guī)律學(xué)習(xí)的過程中。將教師生硬的給予轉(zhuǎn)變?yōu)閷W(xué)生主動的建構(gòu)。