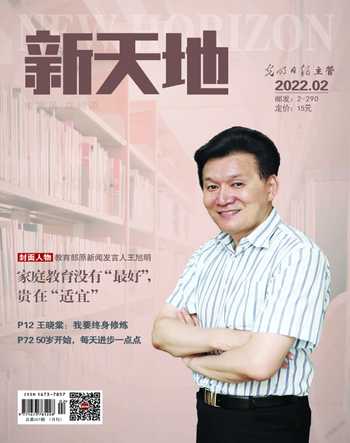

漫話京都的山水橋

臺恩普

北京是一座有著三千多年歷史的古都,在不同朝代有著不同的稱謂。它是公元前1122年戰國時期的燕國都城“燕都”,它也是兩漢、唐代時的“幽州”,它還是遼代的“上京”,元代時的“大都”。明代洪武元年(1368年),朱元璋滅掉元朝后為了記載平定北方的功績,將元大都改稱“北平”,明永樂元年(1403年),明成祖朱棣永樂皇帝取得皇位后,將他做燕王時的封地北平府改為順天府,建北京城,這是正式命名為北京的開始。明成祖于永樂十八年(1420年)遷都北京,改稱“京師”,直至清代。國民黨統治時期的1928年,曾一度把北京改為北平。直到新中國成立后,又恢復了“北京”這個名字。歷朝歷代何以都選擇在這里?主要還是因為,這里是山川險峻的戰略要地,有著肥沃的水田耕地,以及歷史文化。

燕山腳下

筆者家住海淀區潤千秋,西面大約500米就是距離北京市區最近的百望山森林公園,這里的占地面積足足有160多公頃。百望山又名望兒山,相傳北宋楊六郎與遼兵在此山下鏖戰,佘太君登山觀陣助威,此山因而得名。百望山四季景色宜人,春花燦爛,生機盎然;夏木蔭翳,清幽涼爽;秋意感人,紅葉傲霜;飛雪漫卷,銀裝素裹。

百望山森林公園內建有首都綠色文化碑林,依順山勢在林中置景,景中設碑,分別建有碑亭、碑廊及碑刻藝術墻,鑲嵌著黨和國家領導人以及社會知名人士題詞及書畫藝術家的作品碑刻600余通,以宣傳綠色文化建設為中心,弘揚中華民族的優良傳統。

百望山盤旋的山路旁,有一座華國鋒同志題寫的“太行前哨”石碑。這也標示著此地就是太行山與燕山連接之地。放眼望去,峰巒疊嶂,山野莽莽,不由讓人發自京都懷古之憂思。

北京三面環山,除了西南部房山區關溝與河北省太行山相隔之外,西北部和東南部均是著名的燕山。它西起張家口市萬全縣和懷安縣境內的洋河,東至山海關,北接壩上高原,七老圖山、努魯兒虎山。東西長約420千米,南北最寬處近200千米,主峰東猴頂,海拔2292.6米。南側為河北平原,高差大。灤河切斷此山,形成峽口即喜峰口,潮河切割形成古北口等,自古為南北交通孔道。在古代與近代戰爭中,常常是兵家必爭之地。

燕山,巍峨如王者。這里有刀光劍影,生死悲歡,有農耕和游牧兩大文明的較量,有帝王一統天下的意志。晶瑩的雪夾雜著烈烈的風,數不盡的草木枯榮、花開花落。“燕山雪花大如席,片片吹落軒轅臺。”這是《北風行》里的詩句。從長安而來的李白,站在居庸關前迎風而立,燕山報之以狂雪飛舞。燕山山脈離北京城最近,大家印象比較深的應是居庸關和八達嶺長城。居庸關的歷史可追溯到戰國時期燕國的上谷郡。酈道元的《水經注》里這么記載:“累石為關垣,崇墉峻壁,非輕功可舉。山岫層深,側道褊狹,林鄣邃險,路才容軌。”現今的居庸關,是大明王朝于洪武時期,為防御蒙元勢力,拱衛京師而修建的居庸關下的觀花鐵路。關于這一關隘,如果你翻過明史,還能讀到這么一段有趣的故事,說的是明朝三百年中,處理政務果斷剛毅的明武宗朱厚照,他出居庸關,到達宣化,其后在宣化御駕打敗了進犯的蒙古小王子,取得了應州大捷。

燕山,貫通著古今,延續著文脈。這里的景物極美,歷史極厚。沿燕山山脊筑有長城,形勢險要。喜峰口、古北口、黃花城、居庸關、東方口、獨石口、張家口是燕山長城重要關隘,自古以來是由燕山以北進入華北平原的重要孔道。有北京——承德、北京——通遼、北京——包頭鐵路和公路通過。

八達嶺是燕山居庸關留存最富有代表性的古長城之一。這里墻身高大堅固,外殼全是用整齊的巨大條石筑成,城頂上鋪砌著方磚,十分平整。雖然是下寬上窄,但在長城頂上五、六匹馬都可以并肩前進。墻頂靠外的一側有高達兩米的垛口,垛口上都還有瞭望口,垛口下面則是用作射擊的小洞。由于地勢陡峭,城墻靠內的一側還有卷門,開向一系列通到外邊地面的階梯,士兵可以從這里上下。這樣一座堡壘,進可以攻,退可以守,數目極多,緊接不斷。

當年,統治者設計這里的意圖,是想把“塞外”和“塞內”的人民隔開,彼此不再往來,但歷史的發展卻得出了相反的結果。那些長年守戍的士兵都來自中原的農民家庭,他們對塞外的游牧民族沒有過多的仇恨,那些不時被王爺驅使來騷擾中原的匈奴士兵,對塞內的人民也沒有多大的惡感。他們逐漸了解了彼此的境遇,建立了友誼。在這種友誼的交流中,中原的耕作技術和文化也逐漸傳到了塞外。我們現在常常提到的所謂“塞外江南”就是這種交流的成果。

如今我們登上萬里長城,展現在面前的已經不是古代詩人所謂的“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”了,現在的八達嶺長城已成為游客來京必選的項目之一。

水鄉京師

這些年,大家曾對北京的水犯過愁。認為北京地下水位深,水源不充足,比不上江南的山碧水綠。

其實,我們的首都北京,歷史上曾經是河湖縱橫、清泉四溢、稻花飄香、禽鳥翔集的美麗城市。這座文化底蘊濃厚的古都一直與水有著不解之緣,積水潭展示過“舳艫蔽水”的美麗景觀,通惠河畔縈繞著纖夫牽挽的號聲,高梁橋邊回響著詩人騷客的吟哦,長河兩岸留下了無數踏青者的萍蹤履印,胡同深處時時傳來“賣甜水”的吆喝……

北京西北三面環山,東南是朝海接陽的沃野平原。北京特殊的地理環境,造就了豐富的水資源和秀美的山河。永定河、拒馬河、潮白河、泃河四條自然水系,穿山越野咆哮而來,在溝通了北京200多條小河大渠和湖泊坑塘后,滋潤著本地的萬物生靈。一代代君王,在這里修筑高大城墻的同時,也挖掘了寬大的護城河,自有資料可查的遼代開始,至明清止,護城河總長度達130多里,形成了一道道網格線,在這些水鄉網格中,又有無數個坑塘洼淀,與郊區大大小小的濕地和山泉,組成了一個勝似仙境的巨幅立體水景圖。“運河般寬闊的護城河,是這幅風景畫的主體,岸坡下有幼童在蘆葦中玩耍,水面上浮游著群群白鴨,濺著水花,發出嘎嘎的聲音回答著主人的呼喚。提著洋鐵桶下到岸邊打水的人往往要蹲上一會兒,靜靜地欣賞這幅田園般的景致……”

把都城選在北京,就是因為北京有得天獨厚的山水地理環境。契丹人的遼代大后方,在今內蒙古的東部一帶,為了解決陪都燕京的城市供應,每年將大量糧草物資,從渤海灣水運到天津附近,然后走大運河,運抵通州的張家灣。從通州到燕京城里,還有四十多里的路程,若靠車載人拉,費時費力,效率很低。遼圣宗時期,在蕭太后的指揮下,挖修了一條從張家灣到迎春門(約在今南橫街東段附近)的人工運河,這是北京都城歷史上第一條漕運河道。當年,張家灣以南的漷縣一帶,是方圓百里的延芳淀。《遼史》記載:“延芳淀方數百里,春時鵝鶩所聚,夏秋多菱芡。”現如今,昔日的延芳淀早已變成洼地農田,只有老邁龍鐘的蕭太后橋還在。

為忽必烈解憂,郭守敬修了北京第二條運河。蒙古人的大元朝,人馬需求比遼金時期更多,但遼代的運糧河道其時已淤塞斷流,為了支撐龐大的中央政府和對外戰爭,每年南方的糧食、木材和絲織品等走大運河水道,貨物運到通州后,只能陸路運進京。元代水利學家郭守敬向皇帝提出六項治水建議,第一條就是修復中都城到通州的漕運河道。根據當時的水源情況,郭守敬認為,高梁河東北部的一條支流上承玉泉之水,中途又匯白蓮潭水,如果把這些水,灌入高粱河東段的舊河道,就會重新打通這條漕運路線,郭守敬的建議得到皇帝批準。至元十六年(1279年),從光熙門到通州50多里長的漕運河道,重被疏浚通航,稱為壩河。為了控制因地勢高差形成的水流湍急,沿途修建了王村壩、鄭村壩、西陽壩、郭村壩、常慶壩、千斯壩等七座閘壩,形成梯級水面,分段行船。還安排了8377戶維護和控制閘壩的夫戶,950戶船戶,這些夫戶,不分冬夏寒暑,整日勞作在壩河兩岸,每天190多條大小船只,來往于這條漕運河道上,氣勢頗為壯觀。

第三條運河——通惠河,有北京的生命河之稱。若論數漕運功勞,堪立頭功的當數通惠河。在十里長安街東段的建國門路南,有一處古觀象臺遺址,它就在元大都城的東南拐角處,通惠河從南側流出城。當年通惠河上的船隊,就是從觀象臺南側向西,經北京站和蘇州胡同繼續向西又向北,接通從積水潭流出的水道。今天積水潭邊的郭守敬紀念館南側水面,原先就是元代的積水潭碼頭。西直門立交橋中心東側,就是積水潭的西岸,北岸在地鐵車輛段以北,東邊和南邊的水面也比現在大得多,這片水面與二環路北邊的水面是連通的,到了明初,水勢仍很大。明清時期,許多名人富戶,都在碼頭周圍修建豪宅名園。在郭守敬的主持下,于至元二十九年(1292年)春動工修建這條漕運河道,次年秋天,上自白浮泉,下至通州高麗莊入白河口的濟漕工程全線貫通,全長160里零140步。瓊漿玉液似的河水,從甕山泊南出口流出,經長河引入今紫竹院湖繼續東流,一部分水注入大都護城河,主要水量由西海(積水潭)南折入城,晶瑩清澈的山泉水,經后海、前海,沿蕭墻東側(今南北河沿)南流,在今長安街南側匯入元代南護城河,然后經今東單、船板胡同、北京站,出東城流向通州大運河方向。

漕運之外,皇家苑囿受益更豐。在東二環路上,一點漕運的影子都看不見,因為早在20世紀70年代初,護城河就被填埋在二環路下。但東直門和朝陽門內的祿米倉、南新倉、北新倉等古老建筑,見證了這段漕運史。

明清時期,城外的通惠河兩岸仍是楊柳擁堤、風光旖旎,河水里魚蝦暢游,水禽時飛時落,由于通惠河上的水源,使得北京西郊水環境得以極大改善,清代開辟的西郊園林,受益更豐。古老的長河因水源充足,也煥發出生機。長河,是清代帝后們前往頤和園的主要水上通道,乾隆曾用“柳蔭深處是蓬萊”來比喻長河觀柳的意境。初夏一到,慈禧太后就帶著光緒皇帝到頤和園避暑,并處理朝政。他們坐轎到西直門外的倚虹堂,換乘船只一路西行。

今天在北京被視為偏僻落后的南苑,曾經是水域廣闊的南海子,有涼水河、小龍河、鳳河,到清代仍有“水泉72處”的記載。遼金時期帝王就在這里漁獵,并修建行宮。明代將南海子圍成皇家園林。清朝修建舊衙門行宮、新衙門行宮和南紅門行宮及寺院。

1949年后,國家對北京的水資源進行了重點考慮和規劃,北京建造了官廳、密云、十三陵、懷柔四大水庫,極大解決了北京用水和水患問題。

在水資源利用取得相當顯著成績的同時,新的問題也出現了。1949年,北京常住人口414萬,1978年,北京常住人口871萬,2020年,北京常住人口2189萬,五倍于新中國成立初期。這么多人要生活,城市要發展,都需要水。北京面臨著資源緊缺問題,地下水超采嚴重、濕地消失、湖泊面積縮小,曾經肆虐的永定河,也出現斷流。

面臨嚴峻的考驗,國家采取積極措施努力應對。隨著2014年南水北調工程一期南水進京,2016年北京地下水水位止跌回升。繼而大運河、北京中軸線申遺,曾經消失的景觀又再次重現。一座座濕地公園為首都居民提供了新的休閑場所。消失多年的麋鹿,又在南海子快樂生活。斷流的永定河重新波濤蕩漾,不同的是流淌的水不再是渾濁的泥水。2021年,北京出現了幾十年來最大夏季降水量,地下水位再次回升。加上通州陪都和雄安新區的規劃,老北京城區人口得到合理控制,重回“青山碧水、河湖縱橫、禽鳥翔集、稻花飄香”的美麗景象已指日可待!

古橋文化

在北京這座千年古都里,有各式各樣的古橋,有的已經上千年。大家知道的是:盧溝橋是歷史最悠久、最古老的北京古橋,始建于1189年。在《馬可·波羅游記》中它被形容為一座巨麗的石橋,后來外國人都稱它為“馬可·波羅橋”,并且特別欣賞橋欄柱上刻的獅子,說它們“共同構成美麗的奇觀”。兩側石雕護欄各有140條望柱,柱頭上均雕有石獅,形態各異,據記載原有627個,現存501個。石獅多為明清之物,也有少量的金元遺存。古時,這里澗水如練,西山似黛,每當黎明斜月西沉之時,月色倒映水中,更顯明媚皎潔,盧溝曉月從而成為古代著名的燕京八景之一。

十七孔橋是古代橋梁建筑的杰作,清乾隆時修建,是頤和園內最大的石橋。橋由17個橋洞組成,長150米,飛跨于東堤和南湖島,狀若長虹臥波。橋上石雕極其精美,每個橋欄的望柱上都雕有神態各異的獅子,大小共544個。兩橋頭還有石雕異獸,十分生動。欣賞十七孔橋之美,有四時之美,有晨昏之美,但更重要的是從不同角度去領略,即站在園中各處望橋和站在橋上望園中各處。

金水橋,分為內外金水橋,建于明永樂年間,以元皇城的周橋為藍本。外金水橋在天安門、太廟、中山公園前,共7座,三孔拱券式,南臨天安門廣場,北倚天安門城樓。橋欄雕琢精美,形似條條玉帶,與古樸的華表和雄偉的石獅構成天安門前巍峨壯麗的景色。內金水橋在太和門前廣場,共5座,單孔拱券式。造型秀美,同雄偉壯觀的午門城樓和金碧輝煌的太和殿相映襯,引人入勝。午門之內,太和門前是青磚墁地的一個大廣場,廣場南部自西向東蜿蜒流淌著一條如弓形的金水河。河上并排橫跨五座單孔石橋,是紫禁城內最大,也是最壯觀,最華美的一組石橋。

不過,許多人認為如今最為熱鬧,最接地氣,交通最為方便的石橋應是什剎海的前海和后海之間水道上的銀錠橋。

該橋始建于明朝,為南北向的單孔石拱橋,因形似銀錠故稱銀錠橋,是燕京小八景之一。過去站在銀錠橋上可遙望西山,故景名為“銀錠觀山”。在晴日的銀錠橋上總可以看到三三兩兩的游人憑橋遠眺,西山的輪廓在藍天白云之下,后海波光粼粼,兩岸樹影依稀,蔥蘢流翠,橋下水波粼粼,金光閃閃。橋周圍古宅相擁,胡同密集,古韻悠然,一派清雅幽靜的氛圍。銀錠橋北大約100米就是煙袋斜街,全長232米。別看街面不大,但它在老北京人心里的聲望可不小,其街名也頗有說頭。據清乾隆年間記載,在斜街的東口路北曾有一家煙袋鋪,門前豎著木雕大煙袋,足有一人多高,粗如飯碗一般,金黃色的煙袋鍋上還系著條紅穗,遠遠就能看到,十分醒目。此街也由此得名,流傳至今。如今經修整,煙袋斜街兩側建筑樸素典雅,明清傳統風格奪人眼目,前店后居的形式呈現出濃厚的市井風情和濃郁的老北京特色。這斜街仿佛是一條時空隧道,走進其中可以看到衣著時尚鮮亮的游人,有著不同膚色,用著各樣語言,尋覓著各式帶有時代印記的物品。

(作者系中國老齡事業發展基金會第四屆理事會副理事長,中國老齡科學研究中心原主任,高級記者)