校企融合下的“創新型”教學團隊培養模式研究

——以機器人學院為例*

陳建麗,童杰,徐志偉

(廣東科學技術職業學院機器人學院,廣東 珠海 519090)

為應對新一輪科技革命和產業變革的挑戰,中國制造必須向智能制造轉型升級。粵港澳大灣區制造企業是智能制造產業的排頭兵,需要大批高端復合型技能人才支撐產業發展。符合智能制造產業需求的人才培養已成為高職教育改革的當務之急。

學生創新創業能力是產業轉型升級的生力軍,是推動社會發展的強大動力。要進行“雙創型”人才培養,需要擁有過硬的師資隊伍。建設高效的“創新型”教學團隊,對于專業與課程建設、教師技能水平提升及學生培養質量提升都具有十分重要的意義,是培養學生創新創業能力的根本保障[1]。2021 年國務院印發了《國家職業教育改革實施方案》(以下簡稱“《職教20 條》”)。《職教20 條》從7 個方面提出了20條措施,要求下大力氣抓好職業教育,經過5~10 年作業時間,職業教育基本完成由政府舉辦為主向政府統籌管理、社會多元辦學的格局轉變,由追求規模擴張向提高質量轉變,由參照普通教育辦學模式向企業社會參與、專業特色鮮明的類型教育轉變,大幅提升新時代職業教育現代化水平,為促進經濟社會發展和提過國家競爭力提供優質人才資源支撐。廣東科學技術職業學院機器人學院始終以學生培養為中心,在教學團隊建設方面進行了一系列深化改革[2]。

廣東科學技術職業學院機器人學院由國際專家領銜,企業精英、教學名師帶頭,一批年輕博士為主的教師為骨干,組建符合“四有”標準,數量充足、專兼結合、結構合理的高水平“年輕化、創新型”教師團隊,為雙創人才建設提供高素質的人才保障,在教學、理論研究和科技創新方面取得突出成果。

1 身正為范,將師德建設放在發展首位

將師德建設融入教師專業發展全過程,實現師德建設與教師專業發展一體化。“立德樹人”一直是中華民族追求的永恒教育價值。黨的十八大報告明確指出:“把立德樹人作為教育的根本任務”。它提示我們:教育的根本對象、根本目的及根本任務都是人,要將教育的本質落實到育人上。立德樹人,為國育才為黨育人,培養社會主義建設者和接班人,不僅關系黨和人民教育事業的發展,也關系中國特色社會主義發展及中華民族偉大復興的全局和長遠。

教師作為人類靈魂的工程師,是實現“立德樹人”目標的重要角色。“德高為師,身正為范”,教師的人格修養和道德品質對學生的德育發展具有深遠影響。早在春秋時期,《論語》中便有記載:“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從”。因此,新時代下,對于師德的規范和要求更為重要,首先需要的就是繼承傳統,把優秀傳承發揚光大。新時代下作為一名人民教師,更注重師德的培養。國家層面提出“四有好老師”“四個引路人”等師德建設具體標準和要求。

首先,需要的便是崇高的教育理想。理想勵志于為祖國培養更多的棟梁之才。立足于三尺講臺,胸懷全局。機器人學院為工科類專業,對接粵港澳大灣區及珠江西岸智能制造業。地區產業面臨轉型升級,需要更多的智能制造人才,而學校則是培養人才的搖籃。教師不能安于一份工作,而應帶有一份情懷,帶有為智能制造培養產業人才的使命[3]。

其次,發揮黨員教師的模范示范作用。將教工黨支部建在專業群上,充分發揮教工黨員的先鋒模范作用,著力培養專業群黨建和學術雙帶頭人。習近平總書記指出,基層黨組織是貫徹落實黨中央決策部署的“最后一公里”,要堅持大抓基層的鮮明導向,抓緊補齊基層黨組織領導基層治理的各種短板,把個領域基層黨組織建設成為實現黨的領導的堅強戰斗堡壘[4]。

中國正處于兩個一百年歷史交匯期,以德國“工業4.0”為代表的第四次世界工業革命浪潮席卷而來,對高素質技術技能人才提出更高要求。職業技術學院肩負著為社會培養高素質技術技能人才,為智能制造產業培養合格產業工人的使命。如何通過黨員教師示范作用,通過基層黨組織卓有成效的工作提高人才培養質量,是黨員教師需要思考的時代課題。

通過加強團隊思政培訓與傳統文化培訓,將思政精神及中華優秀傳統文化精神植入教學團隊中,將中華優秀創統文化與師德建設相結合,要求教師在人才培養全過程傳播社會主義核心價值觀,培養學生以愛國主義為核心的民族精神、以改革創新為核心的時代精神。建立教師師德負面清單,對學術不端、漠視學生、不恰當言論等教師失德失范行為進行約束。

2 權威領軍,建設“創新型”雙師隊伍

2.1 國際職業教育和產業技術權威引領專業群建設

聘請國際工程教育協會知名教授為職業教育標準建設領軍人才,指導國際水平職業教育標準建設,建成一套中國特色的工業機器人專業群職業教育標準,形成可輸出的中國職業教育品牌。聘請國家“千人計劃”專家學者為科研領軍人才,打造4 個科研創新團隊,在智能制造關鍵技術研發方面取得引領性成果,具體如表1 所示。

表1 專業群領軍人才專家團隊一覽表

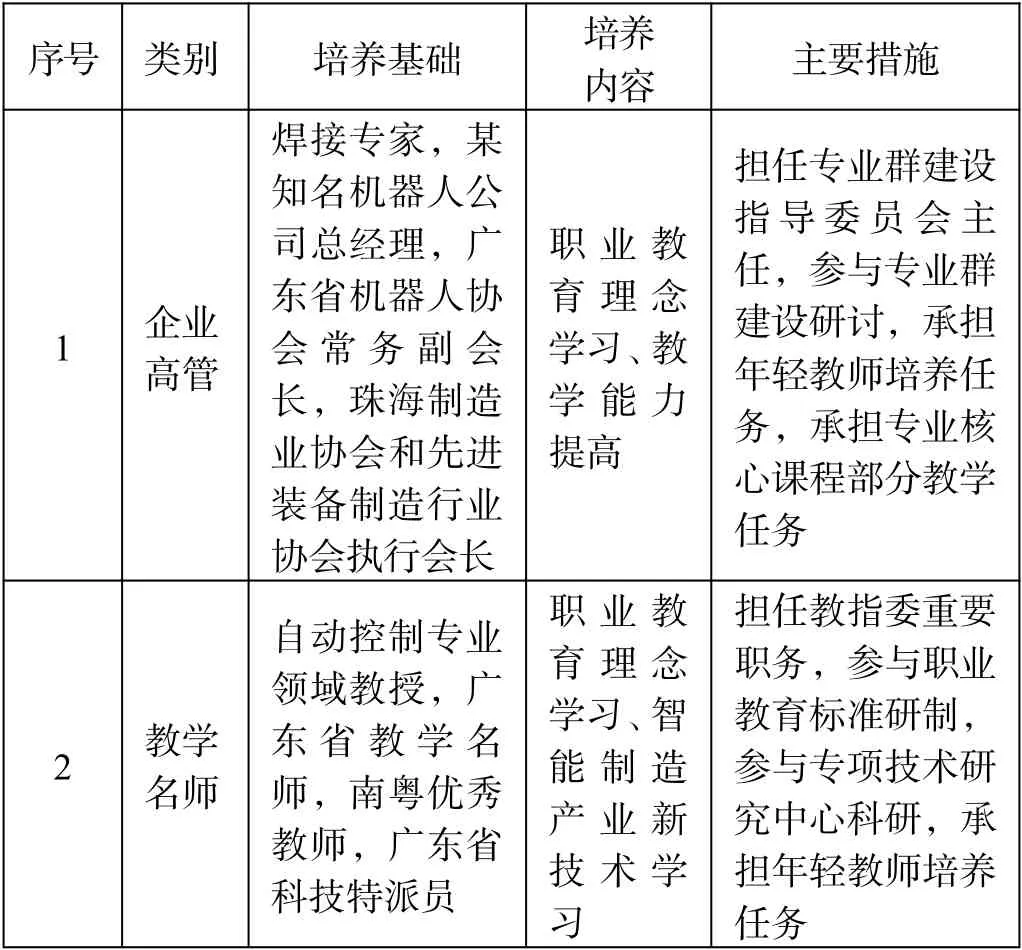

2.2 行業精英和教學名師聯手指導專業群發展

聘請廣東省機器人龍頭企業高管作為專業群校外帶頭人,由省級教學名師作為專業群校內帶頭人,指導專業群在專業建設、國際標準內化、課程建設、校行企聯動等方面取得突破。專業群帶頭人培養規劃具體如表2 所示。

表2 專業群帶頭人培養計劃一覽表

2.3 內培外引、專兼結合構建高水平骨干教師隊伍

通過校企互聘共培,建成一支“年輕化、創新型”高水平骨干師資隊伍,重點培養校內骨干年輕教師25名。通過承擔科研教改項目、專業教學任務、擔任企業科技特派員、參加國內外培訓、指導學生參加技能大賽等途徑,在工業機器人技術、數控技術、工業網絡技術、智能控制等關鍵技術領域提高教學科研能力。3 年建設期內,新引進博士學位或具有5 年以上工作經歷的智能制造企業技術骨干20 名,聘請企業技術專家50 名擔任專業群兼職教師,建成國家級優秀教學團隊。

2.4 技能競賽、建設高技能實戰隊伍

通過技能競賽,建設高技能實戰隊伍。有效利用學校彈性人才引進機制,積極引進全國技術能手、省技術能手等高水平技能人才,建設技能大師工作室,為提高團隊技能水平提供技術支持。鼓勵團隊成員參加技能競賽,為參賽提供政策與資金支持,通過實戰提高團隊成員技能水平。建立指導學生參加技能競賽長期政策,對教師指導與學生參賽分別提供政策與資金支持,建立學生選拔與培訓機制,形成“傳幫帶”良性循環,參賽同學與集訓隊同學將培訓所學技能知識傳授到班上,一點帶面,提高學生技能水平。建立團隊分享機制,每年技能競賽后進行復盤與總結,逐年提供團隊技能競賽水平[5]。

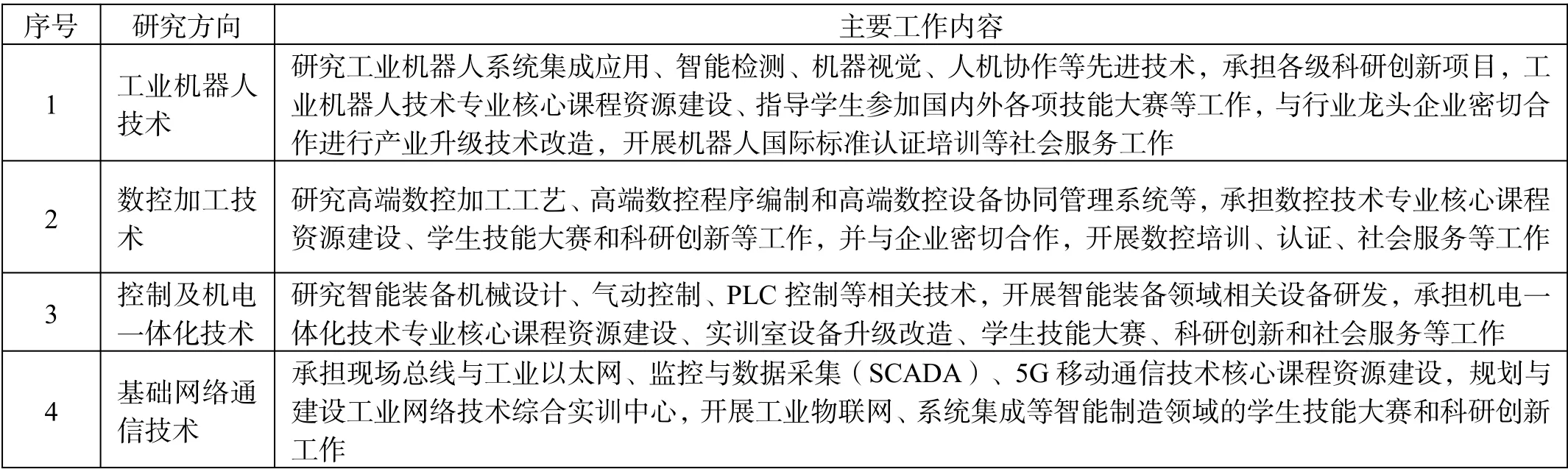

2.5 各盡所長,打造高水平理論研究和科技創新團隊

由職業教育專家領銜,選拔教學能力強、經驗豐富、高職教育理論功底深厚的骨干教師擔任“高等職業教育標準研究中心”研究員,組建高職教育理論研究團隊。學習并內化IHK 國際職教資源,通過對智能制造產業、行業、企業、崗位、職業等進行調研,在專業教學標準、課程標準、教學運行標準、教師標準、畢業學生質量標準、實訓條件建設標準等方面形成系統化理論研究成果,形成中國特色專業群標準,培養一批職教理論研究專家[6]。由專業群領軍人才帶領,成立“智能制造技術研究院”,選拔科研服務能力突出的教師,組建“創新型、結構化”科研創新團隊。

在智能制造關鍵核心技術研發等方面取得引領性成果,具體如表3 所示。同時,積極推進智能制造產業領域關鍵技術與教學、科研內容深度融合,與龍頭企業、科研院所的骨干力量協同攻關,增強專業群科研創新能力;以科研創新促進教學改革創新,全面提高人才培養質量。

表3 高水平科技創新團隊研究方向一覽表

3 文化引領,保障師資隊伍建設水平

3.1 提供學習交流機會,鼓勵教師深入生產一線鍛煉

職業教育師資隊伍培訓經過多年的實踐,在各地已形成具有地方特色的發展模式。職業教育不同于學科教育,更加注重教師技術技能水平。《職教20 條》提出:從2019 年起,職業院校、應用型本科高校相關專業教師原則上從具有3 年以上企業工作經歷并具有高職以上學歷的人員中公開招聘,特殊高技能人才(具有高級工以上職業資格人員)可適當放寬學歷要求,2020 年起不再從應屆畢業生中招聘。加強職業技術師范院校建設,優化結構布局,引導一批高水平工科學校舉辦職業技術師范教育。實施職業院校教師素質提高計劃,建立100 個“雙師型”教師培養培訓基地,職業院校、應用型本科高校教師每年至少1 個月在企業或實訓基地實訓,落實教師5 年一周期的全員輪訓制度。探索組建高水平、結構化教師教學團隊,教師分工協作進行模塊化教學。選拔多名優秀教師赴德培訓3 年,重點學習德國工業機器人、機電一體化專業雙元制教學模式,IHK 職業教育認證體系、課程及實訓條件建設經驗,并內化成專業群建設標準。加大與香港科技大學、澳門大學等交流,每年派出3~5 名教師赴粵港澳大灣區知名高校研修,提升學術水平。鼓勵骨干教師積極參加省級以上教指委、行業協會的各種交流學習,積極創造條件,為年輕教師擔任教指委或行業協會重要職務提供幫助,使專業群教師具有良好的產業發展前瞻性。每年選派若干名骨干教師分批參加智能制造龍頭企業實踐研修、技術改造,為企業提供技術服務,提升教師科技服務能力。

3.2 建設專業群文化,完善教師發展保障制度

在專業群營造“守正篤實,久久為功”的文化氛圍,使教師熱愛教書育人,潛心鉆研、腳踏實地、持之以恒地開展教學科研,在人才培養和科技創新上作出實實在在的貢獻,打造中國特色專業群文化品牌。在師德、專業知識、專業能力培養等方面建立具體的指標體系,完善教師發展保障制度,制定專業群教師標準。

建設期內,建成專業群國家級優秀教師團隊。培養職教理論研究專家5 名以上,科技領軍人才5 名以上,專業領軍人才5 名以上,國家級教學名師1 名以上,引進博士學位或具有5 年以上工作經歷的智能制造企業技術骨干20 名以上,建立一支由50 名以上企業技術專家組成的專業群兼職教師團隊。“高等職業教育標準研究中心”和“智能制造技術研究院”成為粵港澳大灣區有重要影響力的職業教育理論研究與科技服務組織。

3.3 建設全方位多元化培養機制,提升教師發展途徑

在培訓對象上,包含從專任教師到兼職教師到輔導員的全員培訓。對各類人員開展專門培訓與繼續教育。專任教師針對實踐動手機會少,企業經歷少的實情,提高下企業人數比例,提高下企業靈活性,可以用寒暑假或課程少的時間段,靈活機動下企業。兼職教師主要開展職業教育理念培訓,提升其職業教育意識。輔導員加強對行業發展動態培訓,了解行業發展趨勢,更好指導學生就業創業[7]。培訓形式多樣化,如國培、省培、訪問學者、下企業實踐、繼續教育、行業企業培訓等全方位多內容,以促使教師緊跟行業發展動態,提升職業技能水平。

4 結語

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出:“以珠海、江門、佛山為龍頭建設電子信息產業、先進裝備制造產業,推動制造業智能化發展”。構建具有國際競爭力的現代產業體系;培育一批具有系統集成能力、智能裝備開發能力和關鍵部件研發生產能力的智能制造骨干企業;以機器人及其關鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備為重點,大力發展智能制造裝備和產品,成為粵港澳大灣區產業轉型升級的重中之重。與之相適應,培養一大批工業機器人產業高端技術技能型人才成為高職教育人才培養的當務之急。教師是人才培養的智庫,借助校企人才互培共聘,打通“學校—企業”通道,增加教師生產實踐能力,提高校外企業家教學育人水平,共同打造服務于雙創教育的“創新型”教學團隊。