圍刺陰陵泉治療膝關節鵝足區運動性損傷療效觀察

肖祖偉 鄭傳華 劉智權 梅禮波

膝關節鵝足囊區運動性損傷[1]屬中醫傷筋病范疇[2],單純鵝足囊區運動性損傷多見于劇烈運動、初學舞蹈及廣場舞、快頻率的行走、爬山的人群以中老年女性。筆者在經筋理論的基礎上運用圍刺陰陵泉治療膝關節鵝足區運動性損傷(半月板和韌帶損傷除外)取得了較好的療效,現就運用體會介紹如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020年1月—6月收治的72例患者為研究對象,其中男26例,女46例;發病年齡25~70歲,平均48.6歲;病程最短3 d,最長3個月。采用分組對比方法,將72例患者分為針藥結合研究組和西藥組。入組年齡25~70歲;針藥結合研究組38例,男14例,女24例;平均年齡49.2歲;平均病程12.1 d。單純西藥組34例,男12例,女22例;平均年齡48.0歲;平均病程13.0 d。72例患者中左膝22例,右膝38例,雙膝12例。2組間一般資料比較(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準參照《中醫病證診斷療效標準》[2]中有關“傷筋病”和現代西醫鵝足滑囊炎[3]以及影像的診斷標準[4],選擇符合條件的膝關節運動性損傷患者 72 例(膝關節骨性關節炎和半月板和韌帶損傷不在此次研究范圍)。

1.3 治療方法針藥結合研究組:在膝關節陰陵泉穴稍前方(即膝關節鵝足區運動損傷壓痛最敏感的位置)[5,6],以此點為中心,常規消毒后,用長為50 mm,直徑為 0.3 mm 的毫針,采用圍刺法[7],分別從四周向中心點(陰陵泉稍前方疼痛敏感點)平刺進針,進針深度為 1.0~1.2 寸,圍刺4~6針,有輕微針感為度,接電針儀選擇輕刺激,隔日 1 次;再給予雙氯芬酸鈉乳膏局部涂擦,一日2次,堅持治療7~10 d。西藥組:給予雙氯芬酸鈉乳膏局部涂擦,一日2次,堅持治療7~10 d。

1.4 臨床療效按膝關節功能評分量表(Lysholm評分)和 VAS評分進行評價。膝關節功能評分量表(Lysholm評分)包括:跛行、支撐、交鎖、穩定性、疼痛、腫脹、 爬行及下蹲8個方面對患者治療前、治療后膝關節運動功能、 癥狀進行評估,分值為0~100分,分值越高越健康,分值越低代表病情越重[8]。VAS評分:VAS評分量表對患者治療前、治療后膝關節疼痛程度情況進行評估,分值范圍0~10分,0分為無任何不適感,1~3分為輕度疼痛,4~7分為中度疼痛,>7分為重度疼痛[9]。

2 結果

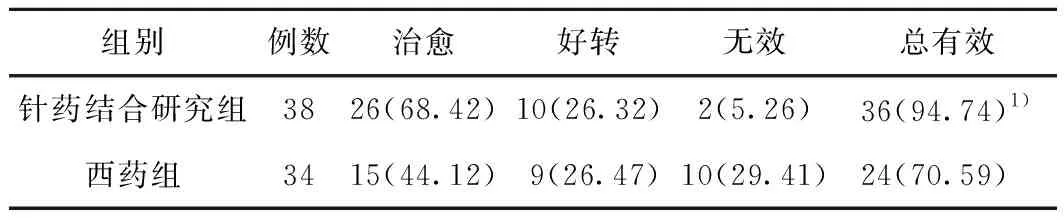

2組患者治療前Lysholm評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者Lysholm評分較治療前改善(P<0.05),觀察組Lysholm評分比西藥組升高更明顯。2組患者治療前VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者VAS評分較治療前改善(P<0.05),觀察組VAS評分比西藥組降低更明顯,差異有統計學意義(P<0.05) ,2組患者治愈率和總有效率比較,觀察組較西藥組治愈率和總有效率明顯提高,差異有統計學意義(P<0.05) 。見表1、表2。

表1 2組患者治療前后Lysholm和VAS評分比較 (例,

表2 2組患者臨床療效比較 (例,%)

3 討論

膝關節鵝足區運動性損傷是臨床常見的疾病。陰陵泉,最早記載于《黃帝內經·靈樞》[10]。《席弘賦》載:“腳痛膝腫針三里,又須兼懸鐘、二陵”。《玉龍賦》說:“陰陵、陽陵治療膝腫”。陰陵泉穴位深層解剖是鵝足囊,鵝足囊是縫匠肌、股薄肌及半腱肌的聯合腱止點,是膝關節運動損傷中最易損傷的部位。《素問·五藏生成》則認為“諸筋者皆屬于節”。這些觀點與現代醫學的認識同出一轍,有共通之處。《素問·調經論》中提出了“病在筋,調之筋”,而《靈樞·衛氣失常》則闡述了筋部針刺時應該以痛點及附近部位取穴為主。采用圍刺陰陵泉[11]治療膝關節運動性損傷既符合中醫的經筋治療理論[12],又符合西醫的鵝足區運動損傷治療體系[1,13]。近代也有很多醫者運用陰陵泉治療疼痛的案例[14],如陳小平復方丹參注射液注射于陰陵泉治膝痛[15];靳志鵬[16]針刺足三里、陰陵泉穴治療肩關節周圍炎;袁香玉等[17]陽陵泉透陰陵泉治療髕骨軟骨病;田杰[18]采用針刺陰陵泉治療隱神經痛,林曉光等[19]采用重灸“相對穴”陰陽陵泉治療膝骨關節炎急性發作;林智豪[20]采用陽陵泉透刺陰陵泉治療膝骨關節炎等,屢建奇功。

筆者采用的圍刺法源于《靈樞·官針》中的揚刺法,以病變局部(陰陵泉稍前方疼痛敏感點)為中心,分別從四周向中心點(陰陵泉稍前方疼痛敏感點)平刺進針。這種治療適用于疼痛范圍局限的筋經病證,而膝關節鵝足區運動性損傷[21-24](半月板和韌帶損傷除外)正適合這類特點;該療法操作簡便、安全、有效,在臨床中的筋經病證治療中屢獲良效。