廣東省碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與企業(yè)綠色創(chuàng)新

■沈洪濤 李文慧 黃 楠

一、引言

2020年9月,國(guó)家主席習(xí)近平在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上向世界承諾中國(guó)將提高應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)家自主貢獻(xiàn)度,力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和①。2021年10月26日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》)②,明確提出要發(fā)揮全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)作用,再次證明了我國(guó)是一個(gè)有擔(dān)當(dāng)?shù)拇髧?guó),不斷為緩解全球氣候變化問(wèn)題貢獻(xiàn)力量。為應(yīng)對(duì)氣候變化,減少溫室氣體的排放,中國(guó)選擇了以激勵(lì)為主的市場(chǎng)化減排政策,積極引入碳排放權(quán)交易機(jī)制。2013年6月起,碳排放權(quán)交易在北京、上海、天津、廣東、湖北、重慶等地區(qū)先后試點(diǎn)實(shí)施。我國(guó)的碳排放權(quán)交易采用了總量控制與交易型制度。在總量控制與交易型的碳市場(chǎng)中,主管部門(mén)依據(jù)溫室氣體排放控制目標(biāo)設(shè)定排放總量,并將其以碳排放配額的方式分配給納入碳交易市場(chǎng)的主體,規(guī)定其應(yīng)在履約期屆滿前提交與排放量相等的碳排放配額。在該機(jī)制下,配額短缺且高減排成本的企業(yè)可以向低減排成本的企業(yè)購(gòu)買(mǎi)其富余配額,從而實(shí)現(xiàn)全社會(huì)低成本地控制二氧化碳排放。當(dāng)企業(yè)預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)量下的排放量超過(guò)其所持有的配額時(shí),企業(yè)可以選擇購(gòu)買(mǎi)配額以完成履約義務(wù)或者通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新在原有產(chǎn)量下減少碳排放。理論上,為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,企業(yè)會(huì)權(quán)衡碳價(jià)與減排成本,當(dāng)邊際碳價(jià)小于企業(yè)邊際減排成本時(shí),控排企業(yè)會(huì)選擇在市場(chǎng)上購(gòu)入碳配額以完成履約義務(wù);當(dāng)邊際碳價(jià)大于企業(yè)邊際減排成本時(shí),控排企業(yè)會(huì)選擇通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新以減少碳排放。

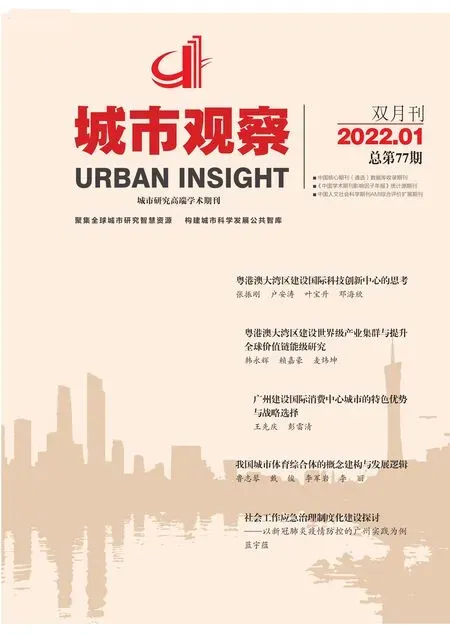

碳排放權(quán)交易在中國(guó)試點(diǎn)已有8年多的時(shí)間,相較于歐盟碳市場(chǎng)2020年的平均碳價(jià)24.48歐元/噸(按2020年12月31日的匯率折合為人民幣約為195.84元/噸)④,我國(guó)目前碳市場(chǎng)的整體碳價(jià)水平較低,并且各試點(diǎn)市場(chǎng)碳價(jià)水平呈現(xiàn)較大差異(圖1)。2013—2017年我國(guó)各試點(diǎn)市場(chǎng)的碳價(jià)整體呈下降趨勢(shì),2017—2020年各試點(diǎn)市場(chǎng)的碳價(jià)整體呈上升趨勢(shì)。由于碳市場(chǎng)成立初期碳價(jià)不穩(wěn)定,廣東省試點(diǎn)市場(chǎng)的碳價(jià)在2013—2015年急劇下降,但在2016—2020年穩(wěn)步上升;深圳市試點(diǎn)市場(chǎng)的碳價(jià)只在2018年和2020年略有上升,其他年份均為下降狀態(tài)。碳價(jià)變動(dòng)是否影響企業(yè)綠色創(chuàng)新是本文的研究問(wèn)題。

圖1 2013-2020年各試點(diǎn)市場(chǎng)年度平均碳價(jià)③

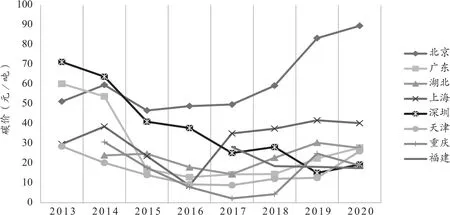

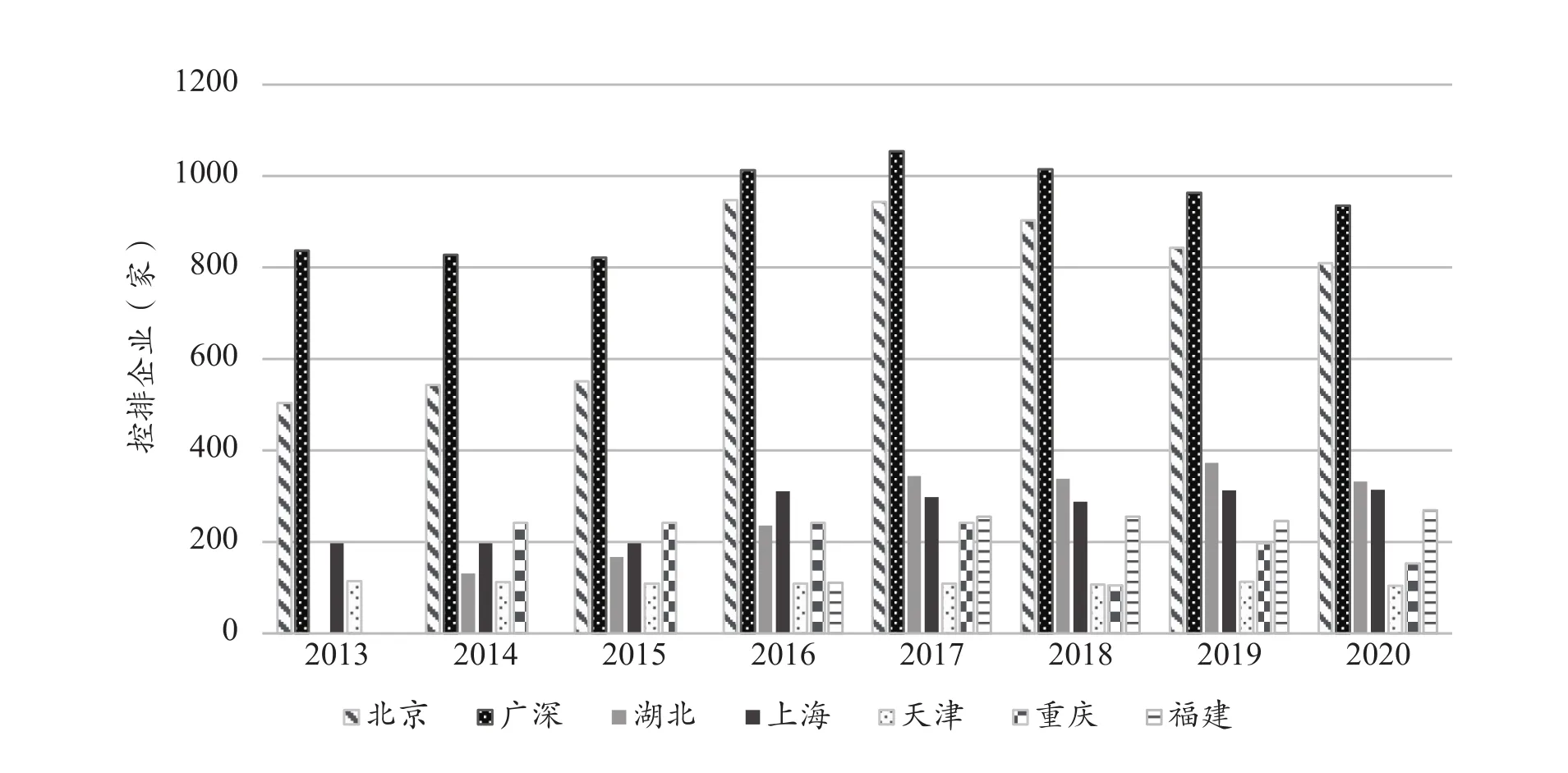

已有研究從企業(yè)是否參與碳排放權(quán)交易角度來(lái)考察企業(yè)綠色創(chuàng)新行為,例如宋德勇等(2021)[1]運(yùn)用多期PSM-DID方法實(shí)證檢驗(yàn)碳排放權(quán)交易對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響,研究發(fā)現(xiàn)實(shí)施碳排放權(quán)交易可以顯著促進(jìn)企業(yè)綠色創(chuàng)新。Calel和Dechezleprêtre(2016)[2]利用雙重差分模型研究發(fā)現(xiàn)歐盟碳排放權(quán)交易機(jī)制對(duì)企業(yè)的低碳創(chuàng)新有顯著的促進(jìn)作用。但這些研究并未考慮碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)影響。由于廣東省和深圳市是國(guó)內(nèi)較早啟動(dòng)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)的省市,覆蓋行業(yè)較多,控排企業(yè)相對(duì)更多(圖2),且交易最活躍,交易量最大(圖3),因此本文以廣東省上市公司為樣本,檢驗(yàn)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)其他條件不變時(shí),在合理的碳價(jià)范圍內(nèi),碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的上升能顯著促進(jìn)企業(yè)的綠色創(chuàng)新,并且,對(duì)控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響更大。

圖2 2013-2020年各試點(diǎn)市場(chǎng)控排企業(yè)數(shù)量

圖3 2013-2020年各試點(diǎn)市場(chǎng)年度碳排放權(quán)成交量

本研究在理論上揭示了碳排放權(quán)交易機(jī)制促進(jìn)企業(yè)綠色創(chuàng)新的內(nèi)在邏輯,即碳市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,當(dāng)單位碳價(jià)大于或等于企業(yè)邊際減排成本時(shí),企業(yè)會(huì)通過(guò)綠色創(chuàng)新減少碳排放從而適應(yīng)碳排放約束;在實(shí)踐上提供了碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升促進(jìn)企業(yè)綠色創(chuàng)新的實(shí)證證據(jù),有助于指導(dǎo)我國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)和企業(yè)綠色發(fā)展,有利于推動(dòng)碳達(dá)峰和碳中和的早日實(shí)現(xiàn)。

二、文獻(xiàn)回顧與研究假設(shè)

與本研究相關(guān)的文獻(xiàn)包括碳排放權(quán)交易價(jià)格的研究和企業(yè)綠色創(chuàng)新的研究。關(guān)于企業(yè)綠色研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域的研究成果己頗為豐富,從企業(yè)自身個(gè)體特征(例如企業(yè)規(guī)模、盈利狀況、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)等)到外部市場(chǎng)環(huán)境(例如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、宏觀政策、制度體系等)都會(huì)通過(guò)相應(yīng)的渠道與機(jī)制對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新產(chǎn)生相應(yīng)的影響。從企業(yè)自身個(gè)體特征來(lái)看,肖小虹等(2021)[3]、柏群和楊云(2020)[4]基于實(shí)證研究分別發(fā)現(xiàn)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任、組織冗余資源的存在對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新績(jī)效有積極影響。從外部市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,陶鋒等人(2021)[5]采用雙重差分法考察了環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制對(duì)綠色技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)數(shù)量和質(zhì)量的影響,研究發(fā)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制的實(shí)施雖然促進(jìn)了綠色專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量的擴(kuò)張,但也導(dǎo)致相關(guān)創(chuàng)新活動(dòng)質(zhì)量的下滑。曹洪軍等人(2021)[6]結(jié)合組織綠色學(xué)習(xí)理論,以石油煉化企業(yè)為研究對(duì)象,研究發(fā)現(xiàn)環(huán)境規(guī)制對(duì)組織綠色學(xué)習(xí)和企業(yè)綠色創(chuàng)新有顯著的正向影響。徐佳和崔靜波(2020)[7]、沈璐和陳素梅(2020)[8]以及齊紹洲等(2018)[9]都利用雙重差分/三重差分模型進(jìn)行研究,分別發(fā)現(xiàn)低碳城市試點(diǎn)政策、用能權(quán)交易政策、排污權(quán)交易試點(diǎn)政策能誘發(fā)企業(yè)的綠色創(chuàng)新活動(dòng),提升企業(yè)的綠色創(chuàng)新水平。

關(guān)于碳排放權(quán)交易價(jià)格的研究主要集中在三個(gè)方面:一是碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的影響因素研究;二是碳排放權(quán)交易價(jià)格與股票價(jià)格、能源價(jià)格之間的關(guān)系研究;三是碳排放權(quán)交易價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)微觀行為的影響。關(guān)于碳排放權(quán)交易價(jià)格的影響因素研究,學(xué)者們認(rèn)為主要影響因素有能源價(jià)格、股價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等。例如Kaile Zhou等人(2018)[10]利用向量誤差修正(VEC)模型探討了能源價(jià)格、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、空氣質(zhì)量和碳排放權(quán)交易價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,結(jié)果表明,這些指標(biāo)與碳排放交易權(quán)價(jià)格之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。姜瑜和吳哲宇(2021)[11]選取2014年7月—2018年12月五個(gè)活躍度高的碳試點(diǎn)市場(chǎng)的日交易價(jià)格數(shù)據(jù),研究發(fā)現(xiàn)金融市場(chǎng)、能源價(jià)格、空氣質(zhì)量、國(guó)際碳市場(chǎng)、技術(shù)進(jìn)步均與碳排放權(quán)交易價(jià)格存在顯著的相關(guān)關(guān)系,其中技術(shù)進(jìn)步因素具有較強(qiáng)的影響力,與碳排放權(quán)交易價(jià)格呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。陳娜等(2019)[12]通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)能源指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、國(guó)外碳價(jià)指標(biāo)對(duì)碳排放權(quán)價(jià)格有影響。呂靖燁等(2019)[13]通過(guò)構(gòu)建VAR向量自回歸模型研究發(fā)現(xiàn)人民幣匯率與深圳、湖北碳價(jià)存在因果關(guān)系。呂靖燁和張超(2019)[14]研究了廣東省碳交易價(jià)格的影響因素,指出企業(yè)發(fā)電成本及用電量都會(huì)影響碳排放權(quán)交易價(jià)格的走勢(shì)。

關(guān)于碳價(jià)對(duì)企業(yè)微觀行為的影響方面,已有研究只考慮了碳價(jià)變動(dòng)對(duì)企業(yè)低碳投資的影響,很少有學(xué)者研究碳價(jià)變動(dòng)對(duì)企業(yè)其他行為的影響。對(duì)于碳價(jià)變動(dòng)對(duì)企業(yè)低碳投資的影響方面,現(xiàn)有研究得出的結(jié)論并不統(tǒng)一。例如蔡小哩等(2018)[15]通過(guò)構(gòu)建低碳技術(shù)采納決策模型,研究高耗能企業(yè)的低碳投資問(wèn)題,提出碳價(jià)波動(dòng)率對(duì)企業(yè)低碳投資有抑制作用。但是魏琦和李林靜(2021)[16]通過(guò)構(gòu)建SYSGMM模型研究碳價(jià)格及其波動(dòng)率對(duì)企業(yè)低碳投資的影響,發(fā)現(xiàn)碳價(jià)信號(hào)并不總是對(duì)企業(yè)低碳投資產(chǎn)生直接影響,但可以和融資約束共同發(fā)生作用。其中,碳價(jià)格與融資約束的交互項(xiàng)對(duì)企業(yè)低碳投資具有促進(jìn)作用,碳價(jià)格波動(dòng)率與融資約束的交互項(xiàng)對(duì)低碳投資產(chǎn)生抑制作用。蔡小哩等人是基于經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行研究,并未從實(shí)證角度利用上市公司數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,缺少一定的說(shuō)服力;魏琦和李林靜利用上市公司數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,但也僅研究了碳價(jià)變動(dòng)對(duì)企業(yè)低碳投資這一種行為的影響,并且她們研究的樣本局限于控排企業(yè)。現(xiàn)有文獻(xiàn)并未考慮碳交易市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)是否會(huì)對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新產(chǎn)生影響,以及碳價(jià)變動(dòng)是否能影響非控排企業(yè)的微觀行為。

“波特假說(shuō)”認(rèn)為政府設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境規(guī)制政策可以引發(fā)“創(chuàng)新補(bǔ)償”效應(yīng),即恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境規(guī)制政策會(huì)激發(fā)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,企業(yè)獲得的創(chuàng)新收益可使環(huán)境管理成本得到部分或全部的補(bǔ)償,從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力(Porter,1996[17];Porter and Linde,1995[18])。作為我國(guó)實(shí)施的一種市場(chǎng)激勵(lì)型環(huán)境規(guī)制,碳排放權(quán)交易機(jī)制能否實(shí)現(xiàn)“波特假說(shuō)”的關(guān)鍵在于碳交易市場(chǎng)是否能夠起到價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用。碳價(jià)在理論上需要反映企業(yè)的邊際減排成本,只有當(dāng)單位碳價(jià)高于企業(yè)的邊際減排成本時(shí),碳交易政策的實(shí)施才能有效促進(jìn)企業(yè)的綠色創(chuàng)新。

理論上,碳交易市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響機(jī)制有兩種:成本節(jié)約激勵(lì)機(jī)制和“信號(hào)—預(yù)期”機(jī)制。根據(jù)成本節(jié)約激勵(lì)機(jī)制,對(duì)于控排企業(yè)而言,在企業(yè)持有的碳配額不足以履約的情況下,當(dāng)單位碳價(jià)小于企業(yè)邊際減排成本時(shí),企業(yè)會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)碳排放權(quán)來(lái)履約以實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本的最小化;當(dāng)單位碳價(jià)大于企業(yè)邊際減排成本時(shí),企業(yè)則更傾向于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行減排以完成履約義務(wù),而不是在市場(chǎng)上購(gòu)入碳配額來(lái)履約。在企業(yè)單位邊際減排成本一定時(shí),隨著碳價(jià)的上升,單位碳價(jià)必然會(huì)高于企業(yè)邊際減排成本,從而促使企業(yè)進(jìn)行綠色創(chuàng)新。碳價(jià)的存在為企業(yè)進(jìn)行碳減排技術(shù)的創(chuàng)新提供了持續(xù)性激勵(lì)(Baranzini et al.,2017)[19]。但是,如果碳價(jià)過(guò)高,則會(huì)降低配額不足企業(yè)的履約積極性,甚至給企業(yè)造成負(fù)擔(dān)(巫蓓等,2015)[20],因此只有當(dāng)碳價(jià)維持在合理的范圍內(nèi)時(shí),碳價(jià)上升對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的這種促進(jìn)作用才存在。根據(jù)“信號(hào)—預(yù)期”機(jī)制,一方面,對(duì)于減排能力強(qiáng)的企業(yè)而言,碳價(jià)上升傳遞了一種正面的市場(chǎng)信號(hào),企業(yè)會(huì)認(rèn)為出售碳排放權(quán)是一件有利可圖的事情,從而激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行碳減排以產(chǎn)生富余的碳配額或者進(jìn)行國(guó)家核證自愿減排量(Chinese Certified Emission Reduction,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CCER”)的開(kāi)發(fā),這必然需要企業(yè)投入一定的資源,企業(yè)需要開(kāi)發(fā)新的生產(chǎn)方法來(lái)達(dá)到減排的目的,從而提高企業(yè)的綠色創(chuàng)新水平。另一方面,對(duì)于減排能力弱的企業(yè)而言,碳價(jià)上升傳遞了一種負(fù)面信號(hào),這意味著企業(yè)未來(lái)將面臨較高的碳成本,企業(yè)出于減少潛在碳成本的目的,也會(huì)加快技術(shù)創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)碳減排。相對(duì)于非控排企業(yè)而言,當(dāng)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升時(shí),控排企業(yè)不僅有生產(chǎn)富余碳配額或者開(kāi)發(fā)CCER的動(dòng)力,還需要通過(guò)不斷降低碳排放以滿足政府對(duì)企業(yè)碳排放量的控制。因此,在相同條件下,相較于非控排企業(yè),碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的正向影響對(duì)于控排企業(yè)而言更顯著。

基于此,提出本文的假設(shè):H1:當(dāng)其他條件不變時(shí),在合理的碳價(jià)范圍內(nèi),碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的上升能促進(jìn)企業(yè)的綠色創(chuàng)新;并且相較于非控排企業(yè)而言,碳價(jià)上升對(duì)控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的正向影響更顯著。

三、研究設(shè)計(jì)

(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源

由于碳市場(chǎng)成立初期碳價(jià)不穩(wěn)定,因此本文的樣本區(qū)間從2015年開(kāi)始,選取廣東省2015—2019年A股上市公司作為初始樣本。為了保證數(shù)據(jù)的有效性,本文做了以下處理:(1)由于金融業(yè)上市公司財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具有特殊性,區(qū)別于一般行業(yè),所以剔除了金融業(yè)上市公司。(2)由于ST類(lèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在一定的問(wèn)題,所以剔除了這類(lèi)公司。(3)剔除了數(shù)據(jù)不全的公司。(4)為了控制極端值的影響,對(duì)解釋變量中的連續(xù)變量在1%以下和95%以上的分位數(shù)進(jìn)行了縮尾處理。

控排企業(yè)名單來(lái)源于廣東省生態(tài)環(huán)境廳公眾網(wǎng)(http://gdee.gd.gov.cn/)和深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://meeb.sz.gov.cn/),經(jīng)由作者手工匹配得到本身為上市公司或者母公司為上市公司的控排企業(yè),控排企業(yè)匹配結(jié)果見(jiàn)表1和表2。其中,深圳碳排放權(quán)交易市場(chǎng)僅納入深圳地區(qū)控排企業(yè),廣東碳排放權(quán)交易市場(chǎng)包括除深圳以外廣東省其他地區(qū)的所有控排企業(yè)。

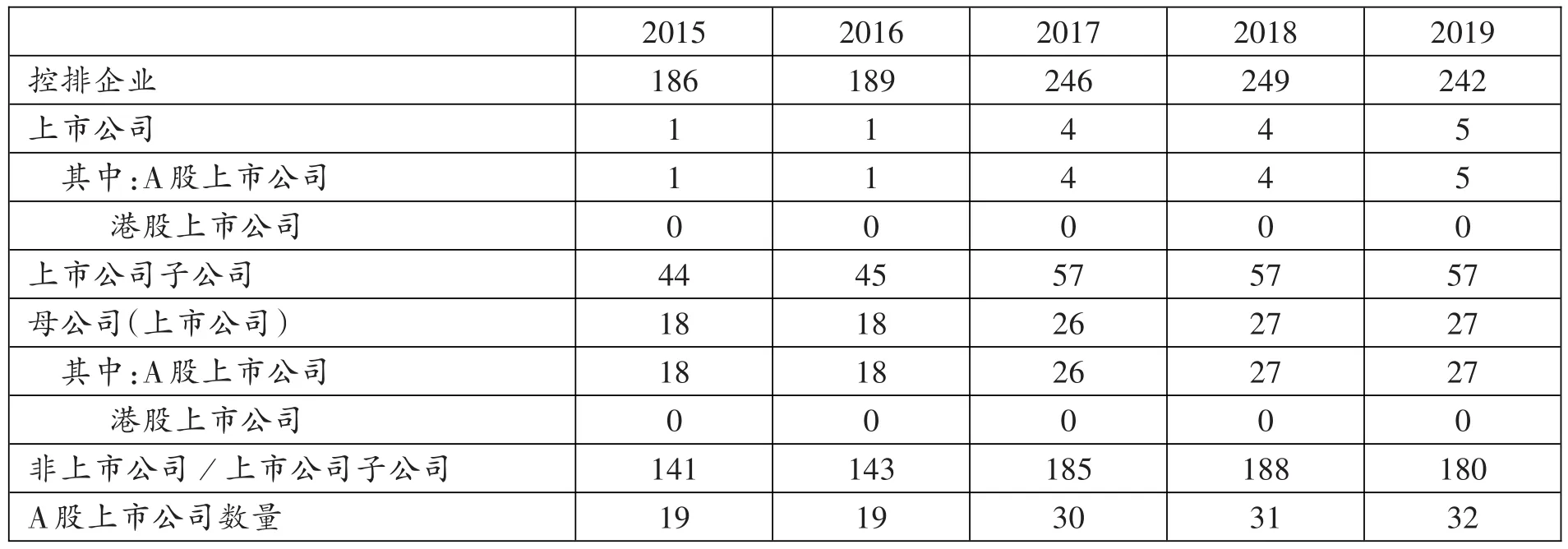

表1 廣東碳市場(chǎng)控排企業(yè)匹配結(jié)果

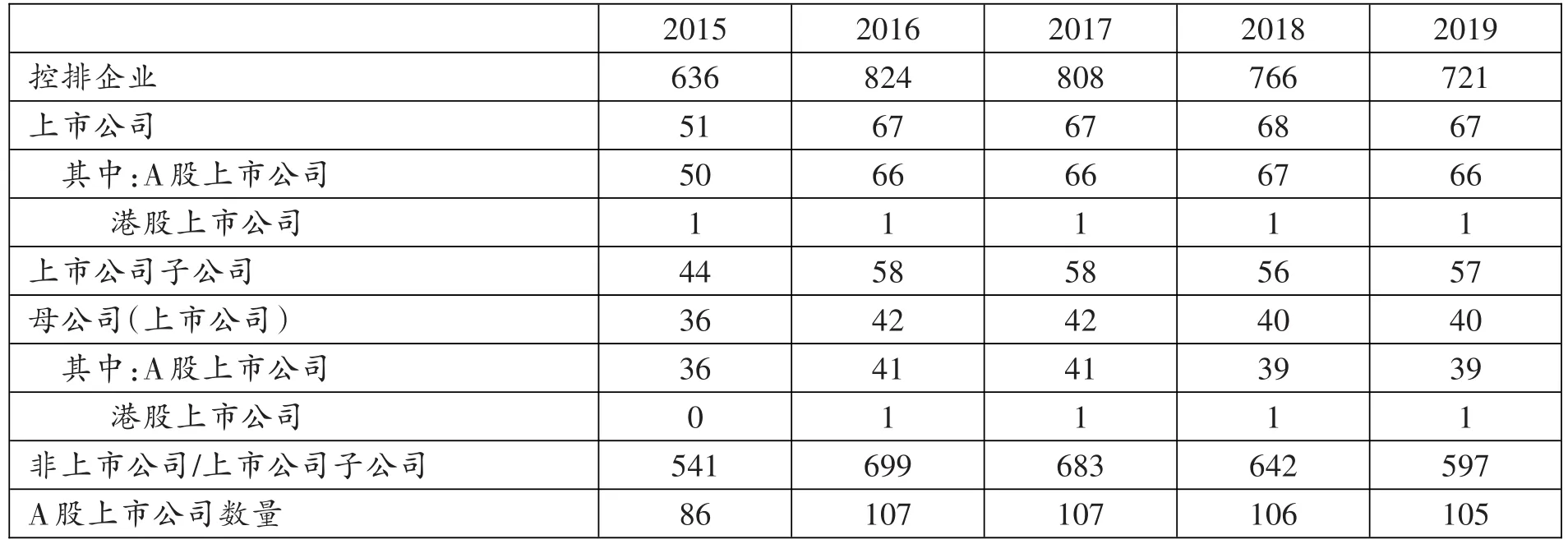

表2 深圳碳市場(chǎng)控排企業(yè)匹配結(jié)果

研究中使用的綠色專(zhuān)利數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)研究數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)(CNRDS)綠色專(zhuān)利(GPRD)庫(kù),其他數(shù)據(jù)均來(lái)源于國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)篩選后,最終的樣本公司共有579家,其中控排企業(yè)87家、非控排企業(yè)492家;總的觀測(cè)值為2409個(gè)公司年度,其中控排企業(yè)觀測(cè)值為361個(gè)公司年度,非控排企業(yè)觀測(cè)值為2048個(gè)公司年度。

(二)變量定義

1.被解釋變量:綠色創(chuàng)新。被解釋變量為企業(yè)綠色創(chuàng)新,用GI表示。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的定義,綠色技術(shù)指有利于節(jié)約資源、提高能效、防控污染、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的技術(shù),主要包括替代能源、環(huán)境材料、節(jié)能減排、污染控制與治理、循環(huán)利用技術(shù)。綠色專(zhuān)利是指以綠色技術(shù)為發(fā)明主題的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利⑤。參照肖小虹等(2021)、王旭等(2019)[21]的研究,本文利用綠色專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量來(lái)衡量企業(yè)綠色創(chuàng)新水平,并將其進(jìn)行+1再取對(duì)數(shù)處理。

2.解釋變量:碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格。解釋變量為碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格,用Price表示。利用日碳排放權(quán)交易信息,以日交易均價(jià)為基礎(chǔ),日交易量為權(quán)重,計(jì)算年平均碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格。即,其中為第t年的年平均碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格,Pi為第t年第i天的日交易均價(jià),Wi為第t年第i天的日交易量。

3.調(diào)節(jié)變量:控排企業(yè)。調(diào)節(jié)變量為控排企業(yè),用Pilot表示,若上市公司本身為控排企業(yè)或其子公司為控排企業(yè),則取值為1;否則,取值為0。

4.控制變量。借鑒徐佳和崔靜波(2020)、于飛等(2019)[22]和齊紹洲等(2018)的研究,本文選取以下九個(gè)方面的控制變量:(1)企業(yè)規(guī)模,用Size表示,利用企業(yè)期末總資產(chǎn)的自然對(duì)數(shù)進(jìn)行衡量。不同規(guī)模的企業(yè)會(huì)因?yàn)樽陨斫?jīng)濟(jì)實(shí)力的不同而對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)生影響。(2)企業(yè)年齡,用Age表示,利用企業(yè)上市年限進(jìn)行衡量。已有研究表明企業(yè)成立時(shí)間越長(zhǎng),創(chuàng)新意識(shí)越強(qiáng)(張杰等,2015)[23]。(3)企業(yè)價(jià)值,用Tobin Q值衡量。該指標(biāo)體現(xiàn)了企業(yè)的社會(huì)價(jià)值創(chuàng)造能力,一般認(rèn)為,該數(shù)值越大,表明企業(yè)創(chuàng)造了越多的社會(huì)財(cái)富,擁有越高的創(chuàng)新意識(shí)。(4)企業(yè)的研發(fā)投入水平,用RD表示。企業(yè)的研發(fā)投入會(huì)產(chǎn)生某種程度的規(guī)模效應(yīng),從而影響企業(yè)綠色創(chuàng)新績(jī)效(于飛等,2019)。(5)企業(yè)的負(fù)債水平,用Lev表示,利用資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行衡量。資產(chǎn)負(fù)債率的不同會(huì)影響公司價(jià)值的增值,這是因?yàn)槿绻镜馁Y產(chǎn)負(fù)債率越高,也就意味著公司承擔(dān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大,從而會(huì)對(duì)公司價(jià)值產(chǎn)生負(fù)面影響,進(jìn)而影響企業(yè)創(chuàng)新。(6)公司盈利能力,用ROA表示,利用總資產(chǎn)收益率來(lái)衡量。該指標(biāo)的數(shù)值越大,說(shuō)明公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠創(chuàng)造的財(cái)富就越多。(7)資本密集度,用CI表示。(8)股權(quán)集中度,用TOP1表示。(9)獨(dú)立董事比例,用Ind表示。

各變量的詳細(xì)定義如表3所示。

表3 變量定義表

(三)模型構(gòu)建

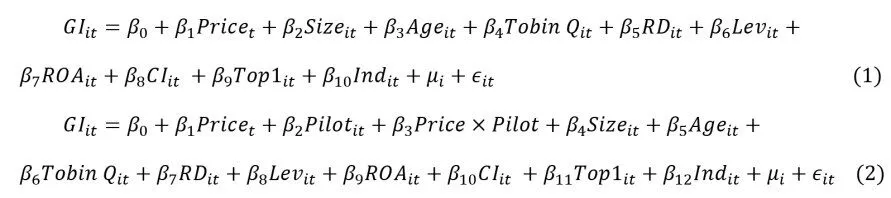

在合理的碳價(jià)范圍內(nèi),碳價(jià)變動(dòng)可以通過(guò)成本節(jié)約激勵(lì)機(jī)制和“信號(hào)—預(yù)期”機(jī)制影響企業(yè)的綠色創(chuàng)新行為。為了檢驗(yàn)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升對(duì)控排企業(yè)和非控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的促進(jìn)作用,將企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)作為被解釋變量,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)作為解釋變量構(gòu)建模型(1);為了檢驗(yàn)控排企業(yè)的調(diào)節(jié)作用,即相對(duì)于非控排企業(yè)而言,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響更為顯著,將企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)作為被解釋變量,碳排放權(quán)交易價(jià)格(Price)作為解釋變量,控排企業(yè)(Pilot)作為調(diào)節(jié)變量構(gòu)建模型(2)。

其中,β0為常數(shù)項(xiàng),βi(i=1,2,...,12)為各變量的回歸系數(shù),μi為企業(yè)層面的固定效應(yīng),?it為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),其余變量均為表3中所定義的變量。

四、實(shí)證結(jié)果分析

(一)描述性統(tǒng)計(jì)

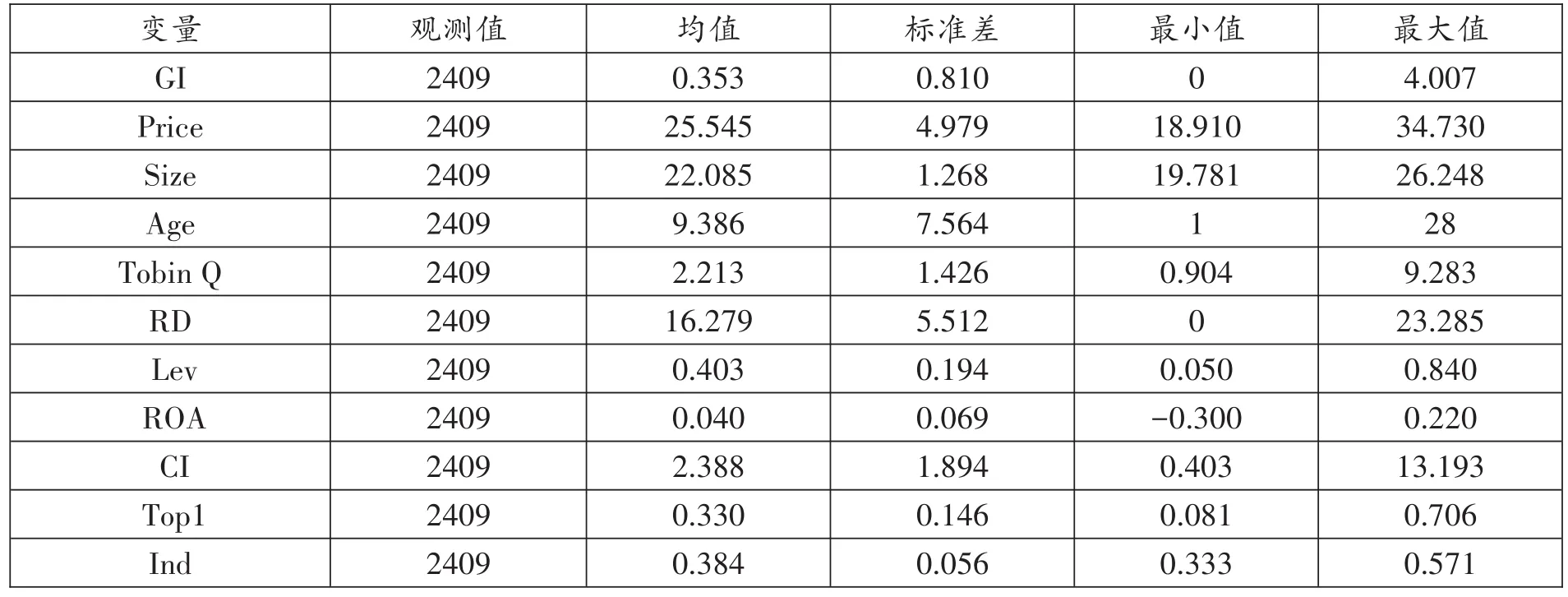

表4為主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果。從表4的結(jié)果來(lái)看,大多數(shù)變量的均值都遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)差,說(shuō)明樣本數(shù)據(jù)整體波動(dòng)小,比較具有代表性。例如,公司規(guī)模(Size)的最大值為26.248,最小值為19.781,均值為22.085,標(biāo)準(zhǔn)差為1.268,說(shuō)明樣本公司的公司規(guī)模分布得較為平均。從描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果也可以發(fā)現(xiàn),個(gè)別變量的均值小于標(biāo)準(zhǔn)差,說(shuō)明樣本公司的個(gè)別變量數(shù)據(jù)分布得不平均。例如,企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)的最大值為4.007,最小值為0,平均值為0.353,標(biāo)準(zhǔn)差為0.810,說(shuō)明樣本公司之間的綠色創(chuàng)新水平存在極大差異。總資產(chǎn)收益率(ROA)的最大值為0.220,最小值為-0.300,平均值為0.040,標(biāo)準(zhǔn)差為0.069,說(shuō)明樣本公司之間的總資產(chǎn)收益率也存在較大差異。

表4 描述性統(tǒng)計(jì)

(二)回歸分析

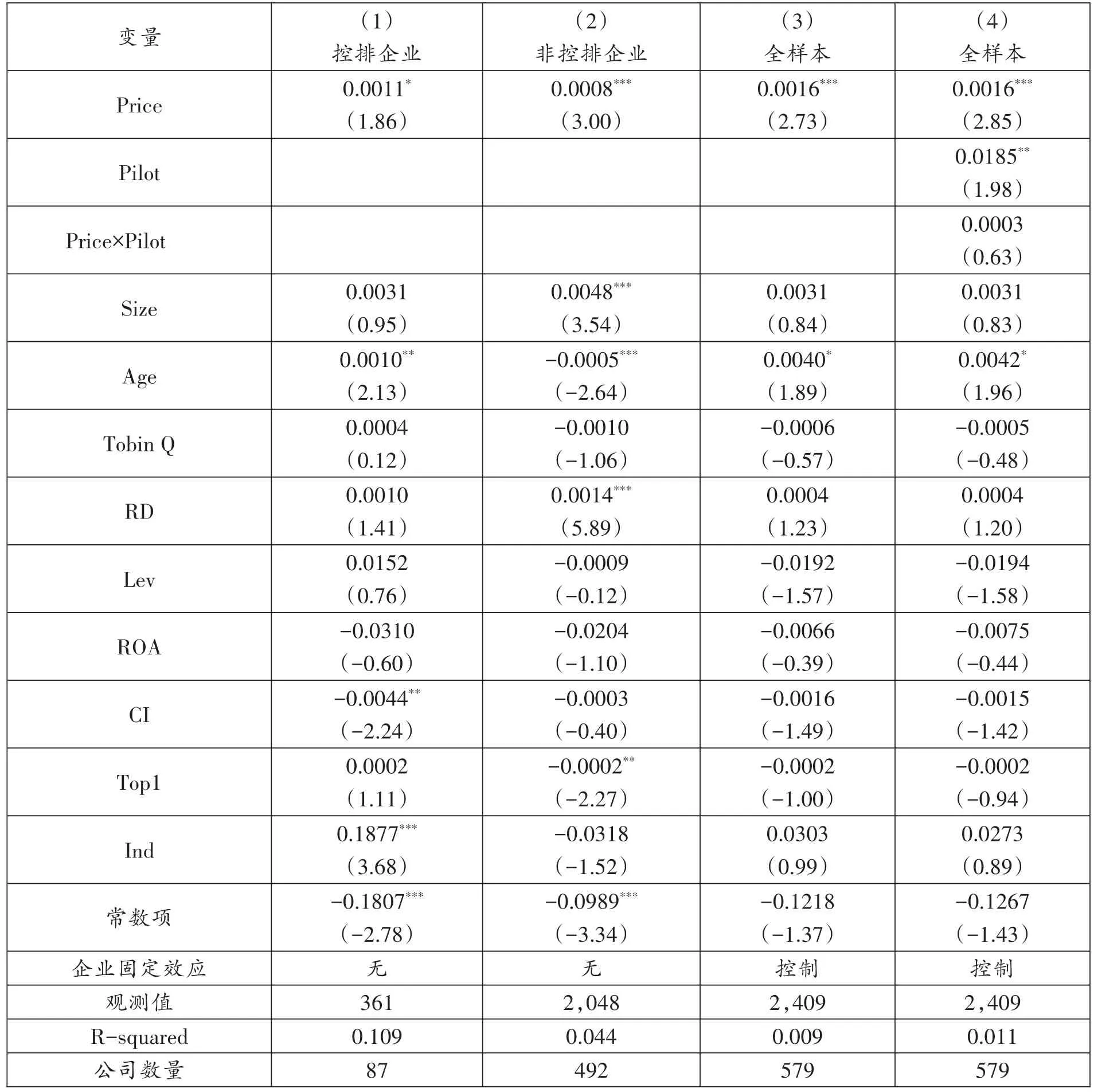

1.碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與企業(yè)綠色創(chuàng)新檢驗(yàn)。以企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)為被解釋變量,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)為解釋變量,利用模型(1)對(duì)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與企業(yè)綠色創(chuàng)新之間的關(guān)系進(jìn)行回歸分析。

表5中第(1)列為控排企業(yè)樣本回歸結(jié)果,第(2)列為非控排企業(yè)樣本回歸結(jié)果,第(3)列為全樣本回歸結(jié)果。碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)與企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)之間的回歸系數(shù)分別為0.0266、0.0079、0.0192,并且分別在5%、5%、1%的水平上顯著,說(shuō)明碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的上升對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新具有顯著的正向影響,這種影響不僅作用于控排企業(yè),而且也作用于非控排企業(yè)。從控制變量來(lái)看,對(duì)于企業(yè)規(guī)模(Size),三組回歸系數(shù)都為正且顯著異于0,說(shuō)明企業(yè)規(guī)模對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新水平有顯著的正向影響,可能的原因在于企業(yè)規(guī)模越大,企業(yè)的研發(fā)投入也會(huì)越多,從而促進(jìn)企業(yè)的綠色創(chuàng)新水平提升。對(duì)于資本密集度(CI),三組回歸系數(shù)都為負(fù)且顯著異于0,說(shuō)明資本密集度對(duì)企業(yè)創(chuàng)新水平有顯著的負(fù)面影響。

2.控排企業(yè)的調(diào)節(jié)作用檢驗(yàn)。以企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)為被解釋變量,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)為解釋變量,控排企業(yè)(Pilot)為調(diào)節(jié)變量,利用模型(2)對(duì)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格、控排企業(yè)與企業(yè)綠色創(chuàng)新三者之間的關(guān)系進(jìn)行回歸分析。

由表5第(4)列的回歸結(jié)果可知,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)與企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)之間的回歸系數(shù)為0.0204,并且在1%的水平上顯著,再次說(shuō)明碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的上升對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新具有正向影響;碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與控排企業(yè)的交乘項(xiàng)(Price×Pilot)與企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)的回歸系數(shù)為0.0104,并在5%的水平上顯著,說(shuō)明控排企業(yè)對(duì)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與企業(yè)綠色創(chuàng)新之間的關(guān)系具有顯著的正向調(diào)節(jié)作用,即相對(duì)于非控排企業(yè)而言,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升對(duì)控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的正向影響更大,驗(yàn)證了研究假設(shè)。

表5 回歸結(jié)果

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

本文通過(guò)改變因變量的度量方式重新進(jìn)行回歸來(lái)驗(yàn)證結(jié)果是否具有穩(wěn)健性。借鑒李青原和肖澤華(2020)[24]的研究,將企業(yè)當(dāng)年全部專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量加1并取對(duì)數(shù)后的值作為因變量重新進(jìn)行回歸,具體回歸結(jié)果見(jiàn)表6。結(jié)果表明,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格(Price)與企業(yè)綠色創(chuàng)新(GI)之間的回歸系數(shù)仍為正且顯著異于0,說(shuō)明碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的上升能同時(shí)提升控排企業(yè)和非控排企業(yè)的綠色創(chuàng)新水平。但是,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格與控排企業(yè)的交乘項(xiàng)(Price×Pilot)的系數(shù)并不顯著。因此,借鑒連玉君和廖俊平(2017)[25]的研究,本文進(jìn)一步對(duì)分組回歸系數(shù)進(jìn)行“似無(wú)相關(guān)模型檢驗(yàn)”,來(lái)判斷控排企業(yè)樣本和非控排企業(yè)樣本分組回歸系數(shù)之間的差異是否顯著。結(jié)果顯示,回歸系數(shù)之間的差異在10%的水平上顯著,說(shuō)明控排企業(yè)樣本的回歸系數(shù)顯著大于非控排企業(yè)樣本的回歸系數(shù),驗(yàn)證了相對(duì)于非控排企業(yè)而言,碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格上升對(duì)控排企業(yè)綠色創(chuàng)新的正向影響更大這一結(jié)論。原假設(shè)關(guān)系仍成立,因此,本研究得出的結(jié)果是穩(wěn)健的。

表6 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

五、結(jié)論與政策建議

本文以廣東省上市公司為樣本,利用2015—2019年廣東和深圳兩個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)的碳排放權(quán)交易數(shù)據(jù),研究了碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響。實(shí)證研究結(jié)果表明,當(dāng)其他條件不變時(shí),在合理的碳價(jià)范圍內(nèi),碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格的提高促進(jìn)了企業(yè)的綠色創(chuàng)新水平提升,并且這種正向影響對(duì)于控排企業(yè)而言更顯著。對(duì)于控排企業(yè)而言,在企業(yè)實(shí)際碳排放量超過(guò)企業(yè)持有的碳配額的情況下,企業(yè)需要在碳交易市場(chǎng)中購(gòu)買(mǎi)額外的碳配額以抵消企業(yè)的超額碳排放,這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一筆額外的成本。為了實(shí)現(xiàn)成本最小化,企業(yè)會(huì)權(quán)衡購(gòu)買(mǎi)碳配額的成本和自身減排成本,當(dāng)單位碳價(jià)上升至大于單位減排成本時(shí),企業(yè)會(huì)選擇通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)減排,而不是購(gòu)買(mǎi)碳配額。但是,當(dāng)單位碳價(jià)升高至一定程度,即遠(yuǎn)超過(guò)企業(yè)單位減排成本時(shí),這種促進(jìn)作用將不再顯著。

本文通過(guò)研究碳排放權(quán)交易市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響,驗(yàn)證了碳排放權(quán)交易機(jī)制的有效性,表明市場(chǎng)化減排機(jī)制對(duì)企業(yè)綠色創(chuàng)新具有促進(jìn)作用,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)對(duì)于推動(dòng)企業(yè)綠色發(fā)展有重要意義。與此同時(shí),政府應(yīng)采取合理措施完善碳排放權(quán)交易制度,充分發(fā)揮碳市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,從而促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行綠色創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)社會(huì)低成本減排。基于此,本文提出以下建議:

一是合理設(shè)計(jì)碳配額的總量及分配方式。總量設(shè)定決定了碳市場(chǎng)上碳配額的供給量和碳價(jià)的形成,即總量設(shè)定越低,碳配額越短缺,碳價(jià)越高,反之亦然(沈洪濤和黃楠,2019)[26]。各國(guó)碳市場(chǎng)初期均存在總量設(shè)定過(guò)高、碳價(jià)過(guò)低的情況,導(dǎo)致企業(yè)低碳投資激勵(lì)不足。在總量設(shè)定方面,需要結(jié)合我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略要求。配額分配是形成交易的基礎(chǔ),不同的分配方法就意味著不同的減排成本和收益(段茂盛和龐韜,2013)[27]。目前廣東碳市場(chǎng)實(shí)行免費(fèi)發(fā)放和部分有償發(fā)放相結(jié)合的配額分配方式。配額以免費(fèi)發(fā)放為主,有償發(fā)放的配額量?jī)H占配額總量的3%~5%,而國(guó)際主要碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的有償配額都在50%左右。一方面,免費(fèi)配額未形成企業(yè)環(huán)境成本,無(wú)法激勵(lì)企業(yè)減排。因此,建議合理控制配額分配總量,并逐步提高有償配額的分配比例。

二是擴(kuò)大參與碳排放市場(chǎng)的主體范圍。碳價(jià)的形成離不開(kāi)碳市場(chǎng)上供需雙方公開(kāi)討價(jià)還價(jià),碳市場(chǎng)供需雙方越均衡越有利于競(jìng)爭(zhēng)性碳價(jià)形成。我國(guó)全國(guó)碳市場(chǎng)自2021年7月啟動(dòng)以來(lái),碳價(jià)維持在40元左右,但交易量非常小。這一情況的出現(xiàn),既與配額分配有關(guān),也與碳市場(chǎng)參與范圍較小有關(guān)。目前,全國(guó)碳市場(chǎng)僅納入了電力企業(yè),由于《“十三五”能源規(guī)劃》要求,新能源發(fā)電機(jī)組比例不斷上升,火電機(jī)組占比逐年減小,電力企業(yè)之間的碳配額需求相應(yīng)降低。因此,建議我國(guó)碳市場(chǎng)應(yīng)增加納入鋼鐵、水泥、化工等高能耗的直接排放企業(yè)。此外,還可以考慮納入高能耗的間接排放主體,例如數(shù)據(jù)中心等,進(jìn)而活躍碳市場(chǎng)交易,同時(shí)推動(dòng)電力消費(fèi)企業(yè)的節(jié)能減排(陳詩(shī)一等,2021)[28]。

三是加強(qiáng)碳排放核查,嚴(yán)格履約機(jī)制。公平有效的履約機(jī)制是碳排放權(quán)交易制度促進(jìn)減排的重要保障。履約機(jī)制評(píng)估企業(yè)是否完成履約,對(duì)未履約企業(yè)進(jìn)行罰款,對(duì)履約企業(yè)給予配套支持,進(jìn)而激勵(lì)配額短缺企業(yè)積極參與碳市場(chǎng)交易,促進(jìn)碳價(jià)形成,并能反映企業(yè)的邊際減排成本,更好地促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行綠色創(chuàng)新從而實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

注釋?zhuān)?/p>

①來(lái)源于中國(guó)政府網(wǎng)(http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm)。

②來(lái)源于中國(guó)政府網(wǎng)(http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm)。

③湖北省碳市場(chǎng)和重慶市碳市場(chǎng)于2014年啟動(dòng),碳價(jià)數(shù)據(jù)從2014年開(kāi)始計(jì)算;福建省碳交易市場(chǎng)于2016年12月22日啟動(dòng),碳價(jià)數(shù)據(jù)從2017年開(kāi)始計(jì)算。

④歐盟碳價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源于https://www.eex.com/en/marketdata/environmental-markets。

⑤來(lái)源于2018年第14期《專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》專(zhuān)刊“中國(guó)綠色專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2014-2017年)”。