“雙循環”視域下國內居民新消費趨勢及引導政策研究

董慶前 柳源 李治宇

摘 要:活躍消費市場已成為促進經濟高質量發展的必要條件,新形勢下需要發揮新消費對經濟增長的支撐作用。雙循環發展格局對國內新消費環境、消費特點以及未來消費發展趨勢產生重要影響。引導新消費需要科學認識當前我國所處的發展階段、明確消費升級趨勢,要通過加大培育消費新模式、新業態和新經濟,加快推進新型消費基礎設施和公共社會服務保障建設,提升優化新型消費的發展環境等方式來適應新型消費升級需求,為新時代我國經濟高質量發展增添消費新動能。

關鍵詞:雙循環;新消費;趨勢;政策

基金項目:河北省省級科技計劃軟科學研究專項“基于產業鏈重構視角的河北省高新技術企業現狀及高質量發展研究”(215576131D);河北省創新能力提升計劃軟科學研究專項“創新型省份目標下河北創新能力提升路徑與模式研究”(215576120D)。

[中圖分類號] F723 [文章編號] 1673-0186(2022)002-0056-011

[文獻標識碼] A ? ? [DOI編碼] 10.19631/j.cnki.css.2022.002.004

近年來,我國經濟發展更多呈現出依靠消費引領的新特點,黨的十九屆五中全會再次明確了將擴大內需視為戰略基點,提出要加快培育完善內需體系,發揮經濟高質量及創新驅動供給作用。新形勢下,習近平總書記指出要“逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”[1]。這一戰略思想的提出不僅否定了西方主流國際經濟學中的片面性理論觀點,又揭示了我國與開放型世界經濟在多元平衡基礎上動態平衡的客觀規律,是對我國長期社會主義建設的歷史經驗總結以及現實的科學預判[2],“雙循環”格局意味著要充分利用大國在資源稟賦、市場容量等方面的優勢,更好發揮消費對現代經濟的引領作用。目前,雖然受新冠疫情以及國際貿易不確定性等因素影響,但我國經濟依然表現出強大韌性,整體發展向好的局面依然沒有改變。2020年,在世界主要經濟體負增長的國際環境下,我國經濟一枝獨秀,保持了正增長。14億人口、4億多中等收入群體,是我國獨有的市場消費優勢。“十四五”期間,面臨世界經濟政治的復雜多變以及多種不穩定因素,國內消費也出現了新的拐點。傳統的消費需求結構發生變化,向新興服務、發展服務等產業轉換,第二產業的綠色資源與能源性產品的消費增長將受到重點關注[3]。新的“內需體系”有別于以往的“擴大內需”,它突出市場優勢滿足消費需求,投資、消費、貿易、稅收、儲蓄等政策同步推進,堅持擴大內需并非向某個領域傾斜,在國內循環中納入更多產業,使消費變為經濟增長動力。

當前,國內國際經濟形勢呈現前所未有的復雜格局,當今世界正處于“低利率、低通脹和低經濟增長率”狀態,同時加上新冠疫情的到來,這種情況將會使經濟發展面臨停滯危機,挖掘需求的潛力需要立足于收入增長、收入分配和再分配三個立足點[4]。“雙循環”戰略是面臨大國沖突、國內消費不暢等因素,是中國順應時代要求對我國經濟社會發展的戰略再定位,新的形勢要求要從“出口—投資驅動模式”向“內需—創新驅動模式”轉變[5]。在新一輪科技革命沖擊下出現的新經濟、新模式和新業態不斷引發消費市場變革[6]。新發展格局下新消費品與服務的可獲得性、價格的可負擔性、使用或享用手段與技術的便捷性、與社會理論及價值觀的適配性,為雙循環新發展格局構建了新的思路[7]。特別是在新冠肺炎疫情防控的常態化、“雙循環”格局形成的態勢下,消費出現了新的變化,從商品消費向非商品消費轉變,數字化銷售、線上服務、網絡電商等成了消費的主要方式[8]。與此同時,我們已經建立的世界上最為齊全、規模最大的工業體系以及世界最大的人口規模、全球最大的中等收入人群等這些條件為 “以國內大循環為主”的發展格局奠定了基礎。新發展格局的本質是中國現代化的本質特征、是發展到了高水平的自強自立階段,新發展格局是基于自身的資源稟賦、大國經濟優勢和發展路徑而探索的圍繞自主創新驅動而設立的現代化戰略[9]。要構建內需體系,需要明確我國所處的時代背景、科學把握理解內需體系的含義體系等,要把加快疏通影響國內大循環的各種障礙和推動國際大循環有效結合起來[10]。

通過對這些新形勢下形成的新供給、新動力的深入分析,讓我們明確應主動把握新的消費趨勢、把握規律,加快推動“雙循環”的格局。為此,立足于新時期時代特征,剖析我國消費經濟領域新趨勢和新特點,詮釋新消費對經濟發展的作用機理,有助于發揮新消費在推動加快消費結構升級和助推經濟高質量發展過程中的關鍵作用。

一、“雙循環”下國內消費的理論基礎

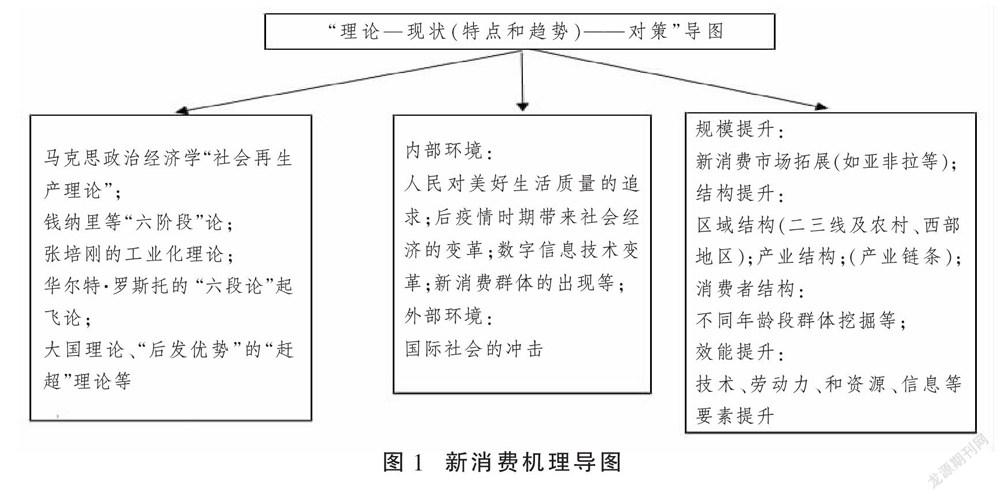

從經濟思想史發展的歷程來看,循環理論最早可以追溯到1758年魁奈出版的《經濟表》,其可以說是最早用循環理論描述經濟活動的。從馬克思政治經濟學來看,經濟循環的出現是建立在勞動價值論和剩余價值論基礎上的,《資本論》中提出的社會再生產理論,為循環理論提供了理論基礎。該理論明確提出社會再生產是有生產、分配、交換和消費等環節組成,這些環節在價值規律的調節作用下,形成了一個閉環,保障了社會總供給與總需求的均衡。但是,由于價值規律的自身調節具有局限性,需要政府進行有計劃的干預,從而保證市場經濟的合理運行。同樣,世界市場理論以及空間理論、社會主義市場經濟理論都為當今我國的“雙循環”格局提出奠定了一定的經濟理論基礎。我國著名經濟學家張培剛的工業化理論也指出工業化是工業驅動的一個國家或地區人均收入的提高和產業結構從農業主導向工業主導的演進過程,其實質是國民經濟中一系列重要的生產要素組合方式連續發生由低級到高級的突破性變化、進而推動經濟增長的過程,這一理論為當前通過“雙循環”戰略布局,推進創新發展、走高質量引領發展之路提供了理論基礎。從這個意義來說,新時代的“雙循環理論”豐富和發展了當代的馬克思政治經濟學。

從西方經濟學來看,從劉易斯、喬根森到拉尼斯和費景漢的二元經濟模型以及托達羅的勞動力流動模型都可以一定程度上解釋“雙循環”下的“國內循環現象”。與此同時,西方經濟學中提到的成本理論、供求理論等以及國際貿易理論、比較優勢理論和全球價值鏈理論等,也可以視為目前“雙循環”發展格局的經濟理論基礎。在有關比較優勢理論的解釋中,新古典經濟學還解釋要素稟賦決定一國的比較優勢,對外貿易可以擴大市場規模和增加消費者的選擇,即通過經濟外循環可以實現效用水平的提升。在錢納里的“雙缺口模型”“三缺口模型”“四缺口模型”以及《發展的格局:1950—1970》中,通過分析1950—1970年20年間大國和小國在發展格局上的長期趨勢和差異,指出大國由于自身具有人口、市場等先天規模優勢,具有較強的應對風險能力和對外經濟的主動權。可以說這些理論都為“雙循環”經濟格局的構建提供了經濟理論基礎。

實際上,現有的經濟學視角,都可以在一定程度上解釋當前我們“雙循環”戰略布局的理論基礎,為研究國內新消費需求提供理論支撐。從這一意義上來說,“雙循環”下國內消費的理論基礎不是某一個單一的經濟理論能夠解釋支撐的,是我國基于所處歷史階段和現實背景的綜合思考,綜合了以往的許多理論而作出的戰略布局和選擇。

二、雙循環下新消費特點和趨勢分析

經濟循環是否暢通,是新發展格局能否形成的關鍵因素之一,只有不斷實現社會再生產的連續不斷和持續進行,才能確保“雙循環”經濟格局的形成以及兩大循環的互促共進。在當前的形勢下,消費無論是廣度還是深度都較以往有了較大的改變,特別在供需、信息和保障方面更為明顯[11]。新消費模式、內容以及理念突破了傳統的消費概念,滿足了人民群眾生活需求和對美好生活的向往,增強了國內消費的動力、拓展了市場,為經濟企穩奠定了基礎。

(一)新消費特點分析

1.消費結構不斷優化調整

雖然受國際形勢和國內經濟增速下滑等因素影響,我國2020年全國社會消費品零售總額為391981億元,約比上一年下降4%。從消費者結構看,已有一半的中國家庭躋身較富裕家庭行列。消費者收入的增長,使得他們在滿足了基本生活需求后,消費者更加注重產品個性化、品質化、綠色化,比如定期外出就餐、假日旅行等。從區域結構看,三線城市以及農村地區消費需求增長迅速。互聯網技術的運用能給人口密度較低地區帶來前所未有的益處。隨著廣大居民收入持續增長和信息消費成本逐步降低,新消費市場也出現了轉移和拓展,向縣鄉等下沉的趨勢十分明顯,原有以一二線城市為主戰場的消費遞減效應開始顯現,非一二線城市成為消費市場中心。一般來說,由于非一二線城市商業基礎設施遠遜一二線城市,部分消費需求被壓制和束縛。然而,在新消費浪潮中,數字化賦能可以實現無差別商貿流通,推動新消費渠道下沉,欠發達和偏遠地區有機會降低市場進入“門檻”,獲得均等的服務和資源,有利于縮小與發達地區的差距。根據百度搜索大數據顯示,目前下沉市場中已成為全行業的消費增長的引擎,這也凸顯了我國人民整體生活水平的提升以及城鄉消費政策紅利釋放。

2.消費方式向數字化轉型

疫情暴發后居民多數自動自覺居家隔離,線上消費者數量上漲,成為居民消費的重要媒介,數字經濟支持消費轉型,同時為教育、醫療、娛樂等各領域共同發展給予支持,線上市場、線下市場緊密關聯,加速多方融合,健全供應鏈,“到家服務”模式深受推崇。據統計,2020年上半年國內電商平臺消費用戶規模與2019年同期比較上漲1萬億人,網絡零售平臺上漲用戶3.8%,到10月為止實物商品在線銷售總額上漲16%,消費品零售額增幅約為21.9%,是其總額的24.3%。在線上消費水平提升背景下商超數字化、商業綜合體迅速崛起。以拼多多為例,數據顯示2020年9月末以前交易額規模約為1.46萬億元,與2019年同期比較增加73%,2020年6—9月營收規模約為142.1億元,比去年上漲89%,2020年5月后該平臺日均物流包裹總數超6 500萬,與3月相比增長1 500萬左右,增幅約為30%。2020年1—6月國內消費品零售額增速較低,線上實物消費規模可觀并成為消費增長動力之一。

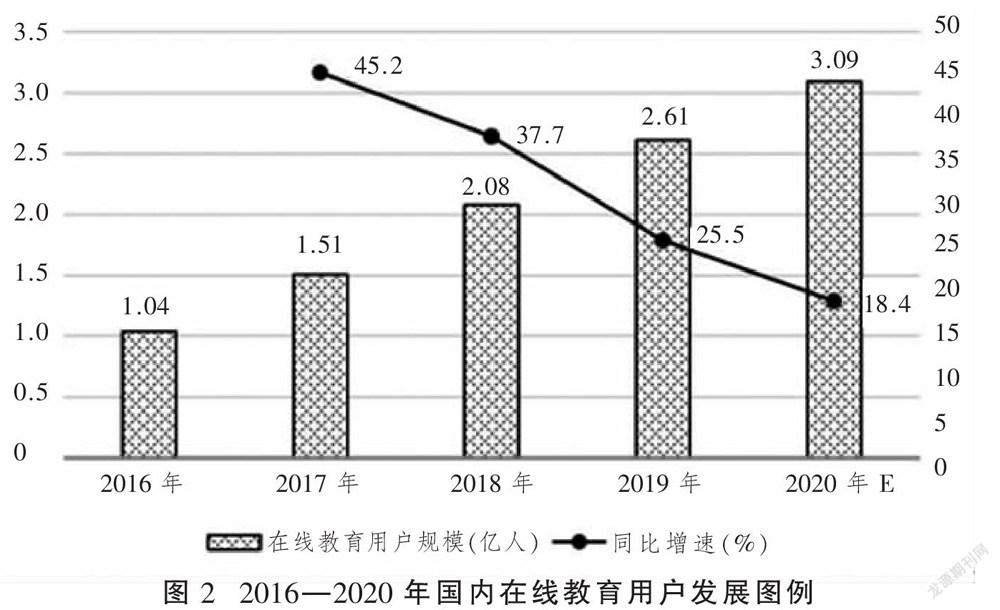

疫情發生后,傳統的教育、文化、醫療、娛樂等線下服務轉移到互聯網平臺上,展現“互聯網+”優勢,相關消費規模拓展。以在線醫療衛生服務為例,基于醫療衛生資源緊張,線下就醫存在疫情傳播可能甚至誘發交叉感染,在這種背景下,平安好醫生、好大夫在線等在線醫療衛生App受到消費者的關注,線上問診、義診人數上漲,據統計春節期間在線問診人數高峰時約為671.2萬,漲幅最大值約為160萬。疫情期間線上教育需求劇增,網易有道、新東方、好未來等能在線提供教育服務的機構為師生、院校提供教學培訓、直播教學幫扶、標準化課程產品,使在線教育質量得到保證,據統計在線教育用戶2020年約為3.09億(見圖2),市場預計收益為4 583億元。在DTC宅經濟驅動下,在線文娛消費比率上漲,網絡游戲、直播、短視頻等內容增多,線下綜藝、電影、演唱會、脫口秀等文娛活動借助網絡獲取收益,依托云直播、云錄制、視頻連線等形式向線上轉移,追加文娛消費,據統計2020年全年總額超過5 000億元,與2019年相比,增長趨勢明顯,增加額超30%。

消費者更加依賴數字工具參與日常居家和外出活動。視頻會議、智能家電、AR、VR 等技術讓物理隔絕不再成為限制,幫助消費者形成新的工作、學習、娛樂和社交習慣。特別是年輕消費群體,他們不關心這些活動是以現實還是虛擬形式展開。在疫情期間,線上消費模式不僅發揮了原來線下消費的相關功能,使消費者的基本需求得到滿足,同時線上服務還進一步拓展了服務領域,教育、醫療、工作辦公等線上服務的消費潛力進一步挖掘。

3.消費主體向新生代轉變

2020年新生代變成市場經濟中的消費主體,90后、00后成為消費主力,主要源于這部分人群約為3.4億,接近總人口的25%,在畢業、就業、結婚生子過程中消費觀念日趨成熟,消費品類不斷增多。據統計,在旅游業消費中90后占比50%,餐飲業消費中95后及90后消費占比也超過50%。作為新消費主體,90后、00后喜歡線上消費,掌握移動互聯網話語權,占據網絡流量高地,網民約為3.7億,占網民總數30%,呈現上漲態勢,新增網民多數為95后。作為新生代,90后、00后消費觀念有所轉變,能接受本土優秀品牌,在彰顯個性及多樣化消費過程中支持電商扶貧,購買農副產品,同時選擇正規電商平臺,如天貓、淘寶、拼多多等。在新型消費群體刺激下直播電商、C2M、農產品網等新型消費形式受到年輕群體熱捧,誕生諸多消費神話,屢屢刷線上消費總額上限。其中,“網絡+農業+消費”模式不僅為國民提供新鮮優質、綠色健康的農產品,還助力脫貧攻堅,實現助農扶貧目標,在消費體系中意義深遠。

與傳統的消費相比,新的消費在群體、模式都呈現出新的特征,個性化、差別化等新特點十分明顯。從新消費形成的背景和基礎來看,它是以互聯網為核心基礎設施、以數據為關鍵資源替代石油、煤炭、木材等傳統自然資源,通過大幅降低消費前后供需兩端搜尋匹配、討價還價、售后保障等,從而降低自然資源消耗和環境消耗,其發展空間自然資源和地理空間的限制小,其發展的可持續性進一步提高,新消費的這一重要特點,為其能夠滿足更多個性化、差別化以及發展型消費創造條件。在當前的情況下,無論傳統消費群體還是新消費群體的消費理念都相較過去發生了改變,品質化生活、個性化的消費是他們消費的主要理念,相對于品牌,他們更追求感性、追求是否適合自我。同時由于目前我國人口結構的變化(如老齡化加劇、獨居青年日益增多等)、中產階層的日益擴大以及正在迅速構建的新文化理念的發展,人們對美好生活的理念和定義也出現了差異,不同群體、不同階層的人呈現出不同的特點,進而產生了不同的消費群體。

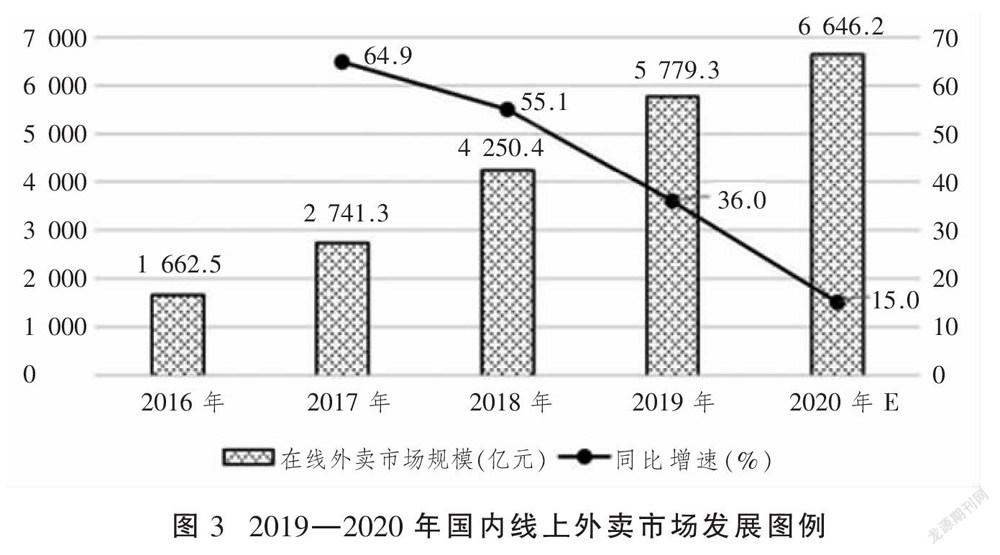

4.消費服務業作用進一步加強

相較于傳統以產品為主的消費模式,新消費更加以消費者為中心,注重消費者需求和感受。疫情后“到家服務”變成減少居民外出次數,消費需求線上大量沉淀,商超、農貿、百貨、餐飲與網絡平臺對接的重要載體,在線上、線下產業融合過程中“無接觸”外賣服務概率上漲,使消費體驗得以優化。疫情期間日用品需求上漲,“到家服務”業務量隨之增加。以盒馬鮮生為例,2020年初疫情暴發后訂單數量上漲220%,滿足居民居家日常消費訴求。“橙心優選”6月上線,9月底訂單日均超280萬,美團優選覆蓋全國12個省份,能為60多個城市提供服務。餐飲業通過外賣推廣追加無接觸、半加工業務占比。據統計,2020年上半年外賣行業占快餐業整體的10%,預計全年線上外賣總額超6 500億元(見圖3),與2019年相比上漲15%[14]。

(二)新消費趨勢分析

1.技術變革引領消費模式變化

新一輪技術騰飛帶動產業轉型升級,云計算、大數據、物聯網、AI等IT技術與市場經濟的關系更加密切,為新型消費模式、消費內容、消費制度的創新與發展增添了動力,共同推動了整個消費行業變革,重塑全新消費生態鏈及價值鏈。與傳統的將產品視為主體的消費模式相比,新消費關注消費者,將消費者視為中心,側重了解消費端數據,獲悉消費者畫像,掌握需求動態,根據供需關系創新創造,應用新技術,創設新場景,打造新品牌,制造新產品,旨在滿足潛在與真實消費需求。以大數據、物聯網等為代表的先進技術使經濟場景發生改變,為人流、物流、信息流、資金流等資源聚合與調配給予支持,助推批發零售企業朝著全渠道、綜合性服務商方向轉型,同時現代技術手段為C2M、C2B等新經濟模式發展提供技術保障。數據賦能更精準地梳理了上下游產業鏈條,明晰了各類、甚至每個消費者的消費習性和特點、需求,進而大大提高了消費鏈條的運轉效率。

2.新型消費模式不斷涌現

疫情使國際局勢變得復雜,作為后疫情時代修整期,消費者的習性有所轉變,奢侈消費、沖動消費、超前消費減少,而與此同時,家庭儲蓄,在預算范圍內保障消費需求成為消費者主選,這自然就引導企業生產性價比高、實用性強、簡約適度、服務較優、質量好的商品。順應高性價比服務與消費趨勢供給側不斷創新,例如拼多多將“多實惠”視為服務定位,基于C2M模式豐富性價比相對較高商品,使拼多多用戶數量激增,到2020年9月該平臺用戶超7.3億。電商平臺讓利是煥活消費生機的途徑之一,例如淘寶開展購物節活動,在雙十一、雙十二送券,累積消費200元及300元可少付15元、30元,該優惠還可疊加商鋪優惠同時使用,淘寶平臺還設有“聚劃算”,提供“百億補貼”消費服務,吸引用戶選購,繼而通過平臺讓利帶動消費。國家政策帶動數字經濟發展,未來國內新業態新模式將飛速發展并日益成熟,帶動商超、商業綜合體轉型升級,為多元、精準、優質服務提供條件,使服務成為消費主要內容。新冠肺炎疫情期間無接觸消費得到快速推廣。在新消費背景下,消費方式隨著現代科技的日益進步得到創新,以網絡消費、共享消費、定制消費為特點的新業態、新模式的多元化消費方式對傳統的消費及其消費場景進行了重塑和建構。

3.人口結構老齡化對消費市場產生重要影響

根據“七普”數據顯示,目前我國60歲及以上老者占人口總量18.7%,規模約為2.64億,國內人口增速放緩,銀發消費供需失衡問題客觀存在,養老服務及產品供給不足,為此未來需加大健康保健、醫療用品、頤養休閑、老年文化娛樂等產業與服務發展力度,迎合社會老齡化趨勢創新設計并生產推廣老年用品,確保老年市場能健康發展,與新興時尚市場交相輝映,保障年輕人、老年人均能通過消費滿足追求美好生活的切實需求。疫情期間有更多中老年人成為網民,該群體線上消費占比上漲。新冠肺炎疫情之后,人們更加注重健康問題。一方面,疫情促使公眾注意力向更為急迫的社會問題轉移,消費者期待企業為更關注健康安全的產品生產。另一方面,公眾的環境意識依然顯著,健康危機驅使老齡消費者尋找那些能夠讓世界變得更清潔、更健康、更有恢復能力和更公平的品牌。

三、新消費面臨的突出問題

當前我國經濟進入了高質量發展的關鍵時期,而與此同時,國際市場的空間受到各種不和諧因素的干擾,國內又面臨著人口、土地、資本、技術等現實約束,在這種條件下,消費逐漸成為帶動經濟增長“三駕馬車”的領頭羊,居民消費對經濟增長、產業優化以及科技創新的推動作用日益顯現。在未來的一段時期內,我國將立足雙循環新格局挖掘內需潛能,將國內市場持續壯大,突出經濟建設中消費基礎性、重要性作用,打通消費、流通、生產、分配渠道,保障社會再生產各環節的正常運轉,才能使國內循環體系更為健康,以達到抓住新消費機遇,滿足消費訴求,最終為建立完整的內需體系以及構建新發展格局奠定基礎。

在新消費快速發展的同時,也面臨一些亟待解決的突出問題。一是新消費業態發展有待規范。由于新業態涉及內容以服務消費為主,對企業誠信和職業操守有較高要求,同時也對供給端專業人才技能和資質有明確要求。二是消費服務業有效供給不足。在多重因素影響下,我國教育、醫療、養老等行業發展相對滯后,無法滿足日益增長的消費需求。這些行業的有效供給不足也成為當前我國消費服務業的突出短板。同時,由于不適應消費升級要求,一些消費服務領域的低端、同質化供給明顯過剩,高品質供給短缺,部分領域的消費體驗不佳。大多數消費服務業結構層次較低,創新能力和競爭力不強,傳統的勞動力低成本優勢不斷弱化,新的技術、商業模式優勢有待加快形成。三是國內商品對國外消費者吸引力不足。國外消費者消費不足很大程度上反映出國內商品和服務品質不高,消費環境不佳等問題。四是面臨的體制機制障礙。部分消費行業準入限制還比較嚴格,特別是教育、醫療、養老等行業準入限制相對較多。此外,涉及消費行業的前置審批、認證項目較多,提高了消費行業經營成本。傳統的監管模式無法形成合規有效監管的常態化、制度化,難以從源頭維護市場公平競爭秩序。

四、研究結論與政策建議

消費升級是新時代消費發展的重要特征,它是基于有效化解供需不匹配這一矛盾的產物,也反映出新時期居民對提高生活質量的現實需求。在新消費浪潮推動下,現代技術手段可以更有效地匹配供給和需求兩端資源配置,有效降低了生產者的生產成本、經營者的經營成本,也進而降低了消費者購買的成本,釋放消費潛力[12]。當前國內經濟體系穩步發展,生產制造水平有所提升,客觀上為滿足消費需求提供基礎性條件,國內消費作為解決脫貧攻堅、出口業務緊縮、企業轉型升級等難題的重要動能,在疫情持續防控背景下可達到經濟“雙循環”目的,應對疫情局勢下的經濟建設挑戰。

新消費發展呈現出消費數量激增、消費結構高端、消費方式多元、消費受眾下沉、消費環境優良等特點,但還存在消費主體能力不充分客群不平衡、消費客體數量不足質量不高等短板。消費升級會通過產業升級來影響我國經濟高質量發展[13]。但有利于新消費發展的市場環境仍不完善。從供給側看,存在產品供給質量不高,有效供給不足問題。由于供需錯位問題,使得有效購買力難以得到釋放。隨著服務業地位在消費市場凸顯,服務業結構需要順應發展趨勢,提升新型服務業比例,不能有效滿足消費群體的新需求。同時行業標準相對缺乏,企業間同質化競爭激烈,有影響力的品牌較少,高端產品供給能力仍有不足。從需求側看,存在數量不足,發展不均衡問題。當前主要消費群體主要集中在青年群體,人均消費水平仍低于發達國家。同時由于區域消費水平差異較大,中西部地區、農村地區的消費潛力還沒有充分挖掘出來,還有很多可以釋放的空間。從消費環境看,還存在著消費理念不成熟、消費基礎配套設施相對滯后、監管不力漏洞頻出、法律不健全等制約因素,這些因素的存在在一定程度上還制約著我國新消費增長點的培育[18]。總體而言,我國的宏觀消費環境還需要不斷優化,為新消費創造有利的環境。與此同時,新消費也自然帶來新的風險,傳統的監管體系受到沖擊和挑戰,需要采取針對性措施積極應對。

一是發揮國內需求升級對現代經濟體系的牽引作用。習近平總書記指出,要創建雙循環經濟發展格局,以應對新冠疫情對國際國內經濟發展的沖擊。要把擴大國內需求和推動產業協調發展結合起來,促進產業融合發展,特別是要推進產業鏈創新鏈和供應鏈的有效融合,更好發揮消費升級對加快構建現代化經濟體系的重要作用。推動企業質量升級,滿足消費需求,促進傳統消費向綠色、健康、安全發展,引領消費市場轉向升級。發達國家的實踐已經表明,消費需求升級和企業創新是個互相促進的關系,消費升級會刺激企業創新,企業創新的發展又反過來培養新的消費點,進而推動消費升級。

二是加大新消費的基礎設施的投入和建設。新一代信息基礎設施建設是促進科技和消費創新的驅動器,推進實施信息網絡提速升級,大力普及農村光纖到村建設,提高農村地區信息接入能力,推進信息成本降低工程。鼓勵基礎電信企業根據新消費的需求,制定更多惠及面廣、個性化強的消費方案,不斷釋放提速降費的創新改革紅利,增強消費者的獲得感。公共消費環境對于新消費的支撐十分重要,但新的環境的構建不能完全依賴于市場,由于新消費環境具有不確定性和風險性,私人部門投資的意愿可能性不高。因此,以智能化、數字化、信息化為代表的新型消費的基礎設施投資需要政府介入。需要政府加強對信息網絡基礎設施的投入,加快推進智慧消費基礎工程建設,如提升智慧化商品物流體系,降低物流成本等,補齊基礎設施和服務能力短板。加強互聯網相關基礎設施推動普惠金融數字化發展,持續增加普惠金融服務的深度,強化其在創業、增收和收入分配改善方面的作用。

三是支持新業態新模式引領新興消費。新型消費模式以數字化轉型、業態優化二者協同并進視為主要渠道。目前我國數字經濟蓬勃發展,已成為新業態、新模式發展的重要推動力,進而推動了國內消費市場的發展和升級,不斷塑造了我國新發展格局的快速形成。從需求側來看,要完善服務模式,改進生產制度,使新業態能在數字經濟環境下良性發展,發揮數字經濟在推動消費升級進而助力經濟發展中的重要作用。通過利用電商平臺優勢,加快消費端推廣、服務、銷售、引流等環節體系化變革,通過網絡直播、新社交媒體等創新模式不斷拓展企業銷售經營渠道。推動商業貿易業的創新發展,通過“數字+”“互聯網+”以及“商品+售后服務”等多種經營方式,順應新消費需求,實現銷售的靈活多樣,推動新消費的發展。

四是形成有利于新消費發展的市場化機制。疫情在全球肆虐,世界經濟發展受阻,經貿跨境投資占比減少,加之全球政治局勢嚴峻,在此背景下我國歐美出口市場可能會受到影響,但我們可以通過進一步拓展開發非洲、東盟各國等國外出口市場,增強外需動力。通過加快市場化機制改革,使貨物、資本、技術和人才等要素能夠在市場上無障礙流通,通過要素流通體制的市場化改革,可以更有效地吸收由于外需不足而形成的供給過剩,推動新格局下經濟快速平穩高質量發展。優化市場化準入標準體系,強化綜合執法,為保障新消費建立有效的市場監管環境、讓消費者能有安全、放心的心理消費預期,提升消費的信心。完善健全消費環境的監測評價市場化體系,建立動態適時調整機制,根據市場發展需求和趨勢,建設科學規范的市場監管環境和消費市場環境。

五是構建有利于消費升級的政策工具組合。發揮人才、資金、技術以及共享經濟、數字經濟等領域的各項政策的創新優勢,形成政策合力,全面推進新消費的發展。出臺相關市場監督管理辦法,規范“線上”交易秩序,加強對平臺壟斷以及各類隱形顯性的不正當競爭行為監管,打擊各種違法行為,促進公平競爭和消費者權益保護。加快推動跨境電商、遠程教育、網上辦公以及餐飲等重點消費領域的標準制訂,積極與國際接軌,形成國內統一、國際有效銜接的消費制度環境。加大對大數據、區塊鏈、人工智能等新技術在新消費場景的應用,通過新技術,促進消費的高效有序、節能環保。拓展新消費的融資渠道,發揮社會資本、市場資本在撬動新消費時的作用,同時不斷優化和創新消費金融服務技術和政策,為滿足新時期消費的品質化提升、個性化滿足創造更多的便利和條件,加速新消費的發展。

參考文獻

[1] ?黃陽華,呂鐵.深化體制改革中的產業創新體系演進———以中國高鐵技術趕超為例[J].中國社會科學,2020(5):65-85+205-206.

[2] ?裴長洪,劉洪愧.構建新發展格局科學內涵研究[J].中國工業經濟,2021(6):5-22.

[3] ?王妍,王雅莉.“十四五”期間我國消費需求趨勢及對總產品結構的影響[J].統計與決策,2021(11):125-129.

[4] ?蔡昉.雙循環戰略下中國經濟如何實現潛在增長率[J].新金融,2020(12):8-12.

[5] ?劉元春.以新發展格局激發新優勢——加快形成新發展格局[J].企業觀察家,2020(12):21.

[6] ?任保平,苗新宇.新經濟背景下擴大新消費需求的路徑與政策取向[J].改革,2021(3):14-25.

[7] ?劉敏.新發展格局下新消費的可及性及其實踐向度[J].湖南師范大學社會科學學報,2021(3):57-64.

[8] ?韓凝春,王春娟.新生態體系下的新消費、新業態、新模式[J].中國流通經濟,2021(3):121-128.

[9] ?黃群慧.新發展格局的理論邏輯、戰略內涵與政策體系——基于經濟現代化的視角[J].經濟研究,2021(4):4-23.

[10] ?黃奇帆.對加快構建完整的內需體系,形成國內國際雙循環相互促進新格局的思考和建議[J].中國經濟周刊,2020(14):94-103.

[11] ?李連發.未來消費模式政策體系的構建和塑造[J].人民論壇,2020(28):88-90.

[12] ?毛中根,謝遲,葉胥.新時代中國新消費:理論內涵、發展特點與政策取向[J].經濟學家,2020(9):64-74.

[13] ?崔耕瑞.消費升級、產業升級與經濟高質量發展[J].統計與決策,2021(15):114-118.

Research on the New Consumption Trends and Guiding Policies of Domestic Residents from the Perspective of "Double Cycle"

Dong Qingqian1 Liu Yuan2 ?LI Zhiyu2

(1.The Institute of Population and Labor Economics, The Chinese Academay of Social sciences Beijing 100006; 2.Institute of Economics studay, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang, Hebei 050061)

Abstracts:An active consumer market has become a necessary condition for promoting high-quality economic development. Under the new situation, new consumption needs to play a supporting role in economic growth. The dual-cycle development pattern has an important impact on the new domestic consumption environment, consumption characteristics and future consumption development trends. Guiding new consumption requires a scientific understanding of the current stage of development and a clear trend of consumption upgrading. It is necessary to increase the cultivation of new consumption patterns, new formats and new economies, accelerate the construction of new consumption infrastructure and public social service guarantees, improve and optimize New consumption development environment and other methods to adapt to the needs of new consumption upgrades, and add new consumption momentum to the high-quality development of the economy in the new era.

Key Words: double cycle; new consumption; trend; policy

3892500338201