“巴林特小組活動”對提高臨床實習護生共情及溝通能力的作用

任志玲 潘曉 陳湘 劉珍 黃惠橋

良好的共情和溝通能力是臨床護理工作者“以病人為中心”理念的重要體現,也在一定程度上緩和了當今嚴峻的醫患關系[1-2]。 “共情”區別于“同情”,是個體感知或想象其他個體的情感,體驗到其他個體的感受的心理過程[3]。良好的溝通能力則是建立和諧護患關系的重要基礎[4]。實習生臨床實習階段注重共情能力及溝通能力的培養,為實習生今后工作中“以病人為中心”的理念培養打下良好的基礎。巴林特小組最初由著名的精神專家邁克爾巴林特在《醫生、他的患者及所患疾病》中提出,巴林特提出“醫生即藥”的觀點[5]。巴林特小組旨在促進全科醫師的心理健康提高其共情和溝通能力從而構建和諧的醫患關系。如今巴林特小組被引入歐洲國家的醫學生的教育當中,在提高共情和溝通能力方面取得較好效果[6]。我國于2013 年加入國際巴林特協會,巴林特小組模式引入中國,首個巴林特小組在同濟大學附屬醫院開展之后相繼在各綜合醫院成立巴林特小組[7]。巴林特小組現多用于醫師和護士當中[8],本研究將“巴林特小組活動”運用到我院實習護生的臨床帶教中,探討“巴林特小組活動”對實習護生共情能力及溝通能力的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取在2019 年9 月—2020 年10 月在某省級三甲綜合醫院實習的120 名護生作為研究對象,研究對象分別來自5 所不同醫學院校的護理專業。按組間基本特征匹配原則分為對照組與觀察組,每組60 名。對照組中男3 名,女57 名;年齡平均20.26±0.59 歲,19~21 歲41 名,22~24 歲19 名;學歷:本科39 名,大專21 名。觀察組中男2 名,女58 名;年齡平均為20.09±0.78 歲,19~21 歲43 名,22~24歲17 名;學歷:本科42 名,大專18 名。納入條件:全日制護理專業的實習護生;志愿參加巴林特小組活動;知曉并簽署知情同意書。排除條件:進修護士;實習期少于6 個月。脫落標準:連續兩次以上不能參與小組活動的護生。兩組性別、年齡及學歷比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 “巴林特小組活動”方法

對照組實習護生參與崗前培訓后跟隨帶教老師參與臨床實習,學生所在科室的專科護理知識和護理技術。觀察組在對照組的基礎上,分批次定期參與“巴林特小組活動”,具體內容如下:

(1)“巴林特小組活動”的人員安排: “巴林特小組活動”邀請2 名獲得國家二級心理咨詢師資格的心理衛生科臨床帶教老師分別擔任3 個小組的活動主持人,主要負責:①主持活動,創造輕松愉悅的氛圍;②引導組員抒發自己的觀點和感受;③在討論的過程中引導組員把主題放在溝通細節和共情感受上;④保護案例匯報者,預防和制止其他小組成員不友好的批判和揭露隱私的行為;⑤必要時站在患者的角度為患者發言,引導成員思考患者感受或在案例中可能受到的傷害。研究員負責組織成員參加“巴林特小組活動”,在小組活動過程中負責時間控制和活動的記錄。研究員擔任小組的組長,主要負責工作:①通知小組成員參加活動;②熟悉活動流程,控制時間;③記錄活動。

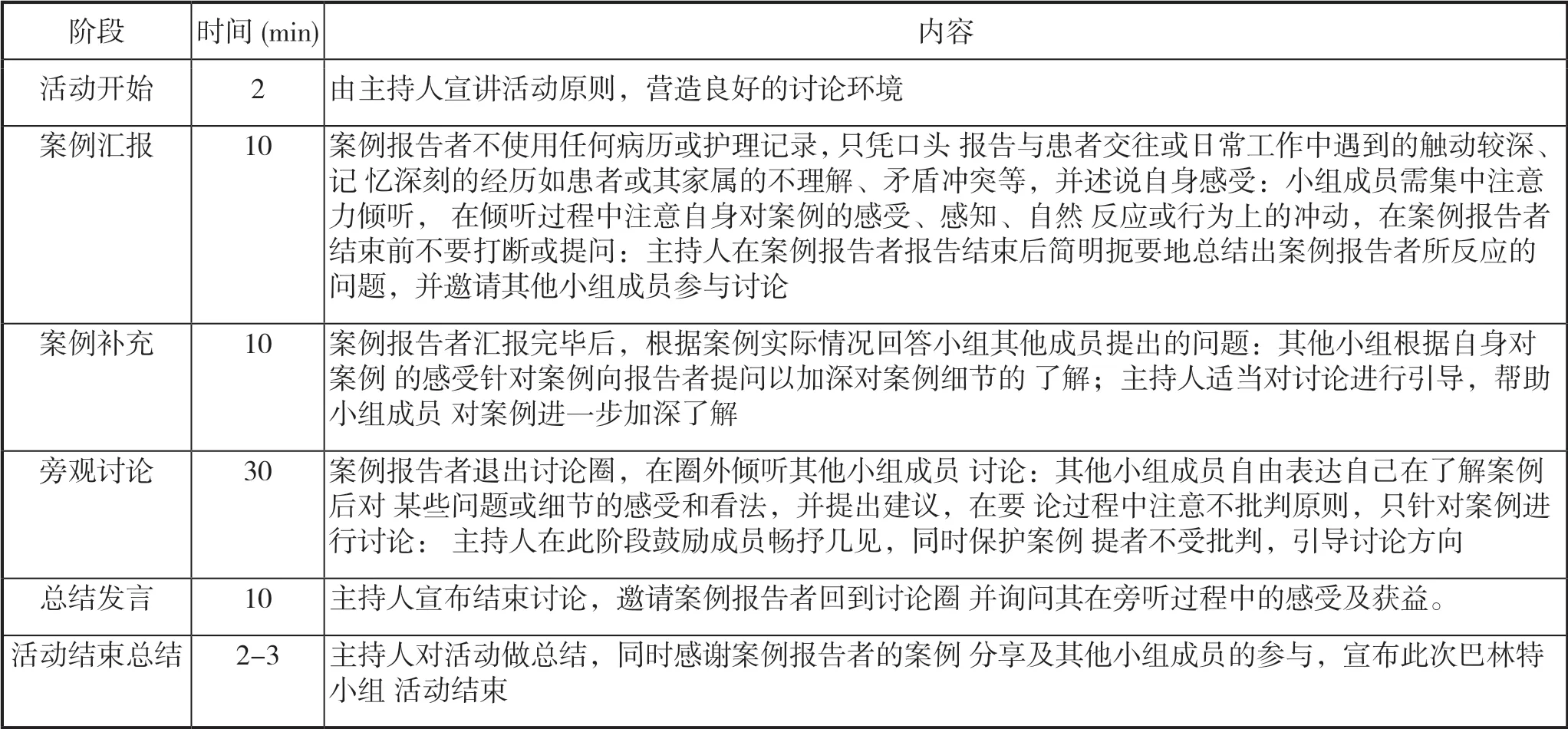

(2)“巴林特小組活動”安排:“巴林特小組活動”每月開展兩次分別于每月的中旬與月末,每次約60 min,本研究共開展巴林特小組活動12 次,分為3 個階段:①階段一(第1 次巴林特小組活動)。小組的成立階段,主持人首先為小組成員介紹巴林特小組的概念、意義、方法及對共情和溝通能力的影響。詳細介紹活動的形式和要求,強調保密原則,小組活動的過程中遵守活動流程,不隨意打探案例匯報者的隱私和案例無關的內容,活動結束后不隨意泄露小組活動的相關內容,促使建立一個安全的小組討論環境。活動最后通過“你畫我猜”“搶椅子”等室內活動小游戲,活躍小組氣氛,使小組成員相互認識了解。②階段二(第2~11 次“巴林特小組活動”)。活動開展階段,每次“巴林特小組活動”由1 名成員分享自己在臨床實習中遇到的難忘經歷或人際關系方面的困擾,并參照“巴林特小組的活動”流程見表1,進行案例匯報和討論。每一次“巴林特小組活動”只進行1 個案例匯報,10名小組成員,依次輪流進行案例匯報。③階段三(第12 次巴林特小組活動)。活動總結階段,回顧“巴林特小組活動”的過程和經歷,各小組成員分享參加活動的感受和對活動的建議。“巴林特小組活動”流程見圖1。

圖1 “巴林特小組活動”流程圖

1.3 評價指標及方法

(1)實習護生一般情況調查:內容包括:性別、年齡及教育層次等,該問卷于實習護生崗前培訓時發放填寫,填寫完畢交于研究員檢查無漏項并回收。

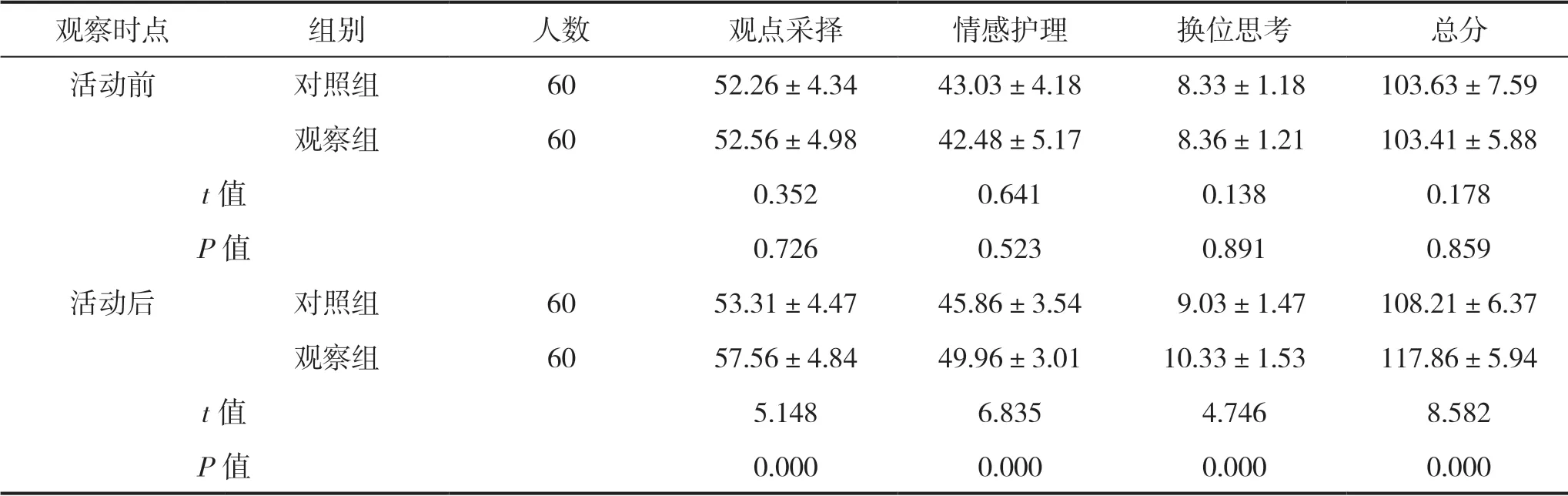

(2)杰斐遜護士共情量表(護生版):該量表由美國的Monhammadreza Hojat 教授于2001 年研制而成,再由李霞等[9]編譯,形成中文版的杰斐遜共情量表(護生版),共20 個條目,分為觀點采擇、情感護理、換位思考3個維度,采用Likert7級評分法,選擇“非常不同意”得1 分,選擇“非常同意”的7 分,其中有10 個條目為反向計分,總分得分范圍為20~140 分,得分越高表明共情能力越高。量表于實習護生參與巴林特小組活動前及活動結束后發放填寫。

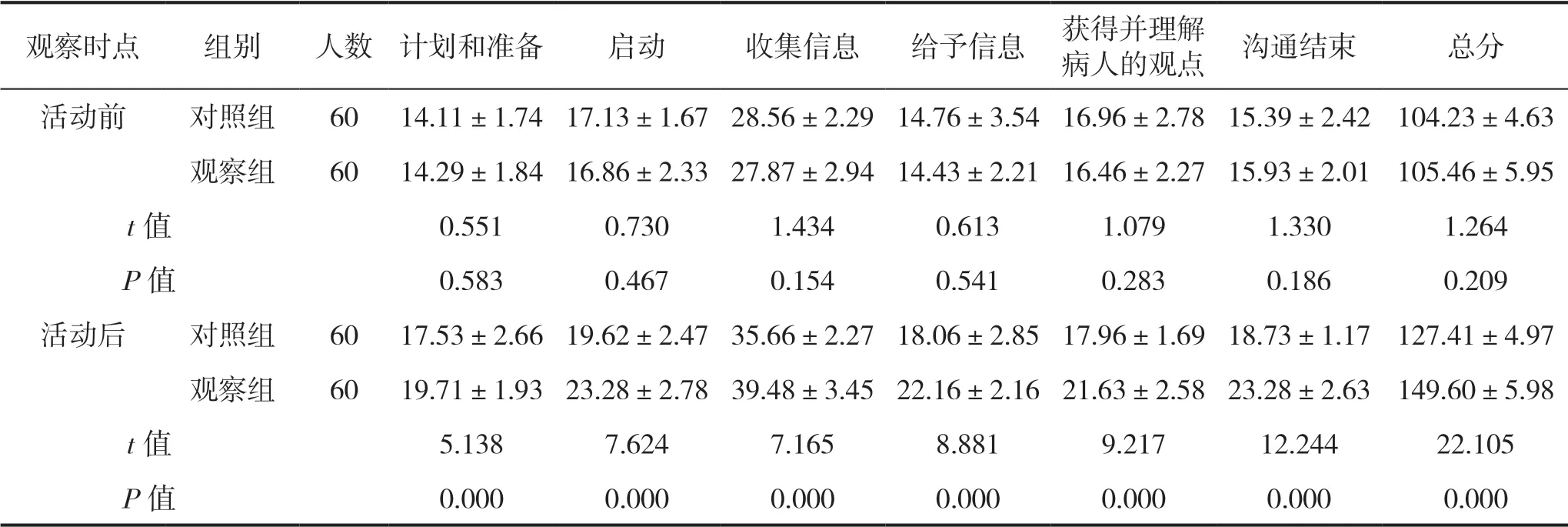

(3)實習護生護患溝通能力量表(他評式):該量表由許亞紅等[10]編制的適用于我國護理實習生的量表,共42 個條目,分為計劃和準備、啟動、收集信息、給予信息、獲得并理解病人的觀點及溝通結束6 個維度,每條項目采用Likert 5 級評分法,“非常不同意”為1 分,“不同意”為2 分,“無法確定”為3 分,“同意”為4 分,“非常同意”為5 分,最高分210 分,得分越高說明溝通能力越強。該量表交由實習護生的帶教老師在參與“巴林特小組活動”前及活動結束后填寫。

1.4 質量控制

本研究團隊邀請兩名獲國家二級心理咨詢師資格的臨床帶教老師擔任巴林特小組的主持人,均有豐富的團體心理輔導和臨床帶教經驗,并且熟悉巴林特小組的基本理念及具體活動流程;研究者擔任小組組長負責通知護生參加活動,活動記錄小組活動和維持活動秩序;另有兩名研究員,經培訓熟悉研究方案,負責通知小組成員參與活動和問卷發放及回收。

1.5 統計學處理

采用SPSS 22.0 軟件學軟件進行統計分析,計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗。檢驗水準α=0.05,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 活動前后兩組護生共情能力比較

活動前兩組護生共情能力各維度及總分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。活動后兩組護生共情能力總分及各維度均有不同程度的提升,觀察組護生的共情能力評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)見表1。

表1 活動前后兩組護生共情能力評分比較

2.2 活動前后兩組護生溝通能力評分比較

活動前兩組護生溝通能力各維度及總分經比較無統計學意義(P>0.05);活動后,對照組與觀察組溝通能力均有所提升,但觀察組溝通能力較對照組明顯增高,差異有統計學意義(P<0.01),見表2。

表2 活動前后兩組護生溝通能力評分比較

3 討論

3.1 “巴林特小組活動”對實習護生的共情能力的影響

本研究結果顯示,參與“巴林特小組活動”后,觀察組共情能力的3 個維度都明顯高于對照組(P<0.05),這跟帶教老師在臨床實踐中注重對護生患者情感護理上的指導有一定關系[11]。在臨床護理工作中,患者的行為和情緒會影響到護理工作者的思想、感情和行為,特殊情況下會使護理工作者混淆并失去判斷力,良好的共情使護理工作者在理解患者情緒的同時,能適當控制情緒,不過分投入自身情感,從而做出合理的決策。鄭冰雅等[12]研究指出臨床護生共情能力一般,應缺乏專業的共情指導和臨床實踐導致共情能力的運用較弱。“巴林特小組活動”綜合了心理咨詢、精神分析及團體治療等元素,在小組討論中著重運用重換位思考的方式去討論護生在與患者溝通遇到的困擾。案例匯報人在沒有打擾的情況下把與患者交流接觸中產生的困惑詳細地陳述出來,主持人會在小組成員自由表達觀點、感受的同時,會通過一些問題如“這個患者在案例中的行為引起了我們什么感受?”“為什么案例中的護士會采取這樣的語言或行動?”等等,引導成員體會患者、家屬及護士的感受,發表對此次案例的看法,匯報者在旁傾聽的過程中會得到新的思考方式,察覺到先前沒有發現的盲點,更加了解患者在案例發生時的情感狀態,從而更能理解患者,產生情感共鳴也就是共情。在龔雨蕾等[13]研究中“巴林特小組活動”通過事件的“情景還原”,參加活動的ICU 護生深切的體會到當事人的處境,從而感同身受,提升了共情能力。

3.2 “巴林特小組活動”對實習護生的溝通能力的影響

本研究結果顯示,參與活動后兩研究組溝通能力總分及各維度均有所提升,但觀察組相較于對照組進步更明顯(P<0.05)。鄭銀佳等[14]通過巴林特活動提升了護生對醫學教育中醫患溝通重要性的認知,提高了學習溝通技能的積極性,從而促進溝通技能的提升。在臨床護理工作中護患之間的有效互換溝通,是構建和諧護患關系的重要因素[15]。傾聽是醫患溝通的實用技巧,護理工作者的認真傾聽使患者感到被尊重和重視,讓患者更加愿意向護理工作者傾訴他們的困惑。“巴林特小組活動”不止讓小組成員在案例討論中學會了換位思考尋找溝通中的盲點,也培養了小組成員的傾聽能力,學會在在傾聽過程中觀察和思考。在活動的第二階段的10次巴林特小組活動中,每位成員都有一次匯報機會,其余9 次會作為旁聽和討論者。9 次的旁聽讓其學會了在傾聽中思考護所討論案例的盲點,掌握溝通技巧。在參與“巴林特小組活動”后,成員得到護患溝通理論層面培訓,更可強化其患者溝通的經驗,提高溝通能力。

4 小結

結果顯示,“巴林特小組活動”提升腫瘤醫院實習護生共情及溝通能力效果良好,可應用于臨床帶教活動中。本研究的局限性在于,研究中巴林特小組成員單純為實習護生,所以案例討論只涉及護士與患者之間的案例討論,但護患關系屬于醫患關系總的一部分,今后研究中可加入臨床實習醫師,醫護人員共同參與到巴林特小組討論中更能拓展成員的視野,緊密醫護人員的聯系。