內蒙古自治區重點實驗室過程管理工作的實踐與體會

付 婷,賈 媛,席建新,張松濤

(1.內蒙古自治區科技創新發展中心;2.內蒙古自治區科學技術戰略研究院,內蒙古 呼和浩特 010000)

內蒙古自治區重點實驗室(以下簡稱“區重點實驗室”)是內蒙古科技創新體系的重要組成部分,是組織高水平基礎研究和應用基礎研究、聚集和培養優秀科技人才、開展國內外學術交流、共享先進創新資源的重要基地。其主要任務是針對學科發展前沿和內蒙古自治區經濟社會發展的重要科技領域和方向,開展創新性研究,增強內蒙古自主創新能力。

經過10多年的建設運行,區重點實驗室的總體規模不斷壯大,建設步伐不斷加快,取得了積極進展,形成了區域產業特色較為突出的重點實驗室體系。

筆者依據已建設運行的區重點實驗室的建設現狀,結合近幾年過程管理工作的實踐經驗,從研究方向定位、人才隊伍建設、運行管理和投入機制及科技成果轉化等方面分析,對存在的問題開展研究,為切實加強區重點實驗室的建設提供對策參考,助推更高層次的重點實驗室建設。

1 內蒙古自治區重點實驗室建設情況分析

1.1 基本情況

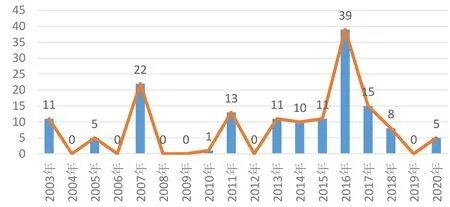

圖1 2003年啟動區重點實驗室建設以來每年建設數量

自2003年啟動區重點實驗室建設工作至今,內蒙古已建成各類重點實驗室151家,其中國家級重點實驗室3家,包括省部共建類1家、企業類2家;內蒙古自治區重點實驗室148家,其中學科類109家,企業類39家,如圖1所示。

為加強對區重點實驗室建設和運行的管理,2010年,內蒙古自治區出臺了《內蒙古自治區重點實驗室建設與運行暫行管理辦法》,并于2014年、2021年根據發展需要進行了修訂。2014年—2016年對區重點實驗室進行了嘗試性的評估,于2018年出臺了《內蒙古自治區重點實驗室評估規則(試行)》,正式建立了運行評估制度,并于2021年根據發展需要進行了修訂。2018年還出臺了《內蒙古自治區人民政府關于全面加強基礎科學研究的實施意見》,共同形成了引領和指導區重點實驗室發展的政策體系。

1.2 分布情況

圖2 區重點實驗室領域分布

151家重點實驗室共涵蓋11個學科領域:材料領域25家、占16.6%;醫藥領域25家、占16.6%;農牧業領域20家、占13.2%;生物領域17家、占11.3%;信息領域16家、占10.6%;工程領域13家、占8.6%;環境領域11家、占7.3%;化學領域11家、占7.3%;能源領域5家、占3.3%;制造領域4家、占4.6%;地球領域4家、占4.6%,如圖2所示。

區重點實驗室所在地區主要分布在11個盟市。其中,呼和浩特市95家、占62.9%;包頭市28家、占18.5%;赤峰市9家、占5.9%;通遼市6家、占3.9%;呼倫貝爾市和鄂爾多斯市各3家、各占1.9%;巴彥淖爾市和興安盟各2家,各占1.3%;烏蘭察布市、阿拉善盟、烏海市各1家、各占0.6%,如圖3所示。

圖3 區重點實驗室所在地區分布

1.3 人才隊伍情況

截至2020年12月,全區重點實驗室人員總數6 072人,其中固定人員總數5 023人,包括高級職稱2 138人,中級職稱1 354人,初級職稱701人。流動人員共計1 049人,包括高級職稱733人,中級職稱217人,初級職稱99人。每個實驗室平均擁有的團隊成員人數超過40人。

2 內蒙古自治區重點實驗室建設發展存在的問題

2.1 研究方向不聚焦

研究方向是實驗室建設的首要問題,是重點實驗室建設與發展的根本所在[1],體現了其最為關注和側重的研究領域。但是評估中發現,很多區重點實驗室的研究方向分散、聚焦度不夠。①進行的研究比較保守,基礎性、前沿性科學問題凝練不足。②存在根據團隊成員的研究內容確定研究方向的現象,研究方向之間的關聯性及相互支撐作用不強。③在建立初期制定好研究大方向后,很少在發展階段進行進一步的溝通與細化,沒有根據國家發展和地方需求及時更新自身的研究方向。

2.2 團隊建設與人才培養不足

多數區重點實驗室缺乏領軍人物和高水平的學術帶頭人,研究隊伍層次結構不合理。①難以引進、留住高水平、高層次的人才,平臺對人才的吸引力不足,地域、經濟發展等也是制約因素,另外也有部分區重點實驗室受限于依托單位引才限制;②對高水平實驗技術人員及管理人員的重視程度不夠,也就缺乏使區重點實驗室高效運行的人才隊伍。

2.3 運行管理不規范

在區重點實驗室的日常管理上,政府、依托單位和區重點實驗室沒有高效發揮共同作用。政府在政策制定后的宣貫力度不夠,對區重點實驗室建設指導有待加強。依托單位履行建設主體責任不夠,對區重點實驗室人財物相對獨立的政策要求落實不到位,科研條件建設投入不足,不能保障基本的運行經費。部分區重點實驗室內部管理制度不健全,存在人員交叉、實驗場地和儀器設備交叉、成果交叉及企業重點實驗室與依托單位人員界限不清的情況,學術委員會未能真正發揮作用,開放交流活動少。

2.4 經費保障不足

據統計,內蒙古自治區的151家重點實驗室超過2/3沒有得到過內蒙古自治區的經費支持,而多數依托單位對于區重點實驗室沒有基本的建設運行經費投入,只能靠區重點實驗室成員花大量時間和精力去爭取競爭性科技計劃項目,導致在相關領域和方向上不能形成深厚的沉淀、積累和聚焦引領,不利于區重點實驗室長期發展。

2.5 科技成果轉化率低

2020年,區重點實驗室共獲得發明專利548項,其他專利557項,成果轉移轉化122項,科技成果轉化率僅為11%。區重點實驗室做了大量的基礎研究和應用基礎研究,但由于科技成果轉化政策不完善、體制機制不暢通、激勵措施不到位、企業投入動力不足等因素,與地方生產單位互動性不足,科技成果轉化應用還未成規模。

3 內蒙古自治區重點實驗室建設的對策建議

3.1 優化區重點實驗室總體布局

制定區重點實驗室建設發展規劃,科學合理布局區重點實驗室,聚焦內蒙古區域優勢和特色的農牧業等學科領域在布局、建設、培育、優化等方面下功夫,有計劃、有重點地建設高水平區重點實驗室。同時,利用好考核評估機制,通過撤、并等方式,進行優化整合。

3.2 精準定位發展方向

引導區重點實驗室以國家和地方發展需求為導向,契合戰略性新興產業發展方向,進一步聚焦研究方向,明確定位,突出主題。鼓勵區重點實驗室在學術委員會指導下,對標國際先進水平和技術發展方向,系統梳理論證研究領域和研究方向設置,依據專業規律科學優化研究方向和研究內容。

3.3 加大人才引進和培養力度

人才隊伍是重點實驗室開展科技創新活動的主體,重點實驗室的建設和運行需要以人才隊伍建設為基礎[2]。要加強人才的培養、引進和使用。①創新引才的方式方法,或者著力解決引進高層次科技人才的薪酬績效、子女入托入學、配偶就業等系列問題,或者完善柔性引才政策,或者建立具有區域特色和優勢的人才服務機制機構。②制定高端人才培養方案,加快區重點實驗室學術帶頭人和學術骨干人員培養,定期舉辦實驗室技術人員和管理人員培訓,培養高水平保障人才。③建立良好的用人機制,建立以貢獻為導向的分配制度,給予人才充分重視,留住人才,用好人才。

3.4 完善區重點實驗室管理機制

探索建立多元化的共建共管模式。在政府管理層面,應完善并保障區重點實驗室順利建設和運行的相關政策,加大宣傳力度,確保宣傳效果;建立信息化管理平臺,理順管理流程;建立公開、公正、公平的第三方評估機制,完善與區重點實驗室體系發展相一致的評價指標體系,突出以質量創新、學術貢獻為核心的評價機制[3],促進區重點實驗室管理的規范化和科學化,使評估發揮真正能提升區重點實驗室水平的作用,而不是成為依托單位和重點實驗室的負擔,不斷提高區重點實驗室的科研活力和水平。相關主管部門要落實有關政策、制度,負責區重點實驗室的組織申報、推薦與監督、檢查,支持區重點實驗室的建設和發展。依托單位要保證區重點實驗室享有相對獨立的人事權、財產權,減少不必要的行政干預,并為其做好后勤保障工作[4]。就區重點實驗室自身而言,應制定一套適合區重點實驗室發展規律的規章制度,從實驗室主任到辦公室主任再到相關行政科研秘書,形成一條完整的組織運行鏈條[5];充分發揮學術委員會指導作用;多組織內部學術交流活動,增進固定人員的溝通交流和主人翁意識,加強對外合作和交流,開展共性重大科學問題和戰略方向的聯合研究。通過四級共建共管制度的運行,實現區重點實驗室管理的重心由設立建設向高效運行轉變[6]。

3.5 建立多元長效的投入機制

投入保障機制主要包括5個方面:①政府繼續保證給予國家重點實驗室建設和發展穩定持續的經費支持、給予評估優秀類的區重點實驗室后補助經費支持。②依托單位要承擔主建責任,為區重點實驗室投入基本的運行經費,鼓勵依托單位加大研究與開發經費的投入,在物理空間、科研儀器和實驗設施平臺搭建、人員聘用、經費使用等方面給予區重點實驗室相應的保障和傾斜,保證區重點實驗室和諧、健康、可持續運行和發展。③鼓勵高校、科研院所、企業等聯合共建重點實驗室,打造企業出資、高校出力、科研出成果、產業可應用的聯動機制,推進產學研用深度融合及成果轉化。④區重點實驗室應積極與企事業單位合作,促進先進科技成果的轉移和轉化,為區重點實驗室的發展爭取更多的經費支持。⑤加大區重點實驗室大型科研儀器開放共享后補助等政策的實施力度,完善對外開放共享收費政策,積極培育實驗室經濟,在延伸產學研鏈條過程中拓寬經費來源,推動區重點實驗室提檔升級,走向跨越式發展。

3.6 多渠道多方式,服務科技成果轉化

①把好區重點實驗室認定關,建設有明確需求導向、符合地方經濟社會發展的重點實驗室。②依托單位可以以區重點實驗室為突破口,建立科技成果轉化利益分配新機制,充分激發科研人員創新活力,形成創新——轉化——創新的良性循環。③內蒙古科技大市場建立后,積極組織區重點實驗室與其對接,發布最新成果,建立與企業、孵化器等機構的聯系。