基于CiteSpace的區塊鏈可追溯研究熱點及演化趨勢分析

李藝迪,孫玉玲

(南京工業大學 經濟與管理學院,江蘇 南京 211800)

隨著社會經濟的發展,人們的安全意識在不斷提升,對于產品尤其是食品的質量安全要求不斷提高。各級政府為了保障食品安全,紛紛建立了各類食品質量安全追溯系統。通過食品質量可追溯系統,希望能夠對產品從原材料采購、生產、消費直至廢棄,實現全流程追蹤。食品追溯系統利用安全信息流監控食品生產、銷售過程,通過對全流程的追蹤實現問題源頭的識別和缺陷產品的召回[1]。當產品出現質量問題時,生產廠商希望可以通過可追溯系統及時召回缺陷產品[2],保證無缺陷產品正常流通,由此增強供應鏈的安全性和透明性[3],讓消費者對食品生產、銷售過程有跡可循,提升消費者對食品購買的欲望。

然而,食品安全問題仍時有發生。從2013年注水豬肉到2020年進口三文魚污染事件,這些食品質量安全事件嚴重影響了消費者對食品質量安全的信任。為了有效解決可追溯系統在應用過程中出現的問題,國內外學者將二維碼、條碼、傳感器網絡、RFID、物聯網技術等新興技術應用于可追溯系統[4-8]。但是這些可追溯系統采取集中式數據庫,系統數據安全性低,數據容易被篡改,食品鏈的全程監管仍然非常困難。

區塊鏈是一種具有去中心化和去中介化的新興技術,其獨特的加密算法、共識機制、智能合約等技術使得區塊鏈在保護數據安全、增強信任、實現信息共享等方面擁有獨特的優勢。將區塊鏈技術應用到食品質量安全管理中,應用到產品質量和品質的把控中,對于解決可追溯系統中數據易被篡改、泄露等難題,具有重要的意義。區塊鏈在可追溯系統方面的理論和實踐研究成為一個新興的研究熱點。

鑒于此,筆者利用CiteSpace對中外文區塊鏈可追溯研究主題進行可視化分析,對相關主題的研究熱點進行歸納和總結,以期為研究者和政府把握區塊鏈可追溯研究的未來發展方向提供參考和依據。

1 數據與研究方法

1.1 數據來源

中文數據主要來自中文數據庫——中國知網(CNKI),外文期刊數據主要來自Web of Science(簡稱WoS)。在CNKI數據庫中,筆者在期刊條目下進行檢索,檢索主題分別為“區塊鏈”和“追溯”“區塊鏈”和“溯源”,來源類別為“核心期刊”“CSSCI”,檢索時間為2020年7月13日,分別檢索到42篇和53篇文章,刪除重復和與主題不相關的論文,最終在CNKI獲取的確定樣本量為84篇。在外文數據庫Web of Science中,檢索主題分別為“blockchain”和“traceability”“blockchain”和“trace”,分別檢索到文章146篇和66篇,刪除重復和與主題不相關的論文,最終在Web of Science核心合集數據庫獲取的確定樣本量為190篇。每篇文獻都包含發表日期、作者、篇名、摘要、關鍵詞等相關信息。

1.2 研究方法

筆者將運用CiteSpace對相關文獻進行可視化分析。CiteSpace是學術研究中繪制知識圖譜應用較為廣泛的工具之一。CiteSpace是應用Java語言開發的一款信息可視化軟件,它主要是基于共引分析理論(co-citation)和尋徑網絡算法(path Finder)等,對特定領域文獻(集合)進行計量,以探尋出學科領域演化的關鍵路徑及其知識拐點,并通過一系列可視化圖譜的繪制來形成對學科演化潛在動力機制的分析和學科發展前沿的探測[9]。

2 基于區塊鏈可追溯研究的可視化分析

2.1 基于區塊鏈可追溯的文獻數量分析

2016年可以稱作是“區塊鏈元年”[10]。CNKI中第一篇關于區塊鏈和可追溯的論文出現于2016年,隨后發文量呈持續增長趨勢,截至2020年7月13日,2020年的發文量為35篇。WoS數據中關于區塊鏈和可追溯的相關論文比CNKI數據中略多,但是其第一篇關于區塊鏈和可追溯的外文論文出現于2017年,2018年略有增長,2019年開始迅速增多,截至2020年7月13日,2020年的發文量為74篇,遠遠超過中文相關主題的發文量。兩個數據庫關于區塊鏈和可追溯相關論文發表數量,如圖1所示。

對比中外文相關論文的發表數量可以看出,雖然關于區塊鏈和可追溯的外文文獻出現時間略遲于中文文獻,但自2019年開始相關研究迅速增多且相關文獻總的發表數量是國內的兩倍之多,表明區塊鏈可追溯這一主題在國際范圍內正迅速引起學者們的關注。

圖1 中外文關于區塊鏈和可追溯相關論文發表量的時序分布

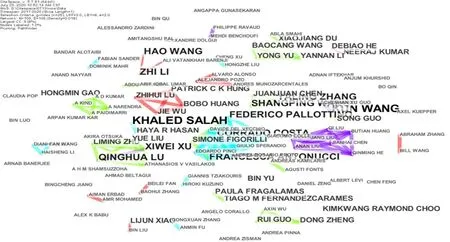

圖2 外文區塊鏈和可追溯文獻主要研究者

2.2 基于區塊鏈可追溯的研究作者分析

作者共現分析可以識別出該研究領域的核心作者群及研究人員之間的合作關系[11]。基于CiteSpace5.7.R1可視化分析軟件,筆者分別對中外文相關學者之間的合作關系進行了作者共現分析,如圖2所示。圖中每一個節點代表一位作者,每一條連線代表作者之間合作關系的密切程度,網絡密度為0.018。每個節點名字標簽的大小表明了作者發文的數量,標簽越大表明發文量越多。相比于中文文獻,外文文獻的發文量大于2篇的作者有35人,中文文獻中有7人。同時,外文文獻中作者之間的連線數量較多,其中具有代表性的是以FEDERICO PALLOTTINO、CORRADO COSTA等人和以XIWEI XU、QINGHUA LU等人為代表的合作網絡,中文文獻中則是以溫川飆、謝鵬、肖麗等人和以崔曉暉、李偉等人的連接網絡。此外,中外文獻中還存在較多的獨立研究者。由此可以看出,外文文獻中關于區塊鏈和可追溯的學者相對較多,且研究學者之間的合作網絡關系相對于中文文獻研究學者之間更為緊密。

2.3 基于區塊鏈可追溯的重要期刊發文分析

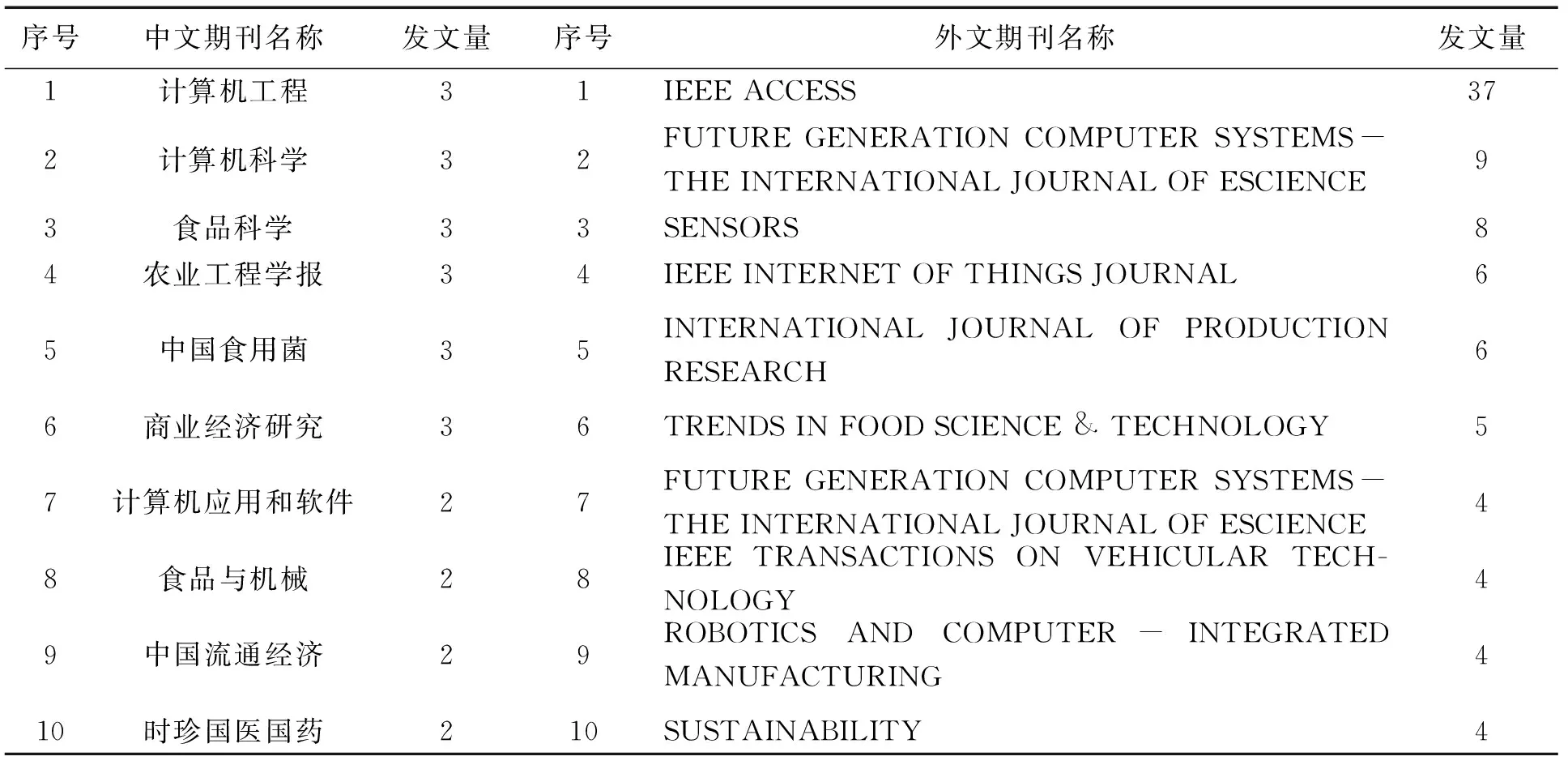

本節統計了中外文期刊的發文情況,對發文量前10的期刊進行分析,結果見表1。從表1可以看出,中文期刊中發文量排名前10的期刊共計28篇,占全部中文期刊的33.3%,外文期刊中發文量排名前10的期刊共計87篇,占全部中文期刊的45.8%。中文期刊類別可以分為3類:①計算機類期刊,主要包括計算機工程、計算機科學、計算機應用和軟件等期刊;②食品和農產品類期刊,主要包括食品科學、農業工程學報、中國食用菌、食品與機械等期刊;③經濟、醫藥類期刊,主要包括商業經濟研究、中國流通經濟、時珍國醫國藥等期刊。外文期刊類別可以分為兩類:①和計算機、物聯網等技術研究密切相關的期刊,主要包括IEEE ACCESS、FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ESCIENCE、SENSORS等期刊;②和產品、食品、可持續發展研究等相關的期刊,主要包括INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH、TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY等期刊。

2.4 基于區塊鏈可追溯的學科領域分析

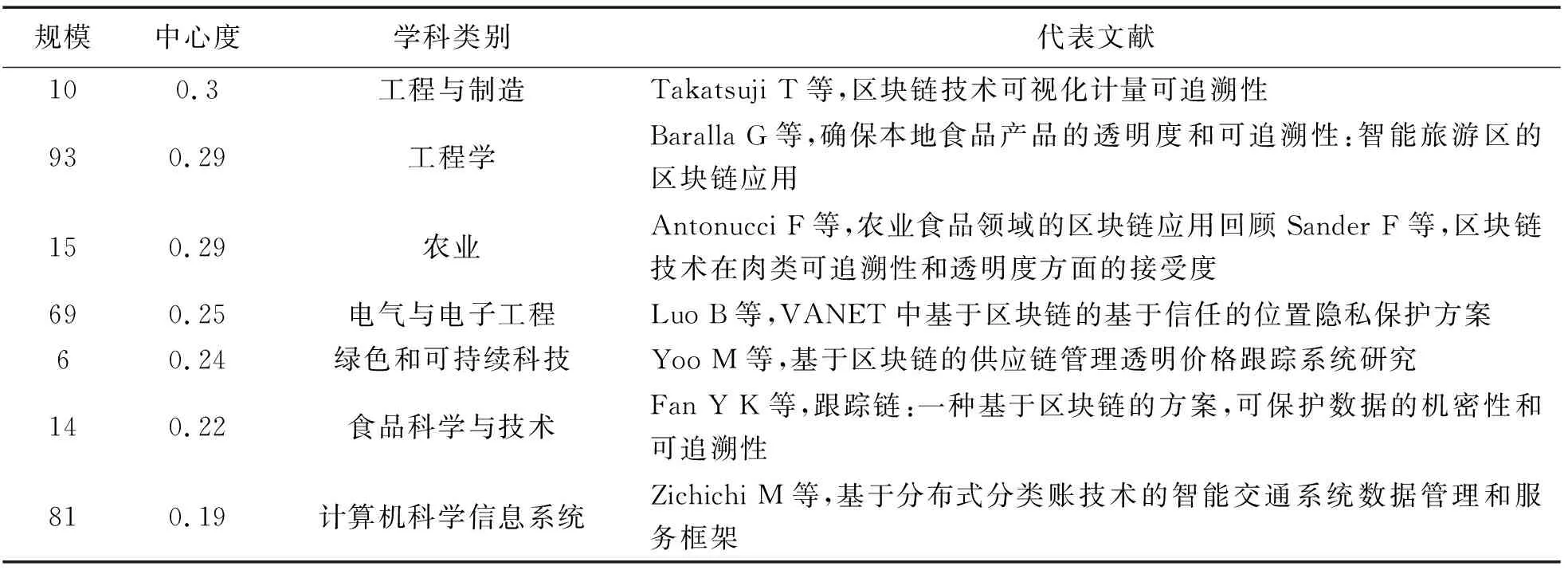

利用CiteSpace生成學科類別文獻圖譜,可以把握現有研究的知識結構及其演變,了解現有研究集中的學科領域。根據節點“中間中心度>0.1”的原則,對區塊鏈可追溯相關外文的主要學科類別進行分析。從表2可以看出,基于區塊鏈的可追溯相關研究在多個學科都已有所涉及。按照中心度大小排序,工程與制造、工程學、農業和電器與電子工程等學科領域占據主導,其中心度均≥0.25;按照規模大小排序,現有研究以工程學、計算機科學信息系統、電氣與電子工程等學科類別為主,其規模>50。外文文獻研究呈多元化發展,包含計算機科學、環境科學、運籌與管理科學和公共政務等多個學科領域。這些文獻從區塊鏈可追溯的理論基礎、核心技術以及場景應用等多個方面研究區塊鏈在可追溯研究領域的應用可行性和創新性。

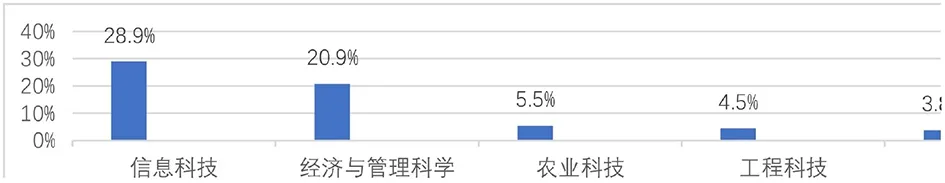

筆者利用CNKI可視化工具對區塊鏈可追溯相關中文文獻的學科領域進行分析,結果如圖3所示。從圖3可以看出,中文期刊的主要研究學科領域為信息科技、經濟與管理科學、農業科技、工程科技、基礎科學,其學科領域占比分別為28.9%、20.9%、5.5%、4.5%和3.8%。從中外文文獻研究學科領域可以看出,外文文獻研究的學科領域相對廣泛,涉及工程、農業、計算機、食品安全、可持續等多個方面,中文文獻研究的領域相對集中,主要集中在計算機和經濟與管理科學方面。

表1 發文期刊統計

表2 外文期刊中心度>0.1的學科類別及其參考文獻

圖3 中文期刊學科類別

2.5 基于區塊鏈可追溯的他引次數分析

本節著重統計和分析中外文區塊鏈和可追溯研究的重要文獻引用情況。從CNKI和WoS數據庫中獲取相關研究文獻,分別統計引用最高的10篇文獻,具體結果見表3。從表3可以看出,中文文獻中引用數最高的是錢衛寧等學者于2017年發表的文章,引用數為124次,其文章從數據管理方面介紹了區塊鏈技術和其研究進展。其余文章引用數較高的依次是丁慶洋(66次)、呂芙蓉(55次)、李明佳(36次)、龍云安(36次)、張衍斌(35次)等學者發表的文章,這些文章主要是從食品安全、供應鏈、電子商務等方面研究區塊鏈和可追溯系統。

表3 他引次數統計

外文文獻中,Wu ML等學者于2019年發表在IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL期刊上面被引用數最高,引用數高達300次。該文獻將區塊鏈分成四層并對每個層次進行基本問題和未來研究方向討論,為其他學者進行區塊鏈和可追溯研究提供了指導。其余被引用數較高的依次是Lezoche M(205次)、Khalilov MCK(201次)、F CTM(171次)、Alotaibi B(139次)、Hastig GM(138次)等學者發表的文章,這些文章主要從農產品、數據管理、物聯網、供應鏈等多個方面研究區塊鏈對可追溯系統的作用。從表3可以看出,外文期刊中引用數排名第十名是Pournader M等學者在2019年發表的文章,其引用數是134,高于中文期刊中的最高引用數,表明基于區塊鏈可追溯的研究主題迅速收到了國際學者的關注。

3 基于區塊鏈可追溯的研究熱點和演化趨勢

3.1 基于關鍵詞的研究熱點

圖4 中文文獻關鍵詞可視化圖

圖5 外文文獻關鍵詞可視化圖

關鍵詞分析可以分析發文作者在區塊鏈和可追溯方面的研究熱點,其各關鍵詞之間的連線代表關聯性。運用CiteSpace可視化分析工具進行了中文文獻主要關鍵詞分析,如圖4所示。從圖4可以看出,區塊鏈節點標簽最大,代表出現的頻率最高,圍繞區塊鏈衍生出了區塊鏈技術、比特幣、智能合約、溯源、農產品、食品安全、大數據、供應鏈金融等熱點關鍵詞,圍繞這些關鍵詞進一步衍生出農產品追溯系統、供應鏈管控、中小物流企業等。從這些關鍵詞可以了解當前中文文獻中關于區塊鏈可追溯研究的方向和焦點。運用CiteSpace可視化分析工具進行了外文文獻主要關鍵詞分析,如圖5所示。相比較中文文獻關鍵詞可視化圖,外文文獻可視化圖中凸顯的關鍵詞節點較多,主要有blockchain、traceability、smart contract、bitcoin、system、supply chain、privacy、framework、management等關鍵詞。其中blockchain的節點最大,區塊鏈衍生出其他熱點關鍵詞,圍繞這些關鍵詞進一步衍生出food supply chain、authentication、big data、traceability system等關鍵詞。從中外文區塊鏈和可追溯研究熱點看出,中外文學者研究均是圍繞這些關鍵詞或是在此基礎上面進行相關研究。

3.2 基于關鍵詞時區分布的主題演化趨勢

圖6 中文文獻關鍵詞時區分布

圖7 外文文獻關鍵詞時區分布

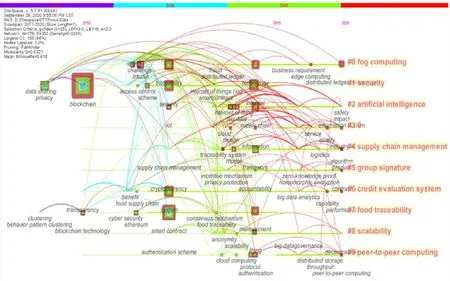

關鍵詞時區分布圖能夠看出領域內熱點關鍵詞首次出現的年份、熱點突顯情況、關鍵詞聚類及熱點演化趨勢。中、外文文獻的關鍵詞時區分布圖分別如圖6和圖7所示,其中,中外文文獻關于區塊鏈可追溯主題關鍵詞時區分布圖的Modularity Q值分別為0.6968、0.6321,均大于0.3,Mean Silhouette值分別為0.6779、0.6180,均大于0.5,說明關鍵詞時區分布圖的聚類分析是合理的。關鍵詞時區分布圖橫軸代表關鍵詞首次出現時間,豎軸代表關鍵詞聚類分析名稱,關鍵詞節點的大小代表的是關鍵詞頻次,頻次越大,節點越大。從圖6中可以看出,中文關鍵詞被分為了11個主題,但其中有8個主題重復,因此中文關鍵詞的聚類主題為物聯網、溯源、可信數據管理和中藥質量。2016年,關鍵詞區塊鏈首次出現,國內學者開始關注區塊鏈領域的研究。2017年,中藥溯源是最先開展區塊鏈技術應用的領域。自2018年,區塊鏈技術逐漸應用于食品追溯、數據追溯、產品追溯、供應鏈追溯等多個領域。2019年,供應鏈金融、農產品是學者研究的主要學科方向,同時學者在區塊鏈技術方面的研究較多,主要從超級賬本、數據共享、共識機制以及信任方面進行研究。2020年,國內學者首次將區塊鏈技術和醫院財務管理結合進行相關研究,進一步對全供應鏈、溯源系統和核心技術等方面的研究。從圖7中可以看出,外文關鍵詞被劃分為9個主題,每個主題下包括若干關鍵詞。在2016年之前,數據分享的隱私問題受到國際學者的關注。2016年,國際學者開始關注區塊鏈和透明性的相關研究,以此為基礎衍生出2017年—2019年有關于區塊鏈和可追溯的研究熱點,如安全性、訪問控制等技術性研究熱點,供應鏈、大數據、物聯網等領域性研究。2020年,首次出現的關鍵詞按照節點大小排序有分布式賬本算法、智能合約、產業、行為等,表明國際學者關于區塊鏈可追溯的研究進一步深化。

3.3 基于區塊鏈可追溯研究的主題分析

從中外文關鍵詞可視化分析和中外文關鍵詞時區分布分析看出,國內外學者關于區塊鏈可追溯研究的主題主要集中于兩個方面,①區塊鏈在可追溯研究中的技術應用;②區塊鏈在可追溯方面的應用研究。

3.3.1 區塊鏈技術應用。可追溯系統由來已久,但當前可追溯系統仍存在一些現有技術無法解決的問題。因此,當區塊鏈技術被提出后[12],有學者就指出區塊鏈技術在產品可追溯、真實性和執行實時交易等方面可幫助可追溯系統改善現有問題,進而對食品質量、安全性和可持續性產生積極影響[13]。有學者認為區塊鏈技術應用可以提高供應鏈的透明度、安全性、持久性和流程完整性,增強產品可追溯在組織、技術和經濟方面的可行性[14]。區塊鏈的不可變分布式賬本和加密共識機制能夠保障物聯網應用程序中可追溯和自主業務邏輯的執行[15]。Baralla等學者設計并開發了一個區塊鏈系統,通過使用智能合約來保證可追溯系統的透明性、效率以及可信賴性[16]。Chang指出利用高科技行業和區塊鏈生產信息系統能夠創建具有在線報警管理系統的智能工廠,從而提高生產智能和管理產品可追溯性[17]。

3.3.2 區塊鏈在追溯領域的應用研究。目前,區塊鏈技術被應用于多個領域,呈多元化發展。Alonso RS等學者將人工智能和區塊鏈技術應用于智能農業環境中,實施監控奶牛和飼料谷物狀態,保證每個過程可追溯性和可持續性[18]。有學者研究車輛追溯系統,認為區塊鏈可以實現有條件的跟蹤和動態撤銷行為異常車輛功能,能夠提供各種實時信息服務[19]。有學者研究食品質量安全、農產品供應鏈等方面的可追溯系統。區塊鏈可以實現端到端的全程追溯,消費者通過手機訪問標簽上的食品生產過程中的各環節信息,幫助消費者快速準確了解食品整個生產過程。因此,基于區塊鏈的食品追溯可以有效地改善傳統食品追溯的弊端。有學者研究發現區塊鏈技術通過在供應鏈合作伙伴之間保持信息權力的對稱性來改善問責制度、透明性和可追溯性,從而保證食品質量和產品供應安全[20]。

4 基于區塊鏈可追溯研究的未來發展趨勢

通過對中外文文獻的數據統計和知識圖譜分析看出,中文文獻關于區塊鏈可追溯的研究起源于2016年,而外文文獻關于區塊鏈可追溯的研究起源于2017年。經過幾年的發展,國內外學者對區塊鏈可追溯研究在不斷深入。從中外文文獻關鍵詞的聚類分析結果可以看出,基于區塊鏈可追溯研究的未來趨勢主要是圍繞以下主題進行:#0霧計算、#1安全性、#2群簽名、#3可擴展性、#4點對點計算、#5物聯網、#6人工智能、#7溯源、#8食品追溯、#9中藥質量、#10供應鏈管理、#11信用評估體系、#12可信數據管理。因此,基于區塊鏈可追溯未來研究的熱點可以分為3個方面,即區塊鏈核心技術、區塊鏈可追溯的應用領域和區塊鏈可追溯研究的管理應用。

4.1 區塊鏈核心技術(#0霧計算、#1安全性、#2群簽名、#3可擴展性、#4點對點計算)

區塊鏈的核心技術是可追溯系統實施的重要保證,主要體現在霧計算、安全性、群簽名等方面。隨著區塊鏈可追溯研究的深入,區塊鏈核心技術的文獻在不斷增多,表明有關區塊鏈核心技術的文獻未來研究的重點。區塊鏈技術可以解決集中式服務架構、信息孤島、數據易泄露等問題,增強可追溯系統的安全性和靈活性,提升溯源結果的可信度[21]。區塊鏈技術的分布式存儲等技術特性,可以幫助農產品關鍵信息上鏈,提升產業鏈的追蹤溯源能力[22]。智能合約可以增強交易雙方的信任,通過群簽名識別實踐的簽名者,幫助實現信息共享、產品溯源等方面的需求[23]。區塊鏈技術的共識算法、可擴展性幫助解決了數據不可見、篡改以及信息泄露等問題[24],結合物聯網技術對產品信息進行追溯實現產品防偽[25]。

4.2 區塊鏈可追溯應用領域(#5物聯網、#6人工智能、#7溯源、#8食品追溯、#9中藥質量)

將區塊鏈應用于可追溯研究中,最終目的是讓人們在復雜環境下可以進行安全、可靠的交易。雖然基于區塊鏈可追溯研究的應用領域在不斷擴展,但目前區塊鏈可追溯研究仍處于初步階段,因此,如何將區塊鏈可追溯應用于各個領域仍是國內外學者未來研究關注的重點。通過對中外文文獻關鍵詞的聚類分析,可以看出區塊鏈可追溯應用領域主要有物聯網、人工智能、食品溯源、質量溯源等。有研究表明,將物聯網和區塊鏈技術結合,可以實現食品價值鏈中的資源監控和可追溯,保證食品的安全性[26,27]。區塊鏈技術可以和物聯網、人工智能等結合應用于可追溯系統,增強供應鏈節點上利益相關者的信任程度[28]。利用區塊鏈和產品標識實現食品可追溯,不僅可以加強食品的可追溯,還可以根據供應鏈節點的信息對未來可追溯需求進行預測[29]。

4.3 區塊鏈可追溯研究的管理應用(#10供應鏈管理、#11信用評估體系、#12可信數據管理)

區塊鏈可追溯特點是人們產生的任何數據信息都會被區塊鏈記錄,且不可進行篡改,這表明任何數據信息都可以被追溯查詢,方便政府和企業管理。目前,基于區塊鏈可追溯的管理應用研究相對較少,但國內外學者對此研究方向仍有關注。區塊鏈技術能夠有效管理谷物供應鏈中的信息,實現信息互聯和互通,減少管理成本并提高信息管理的效率,對保證食品質量安全和食品可追溯具有重要作用[30]。將區塊鏈技術應用于食品供應鏈管理中,可以有效改善農業食品價值鏈績效,可以高效率、低成本的解決食品供應鏈中信任問題,實現供應鏈管理目標[31]。利用區塊鏈技術提取交易員的信用評估文本,構建信用評估體系,幫助監管者了解更可靠、更真實、更充分的交易信息。區塊鏈收集的數據信息不可篡改、刪除,因此利用跨鏈框架來整合多個區塊鏈,可以幫助實現高效安全的物聯網數據管理。

5 結束語

筆者通過對中外文區塊鏈可追溯的文獻進行梳理,分析區塊鏈可追溯目前的研究熱點和演化趨勢。①本文從發文數量、作者共現、發文期刊、重要文獻等方面對中外文文獻進行可視化分析;②利用CiteSpace可視化分析軟件對區塊鏈可追溯文獻進行梳理總結,了解目前基于區塊鏈可追溯的研究熱點和演化趨勢;③從區塊鏈核心技術、區塊鏈可追溯的應用領域和區塊鏈可追溯研究的管理應用3個維度對區塊鏈可追溯的未來研究發展趨勢進行梳理。