鄉村附屬空間公共化微更新營造研究

——以金井鎮圍頭村為例

項書寧,柳書常,鄭舒瓊,吳小剛

(福建農林大學藝術學院園林學院(合署),福建福州350002)

在目前的鄉村發展和建設過程中存在相當一部分的空間,因碎片化的分隔使空間沒有得到有效的利用、作為建筑的附屬沒有發揮功能,或是某些公共空間因歸屬權有爭議而被廢棄的被稱之為附屬空間[9]。這些空間在以往的建設和實踐中往往被忽視從而邊緣化,它們的更新與開放可以連結空間,在某種程度上進一步完善鄉村的公共空間網絡。在“鄉村振興”策略指導下,通過規劃設計對這些附屬空間進行公共化,以合理的方式整合再利用,是提升鄉村人居環境的重要途徑。這些碎片化的公共空間有著復雜的權屬關系,對其的整合與利用通常需要在政府的政策支持和相關利益方的協商溝通下進行,需要建立一個長久有效的協調補償機制。對附屬空間的公共化更新改造,是以鄉村附屬空間和公共設施為對象的漸進式局部改造方式,探索以這些瑣碎的附屬空間激發社區活力的潛力點,完善公共服務設施,構建良好的視覺景觀,提供空間集聚功能。

1 研究地概況

晉江市圍頭村位于福建東南沿海圍頭半島尖端,是祖國大陸距離大金門島最近的地方。東臨臺灣海峽,西連圍頭灣,北靠泉州“東亞文化之都”,南與金門島僅距離5.2 nmi,土地面積3 km2,海岸線6500 m,常住人口4300 多人,旅居港澳臺和海外鄉親萬余人。

2 研究內容與方法

文獻研究法與實地調查法相結合,在理論研究的基礎上深入實踐,探究附屬空間公共化營造模式,從社區營造角度研究鄉村微更新中的社區參與動力機制。探索微更新營造中激發村民參與意愿和行為的方式,建立社區參與體系,以晉江市圍頭村微景觀的實證案例提出建設策略,提升鄉村景觀環境。

2.1 社區參與營造動力機制探究

鄉村微更新是對村落小微尺度建成空間的人居環境提升。在此基礎上的設計介入應是從現狀存在的問題出發,考慮居民的切實需求,以小范圍內公共空間的改善來促進生態和居民生產自治的能力,是綜合導向的更新設計[10]。

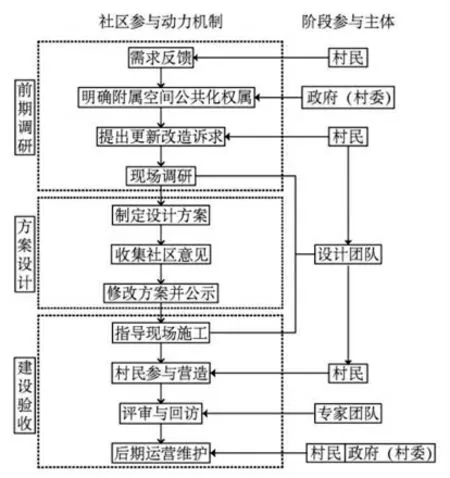

基于鄉村公共空間微更新和社區營造的理論探索,從研究社區參與動力機制的角度出發,以實踐營造證明研究思路的可行性。根據微更新營造流程中的工作特點,總結出村民參與營造的環節,探究激發村民參與意愿和行為的動力機制(如圖1所示)。村民自身的需要是微更新的根本出發點,結合政府方面的利益調節,在營造過程中注重村民參與,引導村民對微更新空間主動提出訴求與意見并加以采納,促進村民參與后期工程的運營與空間的使用,使原本的廢棄建筑附屬空成為利用率高、環境風貌好、功能多樣化的公共空間,豐富社區參與的內容和形式。

圖1 社區參與動力機制

2.2 設計介入的內容和特點

2.2.1 設計介入的內容

(1)場地文脈的挖掘

沒有一個場地是一張白紙,空間的布局和肌理與歷史的變革息息相關,往往蘊含著豐富的歷史文化信息。挖掘在地歷史和傳統文化是保護鄉村原真性的重要途徑,通過查閱地方志、記錄居民口述史等書籍資料,或是參觀歷史展覽,對當地的歷史文化內容進行挖掘與解讀。

圍頭村坐擁月亮灣、金沙灣等知名海岸,與金門島隔海相望,有豐富的歷史底蘊與文化內涵,海洋文化、漁村文化、戰地文化、旅游文化都是圍頭村長久以來的歷史積淀。

(2)協調合作與改造

基于多元參與的鄉村微更新改造,為政府部門、居民、基層村委干部、社會組織和專業設計團隊提供一個可以溝通交流的平臺,共同推進微景觀建設。基層村委支持并提出鄉村微更新建設的要求,居民可以表達自己的訴求,并且參與到后期的養護管理與環節,設計團隊參與施工確保自己的設計意圖得到實現。多元平臺的建立有助于綜合制定自下而上的長期可持續的微更新計劃。在這個平臺上,基層村委干部更多地作為服務、協調和組織的功能,設計團隊作為專業人員,提供設計方案、項目策劃與方案的實施。主導部門的積極推動和多方協同合作對微更新計劃至關重要[11-12]。

(3)功能的嫁接與實現

嫁接是促使2 種植株的局部相互融合,生長成一個完整新植株的生物學手段,而“公共空間的活力取決于多樣性、人群密度和意料之外使用的可能性”[13]。通常鄉村附屬公共空間處于被忽視和邊緣化的地位,功能相對單一,在保持日常性的前提下,提高公共空間活力則寄托于空間功能的更多開發與利用。

在此次鄉村微景觀更新中,為原本狹長型的功能較單一的居民區附屬公共空間重新塑造,設計依托于古樹的樹屋增加立體空間,用作文創活動場地;修建上升式平臺和表演舞臺,豐富場地活動類型;開辟自助式可食地景,以共建共享的形式進行園藝活動,宣揚互幫互助的鄰里精神。多樣性的公共空間活力,提升村民的公眾參與性,促進和諧人際關系的發展,實現空間功能的有機更新。

2.2.2 設計介入的特點

(1)保留社區原真性

保護社區原真性是鄉村微景觀營造的重要機制。基于社區營造的鄉村公共空間微更新強調注意保護與發展社區文化,通過結合使用者和原住民的日常生活,保障空間物質環境和居民生活的真實性[14]。公共空間的日常性決定了社區營造是改善其物質環境和人文生態的重要途徑[7]。不同的地域擁有不同的歷史和傳統,這不僅是指傳統文化上的,更多的是當地居民對鄉村空間環境的使用習慣或生活規范,形成了獨特的具有原真性的人居環境[15]。

對于鄉村附屬公共空間的微更新而言,首先要找到鄉村特定的地域文化定位,開展自下而上、全過程參與的微環境改造,保留原生的綠色生活方式,利用微小的設計賦予公共空間新的活力和生命力,倡導和維護鄉村特有的鄰里關系和互動氛圍。

(2)居民參與對文化景觀的塑造

對鄉村傳統本身來說,當地居民是對在地文化體會最深的群體,由他們的實際需求出發,統籌考慮鄉村發展與傳統文化保護與傳承之間的關系。村民的參與意愿直接關系到景觀營造的成果。有研究表明在微景觀營造活動中村民對自己發揮作用的自信程度和成就感強烈[16],協同合作提高了社區的互動和黏性,可以滿足村民自我發展、自我完善的欲望,從而充分發揮村民的參與意愿和參與行為,落實到實際的景觀塑造當中。

3 設計與實踐

3.1 現場調研

調研過程包括設計實踐團隊與晉江市金井鎮圍頭村村委建立聯系,了解村情,調查鄉村空間結構特征,探源在地文化。現狀調研是微更新項目進行的重要前提,對村委選擇的場地進行勘查,向周邊村民了解使用現狀。

原場地的使用性質是居民住房周邊的廢棄舊地,一部分為某戶人家私用,一部分為養雞鴨等家禽的棚子,有一定高差(如圖2所示)。場地歸屬的建筑為廢棄且無人使用的古厝,村委希望可以跟場地景觀相結合,整修以后重新投入使用。

圖2 場地高差

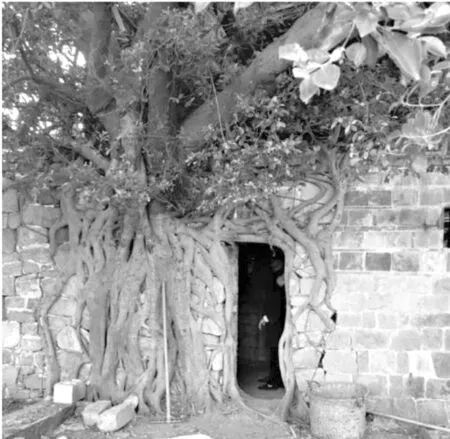

原場地存在一棵具有悠久歷史的百年榕樹,見證了村落百年來的歷史變遷與傳承,是活著的歷史記憶,且與古厝的墻壁生長在一起(如圖3所示),但是古厝建筑已經十分老舊,如何合理利用這一條件,更新古厝與榕樹下的公共空間,是設計的一大問題。

圖3 古榕樹

調研的重要部分是村民提出對微更新場地的切實訴求并和團隊一起進行討論。原場地現狀是廢棄的附屬公共空間被私人占用,經過村委的協商,希望場地能有一部分作為菜地加以利用。后續公示設計方案,征詢更多村民對更新改造可行性的意見。

3.2 設計的特點

結合前期調研情況與現場勘探結果,在對場地的微更新設計中,分別考慮到了空間使用功能的完善、建筑風格的融合與施工的可行性。

3.2.1 空間使用功能的完善

項目原場地僅僅作為堆積雜物和飼養家禽的空間,使用功能單一。設計增加階梯上升式木質平臺,是提供給村民的集聚公共空間,同時具有展演和休憩的功能(如圖4所示)。取材于泉州南音的音樂文化傳統,設計琵琶形制的樹下座椅,不僅具有美觀的視覺效果,且傳承了當地文化的記憶。村民可以在枝干茂盛的老榕樹下進行活動或表演。

圖4 展演空間

3.2.2 建筑風格的融合

基于就地取材、修舊如舊的理念,在微更新改造過程中,結合了當地的傳統材料與現代的鋼筋水泥,用拆除的老屋木門板制作成長板凳,欄桿采用新建筑鋼筋為柱、新西木作為扶手、新磚為基礎,是古厝與現代建筑的融合(如圖5所示)。由于古榕樹生長在古厝墻壁上,設計在古榕樹上建造一間樹屋(如圖6所示),可以從古厝中進入,修繕古厝與其一同開發為文創空間。

圖5 公共設施

圖6 樹屋

3.2.3 施工的可行性

微更新強調對空間的小微尺度改造,在不影響居民日常生活、不破壞鄉村的原有肌理為前提,對施工的成本和難度有一定要求。在小成本基礎上,設計團隊提出邀請場地隔壁小學的學生進行木板繪畫創作,發揮孩子們的童心和創造力,把具有童真特色的畫板貼在古厝的灰色舊墻上,以孩子的視角描繪展現空間的新生活力與生命力(如圖7所示)。

圖7 兒童創作

3.3 執行

微景觀的施工與建成有賴于村委的支持和村民的積極參與。在前期的調研過程中與村民充分溝通、達成共識,制定出得到三方認可的設計方案,根據已經繪制完成的方案繪制可視化圖紙,向村民直觀展示微景觀營造可以達到的理想化效果。招募施工隊和想要參與的村民。設計團隊駐村參與和指導施工,根據現場材料進一步調整和細化方案,用盡量小的成本來達到盡可能好的效果。

3.4 回訪

附屬空間公共化是為了實現邊緣空間的改造再利用,微更新的營建與維護需要當地村民對空間的使用以及政府村委對綠化環境的監管,避免無人養護而再次成為廢棄空間。微景觀工作營的專家評委在對設計方案和成果進行專業的評審后,團隊會回訪后續村民對景觀空間的使用與意見,考慮其更多推廣此類景觀建設的可行性與可持續性。

4 結論與討論

此次鄉村微更新營造工作在政府村委的支持、村民的積極參與、施工團隊的密切配合下取得了一定成果,可見社區參與對局部空間更新改造的重要度,從村民的需求角度出發,在不影響鄉村原有風格的基礎上加以提升,融合當地的文化傳統和人文要素,為居民和社區活動提供具有公共精神的空間場所,增強居民對地域文化的認同感和參與感,為居民主動參與后續微更新空間的運營與維護也提供了動力。

鄉村微景觀不僅是從人文地理學的角度來認識,更是以多學科的視角去研究鄉村景觀格局、結構和演變機制對當地自然資源、政治和經濟政策、社會結構和文化意識造成的綜合影響。參考社區營造概念,探究鄉村微更新營造中社區參與動力機制,提出了鄉村附屬空間公共化微更新策略,通過對邊緣空間的整合,擴大公共空間,保留鄉村社區的原真性,實現公眾參與。微更新項目的局限性在于是小微尺度的設計實踐,在多方合作溝通的平臺上較容易得到實現,但對于更大尺度的項目來說,延伸到社會治理的部分可能會面臨更多調解困難,需要更多實踐案例來完善這部分的研究。