基于地方規定的調解與訴訟銜接問題研究 *

潘 航 美

(蘇州大學 王健法學院,江蘇 蘇州 225000)

一、問題的提出

隨著中國社會轉型,人民權利意識覺醒,加之全能政府理念盛行,行政機關與相對人之間的摩擦不斷,但既有的行政爭議解決方式并沒有發揮出應有的作用,大量的糾紛涌入信訪渠道,致使行政爭議的解決面臨窘境。在這樣的情況下,2006年中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發布了《關于預防和化解行政爭議、健全行政爭議解決機制的意見》,首次提出要構建包括針對行政爭議的調解在內的多元化行政糾紛解決機制,這意味著行政權不可處分的原理產生松動,國家開始認可調解作為行政爭議的解決方式。基于此,國務院在2010年發布的《關于加強法治政府建設的意見》中,明確指出要把行政調解作為地方各級人民政府和有關部門的重要職責,充分發揮行政機關在化解行政爭議和民事糾紛中的作用,推動建立大調解聯動機制。自此,行政調解成為我國解決行政爭議的方式之一。

另外,出于實踐的發展與需求,理論界也及時更新了行政調解的定義,將原先“行政調解是行政機關為解決公民、法人或其他組織之間的民事爭議,在爭議當事人的申請下而主持的調解活動”[1],修正為“行政調解是指由國家行政主體主持的,以國家法律和政策為依據,以自愿為原則,通過說服教育等方法,解決與其行政管理職能相關的民事糾紛和行政糾紛的訴訟外調解活動”[2],拓寬了行政調解的范圍,將行政爭議納入其中。

盡管行政調解已在國家層面得到認可,但我國至今仍未有統一的行政調解規定,許多與行政調解有關的規定散見于法律、法規、規章等各種規范性文件中(1)湛中樂在《行政調解、和解制度研究和諧化解法律爭議》一書中指出,截至2009年涉及行政調解的法律有近40部,行政法規約18部,地方法規約70部,地方規章約45部,另有大量一般規范性文件。,全國30個省、市、自治區均有出臺以“行政調解”為名的地方規范性文件。(2)在北大法寶上,以關鍵詞“行政調解”搜索法律法規,總共檢索到334篇地方法規,包括地方政府規章10篇(其中《廣州市行政調解規定》修改過2次,《貴陽市行政調解暫行規定》修改過1次),地方規范性文件217篇,地方工作文件107篇;發布部門涉及我國30個省、市、自治區。最后訪問于2021年1月6日。從已有的規定來看,各地之間對行政調解的功能定位、主體、范圍、程序等方面的規定并不一致,使行政調解發展受滯,難以與其他糾紛解決方式銜接。基于此,不少學者從“大調解”角度切入,關注到行政調解與人民調解在規范、工作機制、調解場所、人員、程序方面的銜接[3];也有以河北省興隆縣法院的“一網、三訪、四協調”機制來論述行政調解與司法調解的銜接[4]。但遺憾的是,迄今為止,幾乎沒有學者對行政調解與訴訟的銜接進行深入研究。

如今,行政調解作為解決行政糾紛的方式,已被多名學者納入多元化行政糾紛解決機制內[5],在既有的糾紛解決框架內,如何使行政調解與行政訴訟順利銜接是學者們需要思考的下一問題,對此本文將立足于行政調解的立法現況,從受案范圍與調解協議效力的銜接兩方面展開探討。由于實踐中行政調解的對象包括民事糾紛與行政爭議,因此,為以示區分,將行政機關對民事糾紛的調解活動稱為民事糾紛的行政處理機制[6]30,將行政爭議的調解活動稱為行政調解,本文探討的是后者與行政訴訟的銜接問題。

二、獨立行政爭議解決渠道的行政調解

(一)行政調解的立法現狀

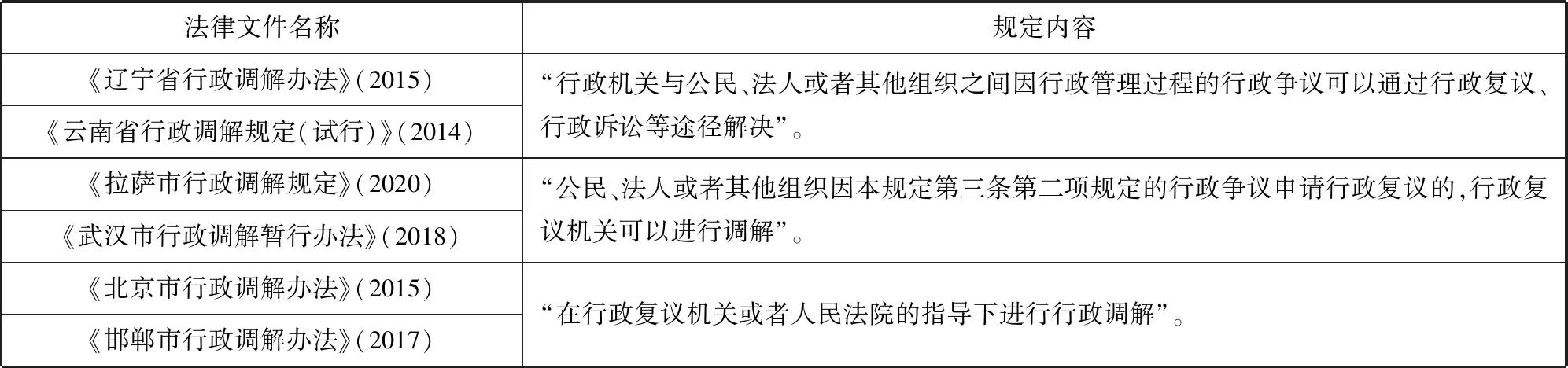

通過在北大法寶上檢索可知,全國除甘肅省外,其余各省均有涉及行政調解的規定,但主要是法律效力層級較低的地方規章及地方規范性文件,其中地方政府規章僅有七部,分別為《拉薩市行政調解規定》《廣州市行政調解規定(2019修訂)》《貴陽市行政調解暫行規定(2019修改)》《武漢市行政調解暫行辦法》《邯鄲市行政調解辦法》《遼寧省行政調解辦法》《北京市行政調解辦法》。為更全面地了解我國行政調解的規定情況,本文還將出臺了省級行政調解文件的天津市、江蘇省、浙江省、云南省四地的規范性文件納入研究范圍。

從表1內容可知,對于行政調解是否是獨立行政爭議解決渠道,各地規定并未達成一致,可歸納為以下四種觀點:第一,否認行政調解用于解決行政爭議,雖然該觀點并未在遼寧省與云南省的規定中予以明示,但其表述已否定了行政爭議的行政調解解決;第二,將行政調解等同于行政復議調解,意味著案件只有進入復議程序后才能進行調解,將行政調解作為行政復議的一個過程;第三,將行政調解作為行政復議與行政訴訟的一個環節,行政調解機關必須在復議機關與法院的指導下開展調解工作;第四,行政調解是與行政復議、行政訴訟相互獨立的糾紛解決渠道,即行政爭議即便未進入復議或訴訟程序,也可尋求行政調解的救濟。

隨著現代法治體系中行政權屬性轉變,行政權不可和解和調解的特征已經發生明顯松動[3],因此合意型行政爭議解決機制存在運用空間,即行政調解也可運用于解決行政爭議。在國家倡導及理論可行的情況下,仍排斥行政調解作為解決行政爭議的途徑未免顯得有些不合時宜,故觀點一不值得采納。而觀點二、三均認可行政調解是行政爭議的解決途徑,但必須依附于復議、訴訟發揮作用,否定了行政調解的獨立價值。這種觀點限制了行政調解作用的發揮,因為復議與訴訟都是被動式的糾紛解決方式,糾紛必須進行相關程序才能得到處理,這就存在滯后性,不僅與糾紛的源頭治理相違背,也不適合解決群體性糾紛。而堅持行政調解作為獨立糾紛解決渠道就可以擺脫復議、訴訟被動性的特征,使行政調解機關在一定情形下可以征求當事人同意進行主動調解,助于實現行政爭議的源頭解決。綜上,被多數地區所采納的觀點四才是需要堅持和推廣的,也只有觀點四才能完全發揮出行政調解有別于復議、訴訟解決行政爭議的優勢。

表1 各地關于行政調解法律定位的規定

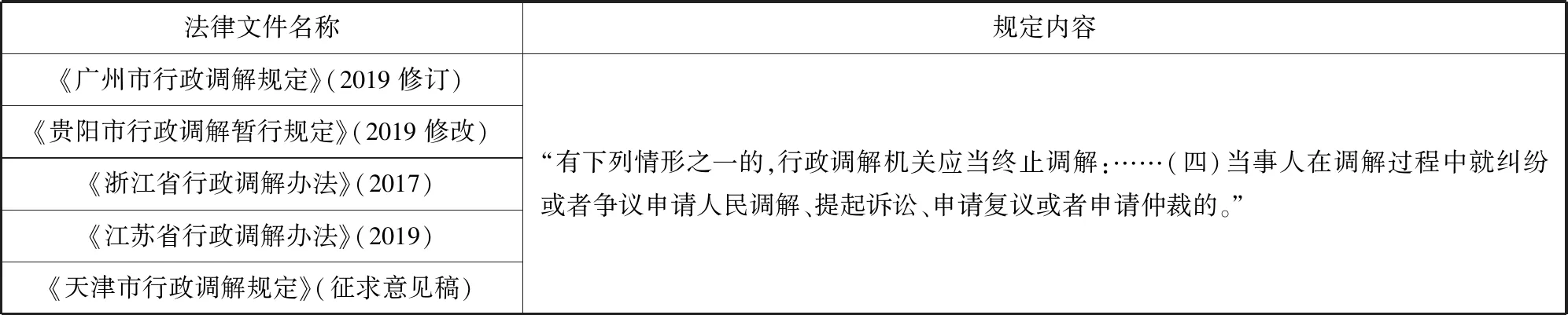

表1 各地關于行政調解法律定位的規定(續)

(二)行政調解獨立的必要性

1.現有行政爭議解決方式效果不理想

有學者將中國的行政糾紛解決體系比喻為“舊三國演義”:“信訪猶如最強勢的魏國,行政訴訟是實力居中的吳國,而行政復議則是實力最弱的蜀國”[8]。至今,我國仍是大信訪、中訴訟、小復議的局面,未改變行政糾紛解決效果不理想的現狀。

從行政訴訟上訴率來看,即便晚近立法者想通過完善現行的行政訴訟制度,修復行政訴訟作為行政糾紛解決渠道的功能,但仍收效甚微。2014年《行政訴訟法》修改后,我國行政訴訟的上訴率不減反增,遠高于同期民事糾紛的上訴率(3)根據中華人民共和國最高人民法院公報網上歷年來全國法院司法統計公報中有關民事與行政糾紛案件受理情況的數據,將二審的受案數除以一審的結案數,計算得出2014、2015、2016、2017、2018這5年民商事糾紛的上訴率分別為9.13%、9.59%、10.11%、9.84%、9.83%,而行政糾紛的上訴率為38.17%、39.23%、46.59%、47.18%、49.65%。,表明行政訴訟在實踐中并沒有真正發揮出定紛止爭的功能。拋開《行政訴訟法》的規定來看,司法系統的不獨立也是行政訴訟制度難以發揮作用的原因之一。盡管2014年我國依據新修《行政訴訟法》確定的“行政案件跨區域管轄制度”展開了新的改革,改革試點也在國內全面鋪開,但我國行政司法體制仍未獲得根本改變,效果仍不盡如人意。

而被多位學者寄予厚望的行政復議制度,在實踐中并未發揮出糾紛解決主渠道的作用[9,10]——從收案數量看,除2013、2014年復議略高于訴訟外,訴訟一審案件均多于復議案件(4)中華人民共和國司法部網站公布的全國行政復議和行政應訴案件統計數據顯示,2011年至2018年行政訴訟案件數量分別為136 353件、129 583件、123 194件、141 880件、220 398件、225 485件、230 432件、256 656件,復議案件數量為102 815件、109 553件、128 425件、149 222件、147 696件、164 190件、204 909件、209 872件。。2013年全國人大常委會執法檢查組對我國《行政復議法》的實施情況進行了檢查,從檢查報告中可以看出行政復議制度在實踐中存在“公眾知曉率和信任度不高、辦案質量和效率有待提升、行政復議能力建設亟待加強、行政復議體制和工作機制尚需完善”(5)參見2013年全國人大常委會執法檢查組關于檢查《中華人民共和國行政復議法》實施情況的報告。的問題,居高不下的行政復議維持率所導致的公眾信任度缺失以及機構改革給行政復議制度帶來的挑戰都是行政復議制度發揮解紛功能的絆腳石。為了改變這樣的局面,行政復議法修改被列入十三屆全國人大常委會立法規劃,由司法部征求各方意見后,于2020年起草了征求意見稿并向社會公布,從公布的意見稿中可以看出“發揮行政復議化解行政爭議的主渠道作用”已成為立法目的之一,為實現這一目的,修改稿還對復議管轄、復議范圍、復議前置、復議委員會、復議人員職業保障及復議場所設置等方面進行了相應的修改,但修改后的《行政復議法》究竟能否成為糾紛解決的主渠道仍未可知。

提及行政糾紛解決就不能忽略信訪。早在2000年,全國信訪總量已經突破了1000萬件[11],時至今日,隨著全國信訪網站體系建成,除傳統的“去信”和“上訪”外,還可網上上訪,因此即便保守估計現在全國信訪量也不該少于1000萬。在如此龐大的基數下,根據2003年全國人大常委會辦公廳信訪局對“信訪目的”統計看,與政府有關的求決問題占到了三成[12],這意味著每年至少有300萬件的行政糾紛在信訪程序中。而從我國首份信訪報告來看,實踐中信訪解決糾紛的效果并不好,“實際上通過上訪解決的問題只有2‰”[13]。

2.行政調解渠道的優越性

與訴訟、復議制度相比,行政調解在解決行政糾紛方面的優越性主要體現在“行政”與“調解”兩方面。首先,行政調解與行政復議同屬于行政機關擔當解紛主體的糾紛解決機制,都可以發揮出社會組織無法比擬的專業性,尤其是在醫療事故、環境污染等方面,但“行政復議和行政訴訟糾紛解決公正性的缺失,使得傳統的行政救濟機制面臨信任危機。面對高發的社會矛盾糾紛,必須尋求更加專業化、快捷化的行政解決機制。”[14]在社會資源相對有限的情況,行政調解不僅能利用專業優勢,靈活地處理行政爭議,節約行政成本,還具有行政復議與行政訴訟無可比擬的速度優勢(6)從各地關于行政調解的規定來看,行政爭議的調解期限一般為30個工作日,如《邯鄲市行政調解辦法》《江蘇省行政調解辦法》《武漢市行政調解暫行辦法》等,也有規定為15個工作日,如《北京市行政調解辦法》《貴陽市行政調解暫行規定》(2019修改)。。

其次,“無論是哪種調解,其功用都在于為糾紛當事人提供了判決之外的其他選項,增加了他的比較和選擇各種解決糾紛方式的機會,因此實際上增加了他的‘自由’”[15]。行政調解作為解決行政爭議的渠道,讓行政相對人的意見成為糾紛解決的重要部分,不僅讓矛盾有了合適的流向,還可以在解決爭議的過程中讓雙方得以交流,緩解對立的情緒。不同于行政復議、行政訴訟競爭性的程序構造,“行政調解有利于行政主體從壓制型行政模式向回應型行政模式的轉變,以富有彈性的方式實現所要達到的行政目標”[16],避免“當事人均將精力放到如何取勝于對方以便說服決定者之上,使糾紛解決活動淪為一種非輸既贏的‘零和’游戲”[6]32。

三、基于裁量的受案范圍銜接

出于對行政調解中“強制自愿”的防范,應保障“正式行政程序和司法審查的存在,對行政機關在ADR程序中可能的權利濫用構成一種潛在的控制”[17],是以在當事人無法達成合意或個體遭受行政機關壓制的情況下,要保障當事人能尋求復議或訴訟的救濟,發揮訴訟作為權利救濟最后防線的作用。在這個意義上,厘順行政調解與行政訴訟受案范圍的銜接極為關鍵。

(一)尚未統一的行政調解受案范圍

從上述的七部政府規章與四地的規范性文件來看,除去未明確指出行政爭議屬于行政調解范圍的遼寧省與云南省外,其余各地關于行政調解受案范圍主要分為兩類:第一類,以行政賠償、補償與自由裁量權為標準;第二類,將行政機關與相對人之間產生的行政爭議全部納入調解范圍。兩者相比,前者得到了絕大多數地區的認可,而后者僅有貴陽市采納。雖然后者的觀點過于寬泛,容易造成行政調解泛濫,不值得采納,但前者的規定也不完全可取。

從第一類規定來看,運用列舉加概括確定行政調解范圍,不僅明晰了調解糾紛的類型,還能照顧到我國逐步擴大調解范圍的需求,但遺憾的是,“法律、法規、規章規定的自由裁量權”將所有無法律依據的行政裁量行為全部排除在行政調解的門外。“法律規范的滯后性、不周延性等特點,必將導致無法律依據行政裁量權大量存在”[18],這種行為在“形式法治”的觀點下屬于違法行為,然而在“實質法治”的觀點下,可以“基于國家安全、社會整體穩定或者個案正義的考慮,在不違背法律的價值和目的的情況下”[19]容忍該裁量行為。行政機關享有自由裁量權,雖然這種“自由”并不絕對,但其在符合公平正義的原則下未必受制于具體規定,因為立法機關“為每一種詳細的事態制定精確的法規是不可能的”。[20]出于現實需要,行政機關常利用職權出臺規范性文件作為具體行政行為的法律依據,但突破上位法的規定在認定無效后往往會使具體行政行為陷入無法可依的窘境。因此,對于此類行政行為應認可其自由裁量性,同時基于現有社會效果考量,將其納入行政調解的范疇。

(二)不宜基于合法性、合理性構建受案范圍銜接

“行政機關是國家機關,其行政行為是根據事實、適用法律作出的,一旦進入司法程序,法院就不能完全置其不顧,而要把它作為既定存在而看待,從審查該行為的合法性入手解決行政爭議”[21],即我國現行行政訴訟體制是圍繞著行政行為的合法性展開審查。但行政調解則不然,其并不借助“合法/違法”來裁斷糾紛,而是直接切入爭議的源頭,通過溝通與利益的協調來化解糾紛,因此有學者擔憂行政機關會通過行政調解制度掩蓋和模糊行政行為是否合法的問題,所以提出要從合法性、合理性的角度來確定行政訴訟、行政調解的受案范圍:人身權、財產權等具體行政行為引起的行政爭議中的合法性問題屬于行政訴訟的受案范疇,而合理性問題與人身權、財產權等具體行政行為以外的爭議屬于行政調解的受案范圍。[22]但筆者認為,從合法性、合理性角度劃分兩者的受案范圍并不科學,割裂了訴訟與調解之間的聯系,根本無法解釋實踐中行政爭議先調解后訴訟的現象,更是徹底否定了行政訴訟調解的實施。

(三)以裁量行政行為為紐帶的受案范圍銜接

1.新羈束行政行為與裁量行政行為之分

在傳統行政法學理論中,以行政行為受法律約束程度為標準,可分為羈束行政行為和自由裁量行政行為。不過,隨著“統一裁量理論”的提出,傳統理論中羈束行政行為也有了裁量的空間——第一,事實認定的裁量,行政主體在進行事實認定的過程中對某些事實進行行政推理和認知,并按一定證明標準通過內心確認得出事實結論,這整個過程實際上主要是自由裁量權運行的過程[23];第二,法律解釋的裁量,由于“法律語言有時是晦澀不清的、言簡意賅的”[24],故行政主體需要對不確定法律概念予以解釋,“法律解釋的方法雖大致形成以文義解釋優先的序列,但這種排序并非強制性的、一成不變的公式,具體解釋方法的選擇最終仍待執法機關根據個案的具體情形酌定”[25]。

事實認定裁量與法律解釋裁量均屬“要件裁量”,是行政主體做出行政行為前的必要過程,但卻不是傳統理論中羈束行政行為與自由裁量行政行為的根本區別。這兩種行政行為真正的區別在于“效果裁量”,即行政主體能否在法律規定的范圍內,對行政行為的作出與否、具體內容、時間乃至程序進行。筆者認為,為行政爭議調解創造空間的行政裁量不包括要件裁量,原因在于,無論是事實認定還是法律解釋裁量均不存在“討價還價”的空間,前者是行政主體基于已有的證據與一定證明標準得出的,具有客觀性;而后者主要涉及不確定法律概念的解釋,雖然不確定法律概念并無唯一正解,但同一時期,同一條文中的法律概念有相對確定的含義,即在相似案件中適用應保持一致理解。綜上,在統一裁量理論下,除去要件裁量,單以是否存在效果裁量來區分行政行為,可分為羈束行政行為和裁量行政行為。

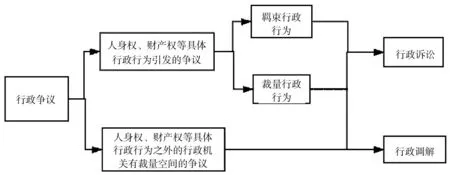

2.基于裁量行政行為的受案范圍銜接與分工

從大多數地區關于行政調解受案范圍的規定可知,其實質上與行政訴訟法第60條規定的行政訴訟的調解范圍并無差別,但這并不意味著兩者等同,原因如下:第一,從現行《行政訴訟法》關于受案范圍的規定來看,主要有兩項標準,其一為具體行政行為標準,其二為人身權財產權標準[26],是以法院審查行政爭議的范圍較為有限,對于非人身權財產權的爭議,例如政策性爭議、行政機關工作人員與行政機關的爭議均被法院拒之門外,但糾紛并不會憑空消失,對于這些特殊爭議行政機關可以在自身裁量權限內予以適當妥協或讓步,發揮出行政調解的作用;第二,學者對行政調解模糊行政行為合法性問題的擔憂并非空穴來風,為了避免這種情況,就必須對可調解行政爭議的范圍進行限縮,但限縮的標準不應是合法性與合理性,而應是“效果裁量”,因此羈束行政行為不應被納入調解的范圍。此外,在論及行政調解范圍時上文還提及沒有法律依據的裁量行政行為應被納入調解的范圍,同樣這類裁量行為如果符合“具體行政行為”與“人身權財產權”這兩項標準也屬于行政訴訟的范圍。綜上,可將行政調解與行政訴訟受案范圍的銜接表示為下圖。

雖然行政訴訟與行政調解的受案范圍在有關人身權、財產權的裁量行政行為上有所重疊,但這并不意味著二者一致。從《行政訴訟法》第70條與第77條規定可知,只有當裁量行為明顯不當時,法院才可判令行政行為撤銷或變更,換言之,若裁量行為偏輕偏重,但不構成明顯不當則不屬于訴訟的受案范圍。對于一般不當行為,在以違法行政行為司法救濟為核心構建起來的行政救濟體系中,難以獲得司法救濟[27],不過卻可尋求行政調解救濟。

圖1 行政調解與行政訴訟受案范圍的銜接

四、符合條件的行政調解協議事項具有確定力

經過行政調解的行政爭議會有兩種結果,一是在規定期限內雙方并沒有達成一致意見,調解未果,爭議流入復議或訴訟渠道;二是雙方在一定期限內達成合意,并簽訂了行政調解協議。但協議的簽訂并不代表爭議的完全解決,如果得不到履行,協議也只是一紙空文,因此如何認定行政調解協議的效力是行政調解制度無法回避的問題。

(一)行政調解協議效力的法律規定與學理之爭

從各地有關行政調解的規定來看,關于行政調解協議效力的規定主要有三種類型:第一,自覺履行,行政調解協議自各方當事人簽字、調解機關蓋章后生效,負有履行義務的當事人應自覺履行調解協議,但并未提及當事人不履行該如何救濟,采取此方式的地區有貴陽市、蚌埠市、南京市、深圳市等;第二,責令履行,《浙江省行政調解辦法》第23條提出行政調解書生效后,當事人應當按照約定履行,行政機關不履行的,行政調解機關應當責令履行,同樣也未明確協議不履行的救濟方式;第三,未規定行政調解協議效力,北京市、江蘇省的規定均是如此。正是調解協議效力不明確導致已被處理過的爭議再次進入訴訟渠道,根本無法發揮出行政調解的爭議分流作用。

出于實踐的需求,學界也涌現了關于行政調解協議效力的不同觀點,盡管這些觀點都是針對民事糾紛的行政處理結果,但對行政調解仍具有較大的參考意義。最初有學者提出,1997年國家工商行政管理局頒布的《合同爭議行政調解辦法》第20條的規定間接表達了(行政調解協議)允許當事人反悔的意思[27],即調解協議對各方當事人都無效力,因為“行政調解屬于訴訟外活動。……行政調解協議主要靠雙方當事人的承諾、信用和社會輿論等道德力量來執行,不能因經過了行政調解便限制當事人再申請仲裁或另行起訴的權利”[28]。在無效力說后,有學者提出了合同效力說,主張“和解協議具有合同效力,調解協議因與和解協議具有同質性而具有合同效力,行政調解協議作為調解協議的一種當然也具有合同效力”[29]。最高院采納了合同效力說的觀點,2009年印發的《關于建立健全訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制的若干意見》中規定,經行政機關調處后達成的具有民事權利義務內容的調解協議或者作出的其他不屬于可訴具體行政行為的處理,雙方當事人簽字或蓋章后,即具有民事合同性質。除以上兩種觀點外,另有學者主張“調解協議應具有不低于民事契約的效力。一旦進入司法程序,行政調解協議應具有證明力(證據效力),可作為酌情處理的依據”[30]。

無論是法律規定還是學理之爭都反映出必須要賦予行政調解協議一定的法律效力,否則行政機關的調解就是一場笑話,既浪費行政資源,也無法達到爭議解決的目的。對此,可從調解協議在調解與訴訟中的效力銜接為切入口展開研究。

(二)行政調解達成的有效協議事項法院在確認后不再處理

行政調解對當事人的權利救濟并不具備終局性,因此即便達成行政調解協議也不能限制當事人另行起訴的權利,但這并不意味著行政調解協議毫無效力——在不違背法律強制性規定的前提下,法院應對當事人基于真實意思表示而達成的行政調解協議事項予以確認,并不再處理。對此,從湖南省發生的一起山林權屬糾紛案中也能得到相同的結論。

2010年貴州省桐油灣組與湖南省大開村九組就位于湘黔兩省交界處的山林權屬發生糾紛,后在兩縣有關部門的調解下,雙方達成調解協議:爭議林木屬于桐油灣組,爭議林地屬于大開村九組。調解協議在雙方及調解人員簽字后報有關部門備案,協議生效。后桐油灣組負責人懷疑大開村九組在調解中出具偽造證據,拒絕承認調解協議,請求有關部門再次處理爭議,被拒后,桐油灣組將有關部門告上法庭。一審與二審法院均認為桐油灣組與大開村九組之間就爭議事項已達成生效的、不違反法律強制性規定的調解協議,在沒有新的事實和法律依據的情況下,尊重調解協議的內容,駁回原告訴請。

該案處理的并不是純粹的行政爭議,而是民行交叉的案件,其中原告企圖以行政訴訟推翻達成的調解協議,但法院并不認同這樣的做法,且從案件評析中可知,“人民法院應當鼓勵和支持行政機關根據自愿、合法原則進行行政調解,對當事人達成的不違反法律法規強制性規定、不損害公共利益和他人合法權益的行政調解協議,人民法院應認可其效力,以實現行政調解與行政訴訟的有機對接”(7)貴州省天柱縣地湖鄉永光村桐油灣村民小組與湖南省靖州苗族侗族自治縣人民政府山林權屬糾紛上訴案詳見《人民司法·案例》2013年第4期。。雖然上述案件中得到法院認可的是民事糾紛的調解協議,但行政機關在調解民事糾紛、行政爭議時并不存在實質的區別,因此,針對行政爭議,調解機關主持達成的調解協議在訴訟中具有同等的效力,即法院有權審查涉訴行政調解協議的有效性,并對達成有效協議的事項不再處理。

(三)行政調解有效協議事項的認定標準

雖然司法實踐表明法院認可行政調解協議的效力,但必須強調被認可的協議滿足以下條件:

第一,屬于行政調解的受案范圍。“行政調解也不是萬能的,行政調解的范圍也不是無限的,對于法律有專門規定的某些刑事爭議與行政爭議等,則不應納入行政調解的范圍,而應當按照專門的法律程序解決”[31]。雖然行政裁量行為使公權力不可處分原理存在例外,但羈束行政行為仍要受到限制,行政機關不能為了一味地平息爭議、避免被訴就處分公權、違背法律。

第二,協議是各方當事人自愿及真實意思表示的結果。即便爭議屬于行政調解的范疇,也并不意味著一定可運用調解解決,因為行政調解要建立在爭議各方當事人同意的基礎上。盡管有地區的行政調解規范中提及行政機關可主動組織調解(8)《江蘇省行政調解辦法》第十八條行政機關對下列爭議或者糾紛,經征得當事人同意,可以主動組織調解:(一)資源開發、重大交通事故、危舊房搬遷等方面的糾紛或者爭議;(二)涉及人數較多、可能對本區域行政執法活動產生重大影響的行政爭議;(三)行政機關在日常管理和行政執法過程發現爭議或者糾紛,認為需要主動組織調解的其他情形。,但也必須征得當事人同意,即如果當事人拒絕行政調解,則不得強制,尊重當事人的選擇。除強調當事人自愿外,還必須強調協議是當事人真實意思表示的結果,避免行政機關利用自身的信息優勢、資源優勢威脅、恐嚇或欺騙相對人,使相對人迫于壓力或在被蒙騙的情況下作出無限度讓步。“自愿”與“真實意思表示”是行政爭議調解解決的基礎,缺一不可。

第三,不得違背法律的強制性規定,不得損害公共利益和他人的合法權益。“行政主體的行政裁量權不是任性或任意裁量權,法律留給行政主體以裁量的權力,旨在行政主體針對實際情況作出最合理的決定”[18]。雖然裁量行政行為為行政調解留有空間,但法律仍會對其行為目的、行為范圍等作出一些原則性規定,這意味著裁量行為仍要受到法律強制性規定的約束。此外,調解作為“糾紛解決方式的公平性以兩個假定為前提:一是當事人追求自身利益最大化;二是當事人的利益追求形成了競爭關系”[32],但以行政訴訟調解為例,“行政機關在行政訴訟中同意和解、調解往往是為了追求法外的綜合利益,包括‘面子’‘威信’以及案件敗訴率等”[33],這意味著在行政爭議中行政相對人與行政機關在調解過程中無法就私益、公益展開充分競爭,結果就是犧牲公共利益。為了避免上述情況,就必須強調有法律效力的行政調解不得損害公共利益與他人的合法權益。

五、結論

調解作為解決行政爭議的方式,在理論上突破了行政權不可處分的傳統認知,認識到行政裁量權的存在;在實踐中與服務行政理念高度契合,可以適應社會轉型中糾紛遞增的需求,因此全國除甘肅省外均有相關規定。然而統一規定的缺乏,使得實踐中行政調解在調解范圍、主體、效力、程序等多個方面五花八門,一旦涉訴,法院往往得從頭再來,抹殺了行政調解的價值。對此,必須基于各地的立法、司法實踐,將行政調解作為獨立的行政爭議解決渠道,發揮出有別于復議、訴訟等傳統渠道的解紛功能;從受案范圍、調解效力兩方面理順行政調解與行政訴訟的銜接,在保障當事人訴權的同時,也避免行政調解成為無用功。