三重螺旋視域下中國大學創新效率及其影響因素研究

——基于兩階段DEA與Tobit 模型的實證分析

王成軍,李 輝,劉冬華

(安徽財經大學工商管理學院,安徽 蚌埠 233030)

一、問題提出

自2014 年李克強總理提出“雙創”后,創新與創業就成了媒體、公眾、學者等報道和研究的熱點。從建設創新型國家到創新型城市再到創新型大學,高校已經成為國家創新體系的重要組成部分、科研成果產出與轉化的重要基地,對國家創新體系建設和創新驅動戰略實施具有巨大的推動作用[1]。Crawley 等也指出當今大學不僅承擔著教育(Education)和研究(Research),催化創新(Catalyzing Innovation)已經成為大學的第三重任務[2],前兩者強調以基礎研究為核心的科研成果產出,后者則要求高校加速科研成果轉化,從研究型大學向創業型大學轉變。

當前我國高校整體上仍然存在“重論文輕轉化”的問題。2020 年國家統計局數據顯示,我國高等學校R&D 經費支出近1900 億元,發表科技論文數150.35 萬篇,專利申請數34.04 萬件,科研成果產出排名世界前列。但在U.S.News、THE、QS 和ARWU 四大世界大學排行榜前100 名單上,國內大學分別僅有2 所、6 所、6 所、7 所。近些年頒布的諾貝爾科學獎幾乎都來自高校和科研院所,而來自國內高校的數量幾乎為零。論文等“量”的高產并不能帶來高校在基礎研究和前沿創新領域內“質”的提升,“卡腦子”的問題仍然突出。2021 年中國專利調查報告統計顯示我國專利轉化率總體為44.6%,高校專利轉化率僅為2.3%,而發達國家這一指標則在50%以上。國際上諸多高校都設有技術轉移辦公室和專業的技術經理人團隊(如MIT),而國內在技術合作與轉讓的渠道與平臺建設上仍不夠成熟,技術轉移在發展模式和戰略定位等方面仍處于完善和探索階段[3]。

2017 年開始的“雙一流”高校建設旨在打造世界一流大學和世界一流學科以解決在基礎研究領域內的短板,提升大學的影響力,助力研發成果轉化。那么近些年來我國高校在科研創新成果產出和轉化的效率如何?又有哪些因素影響到兩階段高校創新效率的提高?高校創新中政府、企業又扮演了什么樣的作用?本文擬對上述問題進行深入回答。

二、概念界定及其相關理論

現有學者對高校的研究主要的理論基礎有Griliches-Jaffe 知識生產函數[4]、三重螺旋理論[5]以及產學研協同創新理論[6-9]等。關于高校效率研究主要聚焦于靜態與動態的科研創新效率[10-14]、科技創新效率[15-19]、科技創新資源配置效率[20]、產學研協同創新效率、技術創新國際化效率[21]以及科技效率動態演進分析[22-23]等。但目前國內學者對于產學研和三重螺旋理論的研究仍然存在概念和應用上的含糊與錯用,同時對于科研與科技創新效率也存在著同樣的問題。因此在研究之前有必要對這些概念進行定義和明晰。

(一)產學研與三重螺旋理論

產學研歷史可以最早追溯到1992 年教育部等組織實施的“產學研聯合開發工程”,旨在建立相關產業與高校、科研院所之間密切而穩定的合作關系。三重螺旋(TH,Triple Helix)最初專門指的是古巴比倫時代發明并長期使用的提水螺旋設施。1995 年美國的Etzkowitz 和荷蘭的Leydesdorff第一次用三重螺旋模型來闡述了以知識為基礎的創新體系中企業、大學和政府角色作用的轉變,開啟了三重螺旋在創新管理領域的研究先河。

王成軍和王德應[24]對產學研和三重螺旋之間的聯系與區別做了詳細分析。其一,從詞義上來看,產學研主體不明。國外常用University-Industry-Cooperation 表示產學合作,主要強調產業界和學術界的項目開發和科技轉移問題,而產學研合作在英語中找不到相應的詞語對應。其二,從發達國家的發展經驗和三重螺旋的經典理論來看[25-26],大學的任務不僅僅在于提供技能教學和簡單勞力的培訓和組織,“研究”以及“催化創新”也成為社會對高校的期望。其三,產學研合作通常忽略政府發揮的作用。政府作為制度創新的主體,通過制定政策法規提供制度保障,促進和引導其他主體的合作與行為[27]。大學-產業-政府(UIG)三重螺旋理論在其運行機制、價值功能上更加完善。

(二)科技創新效率與科研創新效率

科技即科學技術,根據辭海的定義,其是指由自然科學、技術科學以及工程技術等融合而成的整體。科學與技術是不可分割的辯證統一體。科學強調發現而技術則是發現的應用。科研即科學研究,是利用科研方法和裝備,為了認識客觀事物的內在本質和運動規律而進行的調查研究、實驗等一系列的活動。由此可見,科研是科技的基礎,科研強調理論的發現,而科技包括科研以及科研后續成果的轉化利用。

有學者指出高校科技創新是高校投入并有效利用各種創新資源,實現科技成果產出,并推動科技成果轉化[15]。關于科研創新并未發現學者對其進行詳細的說明和定義,這里我們認為科研創新是高校在基礎研究上利用各種創新資源,實現論文、著作、專利以及相關理論等產出,其等同于科研創新成果產出。創新效率是指創新中投入產出資源之比。現有對于高校創新效率的研究主要從創新成果產出效率與創新成果轉化效率兩個方面研究[28]。本文研究對兩者做出相應的區分,認為科技創新效率包括科研創新效率與后續成果轉化效率,即將科技創新效率分為科研成果產出與科研成果轉化兩個階段的創新效率。

三、文獻述評

現有學者對于高校創新效率的研究主要分為兩大類:第一類是從研究方法的不同上,現有的效率測度主要采用非參數法、參數法以及多種方法結合使用;第二類是在研究對象的選擇上,可分為單一區域高校、不同地區的多個高校縱向與橫向科技創新效率比較和動態演化。

非參數法以Charnes 等[29]提出的數據包絡法(DEA)為代表,目前應用較多的主要包括徑向CCR 和BCC 模型、非徑向Super-SBM 模型、動態Malmquist 指數、兩階段、三階段和Window-DEA模型。參數法以Aigner 等[30]和Meeusen 等[31]分別提出的隨機前沿分析法(SFA)為代表。相關學者研究采用的模型如下表1 所示。

表1 高校創新效率研究方法統計表

(一)單一區域高校創新效率研究

Berbegal-Mirabent 等[34]將知識轉移產出納入大學的效率評價當中,采用傳統DEA 分析法分析了西班牙44 所大學,發現在保持固定投入前提下,通過提高效率水平,大學產出可擴大12%。Loganathan &Subrahmanya[37]基于松弛變量的數據包絡分析(DEA-SBM)比較了28 所印度大學在教學、研究以及創業支持三個方面的效率,研究發現僅有少數大學在三個方面效率處于最佳前沿面,效率低的大學在研究和創業支持上存在不足。Tavares 等[43]使用多階段DEA(NDEA)對45 所巴西聯邦大學創新效率,發現大部分大學在不同階段的創新效率都較低。Wang 等[39]、Duan 等[40]均使用DEA-Malmquist 指數分別研究了新西蘭8所大學的技術效率、澳大利亞35 所大學科研和教學生產率。Ho 等[45]將技術轉讓分為研究創新階段和價值創造階段,運用兩階段網絡DEA 方法研究美國119 所大學的技術轉讓效率,發現處于研究創新階段的高效大學比處于價值創造階段的大學更為集中,資源規模在兩階段效率提升中尤為重要。Foltz 等[35]對美國92 所研究型大學的投入產出進行生產率和技術效率的分析時,也發現資金來源變化影響技術效率。閆平等[38]、姜彤彤和吳修國[33]重點對我國教育部直屬高校科研創新和協同創新效率進行靜態和動態評估,發現大部分高校均處于非DEA 有效狀態,不同類型高校的創新效率存在異質性。高擎等[6]、李康和范躍進[14]在此基礎上對影響高校創新效率的因素分別采用Tobit 模型和SFA 回歸分析,發現校企聯結強度和科研傾向等對高校科技創新效率存在不同程度的促進作用,而地區經濟水平和居民受教育程度等對高校科技創新效率存在區域異質性。戚湧等[10]、李滋陽等[48]以江蘇省高校為研究對象,分別采取CCR 和SFA 模型對高校科研和科技創新進行實證分析,發現高校創新效率普遍較高,省域高校整體創新效率呈逐年增長趨勢。王曉紅等[52]以137 所“雙一流”建設高校為研究對象,實證發現政府支持對產業界與學術界的流動效率的影響呈倒U 型關系。

(二)不同區域高校創新效率研究

Agasisti 等[51]采用隨機前沿法(SFA)研究了意大利不同地區大學創新效率大小,并通過Sys-GMM 模型評估了大學創新效率與區域經濟發展之間的關系,發現高校通過知識溢出促進區域經濟發展,且高效率大學的促進作用更顯著。Lehmann 等[44]采用兩階段DEA 比較了意大利和德國大學在公共資金利用效率,發現意大利大學在產出最大化方面的表現明顯優于德國大學。Parteka 等[41]運用DEA-Malmquist 對歐洲7 國266所公立高校的科研效率進行研究,結果表明國家間的科研效率差異很大,德國、意大利和瑞士的高校科研效率比其他國家的科研效率要高。隨著區域一體化的不斷發展,國內學者也開始注重對省域高校進行橫向和縱向實證分析。王輝和陳敏[15]從科技成果產出、科技成果轉化兩個方面考察省域科技創新效率,通過橫向比較發現大多數省份存在“此高彼低”的現象,技術效率成為提升綜合效率的關鍵。馬寶林等[16]研究發現高等學校創新效率存在顯著的區域異質性,純技術效率是影響文理科創新效率的關鍵因素。初旭新和馬昱[28]的實證研究結果顯示中國高校科技創新各階段效率及總體效率偏低,創新效率高的省份與效率低的省份差距愈來愈大,并對各經濟區三個階段的創新效率進行比較。但張惠琴和尚甜甜[11]研究結果表明我國高校科技創新效率平均增長為9.7%,而規模效率是造成區域高校科研效率差異的主要原因。楊博和曹輝[21]從七大地理區域視角探討了高校技術創新國際化水平,指出東北三省效率值始終處于較低水平,而華東、華中、華北則處于較高水平。沈能和宮為天[18]、齊亞偉[36]分別通過三階段DEA 模型和超效率模型實證測定了省域和三大創新主體的科技創新效率,并對影響因素進行計量分析,發現高校科技創新水平較低,產業基礎、政策扶持、創新文化對效率存在一定促進作用,而企業參與強度、市場化進程和對外開放程度對高校科技創新效率具有負向影響。

(三)高校創新效率動態演化研究

近年來,國內外學者在高校創新效率測度的基礎上,逐漸開始關注高校科技創新效率的動態演化分析。吳穎和崔玉平[19]、蔡文伯和楊麗雪[1]通過Malmquist 指數發現長三角和全國高校的全要素生產率呈逐漸上升水平,在此基礎上應用ESDA和收斂檢驗法發現全國東、中、西部均存在σ 收斂和絕對β 收斂,高校科技創新效率正朝著一體化方向發展。王曉珍等[23]采用核密度法對高校科技創新效率斂散性進行分析,實證研究發現高校科技創新技術效率兩極聚集(“雙峰”)、規模效率具有省域異質性(“單峰”)、純技術效率存在顯著波動。

綜上所述,現有文獻對高校創新效率的問題研究較為成熟,但也存在許多需要解決的問題。其一,現有學者大多側重于對高校科研或科技創新效率的實證測量,而缺乏相應的理論闡釋。其二,在非參數DEA 模型應用方面,部分學者對創新效率采取靜態比較,但實際上由于各年份數據具有異質性的前沿面,各DMU 之間的效率大小比較是無意義的。其三,現有部分研究將高校科研創新效率等同于科技創新效率,分析時存在概念誤用。

基于上述研究中存在的問題,本文進行了如下創新性的研究:一是從詞義、國內外研究比較以及主體三個角度對兩個概念做了辨析,同時也對高校科研創新效率與科技創新效率做了區分,提出高校科技創新效率分為兩個階段:第一階段為科研成果產出,這一階段創新要素投入產出效率是科研創新效率;第二階段為科研成果轉化階段,是高校將科研成果應用及商業化的過程中創新投入產出效率。二是在分析影響因素時與三重螺旋理論相互結合,重點探討了政府以及企業支持力度對于高校科研成果產出與科研成果轉化創新效率的影響。三是從三重螺旋視角系統提出建設創業型大學、服務型政府以及提升校企合作質量水平針對性意見。

最后本文以經典的Griliches-Jaffe 知識生產函數與三重螺旋理論,采用兩階段非徑向DEASBM 模型和Malmquist 指數對高校科研創新成果產出與轉化靜態和動態效率進行測算,并對影響兩階段科技創新效率大小的內、外部因素采用面板Tobit 模型進行回歸分析。本文從經典理論出發,進一步將知識生產函數和三重螺旋理論拓展到高校創新效率研究領域,擴大了理論的適用范圍,具有一定的理論意義;同時應用數理模型實證研究考察高校創新效率及其影響因素,為高校優化資源配置、政府打造良好創新環境、企業提升產學合作質量提供了理論依據,也具有一定的現實指導意義。

四、研究設計

(一)模型設定

1.靜態DEA-SBM 模型

傳統的CCR 和BCC 模型均為徑向模型,要求在評價效率時投入產出同比例變動,且存在投入或產出的松弛變量時,徑向DEA 會錯誤評估決策單元的效率值。為了解決上述問題,Tone[53]提出了一種基于松弛變量的效率測度方法即SBM 模型。由于投入導向和產出導向的SBM 模型存在假定投入或產出不變的情況下計算效率,必然忽視投入或產出中的一個方面,從而對效率值產生一定影響。因此本文采用非導向規模報酬可變條件下SBM 模型對我國省域高校的靜態效率進行分析。其基本表達式如下:

式(1)中,n 表示評價單元個數,xj,yj分別表示投入變量和產出變量,sx,sy分別表示投入冗余變量和產出松弛變量,λ表示評價單元的參變量,θ 表示評價單元的效率值。

2.動態DEA-Malmquist 指數

Malmquist 指數通常用于測量決策單元的全要素生產率。該指數一般運用如下距離函數計算:

式(2)中,D(x,y)為距離函數。對于K 個待決策單元,每個決策單元在每個時段t 里有M 項投入指標,S 項產出指標。Farrell 技術效率指標可將上述距離函數轉化為針對相同時段和不同時段的線性規劃問題加以求解。

(1)針對相同時段求得的效率值:

(2)針對不同時段求得的效率值:

若要進一步檢驗規模效率的變化,則在式(3)、式(4)中增加限制條件,即可將Malmquist 指數分解成技術變化、純效率變化和規模效率變化。

3.因變量受限Tobit 回歸模型

DEA 計算的創新效率值取值區間為0~1,屬截斷式[54]分布,采用傳統的OLS 估計會產生有偏結果。因此本文采用以最大似然估計法為基礎的空間Tobit 模型對影響高校創新效率的影響因素進行進一步分析。其基本形式如下:

(二)指標體系構建

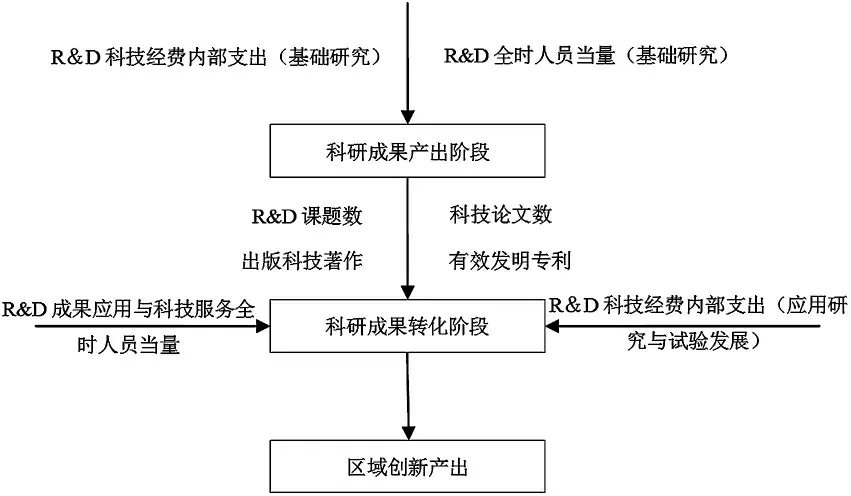

目前學術界對于高校創新效率投入產出指標體系的構建各不相同,現有文獻對于指標的選取一般遵循系統性、適用性以及數據易得性的原則。依據該原則,本文構建的高校創新效率指標體系如圖1 所示。

圖1 高校兩階段創新指標評價體系

根據Griliches-Jaffe 知識生產函數,投入變量包括研發經費投入和人力資源投入[55]。在產出指標的選擇上,現有研究主要選擇R&D 課題數、科技論文數、科技著作數以及專利數。因此本文參考現有文獻的做法,將上述指標作為第一階段科研成果產出的評價指標,其中R&D 經費內部支出本文認為在第一階段中選擇基礎研究經費更加合理。

王輝和陳敏認為第二階段投入中除了一階段的產出以外,還有非高校R&D 經費支出和非高校人員投入;高擎等認為第二階段的投入是研發應用以及科技服務全時人員和經費支出。根據上述學者的觀點以及一階段的投入,本文選擇R&D成果應用與科技服務全時人員當量與R&D 經費內部支出(應用研究與試驗發展)以及一階段產出中的科技論文、專著以及有效發明專利數為第二階段投入指標。第二階段的產出為區域創新能力,同時也是高校科研成果轉化,本文將新產品銷售收入、技術市場成交額作為代表高校對區域整體的貢獻。

(三)回歸變量定義

本文從三大創新主體的視角考察高校兩階段創新效率的影響因素,從三重螺旋理論視角下重點考察校企業支持力度和政府支持力度對創新效率的影響。其中被解釋變量為第一階段和第二階段創新效率的綜合值大小。

1.解釋變量

(1)企業支持力度(Ind)與政府支持力度(Gnd):高校科研經費主要來源于政府和企業,兩大創新主體對于推動科技創新有著重要作用,因此本文選擇科研經費中的企業經費支出和政府經費支出作為衡量指標。(2)產業結構(Is):Thursby等[56]研究指出,產業結構與高科技吸引力成正向變動,產業結構的轉型升級也會間接帶來高校創新成果的轉化。本文以第三產業產值占三大產業的比重來衡量。(3)經濟環境(Eco):反映高校所在區域的經濟發展水平,采用各省份人均GDP 衡量。(4)制度環境(Sys):參考王曉珍等的研究,本文選擇人均公共教育經費作為制度環境的表征指標。(5)區位環境(Loc):該變量為虛擬變量,按照區域經濟發展水平劃分,1 表示區位環境優勢較強,0 表示區位環境優勢較弱。

2.控制變量

控制變量的選擇主要是影響兩階段創新效率的內部要素,即高校內生因素,本文選擇如下變量作為控制變量。(1)學術交流(Ae):跨區域與學科的交流合作,能促進知識的流動。國際學術會議交流論文數與國際學術會議特邀報告數能很好衡量高校學術交流。(2)研究生培養(Gra):參考方超和羅英姿[57]的研究,本文選擇參與科技活動的研究生人數作為衡量指標。(3)科研傾向(Rp):反映高校側重基礎研究還是應用研究,參考高擎等的研究,采用基礎研究支出經費占應用研究支出經費的比值衡量。

(四)數據來源與預處理

本研究選取我國30 個省份(西藏、香港等地區由于部分數據缺失,予以剔除)作為研究對象。投入產出數據與影響因素數據來源于2009—2019年《高等學校科技統計資料匯編》、《中國科技統計年鑒》以及《中國統計年鑒》。

DEA 是一種非參數測定方法,不需要對數據進行標準化處理,但是要求數據均為正數。沈江建和龍文[58]針對DEA 模型中數據存在非正的問題,實證檢驗了無量綱化、將負產出轉化成最小正數法、初等行變換和數據平移四種方法處理對效率值測度的影響,結果表明初等行變換具有普遍適用性,但取最小正數法同樣也可求解出正確的效率值。本文對相應的投入產出指標中存在的非正值采取最小正數取代。

現有學者為了得到更加真實的效率值,對與物價變動相關的指標進行平減或貼現處理。參考陳懷超等的研究,“R&D 科技經費內部支出”選取固定資產投資價格指數的45%和消費物價指數的55%做平減處理,其他均采取消費物價指數進行平減處理。關于創新產出滯后的分析,本文參考胡振華和劉篤池[59]的研究,將科研創新投入至科研成果產出再到科研成果轉化實現創新經濟效益的滯后年限均設置1 年。

五、實證分析

(一)高校科技創新分階段效率評價

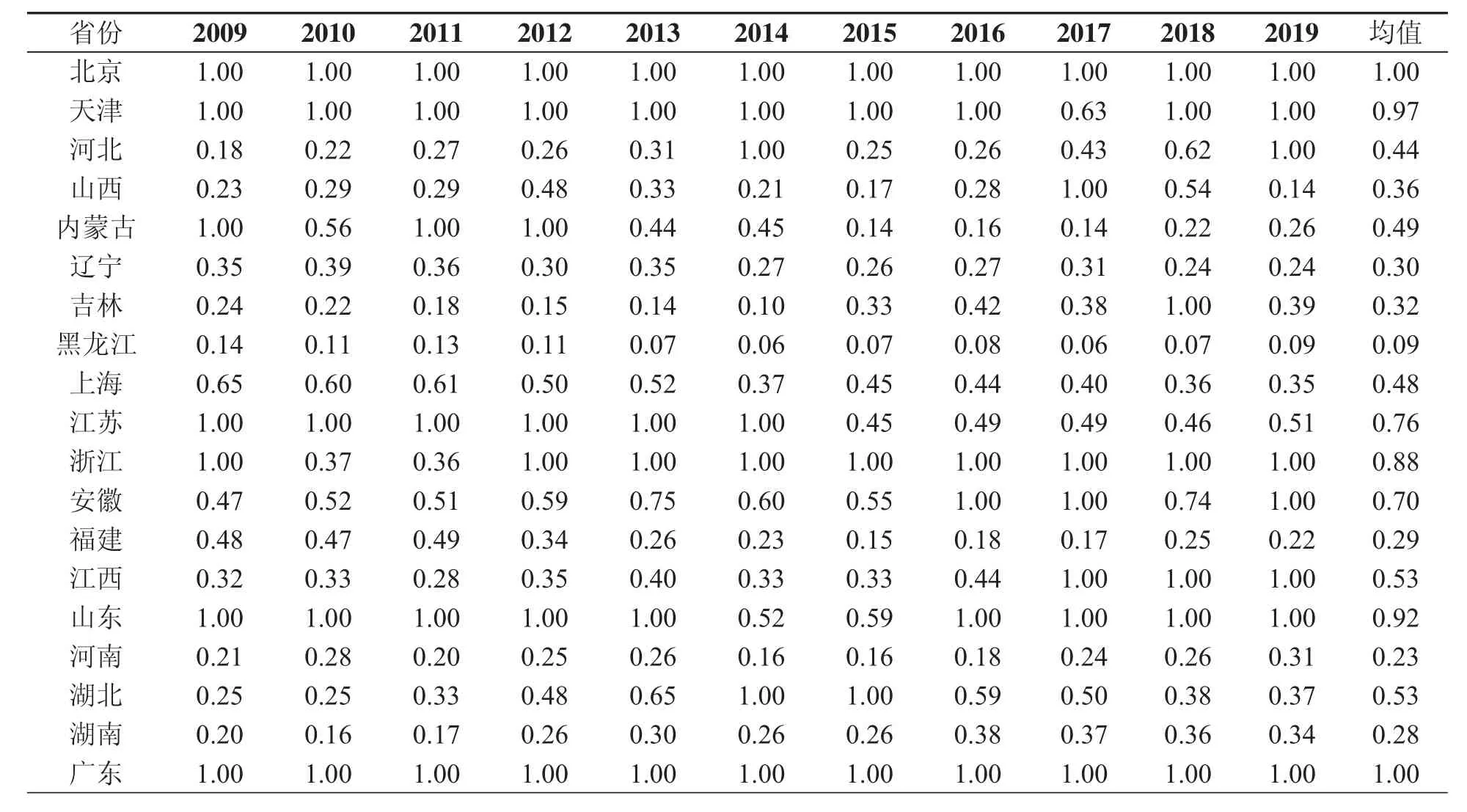

1.靜態效率評價

本研究運用MATLAB 軟件,將兩階段投入產出面板數據分別代入DEA-SBM 模型,分階段評價省域高校科研創新效率及科研成果產出對區域創新績效的影響,分別獲得科研成果產出階段和科研成果轉化階段的各年綜合效率值靜態大小,結果如見表2、3。

在科研成果產出階段,僅有北京、內蒙古、江蘇、浙江、河南和湖北六個省份的綜合效率值為1,說明這六個省份的高校科研創新成果產出效率處于生產前沿面上。福建、海南以及陜西三個省份的綜合效率值在0.9 以上,而天津、山西、吉林、黑龍江、安徽、廣西、寧夏、新疆八個省份的綜合效率值均低于0.5。在科研成果轉化階段,僅有北京、廣東、青海、寧夏四個省份的綜合效率值為1,說明這四個省份在成果轉化階段到達了DEA 有效。僅有天津、山東兩個省份的綜合效率值在0.9 以上,大多數省份的科研成果轉化效率都較低。結合表1,表2 來看,北京在科研成果產出與科研成果轉化階段的效率值均為1,處于全國領先地位,其余大部分省份高校的科研產出效率都大于科研成果轉化效率。

表2 2009—2019 年我國30 個省(自治區、直轄市)科研成果產出階段綜合效率評價

續上表

表3 2009—2019 年我國30 個省(自治區、直轄市)科研成果轉化階段綜合效率評價

續上表

2.動態效率評價

通過DEAP2.1 軟件,采用Malmquist 指數從時間維度和區域維度評價2009—2019 年我國省域高校科研成果產出創新效率與科研成果轉化階段創新效率變化。

(1)時間維度視角。從表4、5 結果可知,第一階段科研成果產出全要素生產率年均小于1(均值為0.983),第二階段科研成果轉化全要素生產率年均大于1(均值為1.001),表明2009—2019 年我國科研創新全要素生產率整體呈現小幅下降趨勢,年均減少1.7%,而科研成果轉化創新全要素生產率幾乎保持不變。第一階段和第二階段全要素生產率在2010—2016 年呈現不斷上升趨勢,之后則呈下降趨勢。進一步分析我國各省份高校兩階段創新效率變動的方向和原因,可見技術進步效率呈先增后減的趨勢,而純技術效率的變化則呈先減后增的趨勢,規模效率的變化則相對比較穩定。

表4 2009—2019 年我國30 個省(自治區、直轄市)科研成果產出階段動態評價

由具體指標分解可見,第一階段全要素生產率年均減少1.7%,主要源于技術進步效率年均減少3.2%,但規模效率和純技術效率年均增加1.2%與0.4%阻止了全要素生產率的進一步降低,但整體上并沒有呈上升趨勢,說明科研創新效率的提升中技術進步效率是亟須考慮不斷提高。第二階段全要素生產率年均增長緩慢,技術進步效率仍然偏低。技術效率及其分解指標純技術效率和規模效率也僅有小幅增加,表明2009—2019 年我國各省高校的科技創新兩階段效率中創新管理水平、資源配置水平有所提升,但在技術水平以及投入產出規模匹配程度上有所降低。上述分析表明提高高校科研水平,促進技術進步是未來的主攻方向,而科研創新管理、資源配置等后續還需不斷優化調整。

表5 2009—2019 年我國30 個省(自治區、直轄市)科研成果轉化階段動態評價

(2)區域維度視角。為進一步討論不同地區高校兩階段創新效率的異質性,首先需對我國區域進行劃分。王曉珍等認為現有的東、中、西區域劃分方法并不適合當前經濟發展的需要,應采取國務院發展研究中心提出的八大綜合經濟區劃分法。八大經濟區兩階段動態評價測算結果見表6、7。

表6、7 結果表明,在第一階段高校科研成果產出效率變化中,僅有北部、東部沿海經濟區以及東北綜合經濟區的全要素生產率大于1。這些區域幾乎都屬于東部經濟強省,在科研經費、基礎設施和創新人才的投入充足,績效評價方式、內部管理體制、創新資源配置等方面雖然存在問題,但整體的全要素生產率大于1。其余經濟區全要素生產率小于1。第二階段科研成果轉化效率變化中,僅有南部沿海經濟區域與大西北綜合經濟區全要素生產率小于1,表明2009 年以來我國各經濟區的科研成果轉化都有所增加,高校研究成果不再被束之高閣,而對區域經濟增長起到了一定的推動作用。

表6 2009—2019 年我國八大經濟區科研成果產出階段動態評價

進一步分析影響各經濟區全要素生產率的主要因素,發現技術進步效率的降低是關鍵。雖然西部大開發、中部崛起、中西部高等教育振興計劃使得中、西部都獲得更多的人財物支持,內部管理與績效評價更加合理,全要素生產率有所提高,但是由于在最前沿的研究和科研成果轉化多以模仿為主,缺乏自主創新,關鍵技術被“卡脖子”,這些使得技術進步逐漸成為困擾科研成果產出與轉化的關鍵環節。

表7 2009—2019 年我國八大經濟區科研成果轉化階段動態評價

(二)影響因素分析

現有學者對于影響高校創新效率大小的環境變量主要聚焦于外部宏觀環境變量和內部微觀環境變量。前者主要受制于政府,后者主要受制于高校本身。外部宏觀環境變量具體包括經濟環境、產業環境、制度環境以及文化環境;內部微觀環境變量可以包括高校科技人員構成、國際交流狀況、獲得成果獎勵以及高技術產業發展狀況。

由于被解釋變量取值介于0~1,屬于典型的受限因變量,采用普通的最小二乘法會導致參數估計錯誤,而采用最大似然估計法的Tobit 模型獲得的參數更加準確。對于面板數據,固定效應Tobit模型由于找不到個體異質性的充分統計量,因而無法像固定效應的logit 或計數模型進行條件最大似然估計[60]。由于本文研究對象是11 年30 個省份,屬于短面板數據,各個省份之間存在差異,適合選取隨機效應Tobit 模型。為了消除異方差的影響,對相應的變量取對數處理。同時為了更加明確政府、企業對高校創新效率的影響關系,模型加入了企業支持力度和政府支持力度的二次項。具體研究模型如下:

式(6)中,EFFit表示式(1)中得到的各年各省份一階段和二階段綜合創新效率值;β 表示回歸參數;Zj表示控制變量;εit表示隨機誤差項。回歸分析的結果如表8 所示。

表8 高校兩階段創新效率影響因素回歸分析結果

模型1~4 為高校一階段科技成果產出創新效率的層級回歸結果,模型5~模型8 為高校二階段科技成果轉化創新效率的層級回歸結果。模型1 中企業支持力度的一次項與二次項對科研成果產出創新效率有一定的負向影響但不顯著,而模型2 中政府對高校支持的一次項為負,二次項為正且在1%的水平上顯著,表明政府支持對高校科研成果產出創新效率具有U 型影響。模型3 為基本的回歸模型,企業支持力度為正但不顯著,政府對高校支持在1%的顯著水平上為負,表明當前階段我國政府對高校投入存在與產出資源不匹配的現象,存在邊際收益遞減的趨勢。地區經濟環境、制度環境以及區位優勢對科研成果產出創新效率的影響為正但不顯著。模型4 中加入了企業支持力度與政府支持力度的二次項,結果表明企業支持力度一次項為正,二次項為負,而政府支持力度一次項為負,二次項為正,企業支持力度和政府支持力度均在不同水平上顯著,產業結構為負且顯著,其他環境變量均不顯著。因此從上述分析結果來看,第一階段中政府支持力度對高校科研產出創新效率呈U 型影響,而企業支持力度在第一階段中對高校科研產出創新效率呈倒U 型影響。

二階段高校科研成果轉化創新效率中,模型5 中企業支持力度的一次項為負,二次項為正,表明企業支持力度對科研成果轉化創新效率也呈倒U 型影響。模型7 中政府支持力度為負且在10%的水平下顯著,表明在科研成果轉化階段,政府資金支持并不能發揮很好的作用,科研成果還需要經受市場的檢驗。模型6、7、8 的結果顯示,產業結構、經濟環境、制度環境系數為正但不顯著,表明這些環境變量對于高校科研成果轉化創新效率影響較小。區位環境系數顯著為正,說明在科研成果應用上經濟發達地區相較于經濟落后地區的應用更快,對于區域科研成果產出創新效率的提高作用更為顯著。

六、結語與討論

本文運用靜態DEA-SBM 模型和動態DEAMalmquist 指數測算2009—2019 年各省份高校科研成果產出創新效率和科研成果轉化創新效率。并進一步以技術效率綜合值為被解釋變量,重點研究了政府、企業支持力度的影響,同時對產業結構、經濟環境等外部因素采用隨機效應的面板Tobit 模型進行回歸分析,主要得出以下結論。

(一)研究結論

1.從靜態模型分析來看:科研成果產出階段僅有北京、內蒙古、江蘇、浙江、河南和湖北的創新效率處于生產前沿面上,八個省份的綜合效率值低于0.5;科研成果轉化階段僅有北京、廣東、青海和寧夏創新效率值為1,大多數省份的轉化效率較低。北京在兩階段的創新效率值都為1,在高校創新資源以及創新成果轉化方面處于領先地位。科研成果產出階段的效率值普遍大于科研成果轉化階段效率值。

2.從動態模型的時間維度和區域維度來看:首先科研產出階段的全要素生產率略低于1,有小幅下降的趨勢;科研成果轉化階段全要素生產率幾乎保持不變。其次八大區域中北部沿海、東部沿海以及東北綜合經濟區兩階段創新效率顯著高于其他區域,而南部沿海、大西南與大西北綜合經濟區兩階段創新全要素生產率雖然有所增加但增長緩慢。具體分析發現技術進步效率是對兩階段創新效率影響程度最大的。

3.目前我國政府對高校科研支持力度與高校科研產出創新效率呈U 型關系,企業支持力度在科研成果產出和科研成果轉化兩階段均呈倒U型關系。在其他影響因素方面,產業結構對科研創新成果有顯著負向影響。區位環境對于高校成果轉化創新效率的提升有顯著正向影響。制度環境、經濟環境對兩階段創新效率提升并沒有顯著影響。

(二)對策建議

結合上述結論,根據目前“雙一流”高校建設,本文從三重螺旋視角下重點分析政府、企業與高校如何更好地發揮好自己本身的職能,同時搭建良好的合作關系以提升高校兩階段創新效率。第一條建議對應結論一,指出高校應從重視科研產出的研究型大學向重視產出與轉化的創業型大學的轉變;第二條建議對應結論二,為高校如何縮小區域差異,完善創新系統提出了相應建議;第三、四條建議對應結論三,回答了高校和政府以及高校和企業應如何高效合作、提升效率。

1.從研究型大學向創業型大學轉變,注重創新成果產出與創新成果轉化。當前我國高校普遍重視成果產出效率,而忽視成果轉化,建設創業型大學勢在必行。創業型大學首先由Etzkowitz 于1983 年提出,隨后美國教育學者Clark 探索了歐洲創業型大學的建設路徑。Crawley E 等也提出從教育、研究以及催化創新三個角度提出增強大學對于區域創新貢獻的具體做法:(1)教育應該實施跨學科交叉課程;讓學生主動參與到體驗式的和數字化的學習中;在課程中為學生提供領導力、管理和企業家精神的選修課程。(2)研究也要以研究人員興趣或解決當下問題為出發點;在跨學科合作研究時,應不斷尋找具有高影響力的跨學科發現和理論。(3)大學為了更好地服務和催化創新,應該促進與合作伙伴的對話和正式協商;同時開設創新創業課程與嘗試創建真實的企業。

2.完善區域創新體系,縮小區域差距。實證研究表明我國高校創新效率存在顯著的地理差異,東部沿海、北部沿海以及東北綜合經濟區相較于南部沿海、大西南與大西北綜合經濟區在創新成果產出和創新成果轉化階段效率要高,這主要受制于知識存量和技術代際。處于創新效率高值地區的高校應以完善內部治理、加快成果轉化平臺建設、致力于引領國際前沿研究為主;創新效率低值地區的高校應建立并完善科研人才吸引和培養機制,鼓勵高水平科研人才流動,利用現有大數據、互聯網等技術,搭建區域之間的交流平臺,實現優勢互補,促進創新資源的高效流動。政府在打破區域差異中起到了重要作用,要充分發揮宏觀調控的功能,制定符合各個地區的高效創新政策體系。

3.從指導型政府向服務型政府過渡。目前我國科研主要是政府主導型,政府投資經費占據總投資經費一半以上,而實證研究表明政府支持力度與一階段創新效率目前呈U 型關系。高投入-高產出的資源擴張模式在內生經濟增長下并不會持續促進高校創新效率持續提升。如果政府投入在原有基礎上減少,從理論角度上科研產出的創新效率會有所增加,但實際上由于資金的減少,人才以及相關基礎設施的供應會受到約束,對科研成果的持續產出甚至可能起到負面作用。而接著增加投入,勢必會帶來更多的冗余,因此界定好政府在創新中的作用至關重要。服務型政府的職責在于優化資源分配結構,從宏觀上引導科研以服務于國家社會,從微觀上給予其他創新主體更多的自主權。

4.注重校企合作力度,實現互利共贏。在推進校企協同創新的過程中,要控制好校企合作力度。現有研究表明,當企業支持力度適當時,跨組織人員、知識流動會促進高校與企業獲得互補性資源,進而提升創新意愿、加快創新產出、降低創新風險;而超過一定臨界值時,高校需要花費大量的時間精力和資源來維持校企合作,高校的自主權受限,創新效率就會有所下降[61]。因此一方面高校要以企業需求為前提,建立長期互利共贏的合作關系,發揮高校在基礎研究、學科建設的優勢,服務企業技術創新;積極搭建校企聯合創新共享平臺,將科研成果轉化為企業所需,提高成果轉化效率;另一方面要防止校企過度聯結對于學術研究的影響,在提升校企合作創新穩定性的同時,保證研究者的時間和精力主要投入在學術研究和教育。