肺泡灌洗液中檢出蠊纓滴蟲1例報道

劉 珍,鄧衛平,王 強,鄭文龍,常 東

(上海市浦東醫院 復旦大學附屬浦東醫院檢驗科,上海 201399)

蠊纓滴蟲為單細胞真核生物,常寄生于蟑螂的后腸道,人可通過接觸螳螂的排泄物而被感染。蠊纓滴蟲性支氣管肺炎的臨床特征具有非特異性,老年人、器官移植患者和獲得性免疫缺陷綜合征患者等免疫功能低下者為易感人群。目前尚缺乏有效的蠊纓滴蟲分子診斷標準,只能依靠形態學鑒定要點對其進行診斷。本實驗室采用直接濕片法和常用染色鏡檢技術,從1例重癥肺炎患者肺泡灌洗液中檢出蠊纓滴蟲,現報道如下,供檢驗人員參考。

1 病例資料

患者,男,34歲,2020年5月7日因發熱伴咳嗽、氣喘7 d入復旦大學附屬浦東醫院呼吸內科。按非重癥社區獲得性肺炎行經驗性廣譜抗菌治療5 d后未見好轉,持續高熱,最高體溫可達39.9 ℃,呼吸困難加重,遂以重癥肺炎伴低氧血癥轉至呼吸重癥監護病房。既往史:脂肪性肝炎3年,否認結核病、胸部創傷,無近期旅行史。

1.1 體格檢查

體溫39.8 ℃,神志清,精神欠佳,咽部稍紅,兩側扁桃體無明顯腫大,三凹征陰性,雙肺呼吸音粗,右下肺可聞及少許濕啰音。心率97次/min,律齊。腹軟,全腹無明顯壓痛,無反跳痛,肝脾肋下未觸及,腸鳴音正常。四肢肌力正常。

1.2 實驗室檢查

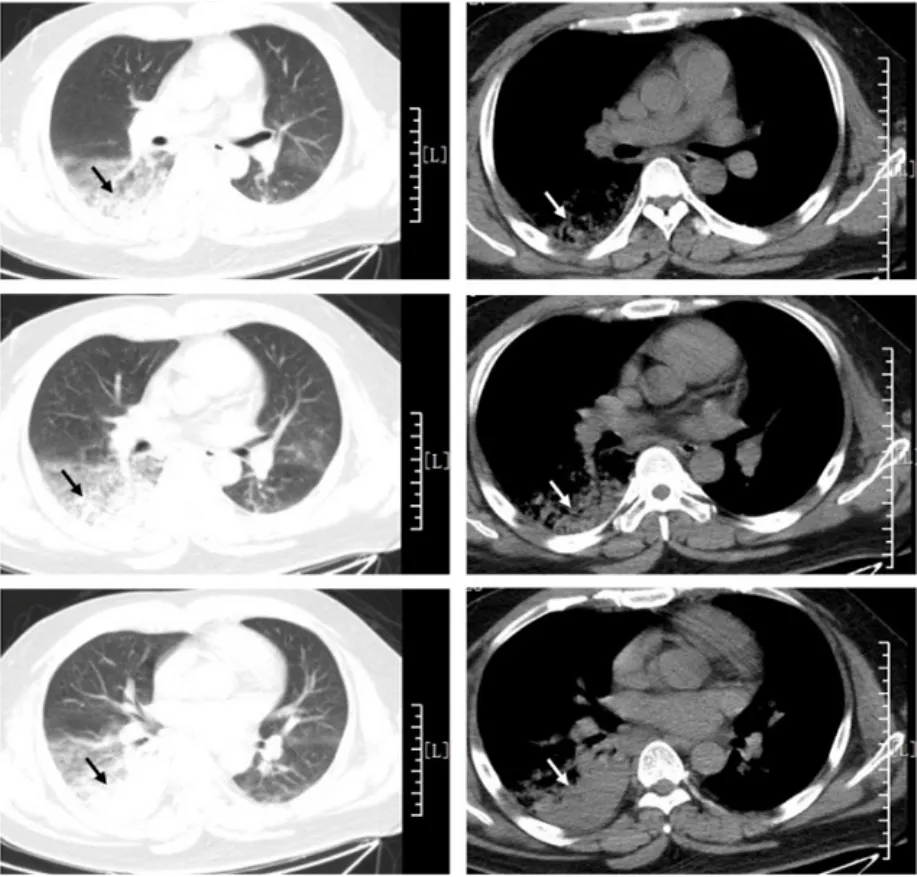

(1)白細胞5.61×109/L,中性粒細胞88.7%,淋巴細胞7.5%,嗜酸性粒細胞0,血紅蛋白141 g/L。C反應蛋白67.20 mg/L,降鈣素原0.71 ng/mL,D-二聚體3.16 mg/L,丙氨酸氨基轉移酶128 U/L,天門冬氨酸氨基轉移酶83 U/L。(2)動脈血氣分析:pH值7.44;動脈二氧化碳分壓4.92 kPa;動脈氧分壓10.24 kPa;氧合指數37.24 kPa;血氧飽和度96.0%。(3)免疫血清學檢查抗體(抗軍團菌1型IgM、抗肺炎支原體IgM和IgG、抗肺炎衣原體IgM和IgG、抗Q熱立克次體IgM、抗腺病毒IgM、抗呼吸道合胞病毒IgM、抗甲型流感病毒IgM、抗乙型流感病毒IgM、抗副流感病毒IgM、嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2抗體IgM和IgG)均陰性。(4)支氣管纖維鏡肺泡灌洗液中未見抗酸桿菌,未見致病細菌和真菌生長,涂片鏡檢可見多個運動活躍的多鞭毛阿米巴樣原蟲(手機攝像視頻鏈接https://youtu.be/T7_iIVZYBaw)。(5)影像學檢查:胸部電子計算機斷層掃描(computed tomography,CT)示右肺下葉炎癥伴實變,左肺下葉及右肺中葉少許炎癥,右側少量胸腔積液,冠狀動脈局部鈣化,脂肪肝(圖1)。

圖1 本例患者胸部CT結果

1.3 診療經過

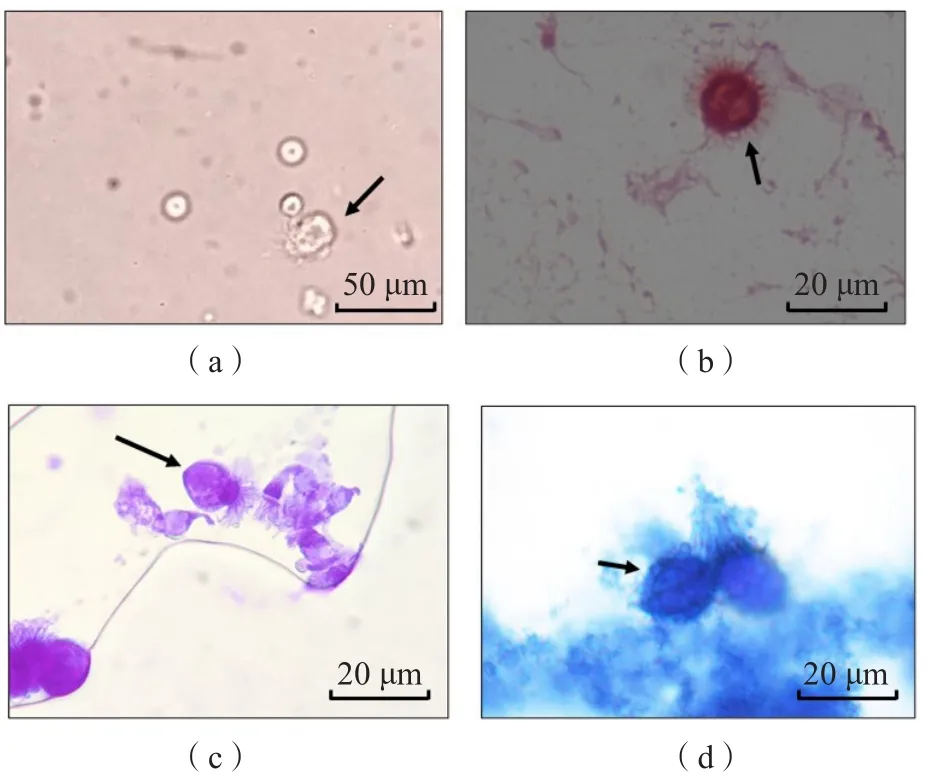

患者入院胸部CT示右肺下葉炎癥伴實變,短期內病情進展迅速,予哌拉西林-舒巴坦和莫西沙星抗感染、奧司他韋抗病毒及化痰、霧化、補液等支持治療后仍反復發熱,血氣分析提示Ⅰ型呼吸衰竭(低氧血癥)。肺泡灌洗液涂片鏡下見大量活動原蟲,原蟲頂部見擺動鞭毛(圖2),請復旦大學華山醫院檢驗科專家會診,首先考慮蠊纓滴蟲。診斷明確:滴蟲性肺炎,Ⅰ型呼吸衰竭,脂肪肝。應用高流量吸氧、加強抗感染治療(美羅培南1 g q8 h,更昔洛韋250 mg qd,甲硝唑500 mg q12 h),囑患者間斷俯臥位通氣治療,輔以止咳、化痰、保肝、護胃等對癥支持治療7 d后,患者體溫轉平,咳嗽咳痰好轉,無明顯胸悶氣促,指尖氧飽和度逐漸正常,氧合指數逐漸上升,炎癥指標較前下降,病情平穩后復查CT,雙肺炎癥較前部分吸收,肝功能較前好轉。出院后3周復查CT,雙肺炎癥吸收,無發熱咳嗽。

圖2 蠊纓滴蟲形態學特征

2 討論

蠊纓滴蟲屬于原生動物門,鞭毛蟲綱,動鞭亞綱,超鞭毛目,纓滴蟲亞目,纓滴蟲科,纓滴蟲屬[1]。蠊纓滴蟲是具有多鞭毛的單細胞原蟲,為寄生于白蟻、蟑螂后腸道中的共生體,其可以包裹在白蟻、蟑螂糞便中抵抗外部不良條件,并可通過蟑螂的糞便及嘔吐物污染食物或空氣,被人食入或吸入而感染[2-3]。本例患者最終未追溯到其具體感染源,推測可能是接觸了蟑螂污染物。

蠊纓滴蟲性支氣管肺炎是新發現的肺部寄生蟲病[4],文獻報告約有200例,其中大部分來自我國,這些病例具有非特異性的臨床特征,如發熱、咳嗽、氣喘[5];胸部CT均提示有肺部炎癥;大約只有35%的患者會有嗜酸性粒細胞升高;器官移植患者、獲得性免疫缺陷綜合征患者和老年人等免疫功能低下者為易感人群[6-7]。文獻報告的蠊纓滴蟲肺部感染診斷標準為:新近出現的發熱、咳嗽,或原有呼吸系統疾病癥狀加重;胸部影像表現異常或較前加重;肺泡灌洗液或痰標本中查見蠊纓滴蟲;抗原蟲藥物治療有效[8]。蠊纓滴蟲肺部感染的治療首選甲硝唑靜脈滴注。本例患者血液及肺泡灌洗液中嗜酸性粒細胞減少,可能與患者病情較重、機體免疫反應低下有關;患者胸部CT影像、臨床癥狀、肺泡灌洗液形態學特征符合,甲硝唑治療有效,診斷符合此標準。

蠊纓滴蟲在體外很難進行人工培養,還沒有相關分子診斷工具來確證,因此目前人體標本中(痰液、肺泡灌洗液、氣管吸出物)對蠊纓滴蟲的鑒定是基于新鮮標本和染色標本在光學顯微鏡下的形態學特征[9],沒有統一的形態學檢查標準,本實驗室根據實際情況采用如下方法進行檢查,以供同行參考:肺泡灌洗液及時送檢,400×g離心5 min,取1~2滴沉淀物涂片,直接在高倍鏡下查找活動的蠊纓滴蟲;或取等量肺泡灌洗液沉淀物及等量染液在Eppendorf管中混勻,加蓋蓋玻片于高倍鏡和油鏡中觀察;或涂片自然干燥后進行革蘭染色,油鏡下觀察其蟲體形態。如手機攝像視頻和圖2所示,蠊纓滴蟲的典型形態學特征為梨形、圓形或橢圓形,蟲體長20~30 μm,寬7~10 μm,后端較透明圓滑,前端頂部布滿很多絨鞭毛;濕片可見蟲體以自身為中心不停在原地打轉,轉速較快;染色標本中蠊纓滴蟲呈橢圓或梨形,未見活動蟲體,細胞質染成淡色(淡紅、淡紫、淡藍),鞭毛呈淡色,蟲體內可見1個深色(深紅、深紫、深藍)橢圓或月牙形細胞核,位于蟲體前端近鞭毛處。

近年來,由于支氣管纖維鏡行肺泡灌洗這一新型檢測方法的應用,蠊纓滴蟲檢出率明顯升高,支氣管纖維鏡可造成纖毛柱狀上皮細胞脫落,纖毛柱狀上皮細胞與蠊纓滴蟲的鑒別要點為:典型蠊纓滴蟲呈橢圓形或梨形,細胞核為囊性且分界不清,鞭毛較長,排列不齊,位于細胞一端,呈波浪狀擺動;纖毛柱狀上皮細胞呈柱狀,核大且清晰易見,纖毛緊密整齊,在細胞一端呈單方向擺動。目前,關于蠊纓滴蟲的相關基礎研究甚少,缺乏有效的分子診斷金標準,只能依靠形態學診斷經驗鑒別,但僅依靠形態學診斷可能會造成誤診。針對蠊纓滴蟲的分子研究、電鏡形態及免疫學診斷技術研發是非常必要的。