霧封層和薄層罩面在預防性養護中的適用性對比

王志超

(遼陽市交通運輸綜合行政執法隊,遼寧 遼陽 111200)

0 引 言

新建公路運營數年后開始出現輕微裂縫等病害,防滲水性能也隨之減弱,使得路面的損壞加快。而路面在這一時期基本完好,如果不及時進行處理,會產生網裂、坑洞等更嚴重的病害。霧封層和薄層罩面兩種預防性養護技術在國內的很多工程中得到了實際的應用,并且取得了良好的效果,尤其是抗滑性霧封層技術的推廣應用,彌補了原始霧封層技術無法提高路面抗滑性能的缺點,充分體現出了霧封層技術價格低廉的優勢。

1 霧封層

霧封層技術作為一種預防性養護措施以成本低效果好著稱,并且在2004年年度《第二屆全國公路科技創新高層論壇》上得到推廣。隨著科技的發展進步,人們又研究出抗滑型霧封層技術,抗滑型霧封層可提高路面摩擦系數,解決原路面因進行傳統霧封層施工后路面抗滑能力不足問題,如其他的處治方式一樣,霧封層不能顯著地增加現有路面的結構強度,所以霧封層也只能用于沒有出現結構性病害的路面,除非在霧封層施工前對出現結構性病害的區域進行有效處理。

1.1 霧封層在京秦高速公路上的應用

在京秦高速上實施霧封層技術,并對實施前后的滲水系數、摩擦系數兩項指標進行了檢測,滲水系數變化情況[1]如圖1所示。

從圖1中可知,實施前滲水系數基本上都在10 mL/min左右,且個別路段超過了15 mL/min,而實施后大部分路段的滲水系數都變為0,最高的路段也不超過3 mL/min,這說明實施霧封層技術很大程度上改善了路面的防滲水性能。

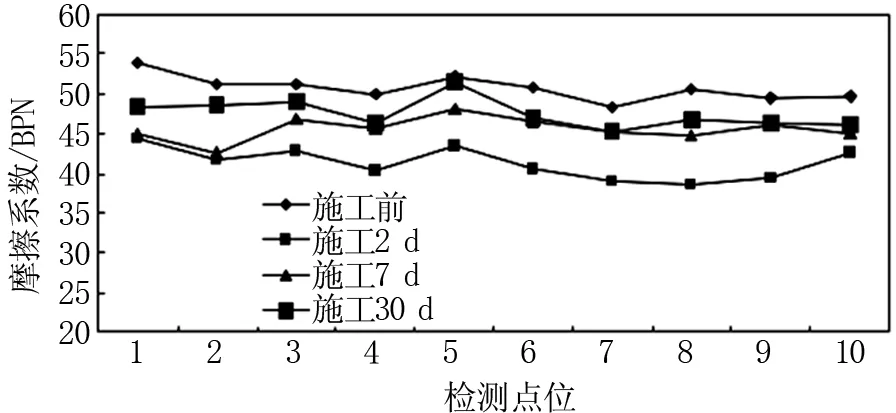

摩擦系數變化情況[1]如圖2所示。

圖2 霧封層試驗段摩擦系數對比

從圖2中所知,實施霧封層前各試驗段的摩擦系數基本都50~55 BPN之間,實施后兩天各路段的摩擦系數都降到了45 BPN以下,有了一定的效果,但經過幾天后摩擦系數逐漸增大,實施一個月后幾乎接近了實施前的水平,所以在選擇霧封層措施時應該保證路段的抗滑性能滿足要求。

1.2 霧封層在惠河高速公路中的應用

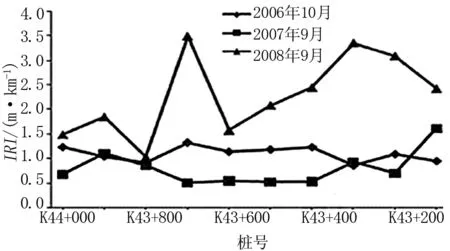

惠河高速公路一期工程、二期工程分別于2001年年底和2003年年底建成開通運營,于2007年5月實施了霧封層預防性養護措施,而后對霧封層措施試驗段的平整度指數[2]進行了跟蹤檢測,結果如圖3所示。

圖3 霧封層路段IRI跟蹤檢測結果

從圖3中可以看出,在2007年9月實施霧封層技術后,各路段的IRI值與2006年10月時的IRI值相比有了小幅度的減小,但是在霧封層實施1年后,各路段的IRI值均大于實施措施前的水平,最高達到了3.5 m/km,惡化幅度較大。可見霧封層不能改善原路面的平整度水平。

1.3 霧封層在西安―潼關高速公路上的應用

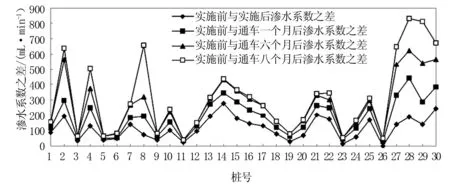

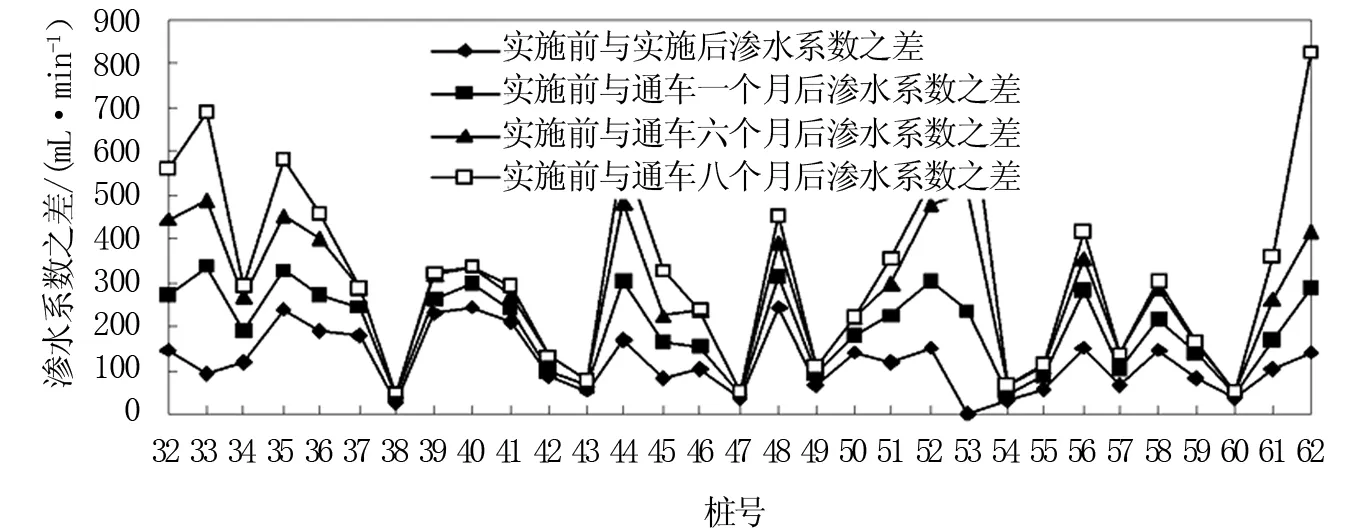

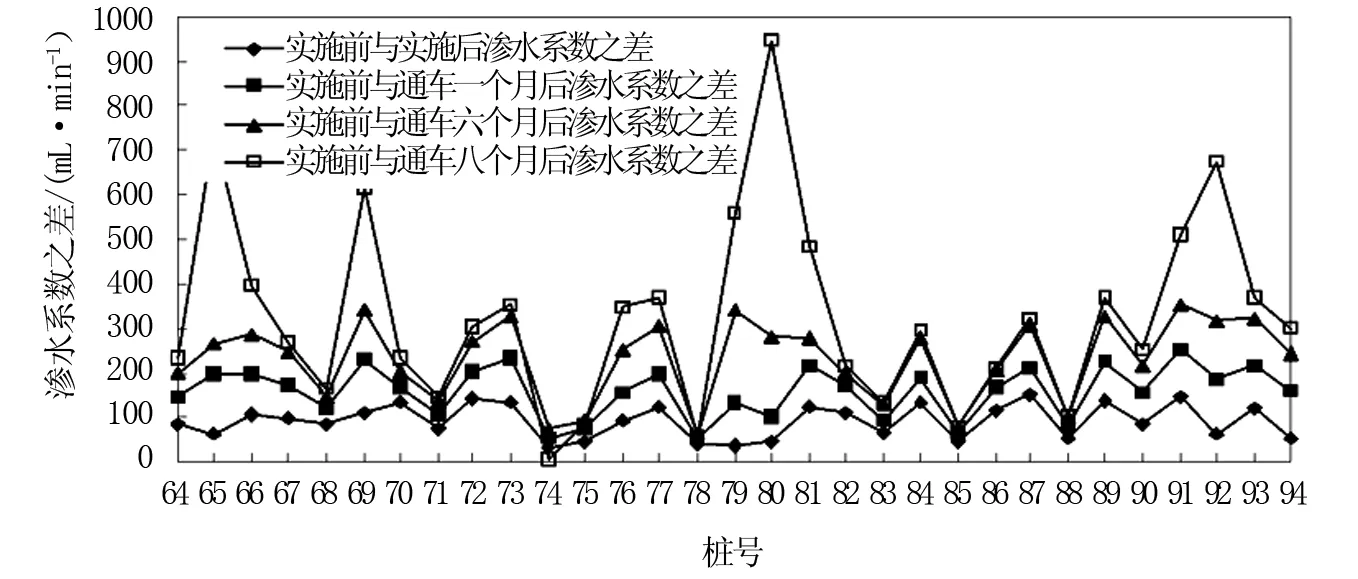

西潼高速公路分西安―臨潼、臨潼―渭南、渭南―潼關三段開工建設,分別于1990年12月、1996年12月、1999年10月建成通車,設計速度為120 km/h。本研究在西安到潼關高速公路上K94+100~K99+430、K99+750~K106+700、K107+200~K114+800三個路段鋪筑了霧封層試驗段,并且對霧封層技術施工前、施工后一個月、施工后六個月、施工后八個月的滲水系數指標進行了跟蹤檢測。

霧封層實施前后各樁號滲水系數變化如圖4~圖6所示。

圖4 霧封層措施前后樁號(1~30)滲水系數變化對比

圖5 霧封層措施前后樁號(32~62)滲水系數變化對比

圖6 霧封層措施前后樁號(63~94)滲水系數變化對比

結論:從圖4~圖6中可以看出,實施霧封層措施后的路面各樁號滲水系數要明顯小于實施前的路面,且在通車一個月、六個月、八個月后路面各樁號的滲水系數繼續減小,這說明霧封層技術對提高路面防滲水性能的效果比較明顯。

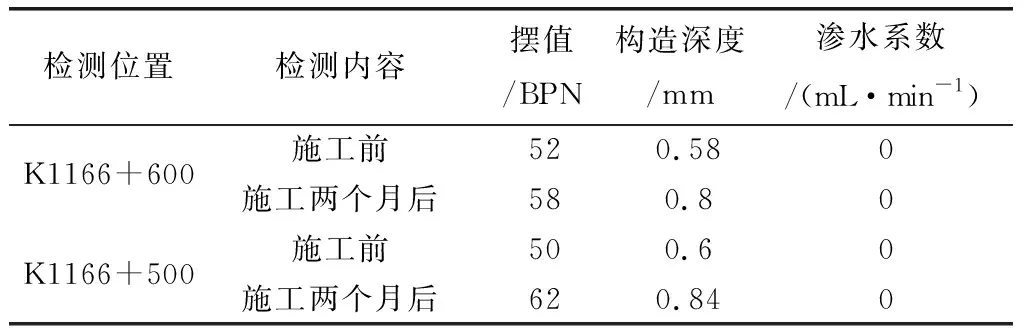

1.4 抗滑型霧封層在廬銅高速公路上的應用

抗滑型霧封層是一種新型高速公路瀝青路面預防性養護技術,利用專用設備將具有良好滲透性的油劑型霧封層材料和鐵鋼砂均勻的灑布到瀝青路面上,霧封層材料可以填封微小裂縫和表面空隙,起到防水和抑制松散的作用,防止路面材料進一步老化。為了對今后的養護決策提供科學依據,利用抗滑型霧封層的抗滑性、防水性、耐久性以及施工便捷快速等優勢,在2017年9月對廬銅(廬江至銅陵)高速K1166+352~K1166+662的行車道實施了抗滑霧封層技術[3],實施前后不同位置的構造深度、摩擦系數、滲水系數如表1所示。

表1 霧封層技術實施前后抗滑擺值、構造深度、滲水系數對比

從表1中可以看出,實施抗滑霧封層技術后路面的抗滑性能明顯提高,滿足了行車安全的要求,彌補了傳統霧封層技術不能提高抗滑性能的缺點。

2 薄層罩面

薄層罩面作為一種傳統的預防性養護措施最早是在法國得到應用,在法國,薄瀝青混凝土面層的定義為用純瀝青或改性瀝青、集料及可能的添加劑(礦質的或有機的)制成的混合料,攤鋪厚度在30~40 mm。在我國養護規范中,薄層罩面適用于路面平整度較好、車轍深度小于10 mm、路面無結構性破壞,為提高路面表面層服務功能的養護維修措施,也適用于新建公路的磨耗層。薄層罩面用于瀝青路面的預防性養護的主要優點是:服務壽命延長,能承受重載交通和高剪應力,表面平整性能好,可被鋪成需要的厚度、縱坡度和橫坡度,中斷交通時間短。

2.1 薄層罩面在青銀高速公路(河北段)上的應用

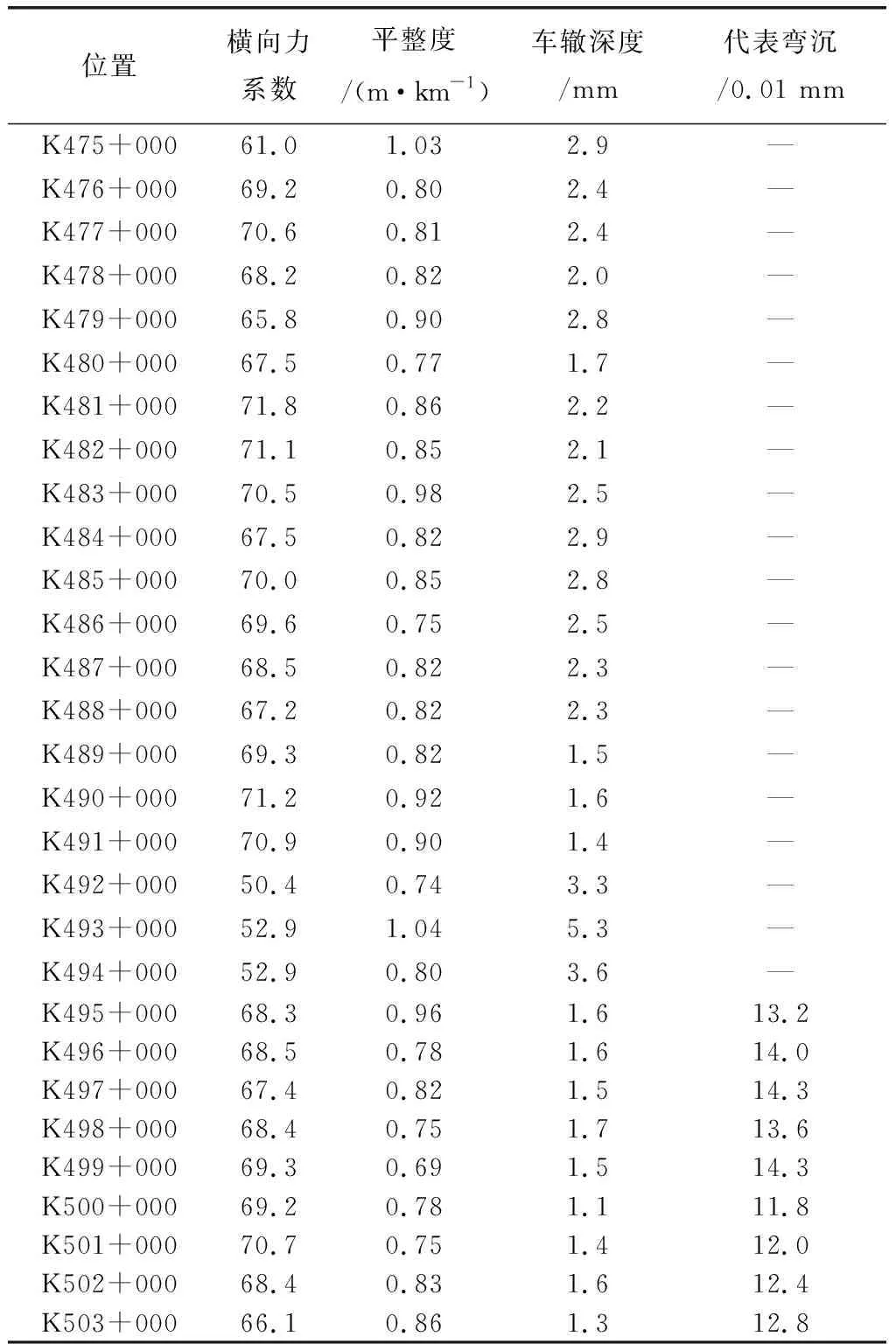

青銀高速公路河北段,全長181.859 km,主線以河北石家莊為中心,西接山西太原,東達山東濟南,是冀中平原的經濟大動脈和運輸主通道,于2005年12月建成通車。在運營數年后,對K459+461~K640+373進行調查發現一些路段產生了輕微橫向、縱向裂縫以及不規則裂縫等輕微病害,個別路段甚至出現了更為嚴重的裂縫。在K475+000~K503+000實施薄層罩面技術,并對不同區間的抗滑性能、平整度、車轍深度進行檢測結果[4]如表2所示。

表2 薄層罩面技術實施后數據檢測結果

從表2中可以看出,實施薄層罩面技術后,各位置的橫向力系數基本都在65以上,說明薄層罩面可以有效提高路面的抗滑性能,平整度指數基本都小于1 m/km,車轍深度也都達到了優秀的水平,使得路面行車更加安全,而與其他的預防性養護技術有所不同的是,薄層罩面在一定程度上提高了路面的結構強度,實施后各段的彎沉都達到了<20的標準,一定程度上改善了路面的性能。

2.2 薄層罩面在國道G321線上的應用

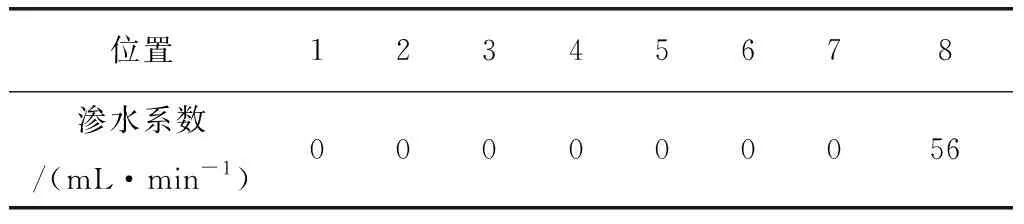

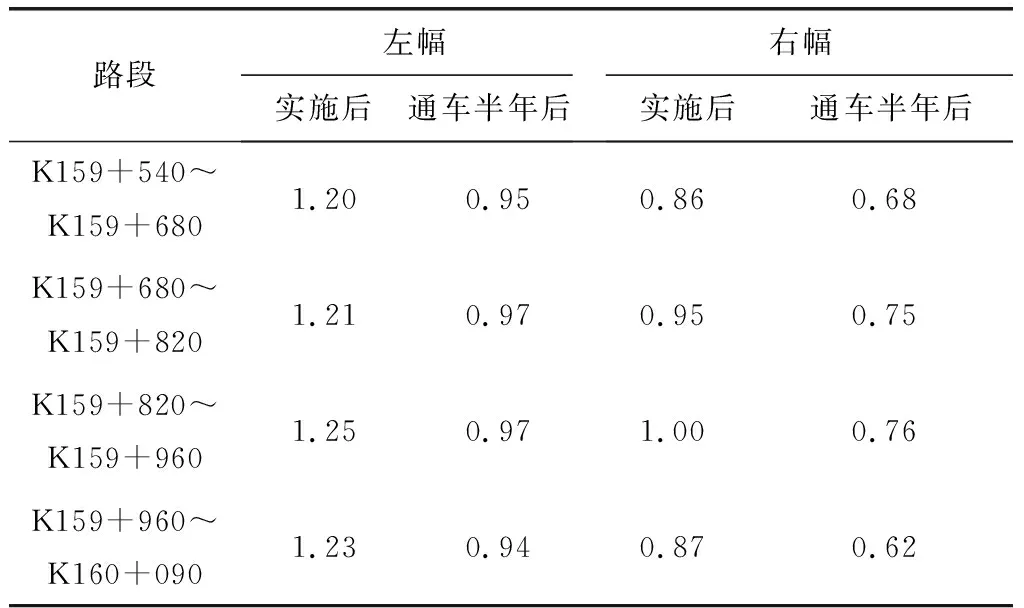

國道G321線起點為廣東廣州,終點為四川成都,全長2 220 km,路面為雙向四車道。試驗路段為廣東省肇慶市西段,具體位置為:K159+540~K159+680、K159+680~K159+820、K159+820~K159+960、K159+960~K160+090。在實施薄層罩面技術后,對4個路段中8個點的滲水性能進行了檢測,檢測結果如表3所示。

表3 實施措施后試驗路滲水系數檢測結果

從表3中可以看出,在實施薄層罩面技術后,測試的8個點中有7個點不滲水,另一點滲水系數為56 mL/min,但仍然滿足《公路瀝青路面施工技術規范》規定(≤80)的要求,這說明薄層罩面措施的防滲水效果很好。對4個路段的構造深度進行了檢測,結果如表4所示。

表4 試驗路構造深度檢測結果 單位:mm

從表4中可以看出,在實施薄層罩面措施后,各路段均有較好的抗滑性能,在通車半年后,4個路段的構造深度均有不同程度的減小,但仍然能滿足《公路瀝青路面施工技術規范》規定(≥0.55)的要求。

2.3 薄層罩面在連霍高速公路商丘段上的應用

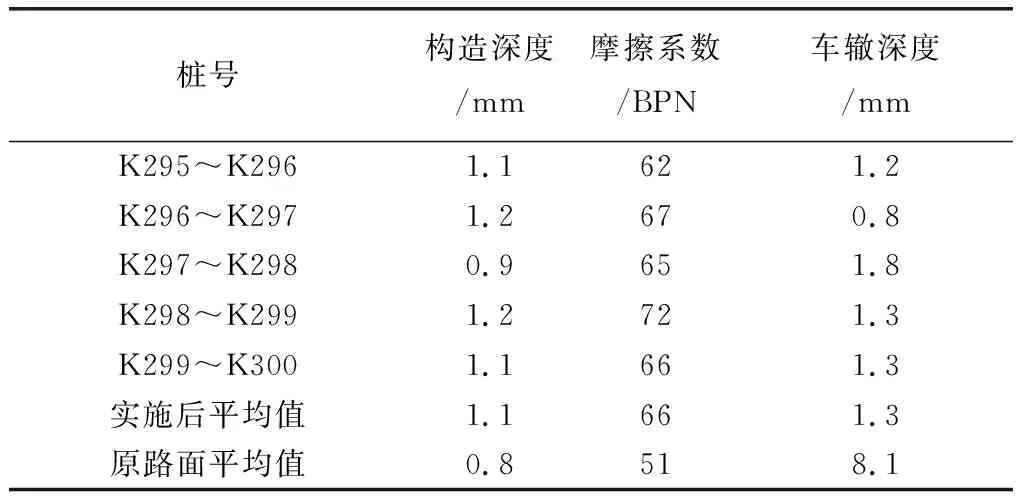

試驗路選擇在連霍高速公路商丘段K295~K300處,此路段通車早、交通密度大、重載車輛多,在運營數年后路面性能逐漸衰減,公路養護部門實施薄層罩面技術,并對實施后路面的構造深度、摩擦系數、車轍深度等指標進行統計,為了便于比較計算出平均值結果,如表5所示。

從表5中可知,實施薄層罩面技術后,路面的構造深度、摩擦系數均有不同程度的提高,說明薄層罩面技術可以提高路面的抗滑性能,同時車轍深度與原路面相比減小了很多,保證了行車的安全。

表5 措施實施前后構造深度、摩擦系數、車轍深度對比

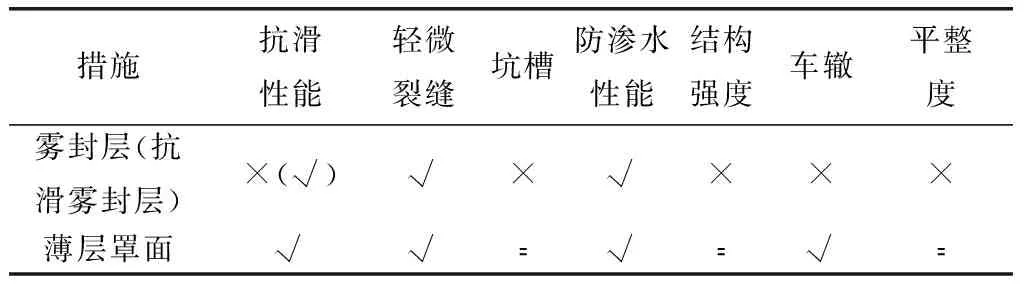

3 結 論

根根據收集的霧封層實體工程數據以及本研究鋪筑的試驗段數據,結合霧封層技術自身的特點可知,傳統霧封層技術能有效防止水下滲到路面的結構層,起到保護路面的作用,對于路面的輕微裂縫也有一定的作用,而霧封層不宜用于表面裂縫較嚴重的路面,對于車轍、坑槽、平整度及較嚴重的松散也無處治效果,更不能抑制路面的結構性病害的發展,抗滑型霧封層在具有傳統霧封層的性能基礎上可以改善路面的抗滑性能。薄層罩面技術所具有的性能與霧封層技術有所不同,它不僅能提高路面的抗滑性能、防滲水性能,治理路面的車轍、輕微裂縫,對路面坑槽、平整度也有一定的效果,而與其他預防性養護技術不同的是薄層罩面技術可以在一定程度上提高路面的結構強度,最終得到兩種預防性養護技術的決策矩陣,如表6所示。養護部門可以根據兩種預防性養護技術的特點,結合路面的具體病害來選擇相應的技術,有一定的指導作用。

表6 預防性養護決策矩陣