深入踐行“四力”要求發揚調查研究“傳家寶”

傅華

新華通訊社總編輯、黨組副書記

調查研究是中國共產黨人重要思想方法和工作方法。習近平總書記指出:“重視調查研究,是我們黨在革命、建設、改革各個歷史時期做好領導工作的重要傳家寶。”新華社是黨一手創辦和領導的新聞輿論機構,是黨的新聞輿論工作重鎮,深度調研始終是新華社核心競爭力。自誕生之日起,新華社就在我們黨直接領導下履行參考報道職能,服務于黨和國家中心工作。近年來“智庫”建設也逐步成為新華社的獨特優勢,為黨中央運籌帷幄決勝千里提供了大量有價值的信息,成為黨中央得心應手、堅強有力的參謀助手。

黨的十八大以來,習近平總書記在多個場合反復強調,要不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力,努力打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的宣傳思想工作隊伍。新華社始終把總書記踐行“四力”的系列指示精神作為根本遵循,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,胸懷“國之大者”,堅持把加強深度調研、錘煉調研本領作為忠實履職盡責的重要方面,積累了豐富的調研經驗,推出了大批傳得開、叫得響、留得住的傳世力作,體現了國家通訊社的權威性和不可替代性。

當今世界正經歷百年未有之大變局,我國發展的內部條件和外部環境正在發生深刻復雜變化,媒體格局和輿論生態發生深刻變革,踐行“四力”要求、加強深度調研是時代要求我們必須回答好的重大命題。要大力繼承弘揚做好深度調研的看家本領,錘煉作風、提升能力,努力打造有思想、有溫度、有品質的精品力作,更好地履行黨的新聞輿論工作重鎮職責,在服務黨治國理政中再立新功。

一、提高政治站位,忠實履職盡責,回答好“為何調研”的問題

回答好“為何調研”的問題,就要深刻認識調查研究的極端重要性,明晰調查研究的出發點和落腳點。毛澤東同志在著名的《反對本本主義》一文中指出:“沒有調查,沒有發言權”,并強調“中國革命斗爭的勝利要靠中國同志了解中國情況”。習近平總書記在中央黨校的講話《談談調查研究》中強調指出:“調查研究不僅是一種工作方法,而且是關系黨和人民事業得失成敗的大問題”。新華社又該如何認識調查研究?我以為要從以下方面把握:一要從提升服務習近平總書記和黨中央治國理政能力角度認識。調查研究是服務黨中央決策部署、習近平總書記治國理政的一項極端重要的事,能不能做好調查研究,關乎能不能反映真情況、直陳真問題、提出真見解,關乎能不能發揮好新華社“思想庫”“智囊團”“參謀部”作用。要聚焦核心、提高站位,從“服務中央、服務核心”的高度,站在黨中央、習近平總書記的立場調查研究,提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,把“兩個維護”貫穿到調查研究各個過程、各個環節、各個主題,一分鐘也不能站在黨的隊伍之外,一分鐘也不能偏離總書記指引的方向,一分鐘也不能離開黨中央的視野。二要從弘揚新華社優良傳統、提升核心競爭能力角度認識。新華社建社90年以來,涌現出大批調研大家和傳世之作。可以自信地說,調查研究的優良傳統已經融入新華社記者的血液和骨髓中,已經成為新華社閃亮的“金字招牌”,是新華社立于不敗之地的“傳家寶”。無論是戰爭年代,還是革命時期,無論是改革開放時期,還是新時代新階段,新華社記者都非常重視下鄉采訪,始終做到與群眾同吃、同住、同勞動。在改革開放初期,新華社記者馮森齡曾在陜北訪農戶、走地頭,寫了五篇《延安調查》,真實全面介紹了改革開放初期延安的真實狀況,對解決實際問題起到推動作用。新華社首屆十佳記者之一的吳復民同志,以極大的熱情和堅定的信念投入國有企業報道,深入基層、潛心研究,采寫了《領導干部要敢于破解難題》等知名稿件和百余篇(組)調查報告,產生良好效果。三要從增強新華社移動互聯網時代引導力影響力角度認識。當前,新一輪科技革命和產業變革引發各種新技術新形式新應用層出不窮,為主流媒體提升傳播力影響力帶來機遇,也帶來許多新挑戰、新問題。但無論時代怎么變、技術如何新,提升調研能力對媒體來講始終是萬變不離其宗的,始終是主流媒體打造硬核內容、拓展傳播覆蓋面和影響力的“制勝法寶”。一方面,從創新規律的維度看,內容、形式、方法、手段、技術等創新邏輯各有不同,以技術為例,其創新迭代具有長周期、爆發性等特征,有的媒體短期內研發出“獨門絕技”能“獨領風騷”,但在技術大眾化、普及化后,就很難再擁有核心競爭優勢。另一方面,從內容供給的維度看,面對當前泛內容生態存在的低質化、同質化等問題,唯有提高內容的含金量、含新量,才能真正起到凈化內容生態的積極作用。實現這個目標,就是要深入貫徹落實習近平總書記有關“堅持守正創新”的重要指示精神,把鞏固調查研究優良傳統作為“守正”重要工作,把深入調查研究作為根本路徑,做大做強這個傳家本領,薪火相傳、弦歌不輟,做到“江山代有才人出”“不廢江河萬古流”。

二、增強大局意識,彰顯國社品格,回答好“調研什么”的問題

習近平總書記在有關調查研究的重要講話中強調,要緊緊圍繞黨的路線方針政策和中央重大決策部署的貫徹執行,堅持解放思想、實事求是、與時俱進,深入研究影響和制約科學發展的突出問題,深入研究人民群眾反映強烈的熱點難點問題,深入研究黨的建設面臨的重大理論和實際問題,深入研究事關改革發展穩定大局的重點問題,深入研究當今世界政治經濟等領域的重大問題。深刻領會學習習近平總書記提出的五個方面問題,為我們回答“調研什么”提供了根本遵循和經驗啟示。作為國家通訊社和世界性通訊社,我們的調研報道一定是胸懷“國之大者”,圍繞中心、服務大局,而不是“打小算盤”“弄小智術”,一定是為黨和人民服務,而不是圍著某個企業、某個單位轉。只有養成“政治家眼光”,貫徹總書記思想、領會黨中央意圖、把握新時代要求,能夠準確了解人民對美好生活的新期待,才能打造符合新華社定位、體現新華社優勢的深度調查報道。

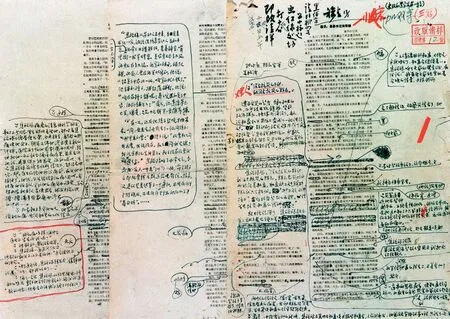

縱觀90年發展歷史,新華社調研報道在三個領域發揮了積極的示范作用:一是國內重大歷史事件報道方面,從抗日戰爭時期在戰火硝煙中采寫的《八路軍展開百團精兵大戰》,到抗美援朝時期忠實記錄重要瞬間推出《開城前線停火情景》,從《苦聰人有了太陽》記錄一個“原始部落”的“千年跨越”,到《在痛定思痛中浴火重生——從甕安之亂到甕安之變警示錄》跨越時空的深沉反思,新華社記者始終沖在前頭、勇立潮頭,以兼具新聞性和思想性的深度報道,挖掘、講述黨和國家歷史上重大事件、重要瞬間蘊藏的時代價值和歷史意義,穿越時空、歷久彌新。二是先進典型和感人事跡報道方面,從《棋盤陀上五壯士》到《女共產黨員劉胡蘭慷慨就義》,從《偉大的戰士雷鋒》到《大慶精神大慶人》,焦裕祿、吳吉昌、孔繁森、王順友、黃大年、張富清……這些具有鮮明時代印記和感天動地事跡的典型人物,無一不是新華社記者通過深入調研挖掘和發現的。我們的老社長穆青,為了寫好《縣委書記的榜樣——焦裕祿》報道,在前期深入采訪的基礎上,七易其稿、反復修改,生動立體地還原展現了焦裕祿同志的感人事跡和光輝品格,讓這一偉大典型成為我們永遠學習的豐碑。三是重大成就、重要主題以及推動改革報道方面,新華社記者記錄著、書寫著重大成就展現的偉大瞬間,思考著、揭示著重大主題蘊藏的偉大價值,同時也用堅韌不拔的毅力跟蹤推動著黨和國家歷史上系列重大改革舉措的出臺。以《記者來信:實行“大包干”農業大增產》為代表的系列報道,就是新華社記者持續跟蹤調研,敏銳發現“大包干”重要舉措釋放重大信號后,推出的新聞力作,成為推動家庭聯產承包責任制政策順利出臺的重要驅動。此外,無論是戰爭年代還是改革發展時期,新華社參考報道始終堅持深調研、察實情,為解決實際問題提出對策建議。

□ 新華社記者穆青(中)、馮健(右二)和周原(右四)在蘭考縣接受記者采訪(攝于1994年5月)。由新華社記者穆青、馮健和周原三人合作完成的新聞名篇《縣委書記的榜樣——焦裕祿》,1966年2月7日刊登于《人民日報》頭版頭條。 (新華社記者 王頌/攝)

近年來,新華社繼承發揚優良傳統,在調查研究領域取得諸多新成績、新亮點。面對新形勢、新方位和新問題、新挑戰,我以為做好調查研究報道還要把握以下重點:一是揭示總結中國共產黨成立百年奮斗成就經驗,特別是濃墨重彩宣傳好黨的十八大以來取得的歷史性成就、發生的歷史性變革,挖掘重大變革性實踐、突破性進展、標志性成就背后的理論邏輯、實踐邏輯和思想邏輯,以精品力作引導全黨全國各族人民增強走中國特色社會主義道路的信心。二是展示習近平新時代中國特色社會主義思想在神州大地落地生根、開花結果的生動畫面,深入領會當代中國的馬克思主義、21世紀的馬克思主義的思想內涵、精髓要義、人民情懷,就是要領會其本質是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的思想,扎根基層、深入一線,全景展現政治、經濟、文化、社會、生態等各領域的新成就新面貌新收獲,激勵全黨全國各族人民緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,凝聚起無往而不勝的磅礴力量。三是展現各地各部門貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署的情況,履行好新華社“喉舌”“耳目”“智庫”職責,圍繞各地各部門落實總書記重要指示精神徹不徹底、到不到位,深入調研、扎實采訪,及時展現經驗舉措,反映深層矛盾問題。近年來,新華社精心組織“新時代新作為新篇章”報道欄目,推出《“第一棒”跑得怎么樣?——駐村第一書記奮戰鄉村振興新征程觀察》等系列獨家原創的深度報道,全面展現了各地各部門落實總書記重要指示精神的進展成效,受到媒體廣泛采用和高度認可。四是為新時代奮斗者樹碑立傳,偉大的時代孕育偉大的英雄。要深入基層一線,挖掘默默無聞的平凡英雄,通過真實、立體、全面、生動的典型宣傳,營造見賢思齊、向上向善的濃郁氛圍,弘揚社會主義核心價值觀和中華民族優秀傳統文化。

三、運用科學方法,強化辯證思維,回答好“怎么調研”的問題

□ 圖為新華社記者穆青、馮健、周原寫的《縣委書記的榜樣——焦裕祿》原稿(資料照片)。(新華社/發)

調查研究,是對客觀實際情況的調查了解和分析研究,目的是把事情的真相和全貌調查清楚,把問題的本質和規律把握準確,把解決問題的思路和對策研究透徹。習近平總書記本人就是調研大家。在2021年秋季學期中央黨校(國家行政學院)中青年干部培訓班開班式上,習近平總書記專門就調查研究強調,“要眼睛向下、腳步向下,經常撲下身子、沉到一線,近的遠的都要去,好的差的都要看,干部群眾表揚和批評都要聽,真正把情況摸實摸透。”總書記的系列重要講話精神為我們做好調研報道提供了科學的方法論。作為黨的新聞輿論工作者,要深入踐行“四力”要求,只有做到腳下有泥,心中才有光、筆下才有神,這是我們做好調研報道的根本所在。

新華社在調查研究方面積累了豐富的經驗。1964年,穆青同志在新華社國內分社社長會上作了關于調查研究的報告,系統梳理了調查研究的態度、方法、內容等,為我們做好調查研究奠定了厚實的基礎。結合當前工作實際,我以為做好調查研究要堅持以下方法:

一是堅持科學思維,提升運用辯證唯物主義和歷史唯物主義世界觀方法論的能力水平,全面地而不是片面地、聯系地而不是孤立地、運動地而不是靜止地觀察和分析問題,善于去粗取精、去偽存真,由此及彼、由表及里,厘清現象與本質、主流與支流、主要矛盾與次要矛盾,實現從感性認識到理性認識的飛躍。不久前,針對網上有關民營經濟的負面輿論,新華社立即推出《把握時代大勢 堅定發展信心——當前民營經濟發展述評》系列評論,報道不拘泥于就事論事,不停留在表層現象,而是通過深入采訪民營企業家、法學專家和政府部門等多方信源,直指民營經濟發展的核心本質,直面當前輿論關于民營經濟發展困惑背后的癥結問題,回應輿論關切,有力引導輿論。二是堅持人民立場,堅持黨性和人民性相統一,密切聯系群眾,用腳步丈量祖國大地,用眼睛發現時代印記,用真心聆聽百姓心聲,想群眾之所想,急群眾之所急,解群眾之所難,做到面對面、心貼心。新華社有個優良傳統,就是領導干部帶頭深入人民群眾做調查研究。從穆青“勿忘人民”的畢生追求和堅定信念,到郭超人深入四川省雙流縣農村調研采寫《必須掃除唯心的階級估量》,以及《農民治沙專家牛二旦》《政策牽動故鄉情》《暴風驟雨中永不褪色的旗幟》等精品力作,無一不是領導干部率先垂范、深入調研的例證。三是堅持實事求是,從客觀實際出發,冷靜客觀公正地查實情說真話,避免先入為主和過度預判,堅持結論誕生在深入調研之后,建立在科學論證之后,通過反復采訪、深入求證,掌握一手鮮活素材,善用田野調查、口述歷史、文獻考證、科學實驗等各類方法手段,發現新材料、展現新觀點、提出新論斷,做到沾泥土、帶露珠、冒熱氣的同時,還要追根本、理脈絡、求確證,讓調研報道有理可依、有跡可循,經得起琢磨、耐得住推敲。四是堅持夯基固本,大千世界紛紜復雜,經濟社會瞬息萬變,三百六十行每一行都有自己的學問。新聞輿論工作是項專業性很強的工作,報道領域分得細、門類多,從事專業對口報道的記者,如果沒有經驗儲備、知識積累,即使到達現場也可能找不到題目、打不開話匣子,就不可能掌握細節、揭示真相。因此,要提升專業素養,積淀專業知識,培育專業眼光,既讀萬卷書,又行萬里路,做到干一行鉆一行、鉆一行精一行。不久前,新華社在中央經濟工作會議前推出一組五篇“習近平經濟思想實踐”系列述評,從“美”“實”“效”“協”“共”關鍵字解碼中國經濟實踐,取得不俗傳播效果。報道之所以受到國內外輿論積極關注,離不開報道團隊對習近平經濟思想的深入學習領會,學習深一層、領會深一層,報道就更有深度、更有廣度。五是堅持守正創新,以“內容+技術+靈感+美學”為導向,始終站在傳媒變革的“入口處”、成為融合發展的“領軍者”,善于運用大數據、云計算、區塊鏈等新技術、新應用、新手段,打破傳統調研路徑依賴、套路模式,在采集、加工、推廣、互動等各環節謀求突破,既直抵現場、親眼所見,又深入網上、掌握大數據,善于通過對大數據的深入分析,讓大數據回歸小數據,讓紛繁復雜的數據回歸規律性認識,實現從對當前事件的報道變為對歷史瞬間的定格,從個別真實到整體真實,做到歷史價值和時代意義有機統一。近期,新華社創新調查報道新樣態,推出《衛星調查:美國城市陷入分裂》等系列報道,通過綜合商業衛星影像、公開人口普查統計以及POI(地圖信息點)等系列數據,形象展現了美國城市發展并未改變“種族割裂”頑疾,撕開“美國夢”虛偽面具,戳穿美國種族“大熔爐”謊言,揭露美國真實殘酷一面和種族歧視頑疾凸顯的制度弊端,彰顯了新華社衛星新聞深入調研的創新優勢。六是堅持鍥而不舍,發現新聞事實不是一蹴而就的事,特別是面對各類突發事件和輿論監督報道,想要發掘真相、了解全貌,有的要艱難跋涉,有的要櫛風沐雨,有的要突破私家領地,有的要突破層層阻撓,面對這些困難,只有做到直抵現場、挖地三尺,敢于突破、善于挖掘,不怕吃苦、甘于奉獻,才能直抵本質、觸達內核。在2021年河南洪澇災害報道中,新華社記者勇挑重擔、挺進現場,有的人持續堅守70多個小時不眠不休,有的忍受生病、挨餓、暴曬但依然未曾退縮,在大雨災害面前充分展現出新華人的優良作風和過硬品格,推出的系列現場報道受到好評點贊。

四、強化效果導向,打造精品力作,回答好“效果如何”的問題

踐行“四力”到不到位、調查研究深不深入,檢驗標準就是報道質量高不高、傳播效果好不好。簡而言之,就是要把調研成果轉化為傳播效果,實現調研報道傳播力持續增值、影響力不斷提升。我以為要做到以下方面:一是在立意上高人一籌,提煉報道主題,跳出一般性認識,著力揭示事物本質、主流、趨勢。2021年9月,新華社緊緊抓住美國總統拜登重新評估中美經貿協議,并確定下一步對華政策的“窗口期”,精心組織中美合作主題調研,推出《青山遮不住——從經貿科技動向看中美合作發展大勢》系列報道,報道以政治站位提升思想立意,聚焦習近平總書記“中美合則兩利,斗則俱傷,合作是雙方唯一正確的選擇”等重要指示精神,全面梳理三年來中美之間經貿、科技等領域發展最新態勢,以扎實數據和典型案例辯證分析了“脫鉤”的反規律、逆科學,展現了中國在自立自強和開放合作中不斷發展壯大的事實,有力引導國內輿論、影響國外輿論。

二是在文風上匠心獨運,調查報道以“深”為貴,在立意思想、內容主題上力求深刻、深遠。但需注意的是,越是深刻深厚的思想越要淺顯易懂的表達,要求我們在敘事話語上必須處理好深與實、深與新、深與活的關系,用大白話講好大道理、小故事反映大主題,做到見人見事見思想。同時,調查報道涉及環節多、資料多,務必要做到證據權威充分,邏輯條理明晰,確保經得起核查,做到萬無一失、讓人信服。2021年12月,《瞭望》新聞周刊推出長篇通訊《焦裕祿精神的新時代回響》等系列報道,以生動故事、典型細節和豐富場景,講述了中共炎陵縣委原書記黃詩燕、中共溆浦縣委原書記蒙漢,從脫貧攻堅戰全面打響到當地實現脫貧摘帽,始終戰斗在一線,直至以身殉職的感人故事。系列報道既有新華社記者歷時近3個月、行程近2000公里的“腳力”功夫,同樣也有反復打磨、精雕細琢的“筆力”功底,體現了踐行“四力”、深入調研的成果。三是在呈現上形式多樣,適應分眾化、差異化傳播趨勢,探索運用微視頻、H5、圖表新聞等新形式、新手段,展現好調研發現的事例、故事,做到有的放矢、精準傳播,讓深度報道也能“輕量傳播”。2021年,新華社精心組織第二輪第三批中央生態環境保護督察報道,將“移動端優先”理念貫穿到調查研究全過程。其中,針對當前多元多樣終端平臺,在發稿渠道上,兼顧傳統線路和新媒體終端平臺,在“新華社”官方微博持續開設話題;在產品形態上,突出融合呈現,力求3秒鐘吸引用戶、1分鐘留住讀者,從新媒體文案、微博話題到文、圖、視頻畫面,直指生態環境治理痛點堵點,吸引用戶點擊閱讀,引發強烈社會反響。