社會資本對農村戶籍老年人健康的影響與性別差異研究

楊 樂,田步偉,王 競,王紅漫,程景民

(1.山西醫科大學衛生管理與政策研究中心,山西 太原 030001;2.北京大學醫學人文學院,北京 100871)

21世紀初始我國進入老齡化社會,隨著社會經濟發展、醫療技術水平提升、社會保障制度不斷完善,老齡人口規模持續擴大。如何讓不斷增加的老年人能夠健康享老逐漸受到政界、學界的關注。根據國家統計局第七次全國人口普查數據結果顯示,我國60歲及以上人口為2.64億人,65歲及以上人口為1.91億人,我國人口老齡化程度進一步加深[1]。而當前我國老年人健康狀況不容樂觀,慢性病、心理疾病、失能、失智等健康問題仍較為突出。老年群體的健康關系到家庭幸福和社會和諧,推進健康老齡化是健康中國的重要任務,是積極應對人口老齡化的長久之計。隨著相關研究的不斷深入,深植于老年人社會關系中的可利用社會資本逐漸受到關注。

社會資本,從其首次提出至今,學界仍未對其概念形成統一共識。不同學者對社會資本的定義和概念框架均有不同,普特南(1993)宏觀地將社會資本定義為“社會組織特征,例如公民參與,互惠規范和信任,以及互惠互利,這些特征通過促進個體之間的合作從而提高組織和社會效率”[2];科爾曼(1998)強調社會資本對小團體(如家庭)作用的功能重要性,并把社會資本概念化為一種資源,認為其源于促進實現特定目標的社會關系結構[3];當代學者Moore和Kawachi(2017)認為社會資本是指有助于人們在社會結構中采取某些行動并使其能夠通過他們的社會網絡和規范在該結構中進行集體行動的資源[4]。社會資本有著豐富而復雜的內涵。總體來說,社會資本就是能夠促進個人或集體行動并使其受益的存在于社會關系結構中的現實與潛在資源。學界將社會資本對健康的積極作用路徑歸結為提供健康信息并促進信息擴散,鼓勵良好的健康行為,促進服務和設施可及,以及提供社會心理支持[5-7]。但社會資本對健康也存在反向作用,如健康風險行為(吸煙、酗酒、吸毒等)的擴散或同伴效應,或社會資本構建與維系對個體產生的壓力[8-10]。

目前我國學者對社會資本與老年健康的相關研究總體較少,且鮮有針對農村老年群體的健康狀況和不同人群間社會資本的異質性展開研究。多項研究表明,男性與女性在其社會資本類型和特征上存在差異,該種差異或將導致社會資本對健康影響在不同性別群體間呈現異質性[11-13]。鑒于此,本研究利用中國老年健康影響因素跟蹤調查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)數據,分析社會資本對農村戶籍老年人健康狀況的影響,并探討不同性別群體間的差異,為社會資本與老年健康相關領域研究提供新的研究視角,同時為我國農村老年人群健康促進政策的制定提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文樣本數據來源于CLHLS數據庫。該調查由北京大學健康老齡與發展研究中心/國家發展研究院組織實施,調查范圍覆蓋全國23個省(市、自治區)。2017-2018年第八輪調查共涵蓋15784人。本研究所納入的調查對象為農村戶籍老年人。剔除健康自評、社會資本和其他控制變量的缺失樣本后,最終納入農村戶籍老年人9068人。

1.2 變量設置

①因變量:健康狀況通過自評健康進行評價,為二分類變量。自評健康回答“很好、好”定義為健康狀況好,其他定義為健康狀況差(一般、差、很差)[14]。

②社會資本:目前學界關于社會資本測量維度和指標的選擇莫衷一是,主要為“結構-認知-關系”和“認知-結構”研究維度[15],結合CLHLS數據情況,本文選擇基于“認知-結構”維度對社會資本進行測量。其中,認知型社會資本主要通過人際信任、社會支持進行測量,結構型社會資本通過社會參與進行測量。社會支持包括情感型社會支持和工具型社會支持,其中情感型社會支持指心理層面的社會支持,如關心、關愛;工具型社會支持指實際援助的社會支持,如財力援助、日常幫助。社會參與包括非正式社會參與和正式社會參與。

③控制變量:第一組為人口學變量,包括年齡、性別、就業(60歲前)、婚姻狀況、現居住地、教育背景、經濟水平。第二組為健康行為與狀態變量,包括吸煙、飲酒、鍛煉、BMI、認知能力。依據調查對象年齡情況將其劃分為中低齡老年人組(60~84歲)和高齡老年人組(85歲及以上),婚姻狀況根據其是否結婚和是否與配偶居住劃分為5組,經濟水平則是依據其家庭經濟收入水平情況劃分為高、中、低3組。BMI劃分采用WHO推薦界值,BMI<18.5 kg/m2為偏低,18.5~24.9 kg/m2為正常,25~29.9 kg/m2為超重,≥30 kg/m2為肥胖[16]。認知能力采用簡易精神狀態檢查量表(MMSE)測量,量表分值為0~30[17]。其余變量皆為二分類變量。

1.3 分析方法

采用SPSS 24.0對數據進行分析,單因素分析采用卡方檢驗或t檢驗,多因素分析采用二元Logistic 回歸分析,模型1僅納入社會資本相關變量,模型2在模型1的基礎上增加人口學變量作為控制變量,模型3在模型2的基礎上增加健康行為與狀態變量作為控制變量。此外,基于模型3進一步實施性別差異視角下農村戶籍老年人社會資本對其健康狀況影響的分析。P<0.05為有統計學意義。

2 結果

2.1 調查對象基本情況

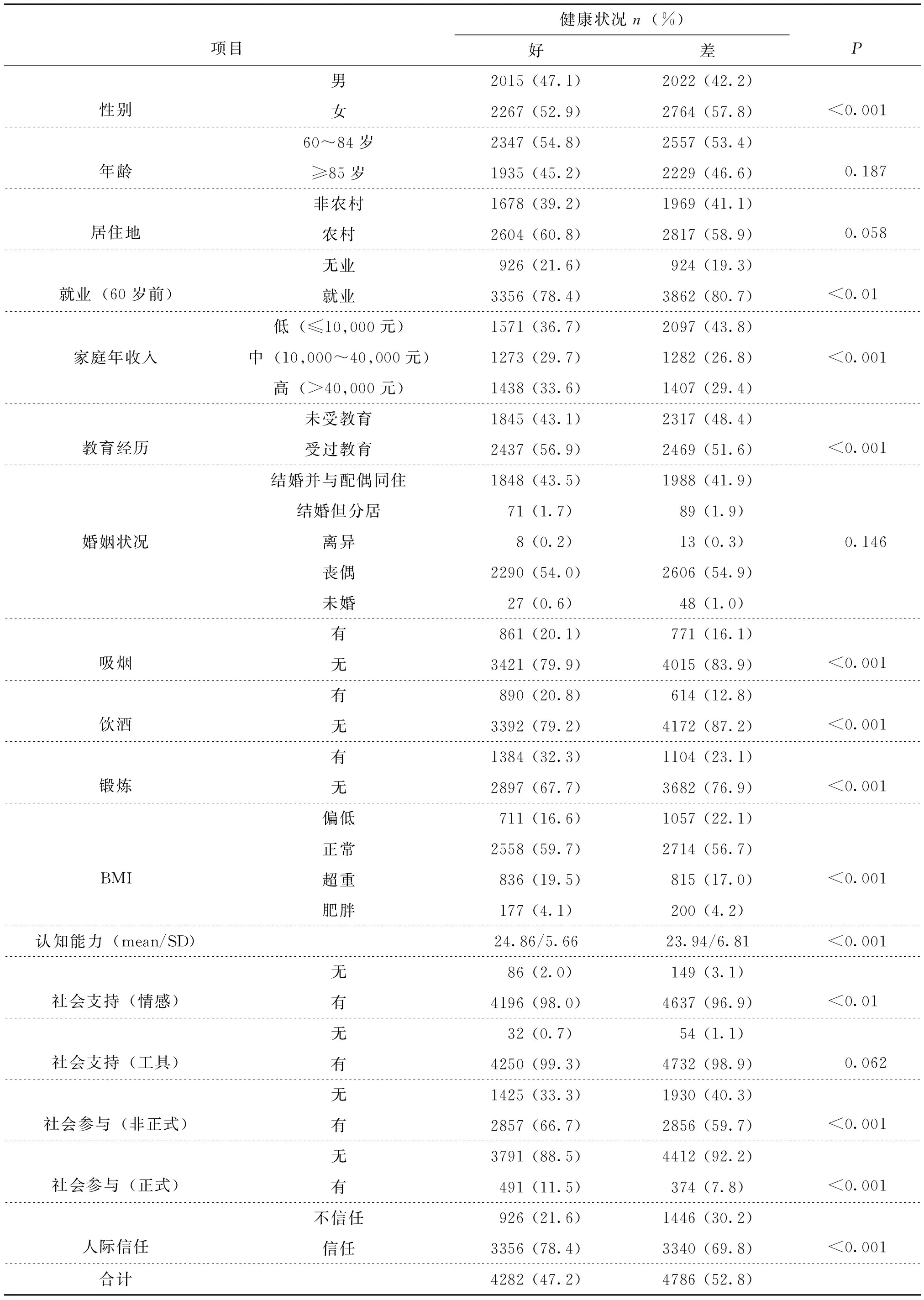

在9068位農村戶籍老年人中,女性5031人(55.5%),男性4037人(44.5%),中低齡老年人(60~84歲)居多,為4904人(54.1%);5421人農村戶籍老年人現仍居住在農村,3647人現居住地為非農村;60歲前就業的農村戶籍老年人為7218人(79.6%);婚姻狀況中,喪偶和結婚并與配偶同住兩類人群居多;家庭經濟收入水平低、中、高人群中,低收入組居多,為3668人(40.4%);有教育經歷的農村戶籍老年人為4906人(54.1%),未受教育的農村戶籍老年人為4162人(45.9%)。健康行為與狀態方面,吸煙、飲酒的農村戶籍老年人較少,分別占調查人群總數的18.0%和16.6%;6579人(72.6%)農村戶籍老年人缺乏鍛煉;農村戶籍老年人BMI多處于正常水平,偏低、超重、肥胖的人群總體較少;調查對象的認知能力得分均值為24.41。社會資本方面,有社會支持(情感性和工具性)的農村戶籍老年人占比高,分別為97.4%和99.1%;有正式社會參與的農村老年人普遍較少,為865人(9.5%),而有非正式社會參與的農村戶籍老年人相對較多為5713人(63.0%);信任他人的農村戶籍老年人較高為6696人(73.8%)。見表1。

2.2 影響農村戶籍老年人健康狀況的單因素分析

從調查對象健康狀況的不同特征差異性分析結果來看(見表1),性別、60歲前是否就業、家庭年收入、教育經歷、吸煙、飲酒、鍛煉、BMI、認知能力方面的差異均有統計學意義(P<0.05)。在社會資本方面,情感型社會支持、正式社會參與、非正式社會參與、人際信任方面的差異均有統計學意義(P<0.05)。

表1 農村戶籍老年人健康狀況的單因素分析

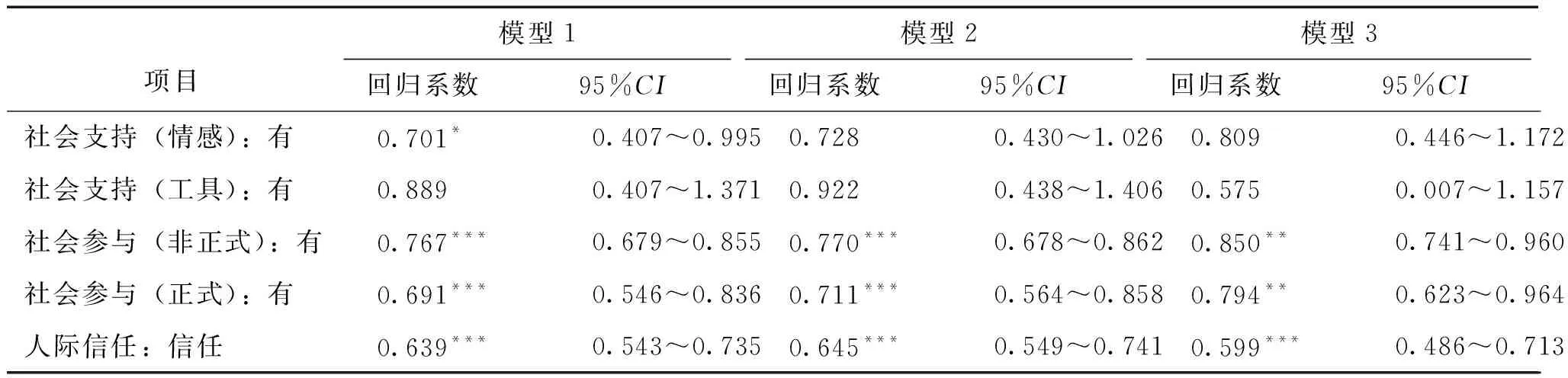

2.3 社會資本對農村戶籍老年人健康狀況的影響分析與性別差異

不同類別社會資本中,模型1的結果顯示有情感型社會支持的農村戶籍老年人自評健康狀況差的可能性更低(OR=0.701,95%CI:0.407~0.995),有社會參與(正式和非正式)的農村戶籍老年人自評健康狀況差的可能性更低(OR非正式=0.767,95%CI:0.679~0.855;OR正式=0.691,95%CI:0.543~0.735),人際信任度高的農村戶籍老年人自評健康狀況差的可能性更低(OR=0.639,95%CI:0.543~0.735)。然而,加入人口學、健康行為與狀態控制變量后部分社會資本變量對農村戶籍老年人健康的影響效應發生變化。模型2加入人口學控制變量后,社會支持對農村戶籍老年人健康的影響不再顯著。模型3進一步增加健康行為與狀態變量作為控制變量后,社會參與(正式和非正式)對農村戶籍老年人健康影響的顯著性有下降。模型3結果顯示,有社會參與(正式和非正式)的農村戶籍老年人自評健康狀況差的可能性更低(OR非正式=0.850,95%CI:0.741~0.960;OR正式=0.794,95%CI:0.623~0.964),人際信任度高的農村戶籍老年人自評健康狀況差的可能性更低(OR=0.599,95%CI:0.486-0.713)。見表2。

表2 農村戶籍老年人健康影響因素的多元Logistic回歸分析

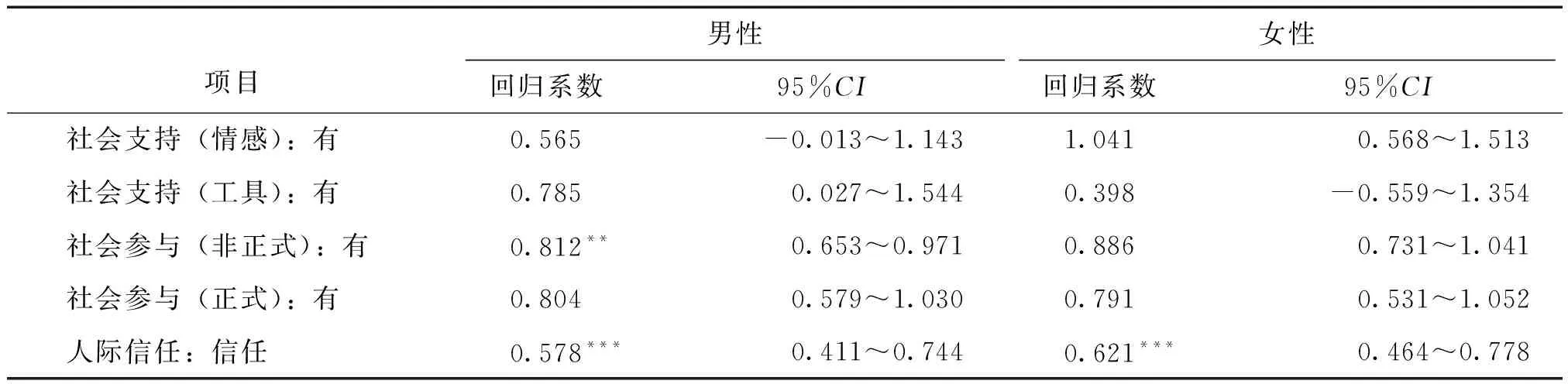

性別視角下社會資本對農村戶籍老年人健康影響存在差異(見表3)。研究結果顯示男性農村戶籍老年人中,有非正式社會參與的調查對象自評健康狀況差的可能性低(OR=0.812,95%CI:0.653~0.971),社會信任度高的男性自評健康狀況差的可能性低(OR=0.578,95%CI:0.411~0.744)。然而,在農村戶籍老年女性中,僅人際信任這一社會資本對其自評健康狀況影響顯著,人際信任度高的女性自評健康狀況差的可能性低(OR=0.621,95%CI:0.464~0.778)。

表3 性別視角下農村戶籍老年人健康影響因素的多元Logistic 回歸分析

3 討論

3.1 人際信任與農村戶籍老年人健康的密切關聯

研究結果可見,人際信任是影響農村戶籍老年人健康狀況的重要因素。人際信任可從多個方面影響老年人的健康。首先是壓力緩沖效應,信任他人的老年人在面對壓力時,更加愿意從周邊人群獲取幫助和支持,從而緩解壓力帶來的身心負面影響,而不信任他人的老年人更容易感到不安,并且有更為強烈的孤獨感,對其身心健康產生持續累積效應。其次,人際信任水平低的集群,居民缺乏安全感,社會控制差,將直接影響居民健康相關行為,如戶外鍛煉、社會活動參與等,相關研究顯示,對于生活環境缺乏安全感將直接縮短居民的身體鍛煉時長,從而影響其健康[18]。最后,人際信任水平高在一定程度上能夠促進健康相關信息傳播,居民在參加一些集體活動中,更能形成互惠互助的社區規范,居民之間彼此信任,從而在健康行為的落實上能夠相互監督、相互協助,從而對健康產生積極效應。

3.2 社會參與對農村戶籍老年人健康的積極效應

由于老年人社會剝離和孤獨的風險較高,社會資本在維持其身心健康方面起著至關重要的作用[19-21]。隨著社會經濟的發展和城市擴張,越來越多的農村青壯年勞動力向城市涌入,而許多農村戶籍老年人在這一變革中都需要面對家庭環境、社群環境和社會環境的巨大變化。部分老年人選擇跟隨子女舉家搬遷至城鎮居住,還有部分老年人則留守當地并為子女撫養孫輩,這將直接影響農村戶籍老年人原有社會資本結構,該種變化又進一步影響其健康狀況[22,23]。社會參與能夠提升老年人的歸屬感,讓他們通過非正式社會參與(如朋友交往)和正式社會參與(如村集體活動、社區活動)更好地融入社會,從而緩解農村老年人的孤獨感和壓力,更好地幫助他們建立積極的生活心態,從而改善他們的健康狀況[24]。此外,通過結構型社會資本的集體效應和規范約束,社會參與能夠在一定程度上改變老年人不健康行為,加快健康相關信息擴散速度,擴大其傳播范圍,促進老年人健康有益行為的形成。

3.3 性別差異視角下的社會資本與農村老年健康

從調查結果中可以看出,人際信任是影響農村戶籍老年男性和女性健康狀況的共同因素。非正式社會參與是影響農村戶籍老年男性健康狀況的重要因素,但不是女性健康狀況的重要影響因素,導致這一差異的主要原因可以歸結為傳統社會中男性與女性社會角色差異導致的社會關系差異。傳統社會中,“關系”扎根于人的社會交往并扮演重要角色[25]。相較于日新月異的城市發展與變化,農村的步伐顯然較為緩慢,傳統社會規范和文化在農村社會中仍占有重要分量。農村社會中,男性的社會關系網更多地向外擴散,多參加社會活動、與朋友和同事交往等;女性的社會關系網更傾向于向內部集中,即更多地關注家庭成員照顧、鄰里交往等[26]。由于本研究中的非正式社會參與主要指朋友交往,因此研究結果顯示其對男性健康狀況影響顯著。

4 建議

社會資本對農村戶籍老年人健康有著重要影響,而社會資本的動態性與可塑性使得社會資本成為農村戶籍老年人健康促進的重要切入點,為農村老年健康相關工作的開展提供了新的視角。基于上述研究結果與討論,本研究從宏觀、中觀、微觀3 個度提出提升老年人健康有益社會資本的對策建議。

宏觀層面上,需要營造友好和諧的社會氛圍,傳承發揚敬老孝老的優秀傳統美德,積極發揮老年人的社會價值,提升老年人的社會獲得感和價值感;提供充足的基礎公共設施配置,為農村戶籍老年人身體活動和社會交往提供基礎性保障,提升農村戶籍老年人社會參與意愿;構建完善的社會保障制度,加大對農村戶籍老年群體的健康保障,如基本醫療保險制度、長護險制度、養老金制度等,緩解農村戶籍老年人的疾病負擔和生存壓力,保障并促進農村老年人的身心健康。

中觀層面上,基層組織需要發揮其積極作用,基層組織應根據轄區內老年人的健康狀況與個體特征,適當組織開展一些集體活動,增加老年人的社會參與,發揮老年人的社會價值,減少其社會疏離感和孤獨感,同時,還可以根據老年人實際需求,充分關注農村戶籍老年人社會資本的性別差異,提供一些個性化的社會服務,如心理疏導、鄰里協調、生活便捷服務等。此外,還應充分發揮社會組織對老年人社會資本存量提升的補充效應,拓展農村戶籍老年人社會網絡的寬度,豐富農村戶籍老年人不同類別社會資本存量,提升農村戶籍老年人的社會參與度和人際信任度。

微觀層面上,農村戶籍老年人的親友應為其提供更堅實的心理支持和物質保障,面對越來越多的外流青壯年勞動力導致的留守老人和異地隨遷老人,其原有家庭環境、生活環境、社會環境都可能發生改變,此種情境下,農村戶籍老年人的親友應給予其更多的心理關懷、精神慰藉及物質支持,尤其是農村戶籍女性老年人群。同時,農村戶籍老年人自身也需要打破傳統觀念和模式的束縛,積極參與到社會交往和社會事務中,在社會參與中獲得更多的社會支持和自我價值實現,從而擁有更加健康的身心狀況,真正健康享老。