鹽酸環噴托酯與托吡卡胺在遠視兒童驗光散瞳處理中的應用效果比較

黃 慧 陳曉琴

1.江西省宜春市婦幼保健院眼科,江西宜春 336000;2.江西省宜春市袁州區新康府街道社區衛生服務中心,江西宜春 336000

遠視是臨床常見的眼科疾病,是屈光不正的類型之一[1]。患者的臨床表現為視遠物時成像質量較好,而視近物時視網膜成像不清, 為了提高視近物的效果,視力系統往往會動用調節力量進行代償屈光不正,因此患者長期處于視覺疲勞的狀態[2]。 兒童遠視的發生率較高[3]。 患兒的視力系統尚未發育完善,遠視的發生,會影響其視覺的正常發育,若不及時進行矯正治療,可能發展形成斜視、弱視等并發癥,影響患兒的日常生活及學習[4]。而通過準確的驗光,了解其遠視具體程度是遠視兒童治療的基礎和前提。但是由于兒童睫狀肌存在較強的調節能力,直接驗光往往無法獲得相對準確的屈光狀態[5]。因此對于兒童而言,驗光前需使用藥物進行麻痹睫狀肌、擴散瞳孔,以求在睫狀肌放松休息狀態下進行驗光,從而獲得準確的屈光度。 托吡卡胺是目前臨床上實施散瞳處理的常用藥物,相較傳統散瞳藥物阿托品而言,其散瞳效應持續時間明顯縮短,但是對睫狀肌的麻痹效果不理想[6]。 鹽酸環噴托酯是一種新型的快速散瞳藥, 在近視人群的散瞳驗光中有較好的應用效果, 但在遠視兒童中的應用研究不多[7]。因此,本研究選取宜春市婦幼保健院收治的78 例行散瞳驗光的遠光兒童(156 只眼)作為研究對象,旨在比較鹽酸環噴托酯與托吡卡胺在遠視兒童驗光散瞳處理中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年2月至2021年2月宜春市婦幼保健院收治的78 例行散瞳驗光的遠光兒童(156 只眼)作為研究對象。 納入標準:①遠視患者;②患兒年齡范圍6~12 歲;③患兒矯正視力均可達1.0。排除標準:①佩戴眼鏡患兒;②存在眼部手術史者;③眼部曾受到外力傷害者;④存在眼部的器質性病變者;⑤存在眼部感染性疾病者;⑥既往接受過任何屈光治療者。

根據隨機數字表法將其分為觀察組和對照組,每組各39 例(78 只眼)。兩組患兒的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1),具有可比性。本研究經宜春市婦幼保健院醫學倫理委員會審核及同意,家屬均知曉本研究情況、自愿參與研究并簽署知情同意書。

表1 兩組患兒一般資料的比較

1.2 方法

兩組患兒均使用ARK-700 型自動電腦驗光儀(日本尼德克株式會社)進行驗光。 驗光前,需要提前進病史詢問和相關檢查,排除青光眼等相關禁忌證。

觀察組兒童在行驗光時配合使用鹽酸環噴托酯(s.a.Alcon-Couvreur n.v.,國藥準字H20160661,生產批號20200411)散瞳。 在驗光前托吡卡胺滴眼液進行滴眼,每次用量為1 滴,每隔5 min 進行重復滴眼1次,共進行4 次滴眼。

對照組兒童在驗光時配合使用托吡卡胺(山東博士倫福瑞達制藥有限公司, 國藥準字H20023088,生產批號20200503)散瞳。 在驗光前托吡卡胺滴眼液進行滴眼,每次用量為1 滴,同樣每隔5 min 進行滴眼1次,同樣共進行4 次滴眼。

兩組均在每次滴完滴眼液后指導患兒閉眼,并適當壓迫淚囊,促進滴眼液的吸收。 待瞳孔≥6 mm 后,即可采用自動電腦驗光儀實施驗光檢查。

1.3 觀察指標及評價標準

分析兩組患兒的屈光度結果,比較兩組患兒用藥前、 用藥后20、40、60 min 及用藥后24 、48 h 的瞳孔直徑和殘余調節量的變化,并統計兩組的不良反應發生情況。 屈光度、 瞳孔直徑和殘余調節量均通過ARK-700 型自動電腦驗光儀測定, 其中殘余調節量的測定方法為近視負標法。 不良反應包括口干、皮膚潮熱、結膜充血、頭暈等。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 統計學軟件進行數據分析, 符合正態分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒屈光度結果的比較

兩組患兒的屈光度結果比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

表2 兩組患兒屈光度結果的比較(度,±s)

表2 兩組患兒屈光度結果的比較(度,±s)

組別 例數 球鏡度 復性遠視柱鏡度 軸位觀察組對照組t 值P 值39 39 4.06±0.52 3.89±0.47 1.515 0.134 1.29±0.14 1.26±0.13 0.981 0.330 89.48±2.56 89.11±2.62 0.604 0.736

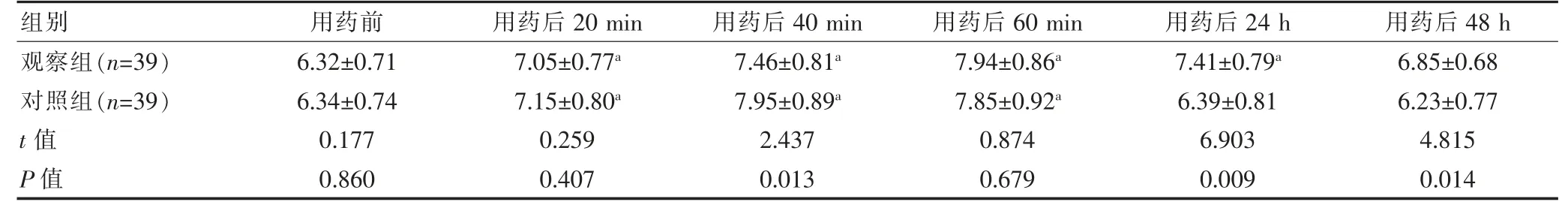

2.2 兩組患兒用藥不同時間瞳孔直徑的比較

兩組用藥前的瞳孔直徑比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組用藥后20、40、60 min、24 h 的瞳孔直徑均大于用藥前,對照組用藥后20、40、60 min 的瞳孔直徑均大于用藥前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組用藥后40 min 的瞳孔直徑小于對照組,用藥后24 、48 h 的瞳孔直徑均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患兒用藥不同時間瞳孔直徑的比較(mm,±s)

表3 兩組患兒用藥不同時間瞳孔直徑的比較(mm,±s)

注 與本組用藥前比較,aP<0.05

組別 用藥前 用藥后20 min 用藥后40 min 用藥后60 min 用藥后24 h 用藥后48 h觀察組(n=39)對照組(n=39)t 值P 值6.32±0.71 6.34±0.74 0.177 0.860 7.05±0.77a 7.15±0.80a 0.259 0.407 7.46±0.81a 7.95±0.89a 2.437 0.013 7.94±0.86a 7.85±0.92a 0.874 0.679 7.41±0.79a 6.39±0.81 6.903 0.009 6.85±0.68 6.23±0.77 4.815 0.014

2.3 兩組患兒用藥不同時間殘余調節量的比較

兩組用藥前的殘余調節量比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組用藥后20、40、60 min、24 h 的殘余調節量均少于用藥前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組用藥后20、40、60 min、24 h 的殘余調節量均多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患兒用藥不同時間殘余調節量的比較(±s)

表4 兩組患兒用藥不同時間殘余調節量的比較(±s)

注 與本組用藥前比較,aP<0.05

組別 用藥前 用藥后20 min 用藥后40 min 用藥后60 min 用藥后24 h 用藥后48 h觀察組(n=39)對照組(n=39)t 值P 值7.62±0.83 7.64±0.86 0.177 0.814 2.45±0.41a 1.71±0.35a 8.573<0.001 2.16±0.34a 1.13±0.29a 11.932<0.001 2.34±0.52a 1.25±0.47a 10.275<0.001 6.44±0.77a 4.37±0.69a 6.903 0.009 7.48±0.91 7.34±0.92 4.815 0.729

2.4 兩組患兒不良反應發生情況的比較

觀察組的不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表5)。

表5 兩組患兒不良反應發生情況的比較[n(%)]

3 討論

遠視的形成對兒童視力正常發育的影響不容小覷,準確的驗光檢查和治療干預能幫助患兒有效糾正屈光不正的狀態。 由于兒童自身的調節能力比較強,散瞳處理以麻痹睫狀肌的調節功能是其臨床驗光檢查的必需步驟[8]。 因此選取安全有效的散瞳藥是臨床關注的重點。 之前常用的阿托品是長效散瞳藥,散瞳效果顯著,但是其代謝比較慢,作用消失速度較慢,時間長達10 周,副作用比較多[9]。 托吡卡胺也是目前常用的散瞳藥,能抑制副交感神經,從而松弛瞳孔括約肌,起到散大瞳孔的作用,它的散瞳效果顯著,持續時間較短,往往在給藥40 min 后達到最高效應,并持續6 h 左右[10]。 但是有學者發現,托吡卡胺對于睫狀肌的麻醉效果處于較弱水平,因此在散瞳處理后往往還存在一定的殘余調節力,不利于患兒的準確驗光[11-12]。而鹽酸環噴托酯作為新型的散瞳藥,其主要通過抑制虹膜括約肌及睫狀肌上膽堿能受體的活性,從而起到散大瞳孔、麻痹調節的雙重作用[13]。 臨床研究顯示,它的睫狀肌麻痹和散瞳效果與阿托品相當, 但是起效更快,持續時間明顯縮短[13-14]。本研究對鹽酸環噴托酯與托吡卡胺在遠視兒童驗光散瞳處理中的應用效果進行了比較,結果顯示,兩組患兒的屈光度結果比較,差異無統計學意義(P>0.05)。 兩組用藥前的瞳孔直徑比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組用藥后40 min的瞳孔直徑小于對照組,用藥后24、48 h 的瞳孔直徑均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組用藥前的殘余調節量比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組用藥后20、40、60 min、24 h 的殘余調節量均少于用藥前,差異有統計學意義(P<0.05)。 觀察組用藥后20、40、60 min、24 h 的殘余調節量均多于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 觀察組的不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結果驗證了王海婷[15]的研究結論,顯示在遠視兒童驗光中,鹽酸環噴托酯散瞳處理的散瞳效果與托吡卡胺相當,鹽酸環噴托酯散瞳作用起效相對遲于托吡卡胺,但散瞳作用持續時間稍長, 且其睫狀肌麻痹效果更優,安全性也更佳,在遠視兒童驗光中的應用效果更勝一籌。但是,本研究的樣本量有所不足,每組例數不足40 例,結果方面可能存在一定的偏差,因此還需納入更多的遠視兒童進行大樣本對比研究,以進一步驗證研究結論。

綜上所述,在遠視兒童驗光中,鹽酸環噴托酯散瞳處理的散瞳效果與托吡卡胺相當,但其睫狀肌麻痹效果更優,安全性也更好。