澳門城市綠色基礎設施生態系統服務供需匹配?

許 超 孟 楠 王文靜 逯 非 石 煬

1 北京建筑大學 北京未來城市設計高精尖創新中心 城市大數據應用研究中心建筑與城市規劃學院 北京 100044

2 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室 北京 100085

3 中國城市建設研究院有限公司 北京 100120

城市綠色基礎設施(urban green infrastructure,UGI)是可以提供多種生態系統服務的“基礎設施”[1],包含城市內部及周邊的自然、人工或半人工的植被、水域等區域[2]。人類對生態系統服務的依賴既源于生態系統的供給能力,也源于社會對這些服務的需求[3],UGI構成了生態系統服務的供給端,生態系統服務的需求即為社會要求或期望得到的生態系統服務量[4],供需兩端是互相影響且存在關聯的體系。隨著城市化對生態系統過程和社會需求的影響[5],生態系統服務供需體系出現不平衡,主要包括供需總量和空間配置兩個方面的失衡[6],這將導致生態系統服務可持續供給能力下降[7]、綠色資源的浪費和不公平分配[8]、影響人類福祉[9]等諸多問題。通過生態系統服務供給和需求評估量化,分析二者的關聯性和耦合機制,明確供需匹配的平衡關系及空間特征,有助于調節供需失衡現狀、合理分配UGI資源,促進生態系統服務的可持續管理[10]。

目前,關于生態系統服務供需匹配的研究多聚焦于區域或市域尺度,主要涉及綠地生態網絡建設分區[11]、揭示城市化對城市群生態系統服務供需的影響[5]、土地利用管理[3,12]、優化區域生態系統服務供需格局[13]等方面。但在供需矛盾特別突出的高密度城區,由于數據類型和精度不足,需求端難以量化評估和空間制圖,供需單位不易匹配,供需耦合機制復雜等局限因素,相關研究相對較少。近年來,等量綱供需服務量化評估方法構建[8]、基于需求閾值的額外需求評估[4]、供需匹配指標構建[14]等方面研究的開展,為解決這些問題提供了思路。

隨著澳門城市和經濟的快速發展,出現了諸如淡水資源匱乏、臺風和暴雨引起的內澇頻發、城市熱島效應加劇、二氧化碳排放逐年增加[15]、休閑游憩空間壓力增大等一系列問題。在建設美麗大灣區,實現綠色低碳循環發展的背景下[16],日趨嚴重的生態環境問題亟待解決,人居環境亟需改善,城市生態系統質量有待提高,人們對多種生態系統服務的需求更需要滿足[17],因此明確澳門UGI生態系統服務供需兩端的匹配情況尤為重要。

本研究針對5項生態系統服務,選取和構建供需評估指標及方法,評估各服務的供給量和需求量,明確供需關系和供需類型,總結不同分區的供需匹配特征,提出針對性的優化建議,為UGI的保護、更新和建設提供科學依據和參考。

1 研究區概況

澳門特別行政區位于我國南部沿海地區,屬于亞熱帶海洋性季風氣候,全年雨水較多,年溫差較小,土地資源稀缺,是世界上人口密度最高的地區之一。本研究在24個分區[18]的基礎上,將研究區分為半島和離島2個組成部分(圖1),總面積為30.87 km2。

2 研究方法

2.1 研究數據

本研究主要使用的數據有:土地利用數據(1 m分辨率)[19],包括UGI(林地、灌叢、草地、濕地、人工水面、湖/塘/庫)、不透水地表C(建筑、道路、廣場)和未利用地;土地屬性矢量數據(澳門土地工務運輸局),包括住宅用地、公共設施用地、商業金融業用地、工業用地等;數字高程模型(DEM)數據[20];根據landsat影像處理得到的歸一化植被指數數據(NDVI)和地表溫度反演數據(LST);氣象數據(澳門地球物理暨氣象局);統計數據[21](澳門統計暨普查局);由高德地圖爬取的建筑(含樓層數)矢量數據;人口密度空間化數據[22]等。

2.2 生態系統服務供需評估

研究選取5項關鍵生態系統服務進行供需評估,并針對每項服務構建相同量綱的供給量和需求量評估指標(表1)。

2.2.1 水源涵養

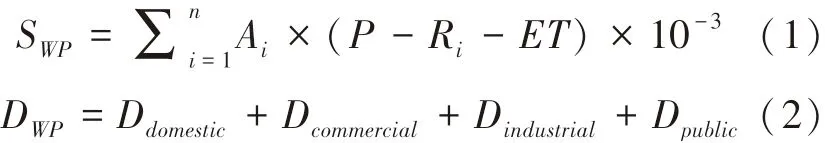

使用水量平衡方程[23]評估水源涵養服務的供給量(式1)。需求量由2017年澳門水務局和環境統計的住宅用水、商業用水、工業用水和公共機構用水量[24]構成(式2),結合各類用地地塊上的建筑面積(占地面積乘以樓層數)進行水量需求空間分配。

式(1)中:SWP為水源涵養供給量(m3);P為年均降雨量(mm);Ri為地表徑流量(mm);ET為蒸散發量(mm);Ai為i類土地利用類型(林地、灌叢、草地和濕地)的面積(m2);i為研究區第i類土地利用類型;n為研究區土地利用類型總數。

式(2)中:DWP為水源涵養需求量(m3);Ddomestic、Dcommercial、Dindustrial、Dpublic分別是住宅用地、商業用地、工業用地和公共機構用地的耗水量(m3)。

2.2.2 雨洪調節

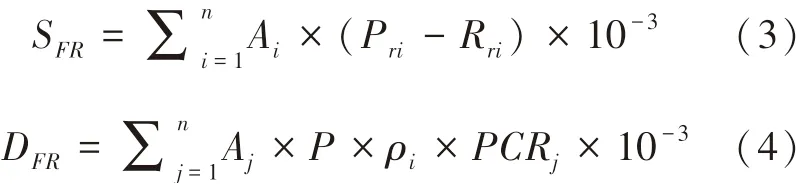

使用暴雨徑流方程[25]評估雨洪調節服務的供給量(式3)。結合澳門土地資源稀缺的實際情況,雨洪調節的需求程度以能夠改善區域的可行性優先級來反映。因此,本研究依據?海綿城市建設技術指南?[26]內的年徑流總量控制率要求來量化雨洪調節的服務需求。澳門屬于?指南?內劃分的V區,其年徑流量控制率目標α為60%≤α≤85%。結合澳門城市建設實際情況,取60%作為需求目標和總控制率進行指標分解,通過控制指標分解[27]可以將總控制目標落實分解到各類用地,這既體現了不同地塊控制目標的合理性和差異性,也實現了需求量的空間化(式4)。

式(3)中:SFR為雨洪調節供給量(m3);Pri為暴雨降雨量(mm);Rri為暴雨徑流量(mm);Ai為i類土地利用類型(林地、灌叢、草地和濕地)的面積(m2);i為研究區第i類土地利用類型;n為研究區土地利用類型總數。

式(4)中:DFR為雨洪調節需求量(m3);P為年均降雨量(mm);ρi為i類土地利用類型的徑流系數;RCRj為j類土地屬性類型的年徑流總量控制率(%);Aj為j類土地屬性類型面積(m2);j為研究區第j類土地屬性類型;n為研究區土地屬性類型總數。

2.2.3 固碳

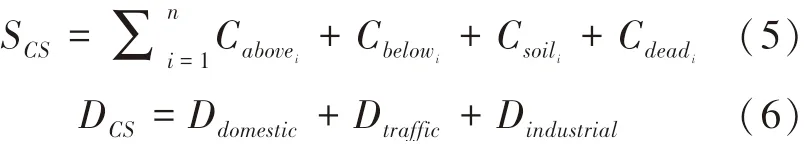

在InVEST模型的固碳模塊[28]中輸入澳門的土地利用分類數據和不同類型的碳密度數據[29-31],評估固碳服務供給量(式5)。碳排放的評估參考了IPCC的方法[32]和類似研究[12],由2017年居民日常生活、交通運輸和工業生產3個主要的碳排放來源[24]作為總需求量(式6)。將居民日常生活排放量按照人口數量分配到各住宅和商住地塊,將交通運輸產生的碳排放量按照地塊面積分配給除居住和工業地塊之外的其他地塊,將工業、發電、廢物焚化、燃料供應、污水處理的碳排放量按照建筑面積分配到各工業用地地塊。

式(5) 中:SCS為固碳供給量(kg);Cabovei為第i個柵格的地上部分的碳儲量(kg);Cbelowi為第i個柵格地下部分的碳儲量(kg);Csoil i為第i個柵格土壤碳儲量(kg);Cdeadi為第i個柵格死亡有機質碳儲量(kg)。

式(6)中:DCS為固碳需求量(kg),Ddomestic,Dtraffic,Dindustrial分別是居民生活碳排放(kg)、交通運輸碳排放(kg)和工業生產碳排放(kg)。

2.2.4 熱島調節

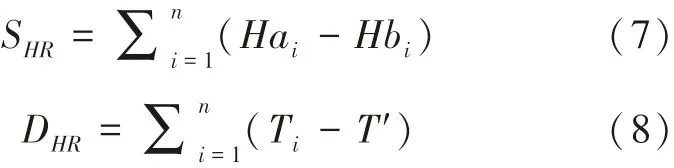

UGI的降溫能力與內部及周邊的自然環境類型、土地利用方式及規模等因素密切相關。本研究使用綜合土地利用數據、NDVI和DEM構建地表溫度評估模型[33]的方法對研究區UGI的降溫能力進行評估量化。通過對比有無UGI時地表溫度的變化情況評估熱島調節服務供給量(式7)。根據馬盼等[34]的研究方法計算得出澳門的舒適體感溫度范圍為17.85~22.85℃,并以此作為熱島調節需求的目標取值范圍。由于影響體感溫度的氣溫與地表反演溫度不同,進一步采用公式換算[33]得出熱島調節服務需求的地表溫度目標區間為22.59~28.90℃,并將28.90℃作為判斷降溫需求與否的閾值(式8)。

式(7)中:SHR為熱島調節供給量(℃);Hai為第i個柵格模擬無UGI時的地表溫度(℃);Hbi為第i個柵格模擬真實地表溫度(℃)。

式(8)中:DHR為熱島調節需求量(℃);Ti為第i個柵格真實地表溫度(℃);T′為熱島調節需求量閾值28.90℃,當差值為負數時取0。

2.2.5 休閑游憩

將基于澳門自然網[35]、 ?澳門特別行政區綠化區?地圖和澳門地圖繪制暨地圖局公開的綠地矢量數據[36]整合為休閑游憩服務評估的綠地數據,以各分區的綠地面積代表休閑游憩服務的供給量(式9)。基于各分區人口總數和人均綠地面積計算休閑游憩服務需求量,人均綠地面積參考澳門特別行政區城市總體規劃(2020—2040)[37]的規劃目標取3.6 m2(式10)。

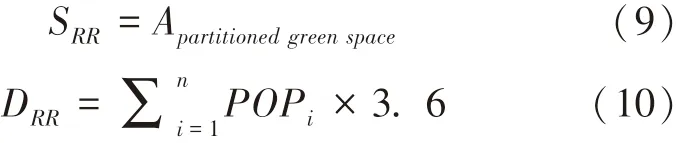

式(9)中:SRR為休閑游憩供給量(m2);Apartitioned green space為各分區的綠地面積 (m2)。

式(10)中:DRR為休閑游憩需求量(m2);POPi為第i個柵格的人口密度(人·m-2);3.6為規劃目標人均綠地面積(m2/人)。

2.3 生態系統服務供需匹配評價

使用供需比(ESDR)指標[14]反映生態系統服務供給與需求的匹配關系,包括供不應求(赤字)、供過于求(盈余)和供需相等(平衡)3種關系(式11):

式(11)中:ESDR為每項生態系統服務供需比;S為生態系統服務供給量;D為生態系統服務需求量;Smax為供給最大值;Dmax為需求最大值。當ESDR值小于0時表示供需處于供不應求的赤字狀態,大于0時表示供需處于供過于求的盈余狀態,等于0時表示供需處于相等的平衡狀態。

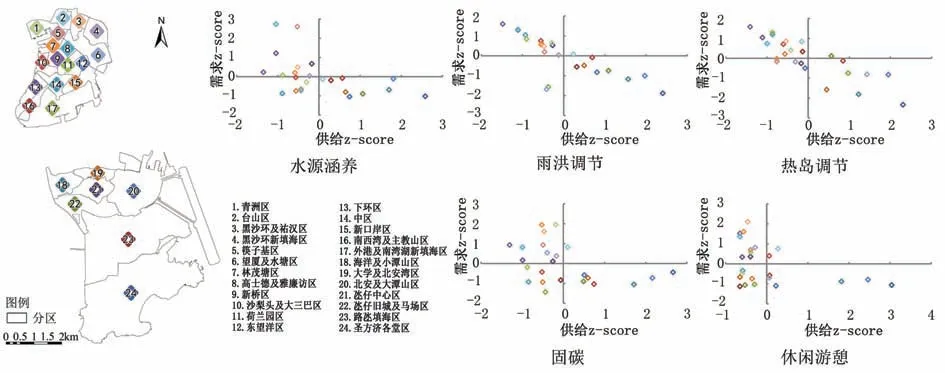

將供給量與需求量評估值進行z-score標準化[11],基于標準化結果劃分象限反映供給與需求的匹配類型。以供給為x軸,需求為y軸劃分4個象限,Ⅰ象限代表高供給-高需求,Ⅱ象限代表低供給-高需求,Ⅲ象限代表低供給-低需求,Ⅳ象限代表高供給-低需求。

在R語言統計分析軟件中,分析各分區的5項生態系統服務供給值、需求值、ESDR值及分區UGI占比、C占比之間的相關性,明確各項指標之間的關聯;基于各分區的5項服務ESDR值進行K-means聚類分析,總結不同類別分區的供需匹配特征。

3 結果與分析

3.1 生態系統服務供需關系和類型

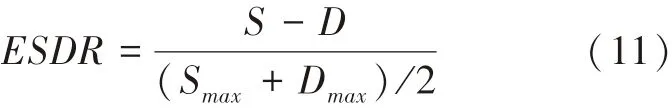

由圖1可知,整體上各項服務在多數分區處于供不應求的赤字狀態,半島比離島更顯著,每項服務赤字最顯著的分區都在半島。水源涵養服務的所有分區供不應求,高士德及雅廉訪區(a)最顯著;熱島調節服務只有圣方濟各堂區(b)、固碳服務只有東望洋區(c)和海洋及小潭山區(d)處于供過于求的盈余狀態,部分分區赤字嚴重;雨洪調節和休閑游憩服務供需狀況稍好,有近一半分區供過于求,盈余最顯著的分區是圣方濟各堂區。

圖1 分區尺度的各項生態系統服務供需關系

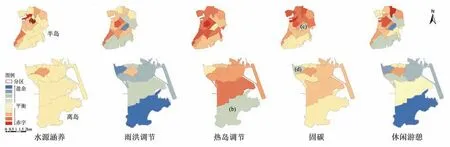

由圖2可知,研究區的供需類型以低供給-高需求、高供給-低需求、低供給-低需求3種為主。水源涵養服務方面,沒有分區為高供給-高需求類型,各分區較平均的分布于其他3個類型;雨洪調節服務方面,只有臺山區為高供給-高需求類型,外港及南灣湖新填海區和望廈及水塘區為低供給-低需求類型,其他分區都為低供給-高需求和高供給-低需求類型;熱島調節服務方面,只有氹仔舊城及馬場區為高供給-高需求類型,大部分分區為低供給-高需求和高供給-低需求類型;固碳服務方面,只有臺山區為高供給-高需求類型,剩余分區為其他3個類型;休閑游憩服務方面,只有臺山區和沙梨頭及大三巴區為高供給-高需求類型,剩余分區為其他3個類型。

圖2 分區尺度的各項生態系統服務供需象限分布

3.2 相關性分析

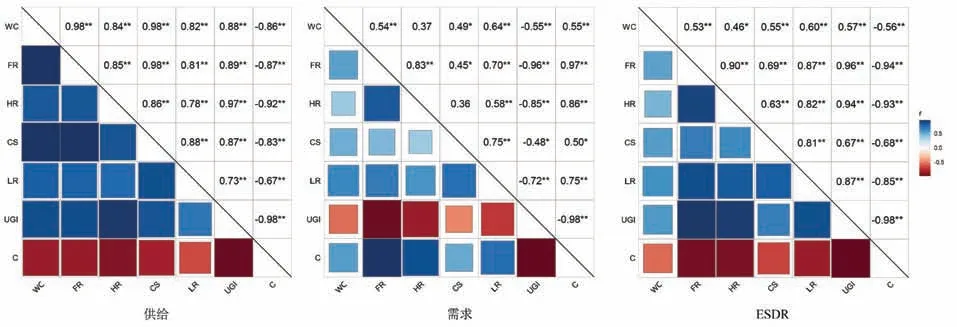

由圖3可知,在供給方面5項服務的協同性最強,尤其是水源涵養、雨洪調節和固碳之間;5項服務與UGI占比都有較顯著正相關關系,與C占比有較顯著負相關關系。需求方面只有部分服務的協同性較強,如熱島調節與雨洪調節之間,雨洪調節與水源涵養之間,休閑游憩與其他4項服務之間;5項服務與UGI占比、C占比之間的關系則與供給方面相反。ESDR方面的總體情況與供給相似,即各服務之間是協同關系,與UGI占比正相關,與C占比負相關。

圖3 分區尺度的供給、需求、ESDR等各項指標的相關性矩陣(??代表P<0.01;?代表P<0.05)

3.3 生態系統服務供需匹配特征

通過K-means聚類分析后將24個分區分為4類(表2),隨著4類分區UGI占比的降低和C占比的增加,供需赤字的服務類型有所增加,供需類型由高供給-低需求向低供給-低需求、低供給-高需求轉變。

表2 4類分區的供需匹配及相關特征

根據表2,從供給端看,第1類和第2類分區的UGI占比雖處于較高水平,供給能力較強,但各項服務的高供給并沒有匹配到高需求區域上,且存在2項服務供需赤字,需要在關注赤字服務的供需關系優化的同時,做好現有UGI保護,增加向周邊分區服務流動的可能性[38]。第3類分區的UGI占比處于一般水平,各項服務整體處于低需求狀態,存在一定的高供給-低需求錯配,需要針對處于赤字狀態的服務類型,探討相應的UGI更新策略。第4類分區的UGI占比處于較低水平,集中在研究區主要的高需求區域,所有服務都處于供需赤字狀態,并存在低供給-高需求的空間錯配。基于相關性分析(圖3)可知,所有服務供給均是協同關系,因此,通過UGI建設提升其占比來協同優化多項服務的供需匹配是最直接高效的策略。從需求端看,一方面可以通過調整優化各分區不同土地屬性類型如住宅、商業金融業、工業等用地的布局和規模,以減少分區內在服務需求量或引導供需空間匹配。另一方面,在土地調整受限或收效甚微的情況下,通過制定宏觀策略以減少整體服務需求量會是更有效的優化途徑。如通過節約用水,提高水資源利用率,建設節水型社會以減少水源涵養服務的需求量;通過節能減排,提高能源利用率,打造綠色低碳城市以減少固碳服務的需求量等。

4 結語

研究區各服務的供需關系存在空間異質性且需要進一步優化,特別是半島的供需赤字關系亟待改善;各服務的供需空間錯配較為明顯,應同步考慮協調空間匹配;在供給、需求和ESDR3個方面,各服務總體上都是協同關系,存在同時促進多項服務供需匹配的可能性;建議根據4類分區的供需匹配特征從供需兩端進行針對性優化。

研究聚焦的是生態系統服務供需矛盾最為突出的高密度城區,在關鍵服務類型選擇上側重考慮研究區的突出問題和主要訴求。為了更真實地反映供需匹配的數量和空間差異,通過整合建筑樓層數據、人口空間化數據和土地屬性等方面重點探索了與供給等量綱的需求量化評估和空間制圖方法。基于供需關系及類型的異質性、關聯性等內容,盡可能充分揭示研究區供需匹配的內在特征,提出的優化建議可以服務于澳門UGI的保護、更新和建設。目前研究仍存在一定的局限,未來需從供給端深入探討UGI規模、類型以及位置等因素對服務供給的影響機制,從需求端關聯行為偏好、滿意程度、支付意愿等更多社會經濟因素,尋求更加精細和準確的量化評估和制圖方法,同時還應考慮不同服務之間的重要性權衡,加強多尺度、多維度的綜合研究。