ESA模式下跨文化交際多模態教學模型建構

——以西南某省高校英語專業教學為例

許 嵐

引言

在外語教學中,多模態教學法提倡在教學中學生多感官參與,通過視覺、聽覺等進行語言認知活動。教師在教學中采用文字、聲音、圖像、視頻等多渠道教學手段,調動學生的多感官協同合作(胡璐2018),使學習者多感官同時受到來自不同渠道的信息刺激,在知識加工、強化記憶等方面發揮作用,提升學習效果。《高等學校外語類專業本科教學質量國家標準》明確指出,跨文化能力是外語人才培養的重要教育教學目標,外語教學要增強學生的跨文化交際意識,提高他們的跨文化交際能力,培養他們的文化素養。“外語教學需要將跨文化理念貫穿始終,尋找有效的跨文化知識教學方法。”(許嵐 2020)在全球化和國際化時代背景下,我國外語學科內涵日益豐富,不斷呈現強調人文回歸,培養核心素養和提高跨文化能力的趨勢。跨文化交際能力是英語學習者的必備能力(程曉堂、趙思奇2016)。跨文化交際課程不是簡單的訓練學生的口頭交際能力,應強調英語學科的內涵培養和跨文化知識(Byram M.1997)。下面以 ESA(Engage,Study,Activate)理論為基礎,在跨文化交際課程中利用多模態教學手段,探討跨文化能力多模態教學改革途徑。

一、跨文化交際多模態教學模型

(一)跨文化交際教學

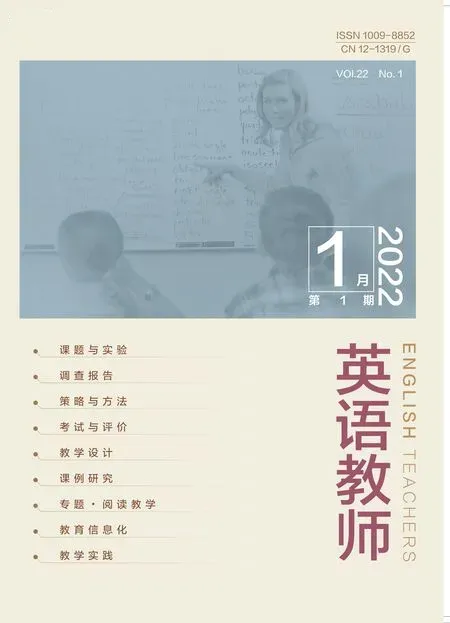

跨文化交際教學的目標在于培養學生的語言文學能力的同時訓練他們的跨文化表達能力(Brislin,R.W.&Yoshida,T.1994)。外語教學中的跨文化交際能力培養突破了傳統外語教學模式,新增了語言意識和文化意識概念,以幫助學習者在外語語言文化的學習過程中反思母語文化(張紅玲2007)。因此,外語跨文化交際教學強調了學習者與不同文化背景的交流的外延性能力,并將語言學習者母語及與母語文化的關聯能力置于同等重要的位置。至今為止,跨文化交際教學無論在理論上還是實踐上都已逐漸形成體系,且該體系已從教學設計、教學內容、教學方法和教學評價等方面對跨文化交際教學作了全面解釋(Paige,R.M.1993)。總體來說,外語跨文化教學常用的培訓方法有13種(見下頁圖1)。

圖1:外語教學中的跨文化交際教學方法

在外語專業教學中,教師要探索泛文化的教學方法,增加多元文化意識培養,提高學生的文化認同能力和跨文化溝通能力。同時,在跨文化交際教學中,教師要利用多模態教學手段,使語言與跨文化有機融合,提高外語學習者的跨文化意識和跨文化敏感度,從而改善教學效果。

(二)跨文化交際多模態教學模型

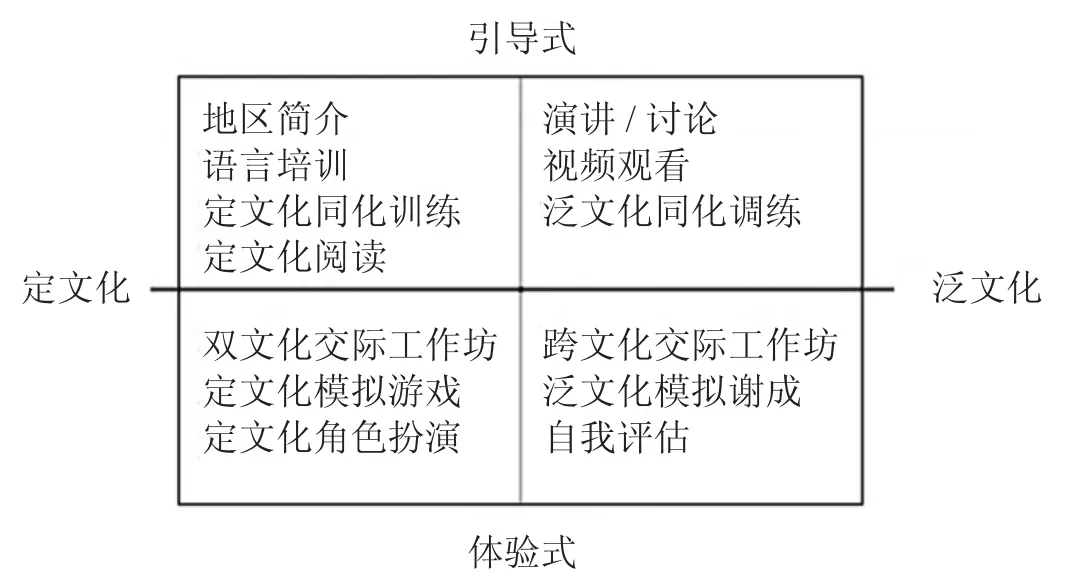

跨文化交際課程需同時實現學生的信息輸入和輸出,其中間環節還涉及復雜的跨文化知識和語碼轉換。在設計多模態教學模型時,綜合考慮了語音的多功能性、教學目標、學生需求、評估考核等因素,形成了跨文化交際多模態教學模型(見圖2)。

圖2:跨文化交際多模態教學模型

在本研究的跨文化交際多模態教學模型中,共有五個模塊,包含硬件設施、軟件和教學平臺的應用。首先,在教學時,需要使用智能黑板,播放閱讀材料、語音材料、聽力材料及視頻材料,以及講解知識點。不同類型材料的選取有助于從聽覺、視覺等方面激發學生的感知系統,吸引其注意力,喚醒他們的學習興趣。軟件應用方面主要使用教學管理系統,可對學生的學習狀態進行監控、提問,以及布置小組作業等。在口語交際模塊和評估考核模塊中,跨文化交際多模態教學模型還將使用移動終端,讓學生建立學習小組,相互交流討論,并對自己的書面作業、語音作業和視頻作業進行錄制和提交。

二、ESA模式下跨文化交際多模態教學設計

ESA教學理論由英國教育家哈默(Harmer 1998)提出,該理論認為教學活動由Engage(投入)、Study(學習)和 Activate(運用)三個基本要素組成。哈默(1998)認為,語言學習應在社會環境下進行,因為在社會環境下,學習者習得的語言是生動、真實的,只有當交際成為語言學習的目的時,學習者的學習才注入了動力。他由此提出了課堂語言學習的環境化,并認為課堂教學社會環境化同樣能收到良好的語言習得效果。多模態教學為學生跨文化交際學習和訓練提供了真實場景學習機會和模擬場景學習環境。在設計跨文化交際教學時,根據ESA教學理論,要符合認知規律,充分體現學習者的學習目的是進行跨文化交際,做到思中學、學中做。在教學中,兼顧培訓學生的語言技能和跨文化能力,結合語言知識和文化知識,在培養他們的跨文化能力過程中培養其人格修養和自我意識。

(一)教學設計

教學對象是西南某省高校英語專業三年級一個自然班的42名學生,英語水平中等。根據ESA理論,教學設計采用反彈型模式——EASA,即Engage(投入)、Activate(運用)、Study(學習)、Activate(再運用)模式(付小秋 2006)。

教學設計按照以下六個步驟進行:需求評估設計、教學目標確定、合理框架構建、教學內容設計、教學活動安排、教學評估設計。

1.需求評估設計

要進行需求評估設計,首先要調查了解學生的學習需求,根據調查結果合理設計教學目標。在跨文化交際課程教學開始前,通過三種手段了解學生的學習需求。

(1)英語語言能力測試。

在新生進校后,組織了一次考查學生聽、說、讀、寫四項基本語言技能的測試。測試結果表明,學生總體語言水平中等且參差不齊。

(2)訪談。

在課程開始以前,隨機抽取了10名學生進行跨文化能力訪談,主要圍繞學習習慣、教學期待和文化意識展開。從訪談中了解到,學生對文化的了解大多局限于顯性文化,如作家作品、風俗習慣等;學生在學習中習慣從詞匯、語法入手,再聚焦篇章理解,更希望教師進行互動式教學。

(3)跨文化敏感度調查。

本研究使用跨文化敏感度問卷(Chen&Starosta 2000)對全班學生進行調查。結果顯示,學生的交際專注力和交際自信水平偏低。

2.教學目標確定

根據需求評估調查結果,對跨文化交際教學目標進行了設定。將教學目標定位為以提高學生聽、說能力為基礎,同時著眼于增強其文化意識及跨文化意識,幫助其理解文化內涵,最終提高他們的跨文化交際能力。

3.合理框架構建

基于以上調查結果,將張紅玲(2007)的跨文化交際能力結構框架作為本研究的教學內容框架。在該框架中,跨文化交際教學以培養跨文化意識為核心,以提高學生的跨文化觀察能力、理解能力、分析能力、聽說能力、跨文化敏感度為目的,并著眼于在提升學生語言能力的基礎上提高其跨文化交際能力,使其語言能力和交際能力同時提高,相互促進。

4.教學內容設計

在設計跨文化交際教學內容時,以語言文化交流為主線,以ESA的“導入—運用—學習—運用”為模式,著眼于培養學生的跨文化意識,提高他們的自我文化意識,提高其跨文化觀察能力和理解能力,并在此基礎上進行跨文化分析和批判意識訓練。教學內容圍繞教材展開,合理使用網絡相關閱讀、音頻、視頻及微課、慕課資源,將學生的語言能力、語言技巧及跨文化溝通能力貫穿始終。

5.教學活動安排

根據學生的英語基礎和教學期待,教學活動設計既包含引導式,又包含體驗式;既包含定文化,又包含泛文化,且突出泛文化。引導式教學方法通過智慧黑板播放教學材料,進行教學講解,并通過教學管理系統進行課堂監督和提問,實時掌握學生的學習狀況。體驗式教學方法包括根據模擬場景進行實戰操練,利用教學管理系統組織小組討論和小組作業,并通過移動終端跟蹤,了解學生的書面及音頻、視頻作業完成情況。在設計教學活動時要遵循以下原則:第一,圍繞教材,基于教材單元主題展開跨文化交際培訓,如文化模擬游戲和模擬場景對話等;第二,根據學生的實際課堂表現調整教學活動,如根據中國學生普遍存在的語碼轉換問題,可增加反向語言角色扮演,幫助他們換位思考,理解目的語的表達方式;第三,按照“引導式教學模式先行,體驗式教學模式后續”的原則進行跨文化教學,循序漸進地加大教學活動難度,讓學生能在完成活動的過程中獲得成就感。

6.教學評估設計

在設計教學評估時,將學生需求和跨文化交際能力發展納入主要考慮因素。對學生的評估采取過程性評估和完成性評估相結合的方式。評估利用硬件設施和教學管理系統,結合移動終端,及時了解學生對教學的反饋。

(二)教學實例

以Communication manners主題教學為例,討論跨文化交際教學設計的方法。課堂教學以good manners為切入點展開,探討語言技能和跨文化能力相結合的途徑。教學內容包含語言知識(語法、詞匯、句型、篇章結構等)和跨文化知識(比較中西方禮儀異同,并討論其他國家禮儀)。具體教學步驟如下:

1.投入階段

在投入階段,教師進行泛文化引導式和泛文化體驗式教學,用一段Good manners的視頻和Greeting around the world的音頻引發學生思考,鼓勵他們對比中西方文化禮儀的異同。在閱讀課文前,進行模擬場景訓練,如餐桌禮儀、商務禮儀等。在投入階段,教學的目的在于導入主題,引導學生就禮儀進行跨文化比較。

2.運用階段

在運用階段,教師進行定文化引導式教學,就跨文化交際進行案例分析,主題為不同場景下的中西方禮儀。在完成播放網絡交際視頻場景案例后,要求學生就交際失誤進行小組討論,分析交際失誤的原因,并提出補救方法。教師在聽完小組匯報后,糾正學生的語言錯誤,講解中西方由于文化差異引起的交際禮儀的不同,并從不同的價值觀等深層文化方面分析導致交際障礙和交際失誤的原因,幫助學生搭建跨文化橋梁,為下一階段的“學習”作準備。

3.學習階段

在學習階段,教師進行定文化引導式訓練,教學的重點是語言知識點學習和跨文化拓展訓練。語言知識點學習依托智能黑板展示的關于Communication manners的閱讀材料進行,且教師精講語言知識點。跨文化拓展訓練依托教師自編講義和網絡視頻進行,幫助學生系統構建跨文化知識,并了解導致文化差異的深層原因,增強他們的跨文化敏感度和跨文化意識(許嵐 2019)。在講解跨文化知識時,教師可適當采用雙語教學,以確保學生完全理解抽象的文化理論。

4.再運用階段

在再運用階段,教師進行定文化體驗式和泛文化體驗式教學。在這一階段,教師幫助學生對語言知識點和跨文化知識進行鞏固,提高其跨文化思辨能力。學生圍繞主題進行討論,如“你認同課文中對美國禮儀的描述嗎?”“在相同場景下,中國人的禮儀又是怎樣的?”此外,教師可安排學生完成課外練習。例如,教師可要求學生記錄一次外教視聽說課堂,對與外教交際成功和交際失誤的案例進行角色扮演練習,通過移動終端錄制視頻并提交。

(三)跨文化交際多模態教學的意義

1.多感官協同合作促進語言知識及跨文化知識記憶

多模態教學設計會激發外語學習者的聽覺、視覺和感覺等。研究顯示,人在獲取知識時,視覺、聽覺發揮了非常重要的作用,視覺獲取知識的比例最高,達到83.5%,聽覺為11.0%(孫偉民、王托兄,等2018)。在學習中,學生經歷了信息的獲得、解碼及重組過程。多類型的學習材料為學生進行語言學習和交際模仿提供了知識積累,確保了語言示范的權威性和準確性。這些教學材料既包含篇章語言表層文化的知識,又蘊含思維方式、宗教信仰、價值取向等深層文化的知識。多感官協同合作接收的表層文化知識和深層文化信息是學生進行有效跨文化交際的基礎;課堂輸入的跨文化理論知識是學生進行跨文化交際的前提。通過多種類型的教學材料進行知識輸入,使學生用聽到、看到的知識同時激發大腦運動,刺激其興奮點,通過圖像、聲音、視頻等多種輸入方式促進記憶,增強學習效果。

2.多模態教學促進跨文化學習意識培養

從認知心理學出發,外語學習是理解并接受信息的過程,也是學習者和學習對象、學習者和外部世界互動的心理活動過程。跨文化交際是社會環境的產物,多模態教學提供了多方位的語言輸入體系,學習者通過感官系統架構認知圖式,接受并內化信息(Littrell,L.N.&Salas,E.,et al.2006)。跨文化交際教學的本質是幫助學生和不同文化背景的對象進行有效交流和溝通,避免交際障礙和尷尬,從而提高跨文化敏感度和批判意識。對跨文化交際課程進行多模態教學設計,可以更好地幫助學生獲得文化感知。從閱讀、音頻及視頻材料中獲取情感、思想、價值觀念、宗教信仰等不同方面的文化信息,能激發學生主動探究跨文化內容,從而積極學習、思考、吸收英語國家文化,并融入母語文化的跨文化學習,進而培養他們熱愛本國文化、包容他國文化的跨文化意識。

3.多模態教學促進跨文化能力發展

在外語教學中,跨文化交際能力屬于素質教育(Kramsch C.1993)的范疇,它在傳統的語言技能教學基礎之上。跨文化交際教學兼顧傳授知識、培養意識和提高技巧,最終實現提高跨文化交際能力的目標。學習者隨著學習的深入,認知結構會發生調整,在跨文化理論和知識積累的同時,其交際能力也會得到提升。交際能力的提升伴隨著意識、注意、反應、運用和互動,實現循環發展(肖仕瓊 2010)。跨文化交際教學的運用和再運用階段通過定文化引導式、定文化體驗式和泛文化體驗式等教學方法,結合角色扮演等教學手段模擬場景,將學生置于多元文化中體驗不同文化的異同。多模態教學使用了更多的原聲材料,使教學更加生動、真實。跨文化交際教學通過課堂管理和課下移動終端使用促進學生參與式學習,強調思辨能力的培養,增強了其跨文化學習意識和敏感度,進而促進其跨文化能力發展。

結語

多模態理論給外語教學改革提供了新的選擇,給外語教學帶來了新的機遇。多模態教學在激發學生的學習興趣、開闊其視野、促進其學習效果提高等方面有不可低估的實用價值。在信息技術飛速發展的時代背景下,外語教師應積極轉變教學觀念,充分利用多種資源,主動學習信息技術知識,了解智能化教學手段,改進教學方法,改變教學評估方式,將外語教學改革研究納入長期工作計劃,充分發揮多模態功能在外語教學與研究中的作用。