從翻譯適應選擇論觀《詩經》愛情詩英譯本文學性接受效度

梅 龍 王金安

引言

《詩經》作為我國古典詩歌的元典與肇始,主題豐富多元,是折射上古時期民生百態、宗教習俗、農業耕種、男女相戀、夫妻相處等的“萬花筒”,不僅是一部蘊含語言學與文學價值的詩歌巨著,也是一部富含社會、政治、倫理、宗教、民俗的中國古代歷史文化全書。愛情詩在《詩經》中所占比例較高,共計67首,是我國現實主義詩歌的發端。《詩經》愛情詩既有浪漫主義詩歌的奇趣與夸張,又有現實主義詩歌的頌揚與針砭,因此具備豐贍的經學與文學研究價值。即使在現今時代,《詩經》愛情詩依然能夠穿越時空阻隔彰顯其時代價值與審美效力,對其英譯本的研究不僅有助于向西方社會推介我國古典詩歌的詩學功能與藝術價值,而且有助于豐富和擴展西方浪漫主義與現實主義詩歌的創作視域。

在《詩經》英譯傳承的200多年間,涌現出中外譯家全譯本與選擇本20余種。其中,由英國漢學家亞瑟·韋利(Arthur Waley)在1937年發行的《詩經》譯本,從文化人類學視角重新審視《詩經》的文學與文化價值。譯本不囿于原詩的編寫順序,另辟蹊徑,分愛情、婚姻、勇士與戰爭、音樂與舞蹈等17個主題對詩歌進行重新排序,同時在譯本附錄中追加了譯詩編號與《毛詩序》序號的對應目錄,為經學、文化與文學等不同研究取向的讀者群提供了便利。我國譯者汪榕培在1995年出版了《詩經》全譯本,是繼許淵沖譯本之后的第二個全譯本。譯者秉持“傳神達意”的譯介理念,致力于再現原詩的形式、內容與神韻,傳遞我國的傳統詩歌藝術價值。因此,亞瑟·韋利譯本與汪榕培譯本足以反映中西方譯者在《詩經》譯介上不同的關注重心與價值取向,具有典型性與代表性。

當前《詩經》英譯研究往往關注譯本剖析與譯者角色,忽視讀者的接受效果。在接受美學看來,讀者同作者一樣,參與作品文學價值的構建,訴諸想象與闡釋填補了諸多文本的意義空白,因而讀者之維應引起翻譯學研究的關注。但是,分析《詩經》英譯相關文獻后發現,研究者多從語言學、文學、文化、語料庫或翻譯美學等視角切入,從接受美學視角觀照《詩經》英譯本的研究并不多見。以中國知網(CNKI)為例,通過接受美學、《詩經》等相關領域關鍵詞檢索后發現,僅有7篇文章從接受美學或者與之關聯的期待視界、召喚結構角度進行研究。而生態翻譯學的前身翻譯適應選擇論與接受美學中的視界融合理論有一定的契合之處,前者追求原作生態與譯作生態的協調與平衡的立論旨歸和后者尋求原作視界、譯作視界與讀者視界的調合有異曲同工之妙。

據此,擬從適應選擇論切入,結合生態翻譯學的方法論——三維轉換,考量譯作視界與讀者期待視界的融合程度,分析亞瑟·韋利譯本與汪榕培譯本在語言、文化和交際維度上《詩經》愛情詩文學性的讀者接受效度,以期三維一體、多維整合地探求再現原詩文學性及詩學價值的《詩經》英譯路徑。

一、翻譯適應選擇論與視界融合理論的內涵

作為生態翻譯學理論的前身與基礎,翻譯適應選擇論由胡庚申創設,旨在將達爾文生物進化論中的“適應/選擇”學說引入翻譯研究中并充當其理論指導和哲學理據。得益于與“適應/選擇”學說的同構隱喻,“翻譯適應選擇論”強調翻譯生態環境中的“天擇”與“人擇”。所謂“天擇”,即“以原文為典型要件的翻譯生態環境對譯者的選擇,這個過程也可以看作是譯者對翻譯生態的適應,即譯者適應”(胡庚申2004:3)。所謂“人擇”,即“以譯者為典型要件的翻譯生態環境對譯文的選擇”(胡庚申2004:3)。由此,胡庚申提出了翻譯即適應與選擇的立論要義。

視界融合即原作期待視界與讀者期待視界的接觸、碰撞直至融合的過程,在翻譯中涉及原作與譯者視界的融合和譯作與讀者期待視界的融合兩個階段。下面主要探討譯作視界與讀者期待視界的融合程度。期待視界由接受美學創始人姚斯(Jauss)基于海德格爾(Heidegger)的“前理解”和“前結構”發展得來,用以指代讀者在閱讀時先在的文學經驗與知覺定式,即讀者既定的心理圖式結構。讀者期待視界決定了其在接觸譯作視界時與之發生碰撞與交融,或將譯作視界同化于自身視界中,或調整自身視界以順化譯作視界,并最終達致圓融調和的視界融合狀態,使讀者獲得理想的接受效果。此過程與翻譯適應選擇論的主張類似,即通過譯者的適應性選擇與選擇性適應調和原作生態與譯作生態,并最終達到平衡狀態。

二、《詩經》文學性與讀者接受效度指標

《詩經》是中國古典詩歌的濫觴,也是后代文學的鼻祖與典范。作為文學巨著,其文學性理應成為詩學翻譯的重心,這也是構成《詩經》詩學功能與藝術價值的決定性要素。對此,雅各布森(Jakobson 1973:62)指出:“文學研究的對象并非文學本身,而是使其之所以成為文學作品的東西,即文學性。”由此可見,文學性才是文學翻譯關注的核心要義。存留和復現詩歌的文學性,意味著詩歌的詩學功能在異域文化中獲得重生。早在古希臘時期,哲學家亞里士多德(Aristotle 2006:55)在其著作《詩學》中提出“文學性體現在不熟悉詞語的使用上,并認為這么做會讓文章產生高貴感”。俄國形式主義代表什克洛夫斯基(Shklovsky 1998:16)指出:“藝術的技巧就是使對象陌生,使形式變得困難。”穆卡洛夫斯基(Mukarovsky 1964:18)提出了語言的前景化概念,并指出前景化的語言是對常規語言的有意違反。姚斯則認為期待視界產生于詩歌語言與實踐語言的對立中(姚斯、霍拉勃1987:28),暗示詩歌語言不同于常規語言的語法規則。我國學者謝天振(2013:101)認為:“文學翻譯與其他翻譯有一個根本的區別———它所使用的語言不是一般的語言,這是一種藝術語言,一種具有美學功能的藝術語言。”劉宓慶(2019:275)也提出了類似的觀點:“文藝作品之所以為文藝作品,就是因為它具有文學美。”朱立元(2004:218)則認為:“文學語言的基本功能就是制造‘偏離效應’,從而指向言外之象、境、意。”

各家論斷可謂同聲相應,同氣相求,無論是不熟悉詞語的使用,還是藝術的陌生化、語言的前景化、詩學語言與常規語言的對立,以及具有美學功能的語言,都共同指向語符能指與所指的“偏離效應”,即對語符的超常與反常運用。譯者在“適應性選擇”與“選擇性適應”翻譯原則的指導下,應以存留與復現原作的文學性為己任,以達至理想的讀者接受效度為依歸。具體而言,《詩經》愛情詩的文學性分散在語言、文化與交際三個生態維度:在語言維上,譯者對詩歌時態空白的創化填補決定了讀者接受效度的優劣;在文化維上,文化意象的譯介策略左右接受效度的高下;在交際維上,讀者的接受效度取決于譯者如何建構邏輯關聯以達到視界融合。

三、翻譯適應選擇論觀照下《詩經》愛情詩英譯本的文學性接受效度

(一)語言維的文學性接受效度

在語言生態維上,譯者需要在形式與內容上適應原語生態,同時選擇譯作對于譯語生態的適應度及最終形態,以達到兩種生態的平衡。換言之,此時譯作視界與讀者期待視界的融合度最高,因而可以實現較為理想的讀者接受效度。

《詩經》愛情詩語言同其他詩歌語言一樣,字、詞、句、章之間缺少顯性的邏輯關聯,并存在諸多的意義空白。這些未定性空白涉及詩中人物角色、事件、時間和地點等,需要譯者結合詩篇語境發揮想象力進行創造性填補以使其具體化、明確化,以期符合譯語讀者注重邏輯推演的思維習慣。譯者創化填補語義空白的行為也是許淵沖(2019:136)所說的“深化”,即譯出“原文內容所有、原文形式所無的譯文”。

受篇幅所限,在此僅以時態闕如現象為例,觀察亞瑟·韋利譯本和汪榕培譯本在《大車》第一、三詩節時態未定點上創造性填補的區別。

《大車》原文:

《大車》第一、三詩節英譯:

亞瑟·韋利譯文:

Grand chariots rumble on;

Sedge-like is your furred gown.

How can I stop missing you?

But I’m afraid you dare not woo!

I brought my great carriage that thunders

And a coat downy as rush-wool.

It was not that I did not love you,

But I feared that you had lost heart.

If with you I cannot live,

I wish to share the same small grave.

If you do not believe my word,

The bright sun will prove what it’s heard.

原詩突出了愛情之忠實不渝,講述了主人公趕著大車請求與心上人私奔,并對天發誓,生不能同床,死也要同穴。原詩并未明確事件發生的時間,就連人物身份和性別也頗有歧解性。對此,亞瑟·韋利使用一般過去時態進行敘事。譯者在第一、二詩節從詩歌內視角對意中人述說情意,第三節轉而跳出詩歌,從局外者視角對事件中男女雙雙殉情的悲劇進行了總括,整個事件發生于過去的時空中。亞瑟·韋利(1978:56)在譯詩前的題解部分提到:“該詩的主題與西方的民謠有共通之處:都是情人因為彼此誤解而雙雙殉情。”因此,他采用了莎士比亞戲劇《羅密歐與朱麗葉》的悲劇呈現方式,這對于西方讀者來說似曾相識,最大限度接近了讀者期待視界,卻完全背離了原詩的歷史文化語境,讓該詩變成西方浪漫主義悲劇詩歌。此舉盡管適應了譯語生態,但“損害”了原語生態,導致了兩種生態的失衡和錯位,因此未能提高文學性的讀者接受效度。

相比之下,汪榕培全詩采用一般現在時態,將整個故事置于當下語境中,同時保留了原詩人物角色的虛化質感。譯詩最后一節使用條件狀語從句詮釋主人公對意中人的誓言“則異室,死則同穴。謂予不信,有如日。”整合了傳統與現代《詩經》學的訓詁,相對來講,在提高詩歌文學性的接受效度的同時,兼顧了維持原語生態的平衡,視野融合度也相應得到了提高。

總之,亞瑟·韋利雖然致力于發掘中國古代詩歌與西方詩歌的相通之處,并比附西方詩歌進行時態空白的創化填補,但有時耽于過度詮釋和強行比附。從翻譯適應選擇論來看,此舉盡管能實現譯語

Alive,they never shared a house,

But in death they had the same grave.

You thought I had broken faith;

I was true as the bright sun above.

汪榕培譯文:生態的平衡,但會損傷原語生態,因而視界融合程度并不理想,文學性的接受效度也隨之降低。汪榕培擅長整合傳統與現代經學訓詁,在保留我國傳統詩歌特色的同時,采取接近讀者期待視界的方式,提高了詩歌文學性的接受效度。

(二)文化維的文學性接受效度

語言是文化的載體,因此譯語同時在傳達原語的文化內涵。“譯者在翻譯過程中要有文化意識,認識到翻譯是跨越語言、跨越文化的交流。”(胡庚申2013:237)《詩經》中的意象作為文化負載度最高的一類語詞,充分彰顯了“意”與“象”的偏離效應,是鑄就詩歌文學性的靈魂,在維持文化生態平衡上發揮著不可或缺的作用。文化相關的意象在《詩經》愛情詩中主要涉及三類:原始民俗意象、比德附興意象和藝術審美意象。受篇幅所限,在此各舉5例,如表1所示:

表1:三類文化意象及英譯舉例

就原始民俗意象譯介而言,亞瑟·韋利和汪榕培各有千秋。以“”(彩虹)的譯介為例,亞瑟·韋利將其譯為girdle(腰帶),一方面腰帶與彩虹具備形合特點,另一方面鼓起的腰帶象征女子有孕在身。譯者的處理方式不僅迎合了譯語讀者的審美期待,選擇性適應了譯語生態,而且存留了原始意象,維系了原語生態的完整性,因而接受效度頗為理想;汪榕培則消解了原始意象,譯文中并未出現彩虹的影子,轉而直接傳達彩虹在古代民俗中的警示性寓意,此舉雖然保持了譯語生態的平衡,但對原語生態“損傷”不淺,因而從翻譯適應選擇論的角度來看,讀者的文學性接受效度并不盡如人意。

對于比德附興意象和藝術審美意象來說,亞瑟·韋利將“吉士”譯作 fair knight,將“君子”比附為“騎士”,可謂將人物形象完全西化,此舉雖然符合譯語讀者期待視界,但是詩中古代君子的美好形象已蹤跡全無。譯本在高度適應了譯語環境的同時“損傷”了原語生態,因而視界融合程度并不理想,接受效度也相應降低。汪榕培則將該意象譯為young and handsome man,在保留了“象”的同時傳達了“意”,實現了“意”與“象”的契合,進而達到雙語生態的平衡,接受效度自然較為理想。此外,亞瑟·韋利和汪榕培對于人物性格特質的刻畫也有所不同。亞瑟·韋利將描寫君子美好德行的“瑟”譯為the grace,the elegance,更加注重外貌與神態刻畫,而汪榕培將其譯為solemn,quiet and grave,兼具神態特寫與性格描繪。相對而言,后者更為全面、立體,易于提升譯作與讀者視界的融合度和讀者的文學性接受效度。

總體而言,亞瑟·韋利和汪榕培在譯介文化意象時,根據意象類別的不同各有所長與所短:前者長于通過文化人類學視角詮釋原始民俗意象,后者注重全方位詮釋比德附興意象和藝術審美意象。譯者受制于對原語生態的適應程度和對譯文形態的最終選擇而采取了不同的譯介策略,因而詩篇文學性的讀者接受效度也隨之發生了相應變化。

(三)交際維的文學性接受效度

交際維度的生態轉換不僅涉及《詩經》作者的交際意圖(詩心)是否體現于譯語生態,而且關注原語生態的語言(語法與語義)、文化(形式與內涵)是否有效傳達給了讀者群。限于篇幅,在此僅就原語生態的隱含邏輯關系的交際傳達展開討論。

漢語依托“意念主軸”離散鋪排,上下文之間的邏輯關聯往往沉潛于語義結構中,呈現隱性特質。在轉換為英語時,需要引入“他者”(譯語)思維模式,將隱含的邏輯銜接適度顯化,即譯者需要結合自身對原作的解讀進行語句之間邏輯空白的填充,以迎合偏好邏輯推演等概念思維模式的譯語讀者。

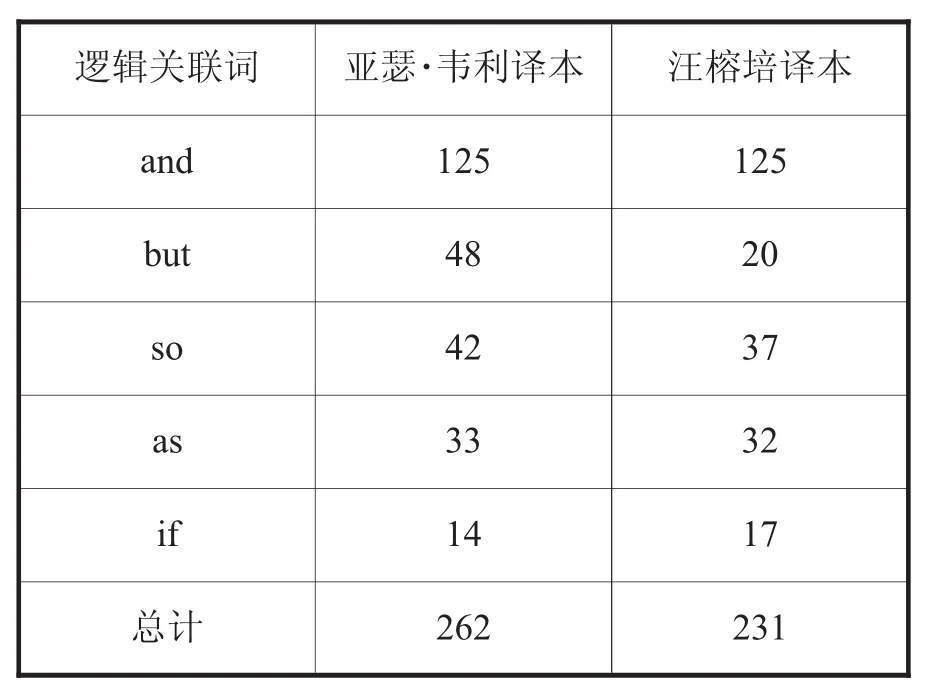

能夠展現原語交際維度文學性的關鍵在于在適度保持漢語邏輯隱性特質的同時,采用符合譯語讀者文法知識與閱讀習慣的邏輯關聯表達,即譯者在適應原語邏輯生態的同時,選擇適合譯語邏輯生態的文本表征結構。據此,使用WordSmith 6.0軟件對兩個譯本中67篇愛情詩的常見邏輯關聯詞的頻次進行統計(見表2):

表2:亞瑟·韋利譯本與汪榕培譯本中愛情詩邏輯關聯詞頻次對比

綜觀表2,亞瑟·韋利使用邏輯關聯詞的頻次高于汪榕培,體現出其作為西方譯者更注重縮短譯本與讀者的審美距離,以取得更高程度的視界融合效果。但是,此舉在一定程度上消解了原詩邏輯隱含的“我者”(漢語)思維模式,邏輯關聯的文學性交際效度大打折扣。相較而言,汪榕培綜合了“他者”與“我者”思維模式,即綜合了歸化與異化譯介策略,在適應性選擇譯本邏輯形態的同時,選擇性適應了原作生態中的邏輯原貌。

受篇幅所限,在此僅以《緇衣》中第一詩節英譯為例,分析亞瑟·韋利和汪榕培對于邏輯關聯詞的運用情況。

《緇衣》第一詩節原文:

緇衣之宜兮,敝予又改為兮。

適子之館兮,還予授子之粲兮。

亞瑟·韋利譯文:

How well your black coat fits!

Where it is torn I will turn it for you.

Let us go to where you lodge,

And there I will hand your food to you.

汪榕培譯文:

How fit is your black robe!

If it is torn,I’ll stitch for you.

You’re busy in your job;

Back home,I’ll have a feast for you.

亞瑟·韋利使用where與and建構一、二和三、四句之間的邏輯關聯,雖然最大限度保持了譯語的生態平衡,但是未顧及原語生態的邏輯隱含特質,因而消解了交際維上的文學性傳遞,導致讀者的接受效度并不理想。汪榕培僅用if一詞建構邏輯關聯,既兼顧了譯語讀者期待視界中的文法體系,又維系了原語生態的特質,故而讀者的文學性接受效度更勝一籌。

結語

文學性是詩歌作為文學作品不同于其他藝術形式的區別性特征,存留和復現《詩經》愛情詩的文學性不啻傳遞其詩學功能。基于翻譯適應選擇論與期待視界理論的同構性,對《詩經》愛情詩的文學性從語言、文化和交際三個生態維度上予以考察,從而評價讀者對于文本時態空白填補、文化意象譯介和邏輯關聯的交際傳遞三項文學性要素的接受效度,最終得出結論:在語言生態維,雖然亞瑟·韋利和汪榕培均創化填補時態未定性空白,但前者有強行比附和過度詮釋之嫌,故讀者的接受效度不如后者;在文化生態維,文學性接受效度根據二者對于三類文化意象的譯介策略而有所變化;在交際生態維,汪榕培長于綜合“我者”與“他者”思維來傳遞文本的邏輯關聯,較之于亞瑟·韋利迎合譯語生態而忽視原語生態的策略,讀者的接受效度更為理想。希望借此探求高效存留并復現原作文學性的英譯路徑,從而提升《詩經》愛情詩的詩學和藝術價值的國際傳播效能,豐富和發展浪漫主義和現實主義詩歌的創作視域。