山東省農業基礎設施建設對農業產出的影響

郭 玲, 王兆華

(1.青島農業大學管理學院,山東 青島 266109; 2.山東省農業科學院農業信息與經濟研究所,山東 濟南 250100)

0 引言

農業基礎設施建設指為農業生產過程提供基礎性服務、對農業生產發展產生重大影響的基礎設施和基本物質生產條件,主要指提高農業生產經營能力的基本硬件設施,包括農田水利設施、農業技術、公共安全、公共衛生、交通、基礎教育等,是改善農業生產條件、保障農業生產可持續性的關鍵,更是鄉村振興、全面建設農業現代化的重要基礎[1]。我國是農業大國,農業在國民經濟發展中占據重要地位。加強農業基礎設施建設是建設現代農業的重要內容和強化農業基礎的迫切需要[2]。國家高度重視農業基礎設施建設,連續多年發布以“三農”為主題的中央1 號文件都涉及加強農業基礎設施的內容。

2020 年,山東省第一產業地區生產總值突破1 萬億元,成為全國唯一一個過1 萬億元的省份。但隨著氣候環境的變化,農業生產不確定性增強,2020 年山東省受災面積382.2 萬hm2,絕收33.6 萬hm2,其中因洪澇、地質災害和臺風造成受災面積達185.9 萬hm2,絕收面積15 700 hm2,直接經濟損失達102.5 億元,對農業生產造成了一定的影響。農業基礎設施在抗旱、抗洪、穩定農業生產方面具有重要的保障性功能。山東省農業發展速度較快,但農業基礎設施建設還面臨著發展不平衡、建設水平不夠高等問題,急需進一步加大農業基礎設施建設力度。

不同學者的研究發現,農業基礎設施對不同地區、不同的種植作物具有不同的影響,其中交通基礎設施建設對農業生產的影響最大,水利基礎設施建設也發揮了積極作用[3-13]。結合已有研究,本文采用雙向固定效應模型對山東省全域及東中西部農業基礎設施對農業產出的影響進行系統分析,為山東省及東中西地區加大農業基礎設施建設的方向提供參考依據。

1 研究方法與數據來源

1.1 指標選取和變量說明

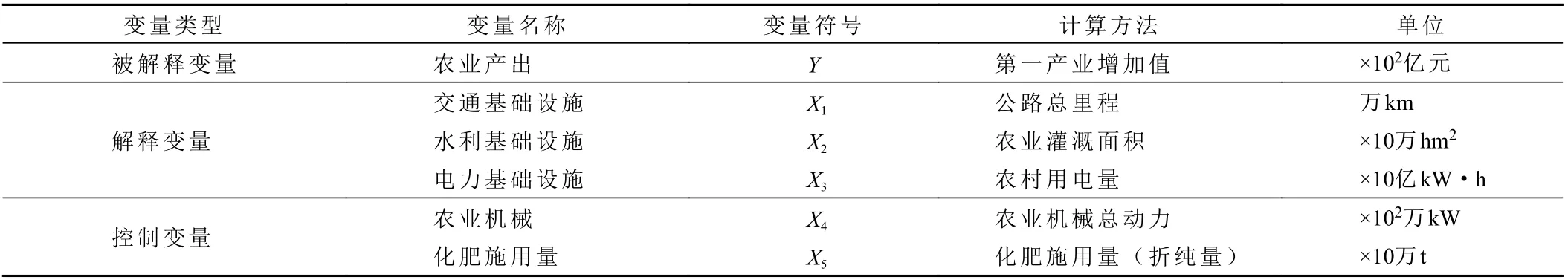

如表1 所示,分別選用第一產業增加值、公路總里程、農業灌溉面積、農村用電量、農業機械總動力和化肥折純量作為農業產出、交通基礎設施、水利基礎設施、電力基礎設施、農業機械總動力和化肥施用量的代理變量,為了消除價格因素的影響,以2006 年為基期用第一產業總產值對第一產業增加值數據進行平減。

表1 變量定義及說明Tab.1 Definition and description of variables

1.2 研究方法

雙向固定效應模型是在固定效應模型的基礎上加入了時間效應和個體效應,以獲得更準確的結果。傳統短面板模型會選擇固定效應模型,但其只考慮個體效應,沒有考慮不同時間、不同地點對結果的影響。因此,本文在選用雙向固定效應模型時,充分考慮了時間和地點的影響,以準確分析農業基礎設施對農業產出的影響。具體模型如式(1)所示。

其中 LnY-農業產出

β0-常數項

LnX1st-交通基礎設施

LnX2it-水利基礎設施

LnX3it-水利基礎設施

Z-控制變量,主要包含農業機械化、化肥投入量,代表除了農業基礎設施以外其他影響農業產出的因素

i-各市區

t-年份

μi-地區效應

φt-時間效應

εit-誤差項

1.3 數據來源

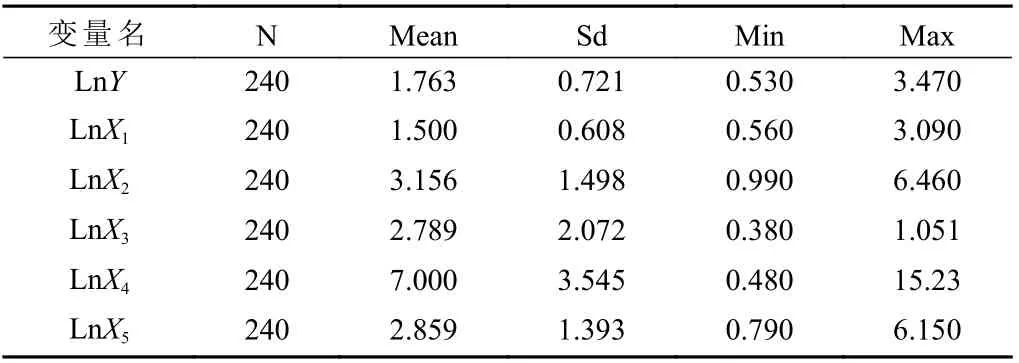

數據來源于山東省16 地市2006-2020 年統計數據。2012 年所有地市的有效灌溉面積統計數據缺失,用前一年與后一年的平均值代替。各指標數據的描述統計如表2 所示。

表2 變量描述性統計Tab.2 Descriptive statistics of variables

2 實證結果分析

2.1 基準結果回歸分析

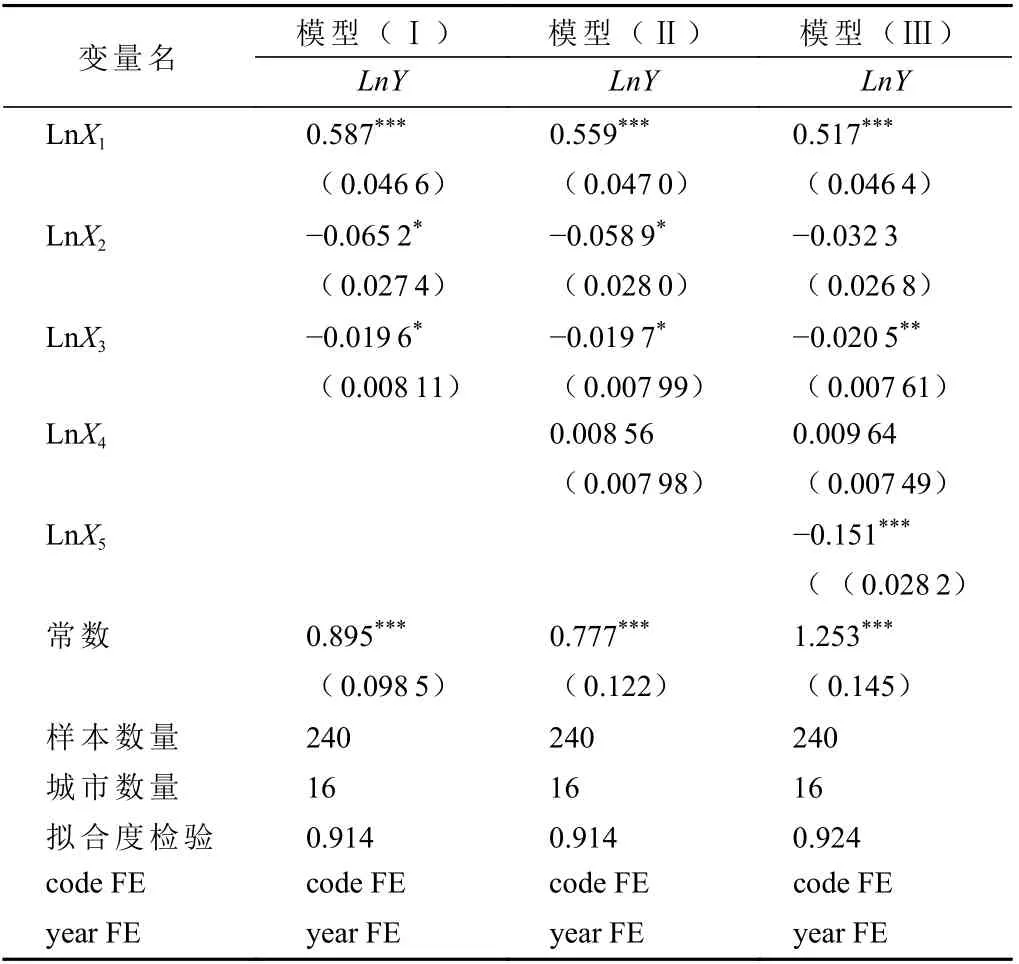

運用軟件stata15.0 進行分析,通過豪斯曼檢驗得出F=26.21,P<0.01,在1%顯著性水平下拒絕原假設,選擇采用固定效應模型,加入時間效應和地區效應后構建雙向固定效應模型,實證結果如表3 所示。

表3 山東省模型估計的結果Tab.3 Results of model estimation in Shandong Province

模型(Ⅰ)沒有添加任何控制變量,只添加了解釋變量;模型(Ⅱ)在模型(Ⅰ)的基礎上添加了控制變量中的農業機械總動力指標;模型(Ⅲ)在模型(Ⅱ)基礎上添加了控制變量中的化肥施用量指標。3個模型的顯著性沒有發生較大變化,只是系數發生略微變化,比較分析證明模型(Ⅲ)估計的結果更為準確合理,因此選用模型(Ⅲ)進行研究。

從模型(Ⅲ)可以看出,LnX1的估計系數為0.517,在1%的水平下顯著,說明交通基礎設施對農業生產具有顯著的正向作用,交通基礎設施每增加1 個百分點,農業產出將增加0.517 個百分點。由于農業是實體型產業,在產前、產中、產后,以及在進行深加工的過程中,都依賴于交通基礎設施的支持,如果沒有交通基礎設施的介入,則無法順利進行農業再生產,因此交通基礎設施呈現積極的正向作用。LnX2的估計系數為-0.032 3,對農業產出無影響。理論上水利基礎設施應該促進農業生產,但實證中并未表現出對農業產出明顯的促進作用。這可能是因為山東省過多的關注大型水利建設,忽視了“最后一公里”小型水利基礎設施的建設與維護,促使水利基礎設施對農業產出無明顯影響。LnX3的估計系數為-0.020 5,在5%的水平下顯著。山東省電力基礎設施建設較早,隨著新能源的發展,政府在農村開始推進天然氣、沼氣等清潔環保能源,這些清潔環保能源與電力存在替代效應,使“農村用電量”這一代理指標的選取可能存在限制。

2.2 穩健性檢驗

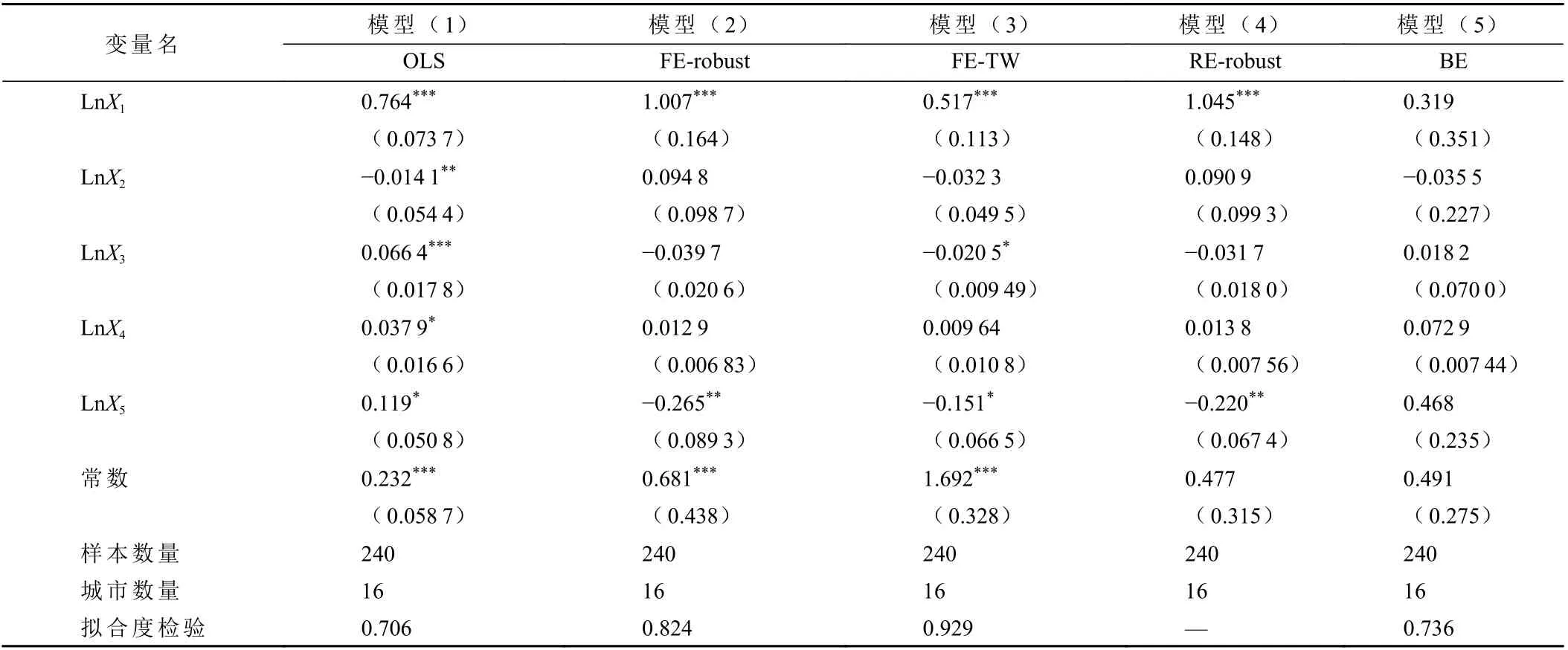

選取多種面板數據模型對比的方式對模型進行最優性檢驗[14]。根據數據特性,選取了混合OLS 模型、固定效應模型、雙向固定效應模型、隨機效應模型和組間估計量進行分析,分別記為OLS、FE-robust、FE-TW、RE-robust 和BE[14]。混合回歸模型的基本假設是不存在個體效應,而農業基礎設施建設存在明顯的個體效應,所以混合OLS 模型不適合本文。對隨機效應模型和固定效應模型進行分析,通過豪斯曼檢驗得出P值為0,結果顯示本文更適用于固定效應模型。考慮到涉及時間和地區效應,對比模型(2)和模型(3),分析結果的顯著性并無明顯變化,因此選擇雙向固定效應模型。根據表4 的實證結果可以看出,雙向固定效應模型的結果與其他4 種模型之間差距較大,并且優于其他模型。

表4 模型對比Tab.4 Model comparison

2.3 分地區回歸結果分析

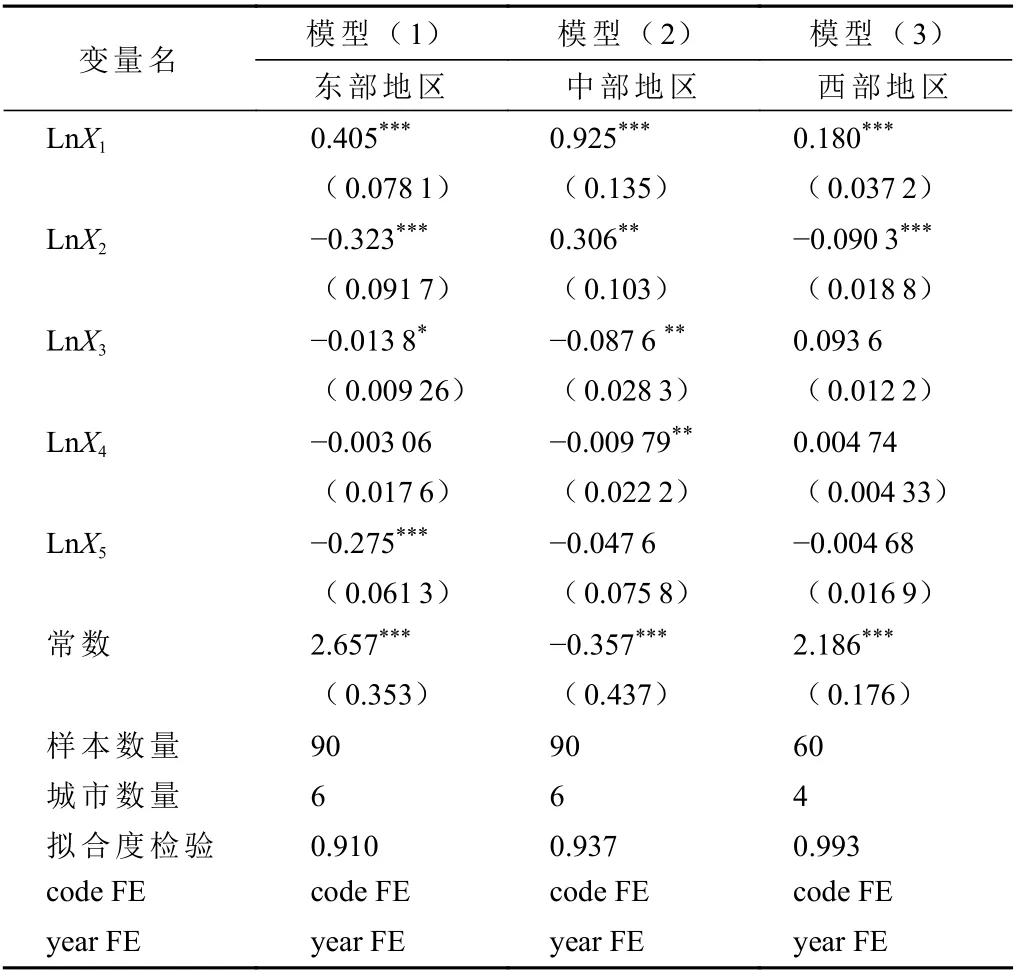

考慮到山東省各地區農業發展和地區分布的特點,按照地理位置將山東省分為東中西3 部分,東部包括青島、煙臺、威海、濰坊、日照和東營,中部地區包括濟南、臨沂、淄博、棗莊、泰安和濟寧,西部地區包括聊城、德州、菏澤和濱州。

從表5 可以看出,LnX1對山東省東中西部地區農業產出的影響都在1%的水平下顯著,分別為0.405、0.925、0.180,其中對中部地區影響最大,對西部地區影響最小。中部地區屬于山東省內部區域,對交通基礎設施的依賴性加大,與其他地區的交流主要靠道路來維系;對西部地區影響較小,是因為西部地區的交通基礎設施建設相對于東中部無論是質量還是數量都相對較低,對農業產出的影響低。LnX2對山東省東部和西部在1%的水平下顯著,分別為-0.323 和-0.090 3,均呈現負相關關系,對中部地區在5%的水平下顯著,估計系數為0.306,呈現出積極的影響。對于東部地區的影響主要是因為該地區所包含的地市經濟發展較快,水利基礎設施建設完善程度較好且東部地區工業化程度較高,水利基礎設施建設偏重于投入高回報的非農業產業,因此東部地區的水利基礎設施呈現負相關影響;對中部具有正向作用主要是因為該地區依靠臨近東部地區的輻射優勢,但工業化發展程度低于東部,中部地區的水利基礎設施基本用于農業生產,因此對農業生產呈現正相關關系;對于西部負相關可能是因為水利基礎設施擁有的設備較為落后,無法滿足農業生產缺水時期的水源供應。LnX3對山東省東部和中部分別在10%和5%的水平下呈現負相關關系,對于西部無明顯影響。對于東中部主要是因為選取的指標是農村用電量,里面包含了農村居民生活用電,隨著農村居民收入水平的提高,大型電器的擁有量等也促使用電量的增加,并且近年來清潔能源的使用也影響了農村用電量,因此呈現負向效應;對于山東省西部地區無影響可能是因為西部地區電力基礎設備相對落后,無法滿足農業生產的需求。

表5 分地區模型估計結果Tab.5 Results of regional model estimation

3 結論與建議

3.1 結論

通過山東省16 地市2006-2020 年的面板數據,采用雙向固定效應模型評估農業基礎設施對農業產出增長的影響,并分析了山東省不同地區間的差異。實證結果表明,對于山東省全省域來說,交通基礎設施對農業產出起到積極作用,水利基礎設施無明顯作用,電力基礎設施建設抑制了農業產出。不同地區的農業基礎設施對農業產出的影響有顯著差異。其中,交通基礎設施建設對東中西部均顯著為正,但對中部地區的影響要大于其他兩個地區;水利基礎設施對中部地區影響顯著為正,對東西部顯著為負;水利基礎設施對東中部顯著性為負,對西部無影響。

3.2 建議

通過對山東省農業基礎設施對農業產出的影響分析,結合已有的研究結果,提出以下4 點建議。

第一,制定區域差異化農業基礎設施建設政策。立足區域農業發展實際,遵循可操作性原則制定農業基礎設施建設相關政策。對于東部和中部較為發達地區,農民素質較高,對政策的理解和執行能力較強,制定的政策應著眼于便于農民的實施,政府主要是簡政放權,為農業生產保駕護航;西部地區農業基礎設施整體建設水平較差,農民的素質也較低,制定的政策應主要以政府執行為主,農民參與為輔。

第二,完善交通基礎設施建設。山東省交通基礎設施發展速度較快、質量較好,對全省經濟發展作出了突出貢獻。對于山東省東部和中部地區,主要目標是建設高標準高質量道路,增加道路承載運輸大宗農產品的能力,提高道路行車速度,延長道路使用年限;對于西部地區,交通基礎設施的主要目標是增加公路通車里程,將公路建到鄉間地頭,增加道路農業使用率。

第三,加強水利基礎設施建設。要在推進大型農業水利基礎設施建設的同時,加快水利基礎設施“最后一公里”的建設,形成完善的農業供水系統。對于工業發展速度快的山東省東部和中部地區,要加大“工業反哺農業”的力度,進一步提高農業水利設施建設標準;對于西部地區,要加快農田溝、渠、塘和小型水庫等的建設,促進農業供水、用水穩定,保障農業生產,增加農民收入。

第四,改善電力基礎設施建設水平。應擴大清潔能源使用范圍,減少污染生態環境。對于東部和中部地區要建設更優良的電力基礎設施,樹立正確的用電價值觀,培養良好的用電習慣,穩定能源供給;對于西部地區,需根據不同地區農業生產特點,加強電力基礎設施建設,保障農業用電需求。

——山東省濟寧市老年大學之歌