西部地區農產品物流能力評價及提升策略

陳 恒, 張 妍

(西安工程大學管理學院,陜西 西安 710048)

0 引言

我國自然條件優勢明顯,農業生產優勢突出。隨著我國農業經濟的不斷發展,農業現代化的發展逐漸成為農村經濟穩定增長的新動力。同時,黨的十九大報告也指出,農村一、二、三產業融合發展為我國農業產業的發展帶來了新的契機。隨著城市化進程的不斷加快及農村電商的快速發展,人們對農產品物流能力的要求越來越高。農產品物流作為連接生產和銷售、農村和城市的重要紐帶,有力地助推了產業融合、城鄉融合[1]。而且,農產品物流能力的提升對解決“三農”問題具有重要意義,能夠進一步推進農業及農村經濟發展。

當前,農業及物流業市場競爭格局越來越激烈,但我國農產品物流基礎依舊薄弱,以致在運輸過程中農產品損耗巨大、效率低下且成本高,農產品物流能力仍處于較低水平,而且當前我國農產品物流發展存在著明顯的地區不平衡問題[2]。作為我國農業現代化發展中的關鍵一環,西部地區的農產品物流發展水平直接影響我國農業經濟的整體發展。然而,西部地區經濟欠發達,物流水平相對滯后,農產品物流發展水平也遠低于中、東部地區。因此,如何提升西部地區農產品物流能力是促進農業現代化和產業化形成過程中急需解決的問題。與此同時,評價西部地區農產品物流能力,尋找其發展短板,探索走出發展困境的對策,進而推進西部省市的農產品物流整合及資源的優化配置,協調與保障我國西部屏障的戰略利益,對西部地區乃至全國來說都具有非常重要的意義。

已有研究大多把研究范圍的關注點放在全國或東中部地區,對于西部地區關注較少。當前,國家發展西部地區的勢頭強勁,各類支持發展的政策向西部傾斜。在此背景下,加強對西部地區農產品物流產業的研究,對推動西部地區發展有重大意義。本文旨在進一步豐富西部地區農產品物流能力的研究,為促進西部地區農產品物流健康發展提供決策支持,以期提升西部地區乃至全國農產品物流能力,對完善農產品物流研究理論、保障農村經濟可持續增長、產業融合具有重要的理論和現實意義。

1 農產品物流能力評價

1.1 方法

西部地區農產品物流的發展對于其農業實現質的飛躍至關重要,因此本文在借鑒已有研究的基礎上,以我國西部地區12 省(區)作為研究樣本,運用因子分析法構建西部地區省域農產品物流能力評估模型,研究數據為2020 年西部地區12 省(區)的數據,數據來源于國家統計局。

首先,選取指標并對其進行因子分析適用性檢驗;其次,運用因子分析模型確定各評價指標的權重,構造出因子變量;然后,提取因子進行命名并加以解釋;最后,計算因子得分,依據得分對各省域進行排名。

1.2 評價指標

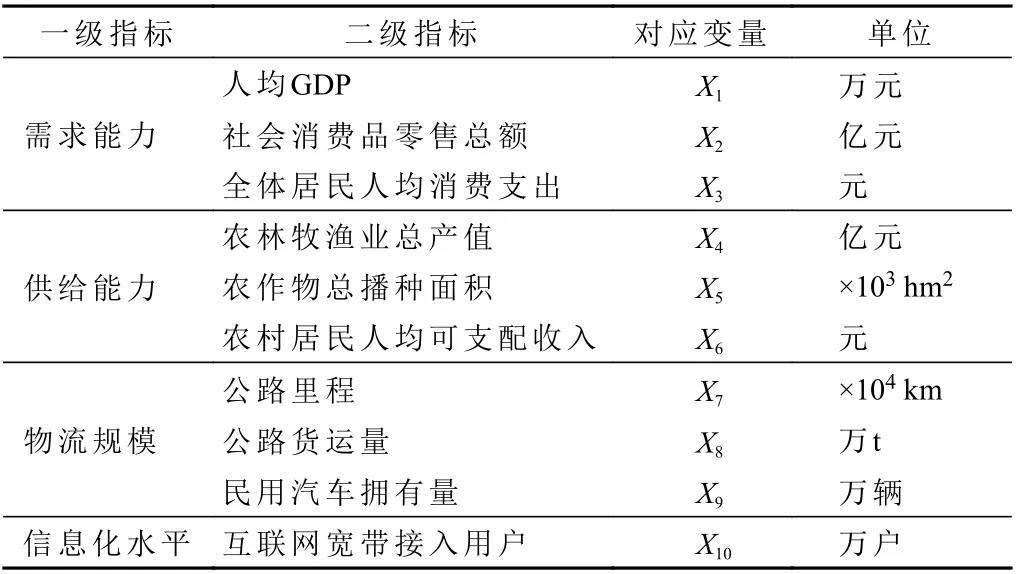

如表1 所示,參考相關學者關于農產品物流能力的研究指標,結合實際情況,從需求能力、供給能力、物流規模及信息化水平4 個方面選取10 個影響西部地區農產品物流能力的評價指標,據此對各區域農產品物流能力進行評估[3-6]。

表1 西部地區農產品物流能力評價指標體系Tab.1 Evaluation index system of agricultural product logistics capacity in western region

1.3 實證過程

1.3.1 數據檢驗

為了保證數據模型分析的有效性與合理性,首先檢驗數據是否滿足進行因子分析的前提條件。檢驗結果如表2 所示。

表2 KMO 檢驗和巴特利特球形檢驗Tab.2 KMO test and Bartelett’s sphericity test

KMO 統計量為0.663,大于0.6 的檢驗標準;巴特利特球形度檢驗的P<0.001,表明10 個變量之間有著較強的相關關系,所以本例中的數據適合做因子分析。

1.3.2 因子選擇及命名

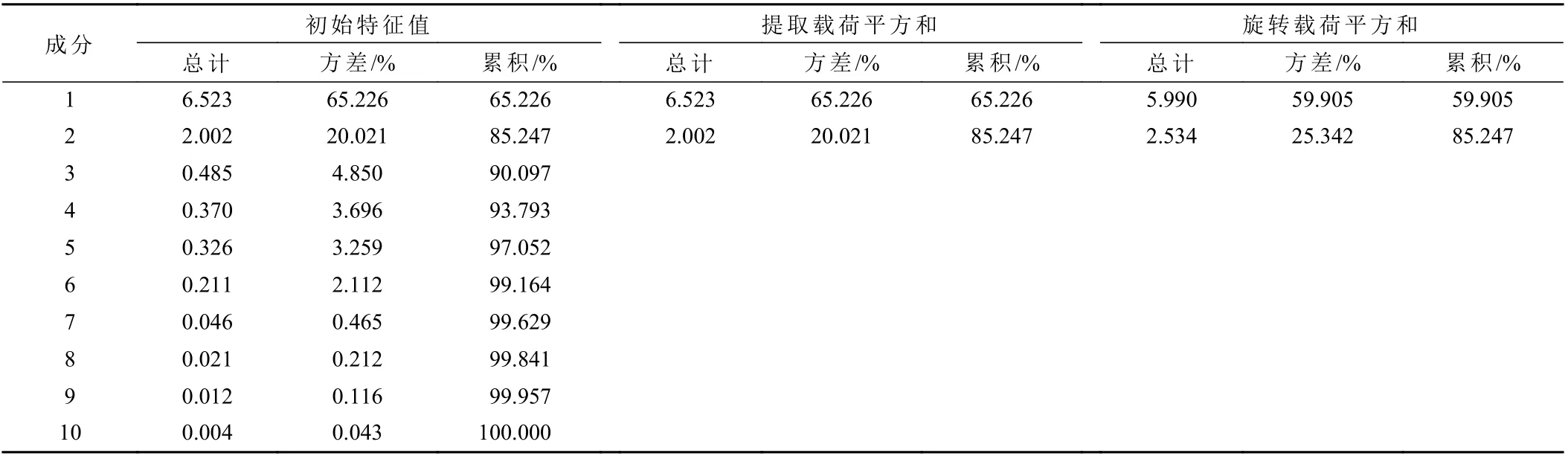

輸出旋轉后的因子載荷矩陣,各主因子對應的特征根及方差貢獻率如表3 所示。根據特征值>1 的提取原則,共提取到了兩個公共因子,累計貢獻率達到了85.247%,特征值分別為6.523、2.002。

表3 因子特征值和方差貢獻率Tab.3 Factor eigenvalues and variance contribution rate

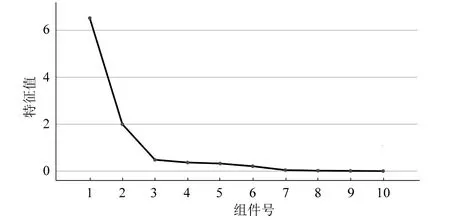

從圖1 可以看出,兩個因子之后,曲線趨于平緩,因此選取前兩個主成分較為合適,能夠較好地反映西部地區不同省份農產品物流的發展水平。

圖1 碎石圖Fig.1 Scree test diagram

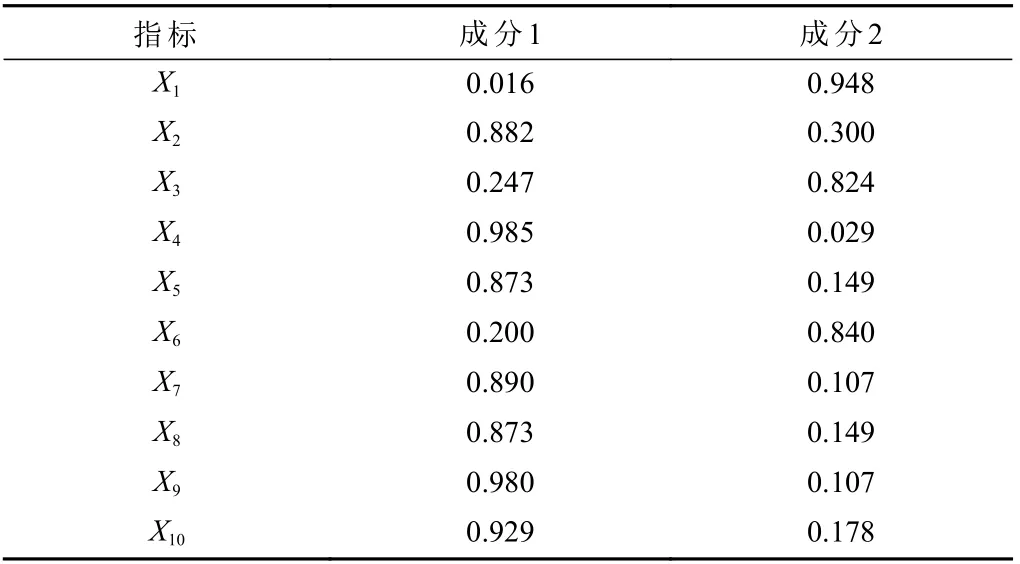

由表4 可以看出,社會消費品零售總額、農林牧漁業總產值、農作物總播種面積、公路里程、公路貨運量、民用汽車擁有量、互聯網寬帶接入用戶主要由第1成分解釋,命名為物流資源因子。人均地區生產總值、全體居民人均消費支出、農村居民人均可支配收入主要由第2 成分解釋,命名為物流經濟因子。

表4 旋轉成分矩陣Tab.4 Rotation component matrix

1.3.3 分數計算

當因子選定以后,通過計算各個因子在每個樣本上的具體數值,得到對應的因子得分,形成的變量稱為因子變量。在本例中,因子得分矩陣如表5 所示。

采用回歸法估算的因子得分系數,根據表5 中內容可以寫出因子得分函數如式(1)與式(2)所示。

表5 主因子得分系數矩陣Tab.5 Score of main factor coefficient matrix

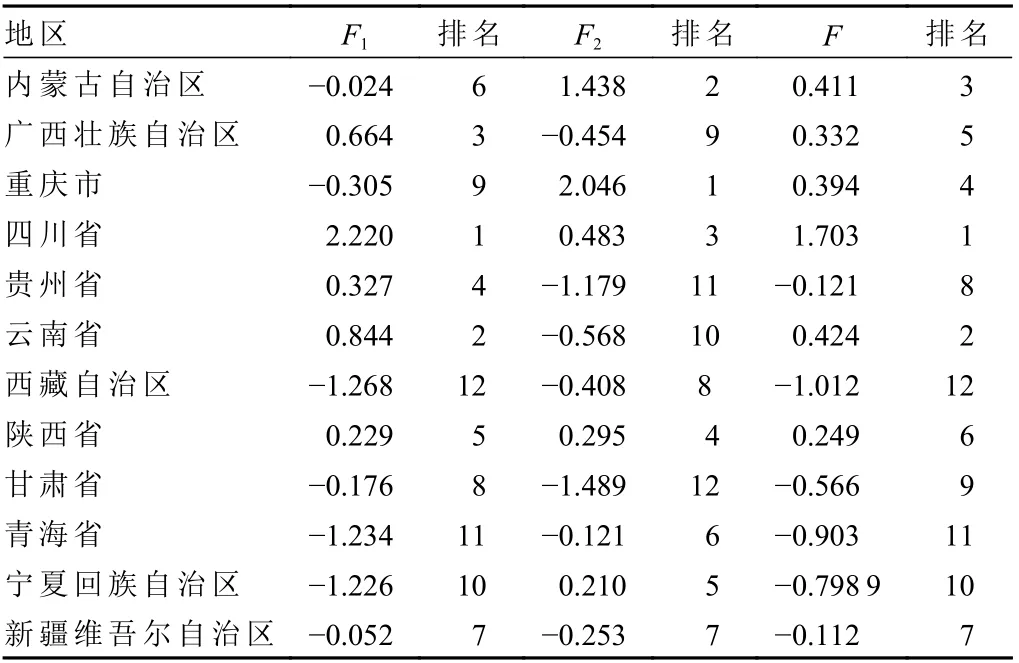

在此基礎上,以表中提取的兩個主因子旋轉后的累積方差貢獻率作為權重,進一步計算綜合得分,按照式(3)計算西部地區各省份農產品物流能力總分,結果如表6 所示。

表6 西部地區各省份農產品物流能力總分Tab.6 Total score of provincial agricultural product logistics capacity in western region

根據表6 的得分和排名可知,第1 梯隊地區分別為四川省、云南省、內蒙古自治區、重慶市。第2 梯隊地區分別為廣西壯族自治區、陜西省、新疆維吾爾自治區、貴州省。第3 梯隊地區分別為甘肅省、寧夏回族自治區、西藏自治區、青海省。

第1 梯隊中,四川省、云南省物流資源因子水平均較高,完善的物流基礎設施和物流信息化水平,意味著更好的物流運輸條件,毫無疑問將會帶動農業產業的物流發展。內蒙古自治區地廣人稀,畜牧業發展優勢顯著,經濟因子較高,故其綜合排名較靠前。重慶市是直轄市,經濟發展水平較高,但是因其山地地形,農產品物流發展條件受限,故其綜合排名相對不高。

第2 梯隊中,廣西壯族自治區與貴州省均在西南地區,其物流資源相對于北方地區較好,但山地、丘陵與高原的地理環境特征,限制了農業發展,因此整體的綜合排名不高。陜西省與新疆維吾爾自治區都地處西北地區,相較于陜西省,新疆維吾爾自治區的地理位置嚴重限制了其物流業的發展,但其得天獨厚的自然條件,賦予其農業發展較大的優勢,因此其處于第2梯隊。對于陜西省而言,絲綢之路經濟帶、西部大開發等扶持政策,無疑對陜西省的發展起到較大助力作用,因此在西北5 省(區)中其排名最靠前。

第3 梯隊中,甘肅省、寧夏回族自治區、西藏自治區和青海省農產品物流在物流資源和經濟因子兩個方面都很弱,這些地區都地處西北,自然環境受限,農產品的生產和流通都存在問題,故綜合能力不足。

實證結果大體可以反映各省市農產品物流能力,也反映了各省農產品物流發展存在的問題。實證數值有正有負,并且數值差距較大,不論各個因子還是綜合能力,都表現出西部地區內部農產品物流發展不均衡,發展差距較大的情況。受地理位置和發展資源等其他外界因素的影響,部分省份農業物流的發展動力不足。

2 現存問題

2.1 農產品物流地區發展不均衡

西部地區內部農產品物流發展不均衡,各省(區)農產品物流能力差距較大。首先,西部地區各省(區)之間經濟發展不均衡,導致農產品物流發展不均衡。其次,西部地區部分省(區)自然環境惡劣,受制于交通阻礙,偏遠農村及山區的農產品物流發展緩慢,先進的專業物流技術支持及優良的農產品物流設備的缺乏,進一步加劇了西部地區農產品物流發展的不平衡。除此之外,西部地區各省(區)物流資源差距較大,如內蒙古自治區地廣人稀,農產品物流資源匱乏;新疆維吾爾自治區農產品種類豐富,但農產品物流體系有待整合,均抑制了農產品物流的平衡發展。

2.2 農產品物流發展動力不足

研究顯示,無論經濟因子、資源因子還是綜合能力,西部地區的農產品物流發展整體均偏低。其一,受外界和地理位置的影響,西部地區經濟發展受限,相對東中部地區較為落后,使得西部地區農產品物流發展動力欠缺。其二,西北地區雖然地域廣闊,但是交通基礎設施不完善,物流基礎設施方面欠缺。即使是西部地區經濟條件相對較好的省(區),偏遠農村地區的道路條件較差,無法為農產品運輸提供堅實的保障,還缺乏專業的物流技術支持,發展動力嚴重不足。

2.3 農產品物流損失率較高

西部地區農產品在物流運輸過程中的損耗率較高。首先,在農產品包裝和倉儲方面,由于西部地區的技術相對落后,可能導致包裝破損和農產品腐壞,造成農產品一定程度的損耗[7]。其次,在農產品運輸過程中,偏遠農村地區道路交通建設的落后及不合理的經營管理模式會導致農產品物流損失率較高。西部農村地區往往缺乏專業的物流技術支持,農產品物流的園區建設和倉儲節點缺乏統一的標準和規劃,使得在物流運輸過程中,農產品質量無法得以保障,進一步導致農產品物流損失率較高。

3 成因分析

3.1 基礎設施短板頻現

農產品運輸對外界環境的要求較高,具有數量大、相對價值低、腐損率較高等特點,這就要求其運輸應具有較強的時效性。同時,農產品物流運輸對于溫控技術、相關冷鏈設施、運輸道路等也有著更為嚴格的要求。然而,與其他地區相比,西部地區冷鏈物流運輸設施不夠完善,大多數仍然采用常溫運輸或者簡單的冷藏運輸,嚴重阻礙了農產品物流業的發展。西部地區專注于農產品冷鏈物流的企業較少,低水平的物流能力、運輸效率及較高的運輸成本,導致加工、運輸、儲藏等各個環節運行不暢。除此之外,西部地區的地勢地形導致交通道路運輸不夠便利,增加了農產品在運輸過程中的損耗率,這更加阻礙了西部地區農產品物流業的發展。

3.2 信息平臺建設薄弱

農產品運輸環節中,只有高效的信息處理和傳遞才能保證運輸系統高效的運作。盡管當前我國互聯網普及率相對較高,但農產品物流發展不僅需要專門的信息控制系統,而且對專業人員的素質要求非常高,但西部地區農戶對信息平臺的概念及信息共享意識與獲取重視度依舊不夠,并且由于地理位置條件的限制、較低的經濟發展水平、落后的技術水平、高素質人才的短缺、信息化設備不健全等諸多因素嚴重阻礙了西部地區物流信息平臺的建設。西部地區農產品物流系統建設還處于初級階段,專門的信息共享平臺還未建立,能運用電子信息控制和結算的系統較少,信息更新不及時導致信息不對稱,甚至存在信息失真現象,使各個系統聯系還不充分,無法有效實現信息共享。

3.3 物流體系缺乏整合

與其他物流相比,農產品物流較為獨特,加工、運輸、儲藏等各個環節比較煩瑣,運行相對困難,是一個包含生產加工、儲藏、運輸、銷售等多個環節的復雜系統。西部地區農產品資源豐富,但農業產業化程度不高,經營和交易方式比較落后。經營管理模式的不合理,加之農產品物流資源分布不均勻,導致物流和倉儲節點缺乏統一的標準和規劃,各自為政,缺乏整體的規劃和整合,進一步導致西部地區農產品物流損失率較高。而且,西部地區各省(區)之間缺乏一個全面、系統、完整的體系,目前整體表現出極其散亂的現象,物流體系的整合問題迫在眉睫。

4 提升對策

4.1 夯實基礎設施建設

首先,應在現有農產品物流設施的基礎上,進一步完善西部地區交通基礎設施和道路條件,為農產品物流的提升奠定基礎。西部地區需采取因地制宜的政策,加快建設各類綜合交通樞紐和物流樞紐,促進各種要素大集聚、大流通,不斷提升樞紐的規模經濟效應和綜合競爭優勢[8]。其次,因農產品易損、易腐等特性,急需加強包裝和運輸過程中設備的完善及技術的提升,確保不會產生額外的損耗率。西部地區的企業應加強自身對包裝技術、冷鏈技術、運輸技術的投入,還可借鑒國外的先進保鮮技術,在倉儲環節加強倉儲條件的監控,在運輸環節盡量選擇適宜的方式,進行技術改革創新,提高農產品運輸效率,降低農產品流通過程中的損耗,保證農產品的質量安全。

4.2 完善信息平臺搭建

首先,西部地區各級政府應統籌規劃,利用互聯網、物聯網等智能信息技術,建立與完善農產品智慧物流信息一體化共享平臺。通過大數據分析,制定合理的農產品運輸方案及存儲布局。同時,鼓勵各區域建立物流信息共享平臺,通過網絡實現物流供應鏈各個環節的聯通,促進區域信息的高效率交流。其次,西部地區各級政府應主動與先進物流企業合作,搭建專有的農產品信息平臺,充分結合現有電商服務平臺和共享信息系統,進行農產品信息的有效共享,實現全面、系統、完整的農產品物流體系。最后,基于西部地區的教育資源,采用校企共營的形式,培養技術專業人才,優化信息專業人才結構,為西部地區農產品物流行業信息平臺的建設提供充足的人才儲備。

4.3 優化農產品物流體系

首先,西部地區應發展區域優勢,多層次提升區域合作水平,深化西部地區內部合作,建設特色農產品物流體系,增強區域發展協同性。健全合作機制,憑借我國超大規模市場優勢,實現區域優勢互補。其次,西部地區各級政府應進一步完善農產品物流信息網絡,打造系統的農產品物流體系。農產品行業協會應充分發揮其在物流標準研究和制定方面的橋梁作用,與政府、科研機構、企業共同制定和實施強制性行業標準[9]。采取針對性保障措施,提高農產品物流資源配置效率。最后,必須建立健全農產品物流監管體系,增強農產品物流動態監管力度,實現全流程的質量保證。

5 結束語

農產品物流能力既是農業經濟發展水平的重要標志之一,也是農業與物流業融合程度的檢驗。通過對西部地區農產品物流能力的綜合評價,將實證結果與實際情況相聯系,剖析出西部地區農產品物流能力提升過程中存在的地區發展不均衡、發展動力不足及農產品損耗高等問題,提出了夯實基礎設施建設、完善信息平臺搭建、優化農產品物流體系的提升對策,對于提升西部地區農產品物流的競爭力和推動西部區域農業經濟的發展具有重要的意義。