喜馬拉雅北麓郭如錯冰湖泥石流溝發育特征及對擬建中國至尼泊爾鐵路的影響研究

苗曉岐

(軌道交通工程信息化國家重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

引言

中國至尼泊爾鐵路起于西藏自治區日喀則市,終于尼泊爾首都加德滿都,全長580 km。首次穿越喜馬拉雅山,是全球冰湖分布最為集中的區域。喜馬拉雅北麓對中尼鐵路影響較大的冰湖12處,冰湖面積大小不等,其中最為典型的是郭如錯冰湖,中國至尼泊爾鐵路橋梁工程位于其潰決通道上(圖1)。

圖1 喜馬拉雅北麓冰湖與中國至尼泊爾鐵路位置關系(紅色為郭如錯)

據統計,僅喜馬拉雅山在近50年來發生過20余次較大的冰湖潰決災害,其中2/3發生在我國境內[1],而目前冰湖潰決型泥石流特征值計算還處在研究階段,指標選取不夠合理,數值模擬亦不夠精確。國內外標準、規范未見針對線性工程的潰決特征值計算,加之冰湖潰決后形成的洪水或泥石流具有爆發性強、規模大,危害范圍廣等特點,對潰決影響范圍內的線性工程危害極大,成為制約中尼鐵路選線和工程設置的主要工程地質問題。以喜馬拉雅北麓郭如錯冰湖為例,通過孕災環境的地質調查,結合1984年至今多期歷史衛星遙感影像、SBAS-InSAR形變分析、雨洪法、RAMMS數值模擬等,計算冰湖潰決后形成泥石流的運動學參數,并將參數進行對比分析,最后選取合理的參數,給出橋梁建議高度。為鐵路、公路等穿越冰湖發育區,如何開展冰湖潰決型泥石流特征值計算工作進行了初步探索,在中尼、中巴、新藏等交通廊道選線上具有較高的應用和推廣價值。

1 郭如錯冰湖泥石流溝溝域基本特征

郭如錯冰湖泥石流溝位于聶拉木縣波絨鄉,溝口地理坐標:N28°31′12.87″,E85°39′12.97″。中尼鐵路線路方案從該泥石流溝口堆積區下游18.82 km以橋梁形式通過。郭如錯冰湖泥石流溝流域面積約85.16 km2,主溝縱長19.70 km,流域范圍內最高海拔約6 640 m,最低海拔約4 980 m,相對高差1 660 m,主溝平均縱坡降約為84.26‰,主溝總體順直,主溝內發育郭如錯1處大型冰湖。

2 孕災地質環境條件

2.1 地形地貌

郭如錯冰湖泥石流溝流域內呈南西高北東低,溝道呈寬淺“U”形,谷坡20°~60°,谷寬450~900 m。冰湖兩岸岸坡30°~45°,由下而上為側磧壟、坡積物,側磧壟平緩處高出湖面70 m左右。溝道后緣為2條母冰川,右側冰川坡度20°~25°,坡向10°~15°,左側冰川坡度15°~30°,坡向90°~100°。冰湖下游主溝呈“V”形谷,主溝地勢較平緩,早期形成的側磧壟分布在主溝兩側,坡度35°~45°,高70 m左右[2]。

2.2 地層巖性

郭如錯冰湖泥石流溝溝內被第四系滑坡堆積、泥石流堆積、沖洪積、湖積、冰磧堆積等成因的粉土、粉質黏土、砂類土和碎石類土覆蓋,溝域后緣及側緣出露二疊系片麻巖、石英片巖。

2.3 地震動參數區劃

根據GB 18306-2015《中國地震動參數區劃圖》,泥石流溝流域抗震設防烈度為Ⅶ度,地震動峰值加速度0.15g,反應譜特征周期0.45 s。

2.4 郭如錯冰湖基本特征

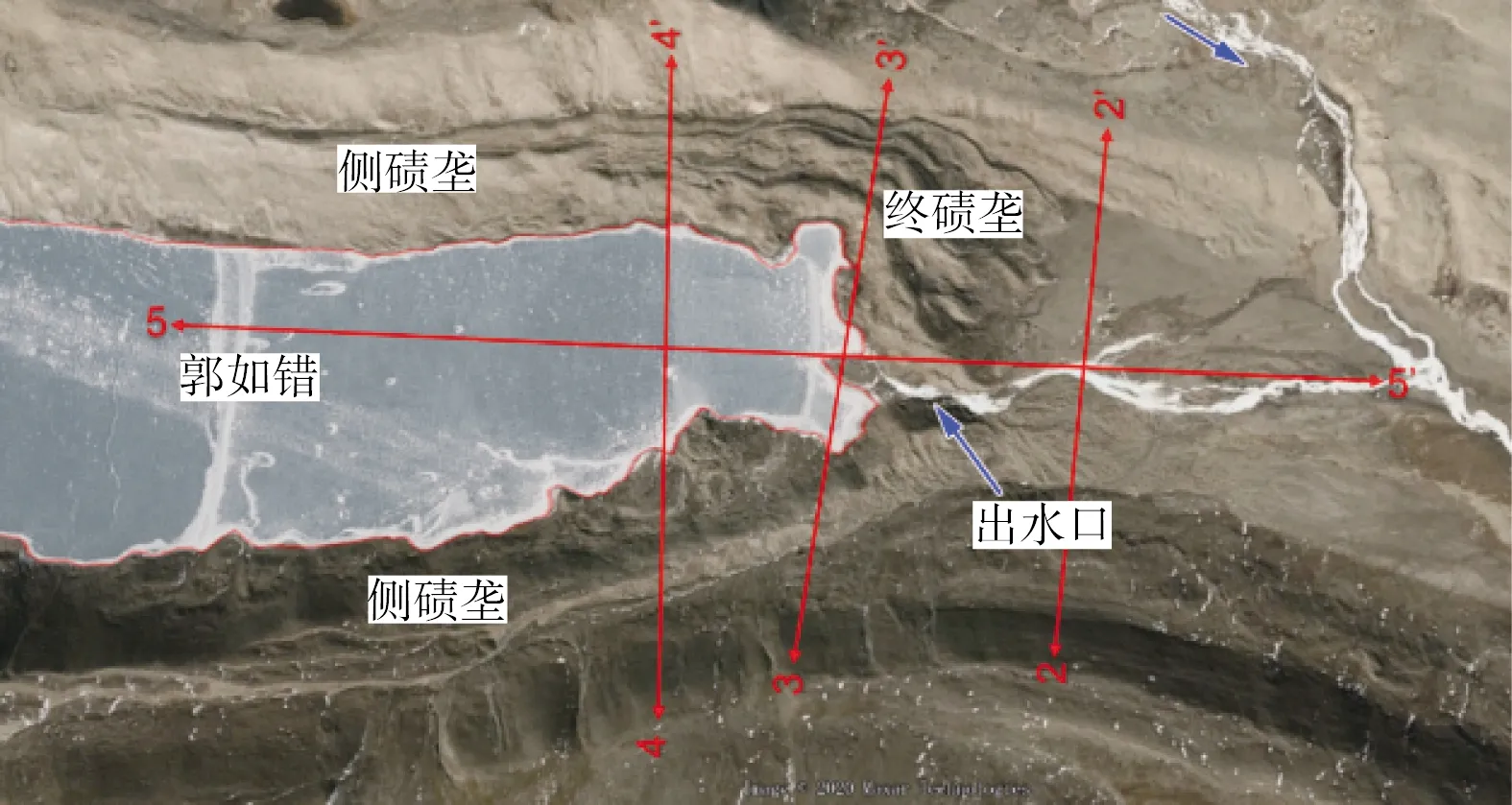

郭如錯冰湖位于佩枯錯東南側上游,喜馬拉雅山北坡,下游湖口地理坐標:N28°30′59.1″,E85°39′23.8″,湖口距離郭如錯冰湖泥石流溝溝口約8.5 km。冰湖形似長條狀,沿軸向長約6.50 km,平均寬約750 m,軸向40°,湖面未見浮冰,湖水較清澈。湖面靠近出水口有一平面似橢圓狀的小島,長50 m左右,寬約30 m,將湖水隔開分成兩股水流,在小島前段(近跌水處)3 m處匯成一股,進入跌水段。兩岸靠近冰川處有大量基巖出露,裂隙發育,其下有風化碎片。該湖母冰川冰舌與湖相連,冰舌寬700~900 m,厚10~15 m[2](圖2~圖5)。

圖2 郭如錯冰湖衛星俯視圖

圖3 郭如錯冰湖側磧壟及后緣冰川

圖4 郭如錯冰湖出水口

圖5 郭如錯冰湖終磧壟堆積物

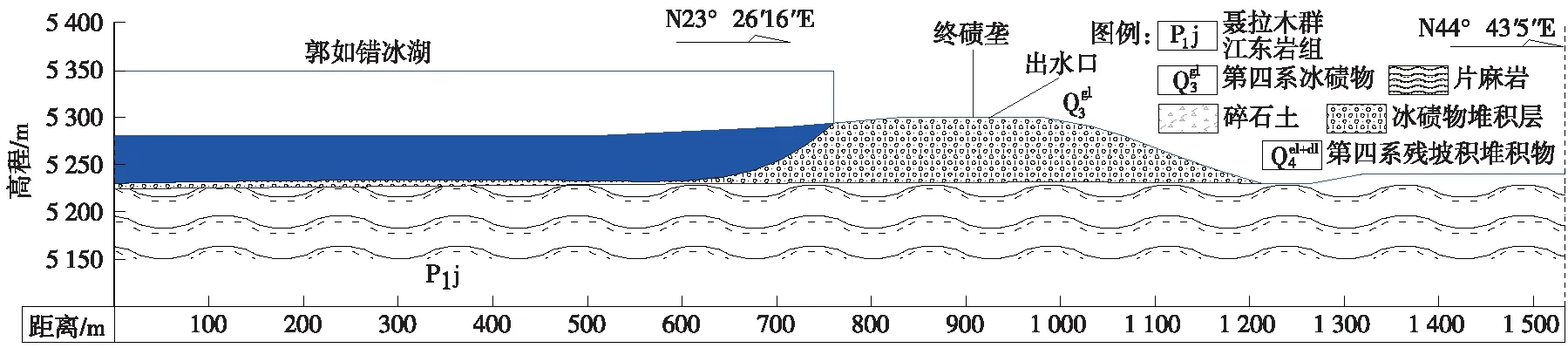

2.5 終磧壟特征

對郭如錯冰湖終磧壟調查發現,該終磧壟以冰磧孤、塊石為主,底部為二疊系片麻巖和石英片巖。終磧壟長700~900 m,寬350 m,高50~60 m,物質組成為塊石70%,碎石25%,砂3%,粉土和粉質黏土 2%。出水口底寬30 m,頂寬100 m,高約30 m,水流方向40°,潰水口溝槽縱比降200‰,背水坡度10°[2]。根據圖2及圖6,目前終磧壟估算總體積約1.54×107m3。

圖6 郭如錯冰湖終磧壟縱剖面5-5′

3 物源分布特征

根據野外調查和遙感解譯,郭如錯冰湖泥石流主溝流域受冰川運動和常年積雪影響,泥石流溝域內物源儲量豐富,松散物源類型為冰磧物、凍融物源、溝道物源、坡面物源、崩滑物源(圖7),主要集中在溝道內及冰川處,并以冰磧物及溝道物源為主,其中溝域內可啟動物源共21處,具體分布及規模見表1和圖8。

圖7 郭如錯冰湖溝道、冰磧、崩滑、凍融物源

圖8 線路方案及郭如錯冰湖物源分布示意

表1 郭如錯冰湖泥石流溝物源統計

4 郭如錯冰湖潰決危險性評價

4.1 庫容和面積變化趨勢分析

通過對郭如錯冰湖1984年~2021年影像(來源GF-2、Landsat-8、OLI陸地成像儀、TIRS熱紅外傳感器)的分析解譯,得到郭如錯冰湖歷年湖水面積,由于受云量影響,可用影像較少,最終按照年份順序篩選出8組影像[3-6],見圖9。

圖9 郭如錯冰湖1984年~2017年范圍解譯(紅線)

統計結果顯示,從1984年~2011年,郭如錯冰湖面積變化較大(表2),湖水面積4.531~4.833 km2,面積擴大約6.7%,從2011年~2017年,郭如錯冰湖面積變化較小,湖水面積為4.833~4.841 km2。在統計年份內,湖水面積最大的年份為2017年。

冰湖庫容估算采用冰湖面積乘以冰湖平均深度,冰湖平均深度的估算依據郭如錯冰湖泥石流溝主溝縱斷面圖進行估算。假設冰湖上游邊界到終磧壟下游堆積邊界的溝道為順直溝道,在縱剖面上將其連接為一條直線,同時假設終磧壟上游及下游的縱坡基本一致,結合Google高程所切現狀終磧壟及冰湖縱剖面,可以推測出冰湖在剖面上的平均水深以及終磧壟高度。根據縱剖面推測,郭如錯冰湖在主溝縱斷面(圖10)上沿縱剖面最長線統計的面積為0.338 km2,長度為6.60 km,因此其平均深度約為51.22 m,由此估算的郭如錯冰湖庫容見表2。

表2 郭如錯冰湖1984年~2017年面積、庫容

圖10 郭如錯冰湖泥石流主溝縱斷面

統計結果顯示,從1984年~2017年,庫容為2.321~2.480億m3,在統計年份內,庫容最大的年份為2017年。

4.2 SBAS-InSAR郭如錯冰湖形變分析

SBAS-InSAR技術最早由Berardino P等提出,其主要通過設置一定的時空基線閾值進行多組影像的組合,從而生成一定數量的差分干涉圖,之后針對干涉結果進行濾波、解纏操作,解纏時主要以位于研究區的某一穩定點進行解纏操作,最后基于像元逐個計算分析并最終獲取時間序列上的位移量[7-12]。本文通過SBAS-InSAR技術進行郭如錯冰湖形變分析。如圖11分別展示了郭如錯冰湖2個時間段的典型差分干涉圖(圖11(a)、圖11(b)),InSAR年均形變速率結果(圖11(c)),由差分干涉圖以及年均形變速率結果可看出,冰湖并未發生明顯形變,并繪制冰湖典型形變點的歷史形變曲線(圖11(d))。

圖11 郭如錯冰湖2個時間段典型差分干涉

4.3 終磧壟結構及穩定性評價

郭如錯冰湖終磧壟為冰磧物形成的塊碎石堆積體,終磧壟壩基為片麻巖和石英片巖,巖性堅硬,透水性差,整個終磧壟面坡坡度約15°,背坡坡度約10°,塊石之間較密實、摩擦系數較高。郭如錯冰湖常年處于穩定流水狀態,在壩頂處終磧壟右側潰口有水流出,潰口過水面底寬30 m,說明該壩體具有穩定的出水狀態(圖2),且根據近37年對冰湖及其終磧壟影像分析,堰塞壩體無變形跡象,穩定性良好。

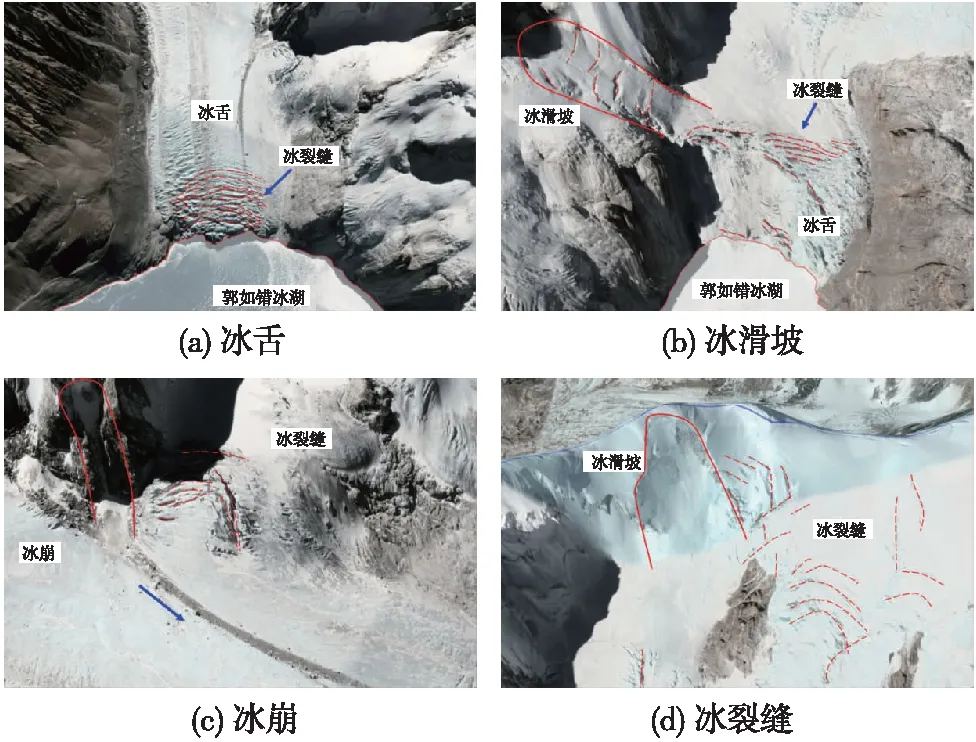

4.4 冰湖潰決危險性評價

冰湖潰決的機制一般分成兩類:(1)終磧壟內部埋藏的冰核融化引起終磧壟管涌破壞;(2)冰川崩塌或者滑坡導致湖水位上漲并引起涌浪,造成終磧壟溢流型潰決。這兩種機制中,后者發生的次數多、災害大[13]。郭如錯后緣發育現代冰川,順山坡呈舌狀分布,面積2.3 km2,冰舌與湖相連,冰舌寬700~900 m,厚10~15 m,前緣冰川坡度約23.6°(圖12(a))。后緣山體受冰川強烈侵蝕,山壁陡立,高達1 000 m,終年積雪。在冰川上發育大量冰裂縫(圖12(b)~圖12(d)),裂縫寬度最大可達20 m,深入冰川內部,將冰川切割成不連續的塊體。在氣溫急劇上升的情況下,冰川融水沿裂縫通道滲入冰川內部,對冰川滑動起到促進作用,大量冰體可能墜落湖中,使湖水急劇上升,產生沖擊力,導致冰湖終磧壟瞬間潰決,產生冰湖潰決洪水,在冰磧物的參與下,最終形成冰湖潰決泥石流。

圖12 冰舌、冰滑坡、冰崩、冰裂縫

本文取臨界冰川厚度最大值h作為冰川滑動的判別依據,當冰湖后緣冰川平均厚度>h時,冰川發生滑動[13]。取冰川與基巖接觸面內聚力c=100 kPa,內摩擦角φ=0°[14]。

(1)

式中,ρ為冰川密度,取900 kg/m3;g為重力加速度,取10 m/s2;θ為冰川坡角。

研究區冰川類型屬于亞海洋型冰川[15],因此危險冰川的平均厚度H計算公式如下[17]

H=-11.32+53.21F0.3

(2)

式中,H為危險冰川平均厚度,m;F為危險冰川面積,km2。計算參數選取和結果如表3所示。

表3 郭如錯冰湖危險冰川平均厚度計算結果[14]

因此,郭如錯冰湖危險冰川平均厚度57 m大于臨界冰川厚度27.8 m,冰川可能發生滑動,穩定性較低,發生冰川崩塌或者滑坡導致湖水位上漲并引起涌浪[16],造成終磧壟溢流型潰決可能性較大。

5 郭如錯冰湖泥石流溝特征值計算[18]

郭如錯泥石流溝匯水區域面積約為193.14 km2,主溝長38.00 km,平均縱坡降為53.42‰。取郭如錯冰湖泥石流溝溝口和中尼鐵路工程所在位置為計算斷面,結合鐵路工程全壽命周期,本文設計頻率考慮100年一遇對泥石流特征值進行計算和分析。

5.1 郭如錯冰湖泥石流流速

根據流體形態現場調查,郭如錯冰湖泥石流溝為黏性泥石流,密度為1.621 g/cm3,考慮堵潰效應,溝床糙率系數1/n取10,黏性泥石流溝采用西藏古鄉溝、東川蔣家溝、武都火燒溝的通用公式計算流速

(3)

式中,VC為泥石流流速,m/s;HC為泥石流平均泥深,m;IC為泥位縱坡降;1/n為溝床糙率系數。

根據公式(3),計算結果見表4。

表4 郭如錯冰湖泥石流溝口平均流速計算結果

5.2 郭如錯冰湖泥石流沖擊力計算

泥石流沖擊力包括整體沖擊力和單塊最大沖擊力,整體沖擊力計算公式為

(4)

式中,F為泥石流整體沖積力,kN/m2;g為重力加速度,9.8 m/s2;α為受力面與泥石流沖壓力方向的夾角,(°);λ為受力體形狀系數,方形為1.47,矩形為1.33;圓形、尖端、圓端形為1.00。

單塊塊石的最大撞擊力按下式計算

(5)

式中,FS為單塊巨石的撞擊力,kN/m2;γ為動能折減系數,正面撞擊時取0.3;α為受力面與泥石流撞擊面撞擊角,(°);C1、C2為巨石與建筑物的彈性變形系數,若采用船筏與橋墩臺的撞擊系數,C1+C2=0.005;W為巨石重力,kN。沖擊力計算均考慮最危險情況,即有關參數選取為沖擊力最大的數值,并只考慮正面撞擊。泥石流整體沖擊力和單塊最大沖擊力,根據公式(4)和公式(5)計算郭如錯冰湖溝口斷面和工程所在位置斷面的整體和單塊最大沖擊力,結果見表5。

表5 泥石流沖擊力計算 kN/m2

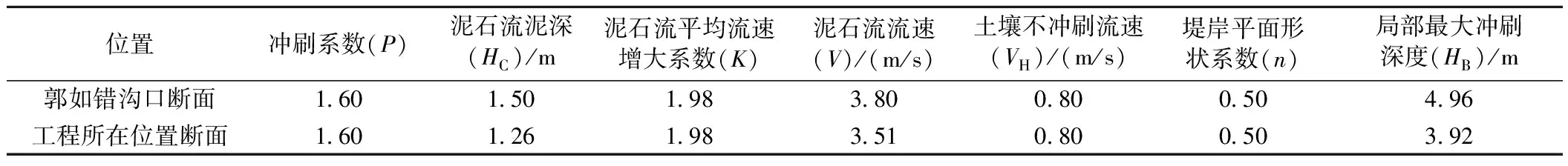

5.3 郭如錯冰湖泥石流最大沖刷深度

根據公式(6)計算郭如錯冰湖泥石流溝在溝口和工程所在位置斷面處局部最大沖刷深度,相關參數取值和計算結果見表6。

表6 溝口泥石流局部最大沖刷深度計算

(6)

式中,HB為局部最大沖刷深度,m;P為沖刷系數;HC為泥石流泥深,m;VC為泥石流流速,m/s;VH為土壤不沖刷流速,m/s;n為與堤岸平面形狀有關的系數,一般取值1/4~1/2;K為泥石流平均流速增大系數,根據內插法確定。

5.4 郭如錯冰湖泥石流溝最大沖起高度和爬高

根據公式(7)和公式(8)計算郭如錯冰湖泥石流溝在溝口和工程所在位置斷面處最大沖起高度和爬高,相關參數取值和計算結果見表7。泥石流最大沖起高度

表7 溝口泥石流最大沖起高度計算

(7)

泥石流在爬高過程中由于受到溝床阻力的影響,其爬高

(8)

式中,b為迎面坡度的函數,取1.6。

6 郭如錯冰湖潰決全過程數值模擬

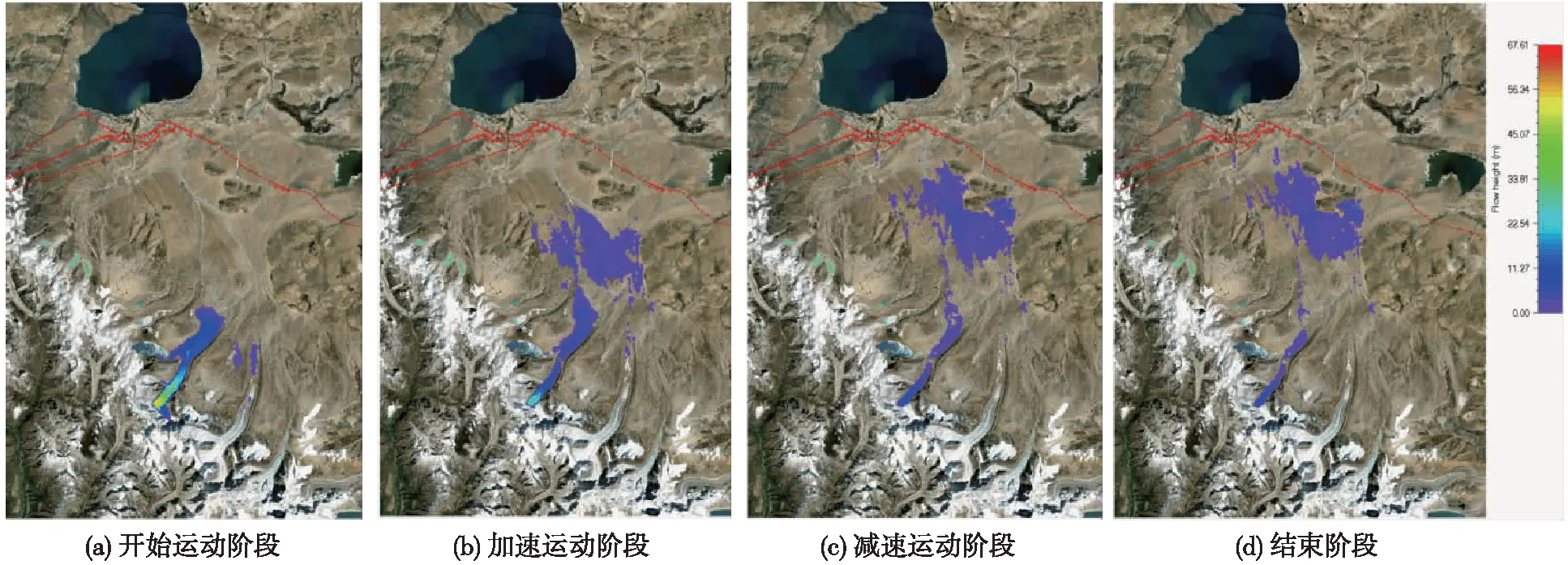

為對雨洪法進行驗證,同時進一步摸清郭如錯冰湖潰決過程的運動特征,采用瑞士RAMMS(Rapid Mass Movements Simulation)三維數值模型[19-21],模擬冰湖潰決全過程,計算終磧壟潰決后溝域不同斷面的特征值。此次模擬,選擇佩枯錯至郭如錯冰湖作為RAMMS模擬計算范圍,參數選取同雨洪法,對冰湖面積4.841 km2(2017年遙感解譯數據)的工況進行RAMMS模擬,獲取其影響范圍和沖擊力等參數。

根據模擬結果,將郭如錯冰湖潰決后洪水運動過程劃分為4個階段(圖13),具體包括:(1)開始運動階段:終磧壟在地震或降雨條件下發生破壞,強度降低,郭如錯冰湖開始發生潰決;(2)加速運動階段:隨著洪水流量的增加,洪水攜帶溝道內泥沙、碎石向溝道下游運動;(3)減速運動階段:冰湖下游縱坡降僅有20.3‰,坡度很緩,溝道寬闊,動能變小,向下游運動,流速慢慢減小;(4)結束階段:模擬結果顯示,潰決洪水總量約2.48×108m3。

圖13 郭如錯冰湖潰決運動過程模擬

根據數值模擬結果,可知潰決洪水影響范圍(圖14),擬建中尼鐵路路線通過冰湖潰決洪峰流經區域,線路附近區域流速最大值為3.45 m/s,平均0.84 m/s,流深最大值為1.28 m,平均值為0.31 m,線路處沖擊力最大值為19.00 kN/m2,平均值為1.53 kN/m2,可見潰決洪水對擬建鐵路有影響。

圖14 冰湖潰決流速、泥深、最大沖擊力空間分布

7 郭如錯冰湖泥石流特征值對比分析

通過雨洪法和數值模擬,計算郭如錯冰湖全潰后鐵路橋梁位置的流速、泥深、對橋墩整體沖擊力如表8所示。

表8 鐵路橋梁位置流速、泥深、對橋墩整體沖擊力計算結果匯總

通過將雨洪法與RAMMS數值模擬方法進行對比可知,在鐵路橋梁位置斷面處,雨洪法計算的100年一遇降雨條件下的斷面流速及泥深與數值模擬結果接近,說明將冰湖堵塞潰決看成溝道堵塞潰決的一部分,采用雨洪法計算的結果具備合理性。雨洪法計算的泥石流沖擊力相對于數值模擬結果偏大,但是為了安全起見,以更為保守的雨洪法計算結果為準。

8 郭如錯冰湖潰決對擬建線路影響評價

雨洪法和RAMMS數值模擬計算結果均表明,郭如錯冰湖潰決后對鐵路橋梁有較大影響,根據DZ/T0220—2006《泥石流災害治理工程勘查規范》及在拉日鐵路、青藏鐵路泥石流方面的研究經驗,流域面積≥50 km2的泥石流溝的建議安全高度為5 m。因此,對于鐵路工程所在位置斷面橋跨凈空的建議高度采用泥深、沖起高度、爬高、安全高度之和7.89 m,可滿足潰決后的凈空需求。此外,應加強墩臺的防護,減輕洪水裹挾塊石等的沖擊、掏蝕。

9 結論

(1)喜馬拉雅北麓郭如錯冰湖泥石流溝位于聶拉木縣波絨鄉,中尼鐵路線路方案從該泥石流溝口堆積區下游18.82 km以橋形式通過,郭如錯冰湖終磧壟估算總體積約1.54×107m3,溝內以冰磧物及溝道物源為主,可啟動物源共21處,總靜儲量約28 049.82萬m3,總動儲量約3640.34萬m3。

(2)通過1984年~2017年高精度遙感解譯,郭如錯冰湖面積變化較大,湖水面積為4.531~4.833 km2,面積擴大約6.7%,從2011年~2017年,郭如錯冰湖面積變化較小,湖水面積為4.833~4.841 km2,平均深度51.22 m,庫容為2.321~2.480億m3,在統計年份內,湖水面積和庫容最大的年份為2017年。

(3)對郭如錯冰湖SBAS-InSAR典型時間段的差分干涉圖、InSAR年均形變速率結果圖、冰湖典型形變點的歷史形變曲線進行分析,可以看出冰湖并未發生明顯形變。

(4)郭如錯冰湖有穩定的出水口,常年處于穩定流水狀態,根據近37年對冰湖及其終磧壟影像分析,終磧壟無變形跡象,穩定性良好。

(5)郭如錯冰湖危險冰川平均厚度57 m大于臨界冰川厚度27.8 m,冰川可能發生滑動,穩定性較低,發生冰川崩塌或者滑坡導致湖水位上漲并引起涌浪,造成終磧壟溢流型潰決可能性較大。

(6)首次針對線形工程,計算郭如錯冰湖泥石流溝鐵路橋梁位置特征值計算結果,雨洪法:流速Vc=3.51 m/s,泥深Hc=1.26 m,整體沖擊力F=29.30 kN/m2,單塊最大沖擊力FS=33.91 kN/m2,局部最大沖刷深度HB=3.92 m,泥石流最大沖起高度ΔH=0.63 m,爬高ΔHc=1.0 m;RAMMS數值模擬:流速Vc=3.54 m/s,泥深Hc=1.28 m,整體沖擊力F=19.00 kN/m2。首次將雨洪法與RAMMS數值模擬方法進行計算結果進行對比可知,在鐵路橋梁位置斷面處,雨洪法計算的100年一遇降雨條件下的斷面流速及泥深與數值模擬結果接近,證明采用雨洪法計算的結果具備合理性。雨洪法計算的泥石流沖擊力相對于數值模擬結果偏大,但是為了工程安全,以更為保守的雨洪法計算結果為準。

(7)郭如錯冰湖潰決對鐵路橋梁的凈空和墩臺防護影響較大,對于鐵路工程所在位置斷面橋跨凈空的建議高度采用7.89 m,并加強墩臺防護,可滿足工程安全需求。