鄉村振興戰略下紅色文化資源開發路徑研究

——以河源市東源縣為例

廣東技術師范大學 阮冠寧,黃濱,朱麗菁,溫澤俊

鄉村振興是國家重大發展戰略。農村紅色旅游資源的充分整合與利用是促進農村振興的重要內容。它是鄉村振興的生動樣本,是鄉村振興戰略下積極開發紅色旅游資源,促進鄉村、農業、農民發展的生動案例。堅持優先發展農業和農村地區,根據繁榮的產業,生態宜居,當地風俗文化,有效的治理,從自然景觀、工業植入,文化的挖掘以及紅色旅游教育基地,給沿線村莊帶來了經濟、文化和社會效益。這對順利實現振興中華的長遠目標以及促進鄉村全面振興是有著重要意義。

一、鄉村振興戰略下紅色文化資源開發路徑實證探究

(一)河源市東源縣鄉村振興概況

東源縣自2020年起,按照“產業繁榮、生態宜居、文明地方、治理高效、生活富裕”的總體要求,進一步加強對“三農”工作的全面領導,因地制宜發展農村,開創農村振興的新局面。

1.政府布局引導鄉村振興

2017年,廣東省河源市東源縣被評為“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,成為首批全國生態文明示范市、示范縣。借此機會,東源縣大力實施“十村示范、百村改造”,進一步推動農村人居環境的全面改善。258個行政村基本完成清理、拆除和改造,村清掃覆蓋率和農村生活垃圾有效處理率達到100%,人居環境明顯改善。

2.產業造血帶動鄉村振興

創建國家級農業可持續發展試驗示范區、綠色農業試用期抓手示范區,大力發展“三園四鄉”,積極發展“一村一品,一鎮一物”,鞏固茶葉等擴大特色,板栗、中草藥農產品種植規模,擴大綠色、有機產品認證規模,努力推動國家健康養殖示范縣新型農業經營主體的建立和培育。推廣應用農業科技,因地制宜,擴大有地方特色產業規模。

3.人文發展促進鄉村振興

近年來,東源不斷加強人才隊伍建設,引進和培養了一批工業、教育、醫療衛生、農村等領域的實用型人才,為他們搭建了施展才華的舞臺,推動農村經濟發展進程。目前,已建成1個縣人才站,培養升級104人,培養新型農業經營主體領導人727人,黨員致富領導人174人,基層醫療衛生機構醫學生目標32人,醫學生目標25人。

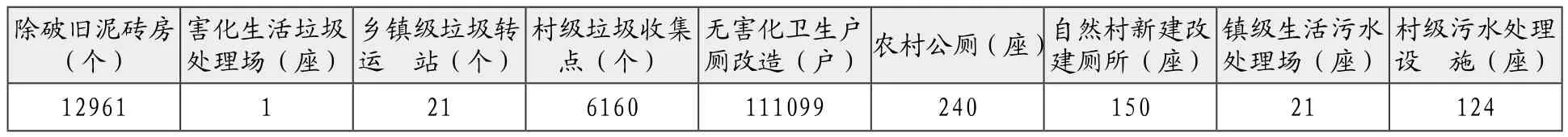

表1 2021年東源縣鄉村振興基本情況

(二)河源市東源縣紅色文化資源概況

紅色文化是中國共產黨的精神血脈,凝聚了中華紅色基因和民族氣節。河源市東源縣作為紅色文化的重要發源地擁有深厚的紅色基因。

1.紅色革命歷史底蘊厚重

河源是中國革命策源地之一,涌現了一大批以阮嘯仙同志為代表的共產黨員。阮嘯仙同志是人民審計制度奠基者,同時也是最早入黨的一批黨員。因此,東源縣高度重視阮嘯仙故居的保護性開發并建設紀念館。

2.紅色文化景點數量繁多

東源縣紅色文化遺址分布廣泛,數量眾多。在河源市委、市政府的統籌部署和指導下,東源縣紅色資源得到了有效、合理的保護和開發。近年來,全縣先后建成了由阮嘯仙故居建設的6個愛國主義教育基地、東江歸國華僑反日互動船塘圍活動基地和中國共產黨河源縣委設立的2個紅色文化教育基地,河西革命烈士紀念公園等與紅色革命歷史有關的旅游景區。

3.紅色教育活動絢麗多彩

東源縣大力推廣“紅色+教育”教育模式,如鐘中革命故事+網紅,挖掘本土紅色歷史、科學為一體的設計船塘鎮外村“紅色村”,義合鎮阮嘯仙故居和鞏和鎮瞿龍村紅祠堂等多個紅色革命史教育相關的培訓實踐學習路線,我們將舉辦阮嘯仙革命生平卡通展覽和革命歷史文化展覽,編拍《紅船塘》系列叢書、《紅老圍》宣傳片,將紅色資源激活為看得見、聽得見、讀懂、想懂的“精神食糧”。

二、河源市東源縣紅色文化資源發展存在的問題

(一)紅色文化景區缺乏資金,開發模式單一

河源市東源縣的部分紅色革命遺址開發利用工作做得較好,“采取了合理的管理模式,運用遺跡遺址展示、博物館、人物故居或革命紀念館等方式將紅色文化具體的開發利用。”然而,另一些紅色革命遺址地處經濟落后地區,項目投資不足,紅色革命遺址的開發模式簡單,展示方式單一。館內多為革命文物、圖畫、烈士遺像和遺物等圖像實物的簡單陳設,聲、光、電等現代科技手段較為落后,缺乏吸引力和活力。有些地方甚至還沒有這些手段,僅僅是停留在完成掛牌、樹立標志碑等基礎性工作的階段。大部分紅色革命遺址的參觀流程只有聽講解,講解完也就學習結束,無法直觀地感受到其中蘊含的“紅色”精神。

(二)紅色文化保護缺乏法律,人民意識淡薄

合理開發的前提是妥善保護。現階段河源市東源縣紅色遺跡遺址的保護工作雖初具成效,但立足整體,保護工作的力度仍然不夠。目前而言,當地缺乏遺址遺跡保護的專項法律法規,且部分相關工作者沒有掌握必要的遺址修復專業知識和技術,對紅色革命遺址遺跡的內涵、價值、信仰和不可再生特征的特點認識也不夠充分;除此之外,游客、村民和村委會也缺乏對紅色革命遺址的保護意識,對一些紅色革命遺址遺跡未能及時地做好保護措施,直接導致紅色遺跡遭受了不可逆轉的破壞。

(三)紅色景區缺乏新鮮血液,人才基礎薄弱

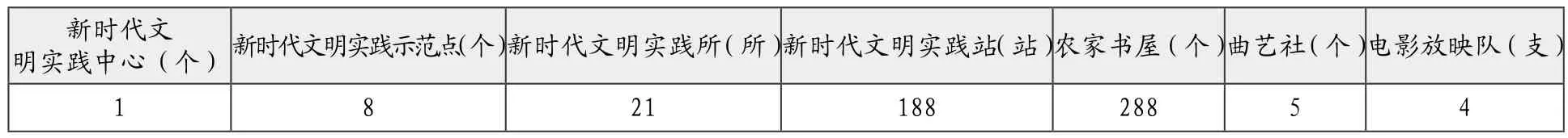

表2 2021年東源縣鄉村振興基本情況

表3 2021年東源縣文化設施的建設情況

河源市東源縣紅色革命景區遺跡保護隊伍中普遍存在人才缺乏、整體素質不高、編制不足等問題。在“嘯仙精神”紅色旅游沿線的村落老年人更為常見,村莊里的青年力量不足;下屯村民宿業、油菜園大多吸引少數非本地養老工人、少數青年在村就業;農村年輕人基本外出務工,沒有新鮮血液的注入,顯然存在著人才基礎薄弱的現象。這也導致以交通、餐飲、住宿、特色產品和娛樂為代表的旅游相關產業鏈帶動不強,影響游客的觀覽體驗,使參觀學習紅色精神的心情大打折扣。

(四)紅色資源價值整合度弱,功能開發欠佳

河源市東源縣不同地區的紅色遺跡遺址資源分布不勻且有些遺跡遺址周邊配套基礎設施相對滯后。面向全社會特別是青少年、團員和黨員干部等特定群體的專題展覽活動較少、流動性低、體驗感差,沒有運用到“紅色文化+”的開發理念;同時吃、住、行、購等綜合配套服務設施建設相對落后,導致一些紅色革命景區出現“吸引不來、居住不下、停留不住、服務不優、推廣不開、感觸不深、收獲不大”的問題。這使得紅色資源整合和功能優化未能取得良好的效果。

三、鄉村振興戰略下紅色文化資源開發路徑探析

(一)推動組織振興,占領意識形態高地

我們將確保黨指導方向和控制大局,并更好地利用黨的建設的指導作用。圍繞東源紅色文化的發展方向,形成文化、宣傳、教育的綜合模式,最大限度地體現了功能與價值的統一。在發展和建設的過程中,黨必須牢牢把握紅色資源的教化作用,注重突出馬克思主義的真理,弘揚和弘揚社會主義核心價值觀,自始至終占領思想高地。

(二)助推人才振興,加強人才隊伍培養

人是社會的主體,是紅色文化資源開發的決定性力量。紅色文化必須堅持以人為本的原則,充分尊重農民的主導地位。需要加強培訓,全面提高東源文化從業人員的服務意識和水平。紅色文化資源的政治歷史具有很強的政治性。有必要定期對口譯員進行培訓,使他們能夠直接、全面、積極、清晰地講述歷史。

(三)助力文化振興,構建特色民俗品牌

創新是引領發展的第一動力。紅色文化資源的開發必須堅持創新意識,注重文化改革創新,突出特色文化品牌的創造。提出以紅色文化為基礎的發展理念,充分發揮紅色資源在農村文化發展中的作用。結合東源特色,加大宣傳力度,打造獨具特色的文化品牌,根據當地實際情況,打造獨具特色的紅色文化路線。實現傳播和服務模式的創新和蓬勃發展紅色文化資源在農村振興戰略部署。

(四)引領生態發展,貫徹青山綠水理論

生態興則文明興。始終以尊重自然和歷史為基本原則,在保護紅色革命遺址的基礎上,統籌規劃科學合理的紅色文化資源,堅持保護措施,在發展中實現發展。充分凸顯紅色文化資源的文化優勢和美麗鄉村的環境優勢。紅色文化資源的開發需要協調經濟發展和生態環境之間的關系,滲透紅色文化景區的每一個角落,并構造了紅色文化生態系統。

(五)促進產業振興,發展本地優勢產業

鄉村振興,產業發展興盛是關鍵環節。須要立足于品質興農、環保興農,以農業供給側結構性調整為重。首先,有力發掘出紅色文化資源與該地傳統性民俗文化和經濟發展有機互補,積極利用蘊含該地代表性的文化發展旅游觀光產業,吸引游人觀賞。其次,建立該地獨具特色的民俗博物館或展覽館,開拓創新當地特色的民俗文化。有效利用自有閑置資源,展現當地傳統農業生產工具和民俗生活。最后,推進民俗農家樂特色旅游產業,借助于現代農業、傳統農業并行,推動農牧民和特色產業發展有機接續。