廣州厚益紗廠:中國機器紡紗的起點

陳曉平

1871年成立的廣州厚益紗廠,是中國第一家機器紡紗廠,此前學術界誤認為系外商所辦。事實上,該廠由馮春庭等廣州商人集股創辦,美國商人富文只是協助引進設備、聘請技師。該廠前后維系了一年多即被迫停工,顯示了早期民族工業創業維艱。

1881年,近代思想家鄭觀應給李鴻章寫信,回顧我國最早引進機器生產工業產品的幾個案例,里面提到“廣州之紡紗”。(《鄭觀應集》下冊)鄭觀應視野開闊,消息靈通,雖然長期在上海經商,卻仍清楚記得十年前廣州商人創辦機器紡紗廠一事。

北京大學教授邵循正曾指出,廣州厚益紗廠是“中國人所辦的小型企業”,認為鄭觀應列舉的國人辦近代工業的幾個例子,“所要說明的是中國商人資本不繼,政治上又無保障,不能抵抗外國資本主義的壓迫而不能維持”。(《邵循正歷史論文集》)邵循正的判斷十分準確。

另一位前輩學者汪敬虞主要依據西方在華報刊,認定該廠是美國商人富文創辦。汪敬虞為近代經濟史權威學者,自從他的研究成果披露后,此說幾成定論。《中國紡織通史》稱厚益紗廠為“美國人在廣州開辦”;《中國近代紡織史》稱“1871年美國人富文在廣州創辦厚益紗廠”。

富文是誰呢?丹尼爾·弗魯曼(1818—1895),中文名富文,出生于美國紐約州,1851年獲碩士學位,受長老會派遣到廣州傳教,初期住在珠光里咸蝦欄。1855年“中國留學生之父”容閎回國后,曾在咸蝦欄與富文同住。也就在這一年,富文用近代測繪方法,完成了一幅十分精確的《廣州城和郊區全圖》。這幅地圖后來歷經修改完善,成為晚清多種廣州地圖的“母本”。

1867年,富文脫離長老會,名義上是“獨立傳教士”,實則利用“中國通”的知識優勢經商賺錢。他多次兼任美國駐廣州領事館翻譯,1870年曾任代領事、副領事,1871年11月辭去領館職務。美國駐廣州領事館檔案中存有富文的辭職信,他對翻譯的工資太低意見很大。在當時的條件下,美領館很難找到合格的翻譯人才,因此1872年10月至次年8月又聘請富文當臨時翻譯。

1871年1月,美國政府代表倫道夫·凱姆巡視亞洲、埃及、南美洲各處的美國領事館,每到一地,即寫成報告呈報給美國財政部長。1月23日他在廣州寫成的報告中說,兩天前一抵達廣州,他第一時間尋找美國駐廣州領事館,經過一段勞累的路程和不少延誤,才在城市郊區河南的一條小巷里找到。除了在河南堤岸邊懸掛的美國國旗外,路邊沒有指路牌指向領事館所在。領館臨時負責人是副領事富文,商人,當下正在經營的生意有兩項:一是在領事館內開設棉紡廠,二是在珠江口開采蠔殼用來燒煉貝灰,他利用副領事的特殊身份,向中國地方官取得許可證,然后把生意分包給本地人。(《倫道夫·凱姆報告》1871年)這份報告證實,厚益紗廠在1871年1月業已成立。

在與凱姆交談時,富文表示“傳教事業無論在促使中國人改信西方宗教方面,還是從世俗方面角度考慮,都是無用的,他決定拋棄原來承擔的責任,開始回報更多的事業”。凱姆說:“……這位副領事,雖然偶爾還在從事傳教,但更多的是信奉財神而非上帝。”廣東當局禁止本國人在珠江口開采蠔殼,富文卻利用他在領事館供職的外交特權大賺其錢。在美國巡視官員看來,富文是一個投機成性、善于利用治外法權在中國巧取豪奪的奸商。

1871年4月12日,上海《北華捷報》報道:“使用蒸汽動力的紡紗機器很快會在佛禮乍洋行舊址里面安裝,這個地方曾歸海關稽查隊使用,現屬美國領事館。據說,當前該廠股票價格比面值升水40%。”所謂股票升水,也只是說說而已,表明有些商人看好機器紡紗的前景,但當時并無成熟的股票市場。

6月下旬,紗廠設備運抵廣東,“安置停當,正欲開工”,忽然天降大雨,只得稍待。7月7日,《北華捷報》轉引報道稱:“機器紡紗廠設備將在20天左右調試完畢。香港訪客應該去看看……毫無疑問,富文先生正走在正道上;機器設備的引進利用必將開啟中國人的心靈,其效果要比教會同仁開設什么圣經班要有益得多。”

10月28日,《教會新報》對該廠情況作了詳細報道:

廣東省城之河南厚益紡紗局于前月創成,其抓紡汽車成為亙古之杰作……是器由厥公司基首富文師特請霍拿氏自舊金山運來,躬行勘合,指授華人,惟配搭之工,亦勚盡心力,始可告成也。霍拿者,英國人,少習汽紡于該國之曼斯德郡,久航學海,閱歷淵深,故能駛汽車如駕輕就熟。

文中談到的英國工程師“霍拿”,又作“科歌拿”,均按粵語發音譯出。原文還詳細描繪了當時用蒸汽機驅動機器紡紗的整個工藝操作流程。紗廠全套設備從美國舊金山進口,總投資約2萬銀元,共有紗錠1280枚,使用工人13人,每日出粗紗400磅,若日夜開工可出產800磅。

紗廠的籌備、試產、投產過程都不太順利。投產不久,紗廠附近居民召集會議,發表了一份抗議聲明,稱:“廣州河南洲頭咀厚益紗廠的建成,給左鄰右里帶來極大的焦慮與威脅,火爐里面蹦出來的火星日夜在我們的房頂上亂飛。最近,火星濺落到裕昌店屋頂,點燃了正在晾曬的床上用品,幸虧及時撲滅。”(《孖剌西報》1871年10月25日)聲明接著列舉幾個著火事例,雖經及時撲滅,畢竟威脅太大,居民強烈要求業主把工廠遷往其它地方。李姓房東也參加了會議,他透露議租時租客只說用來居住。

紗廠負責人馮春庭、羅禮庭等出席了會議,在聽到鄰居的反映后,答應先行停工,并在與其他股東協商后,設法將紗廠遷址。到了2月,報章稱:“機器紡紗廠業已停產。事情顯示,紗廠的中國業主及利益相關人士三心二意。實際情況是……想把外國人排擠出去。”(《北華捷報》轉引《德臣西報》,1872年2月8日)這篇報道無視紗廠蒸汽爐火災隱患這一事實,惡意猜測,不披露具體事實,對中國商人極盡詆毀之能事。一周后,《北華捷報》另一篇報道相對客觀一些:“棉紗廠的中國業主與傳教士經理之間出現了意見分歧。”

鄰里抗議聲明披露紗廠設在洲頭咀,廠房向一位中國李姓業主租來,英文報紙則認為廠址設在廣州河南美國領事館內,這種說法分歧需要解釋。筆者認為,鄰里抗議聲明最準確,畢竟他們是火災隱患的受害人,不會把自己居住的地點弄錯。合理的解釋是:紗廠租用的是國人的土地,但因為富文的關系,特地租在美國領事館隔壁,有通道相連,給外國人造成紗廠設在領事館內的錯誤印象。

洲頭咀位于廣州河南(今海珠區)西北角的沿江地帶,與十三行、沙面隔江相望,有很多渡船往來兩岸之間。第二次鴉片戰爭期間的1856年,兩廣總督葉名琛授意群眾燒毀外國商館所在地十三行,歷史建筑付諸一炬,只有對岸河南鰲洲、洲頭咀的洋行倉庫保留了下來。戰后初期,洋行大班和領事回華,沒有合適的住處,只能到河南租房暫住,或在附近租地新建適合西方人居住的洋樓。1865年沙面租界建成后,英、法領事館遷入,其它國家并未立即跟隨,直到1867年,仍有美國、西班牙、丹麥、普魯士、葡萄牙等國領事館留在河南。(《中國和日本的條約口岸》1867年版)后來,這些領事館陸續搬到沙面,給人造成使館都在沙面的印象。因英文報紙報道紗廠設在領事館內,有些學者由此誤認為廠址也在沙面。

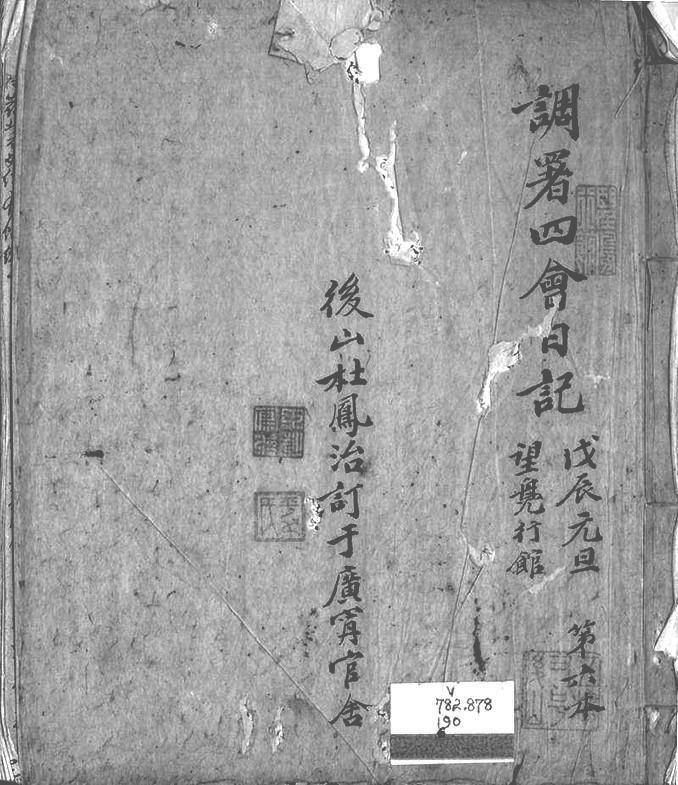

中山大學歷史系教授邱捷在《晚清官場鏡像:杜鳳治日記研究》一書中,對數百萬字的杜鳳治日記作了精湛深入的研究,有很多新發現,可謂晚清制度史、社會經濟史領域的杰作。

杜鳳治于1866年至1880年間在廣東做了十幾年的州縣官,其中有5年多擔任南海知縣。當時,南海知縣、番禺知縣都駐扎在廣州城內,負責管理廣州城各一半。由于沙面租界屬于南海縣地面,洋務方面的事務主要由南海知縣經辦。1872年3月,當厚益紗廠發生債務糾紛時,杜鳳治受上司委派與美國領事一起審理此案。

1872年3月30日掌燈時候,杜鳳治收到兩廣總督瑞麟的札文稱:應美國領事趙羅伯要求,派杜鳳治會審案件。案件內容就是美國商人富文與英國工程師科歌拿控告厚益紗廠中方股東馮春庭、閔熾南、羅禮庭、梁紉秋、胡慶周等欠債未還,定4月2日中午在河南美國領事館開庭審理。

4月2日,杜鳳治出靖海門,搭船來到河南,被趙羅伯迎入領事館。再過一會,原告富文、科歌拿到場,但中方股東馮春庭等5人都不敢出庭。富文稱,中方股東欠他共1700多元,這筆錢包括他本人“在行管理賬目每月工銀百元”,以及“加付本銀”。所謂“加付本銀”,指的是紗廠追加購買的設備配件資金。另外,科歌拿“在行打工掌紡車”,控告紗廠欠他工資700多元。

汪敬虞等學者曾以為紗廠是富文所創辦的。然而,按照杜鳳治披露的股權結構,富文只占總股份的2.63%,應該是最小的股東,紗廠的主要股東是馮春庭等人。富文在紗廠擔任什么角色?筆者判斷,他實際上只是股東所聘請的職業經理人。

紗廠在規劃上存在較大問題,富文負有主要責任。香港歷史學家施其樂轉引1871年12月23日《德臣西報》稱,科歌拿的年薪高達2000銀元,這對一個總投資僅為2萬銀元的工廠來說是難以承受的負擔。富文若真的為工廠前景著想,就不應該聘請薪水如此之高的工程師。對于一個初創工廠來說,成本、費用若不能加以嚴格控制,開工即虧損,對中國業主的信心打擊很大。糾紛爆發的誘因有幾個,其中之一是中國業主不想繼續給科歌拿支付超高額工資,英文報紙則站在西方人立場,認為狡猾的中國商人學會了如何使用機器后,就想把外國人趕走。

1872年4月2日,美國駐廣州總領事趙羅伯與杜鳳治組成“聯合法庭”,審理厚益紗廠債務糾紛一案。接案之前,杜鳳治已感到厭煩,在日記里面抱怨“真討嫌事也”。科舉出身的地方官飽讀詩書,處理涉外案件卻缺乏基本知識,處處感到棘手,只想盡快了事。

法庭調查,紗廠共欠富文、科歌拿1700多元,如果將工廠設備、存貨出賣的話能收回1萬多元。杜鳳治為免麻煩,聽從趙羅伯意見,判決將工廠設備、貨物發賣,先償還欠債,剩余資金按股份分配。他在日記中說:馮春庭等人不敢到庭,情形可知,富文兩人既然已經當庭發誓,數目應該準確,請趙領事判決處理,把廠里設備存貨拍賣還債就是了。

杜鳳治不顧司法公正性,只希望盡快結案,在沒有聽取被告申訴的情況下做出有利于原告的判決。被告作為普通中國商人,在當時的環境下最怕“見官”,這個選擇當然是錯誤的,由此也就承擔了最大損失。

4月4日,香港《德臣西報》的記者終于認識到之前報道的偏頗,對這個極不合理的判決作了客觀評價:“星期一,紗廠業主與傳教士經理之間的糾紛,由新任領事在領事館內進行審理。奇怪的是,法官并沒有用公平的程序來保護各方利益,領事扣押了機器和配件,以償付一筆不超過600美元的債務,這筆債是廠方欠設備供應商的。在西方人吹噓之下,中國人曾以為西方司法體系比較公正,至此大吃一驚,大呼‘亂來’。整個事件的處理中,似乎有個無常鬼在搗亂,十分令人遺憾。”

文中所說“不超過600美元”,指的是紗廠“欠”富文的1700多元,當時1美元大約兌換3個銀元。紗廠設備、配件至少價值16000多元,卻為了1700多元債務被全部扣押拍賣,這是極不合理的判決。在接下來的拍賣中,富文本人僅以4900元買下工廠設備與配件。(《北華捷報》1972年6月1日)粗略推算,中國股東損失在1萬元以上,富文則充分利用了治外法權從中獲利。

廣州厚益紗廠是我國第一個機器紡紗廠,馮春庭等廣州商人大膽嘗試,率先引進先進設備,開拓了機器紡紗事業。但因缺乏通盤知識,未能做好規劃,可能受到富文的誘導,投資2萬元購買到的設備規模太小,科歌拿的工資又大大超過一般標準,使得生產出來的面紗平均成本過高,難以取得贏利。工廠選址失誤,被洲頭咀密集的商鋪包圍,火災隱患極大,被迫停工。

近代早期民族工業的發展,經歷了十分曲折的歷程。正如邵循正所言,中國商人“資本不繼,政治上又無保障,不能抵抗外國資本主義的壓迫而不能維持”。如果他們事先了解到合理的紗廠投資規模,或是放棄,或是在籌集到足夠資本的情況下再嘗試,也不至于如此狼狽。更重要的是,他們沒有政治上的靠山,先是被富文所誤導,后來又被富文利用領事裁判權侵奪了權益,清廷南海知縣卻只求盡快結案,沒有采取任何措施保護華商權益。

當時曾有人提議,請近在咫尺的十三行巨商伍崇曜出資挽救紗廠,這是十分高明的解決辦法。1757年至1842年間,中國進出口貿易均集中在廣州十三行進行,伍崇曜之父伍秉鑒長期擔任十三行“總商”,積累了巨額財富,被法國報刊評為當時的“世界首富”。鴉片戰爭后,伍家財富即使有所縮水,實力仍十分雄厚。如果杜鳳治能以知縣身份勸說他加盟,首先清償工廠債務,追加投資,擴大生產規模,加強對工人的培訓,提高生產效率,假以時日,或可扭轉局面。

1870年代,正是洋紗打開中國市場的開始。此后數十年,洋紗在中國銷量迅猛增長,僅上海一埠,1875年就進口棉紗18.9萬兩,此后不斷攀升,到1890年更高達950萬兩,隨后成長為我國最大進口商品。(嚴中平《中國棉紡織史稿》)非常可惜的是,厚益紗廠未能抓住這個不可多得的市場機會。

廣州厚益紗廠的失敗是我國近代工業發展史上一個十分慘痛的教訓。近代工業的發展需要有一個公平競爭的環境,當時清政府對發展工業缺乏認識,又受到列強在華勢力的壓迫,不能公正地處理中外雙方的糾紛,第一家機器紡紗企業就此夭折。

(作者系文史學者)