基于知識圖譜的工業化建筑信息化研究綜述*

黃瀅 陳瑞兄 崔銀洪 孫丹陽

(江西科技師范大學,江西 南昌 330013)

0 引言

2020年,住房和城鄉建設部(簡稱住建部)等13個部門聯合發表指導意見[1]提出要推進建筑行業工業與數字智能化升級。我國的工業化建筑于20世紀50年代提出,但在大規模建設需求下現澆建筑占據市場,工業化建筑進程緩慢[2]。工業化建筑技術可以顯著降低對環境的破壞,同時提升建筑的生產率[3]。工業化建筑具有以工廠為基礎的性質,可以充分利用新興技術[4]。新技術(如物聯網、優化算法和傳感技術)的結合可以顯著改善工業化建筑項目中的管理實踐[5]。信息化與工業化建筑的聯系是高度密切相關的,融合應用可以最大限度地推動建筑業的轉型發展效率。

工業化建筑日益增多,同時信息技術在其中得到快速應用,學術界也越來越關注該領域的研究,但對于現有信息技術在該領域的應用研究情況還缺乏系統性的回顧總結。因此,本文基于CiteSpace軟件,對2010—2021年我國工業化建筑信息化領域的研究情況進行梳理,分析當前研究進展,以及研究熱點與趨勢,探索信息技術在工業化建筑發展背景下的潛力與方向。

1 研究方法與數據

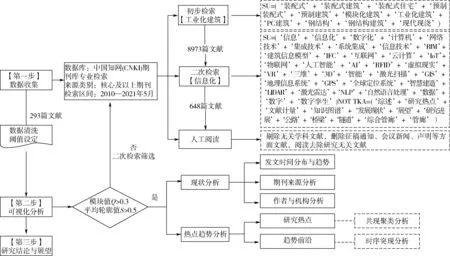

本文的研究步驟主要有3個,具體見圖1:

第一步,數據收集。選擇中國知網(CNKI)數據庫核心及以上期刊文獻作為專業檢索對象,檢索區間為2010—2021(截止到2021年5月17日)。首先,檢索工業化建筑領域的研究文獻8973篇;其次,在第二次檢索時,只包括應用信息技術進入工業化建筑領域的論文,共有648篇文章;最后,通過人工閱讀刪減無關文獻,最終篩選確定293篇文章。

第二步,可視化分析。采用CiteSpace軟件對收集到的文獻進行清洗,生成系列知識圖譜,對文獻的發文時間、期刊、核心作者與機構等基礎知識,以及當前的研究熱點、趨勢及前沿進行系統性分析。在CiteSpace中進行以下設置:時間范圍為2010—2021年,區間間隔為1年;節點類型根據不同分析情況進行選擇;網絡裁剪(Pruning)設為Pathfinder與Pruning sliced networks;其他為默認設置,并對圖譜合理性進行判斷[6]。

第三步,研究結論與展望。根據以上定量定性分析,對工業化建筑信息化研究領域進行整體性總結,并且探析未來的研究方向。

圖1 研究流程框架圖

2 研究可視化分析

2.1 發文量分析

按出版時間統計的研究文獻增長趨勢見圖2。2010—2012年工業化建筑尚未得到廣泛關注,因此相應的信息化研究文獻較少且增長緩慢。2011年住建部在《建筑業發展“十二五”規劃》中指出應大力發展工業化建筑體系,提升信息化應用水平[7]。2013年,國家發改委與住建部共同制訂《綠色建筑行動方案》[8],再次將其作為發展重點。2013—2016年,工業化建筑得到政府大力支持,信息化在該領域的研究也得到探索式發展,發文量上漲。《2016—2020年建筑業信息化發展綱要》[9]使得信息化在工業化建筑中的研究得到重點關注,發表的文獻快速增長。

圖2 發文時間分布趨勢

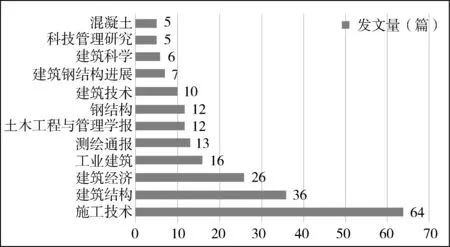

2.2 期刊來源分析

經整理,發現293篇文章分別發表在66種不同的核心期刊上,其中發表5篇及以上的期刊有12種。據圖3可知,收錄工業化建筑信息化研究文獻的重要核心期刊有《施工技術》(64篇)、《建筑結構》(36篇)、《建筑經濟》(26篇)。《施工技術》對相關研究所設的欄目最多,對工業化建筑領域的信息化研究貢獻也最大。《建筑結構》主要是對信息技術在各種工業化建筑中的應用進行實踐研究。《建筑經濟》中收錄的文獻更側重于信息技術在預制裝配式建筑中的項目管理研究。其余20篇以下的期刊對于工業化建筑信息化研究的專欄設置種類較少,收錄較晚,并且學科主要集中于建筑科學與工程。

圖3 發文量5篇及以上核心期刊

2.3 作者與機構分析

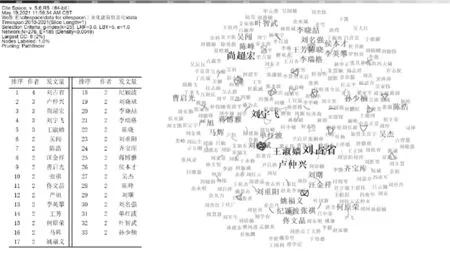

作者與機構分析旨在調查文獻作者及其關系,包括作者和機構的發文和合著作者網絡,以及基于文獻記錄的機構網絡。根據對選定期刊文章的統計分析,確定了工業化建筑信息化研究領域最具發文貢獻水平的作者與機構(圖4、圖5)。

在作者與機構的合著網絡圖譜中,節點的大小表示發文量多少,連線表示在研究中建立的協作聯系。在圖4與圖5中,節點個數分別為276與222,連線在100~200之間,說明作者與機構之間對該領域已經有了一定的研究,但網絡密度都很小,這表明各學者間和各機構間的合作關系并不密切,大都為獨立性研究。該領域的研究學者主要來自科研院所或建筑企業,科研機構學者常與同地區建筑企業的研究人員開展合作,例如:北京工業大學及北京市建筑工程研究院的劉占省,清華大學的劉宇飛,中建三局綠色產業投資有限公司的盧仲興,湖北工業大學的王淑嬙等,以上專家學者在工業化建筑信息化研究領域具有突出貢獻。

圖4 作者發文與合著網絡圖譜(截圖)

2.4 研究熱點

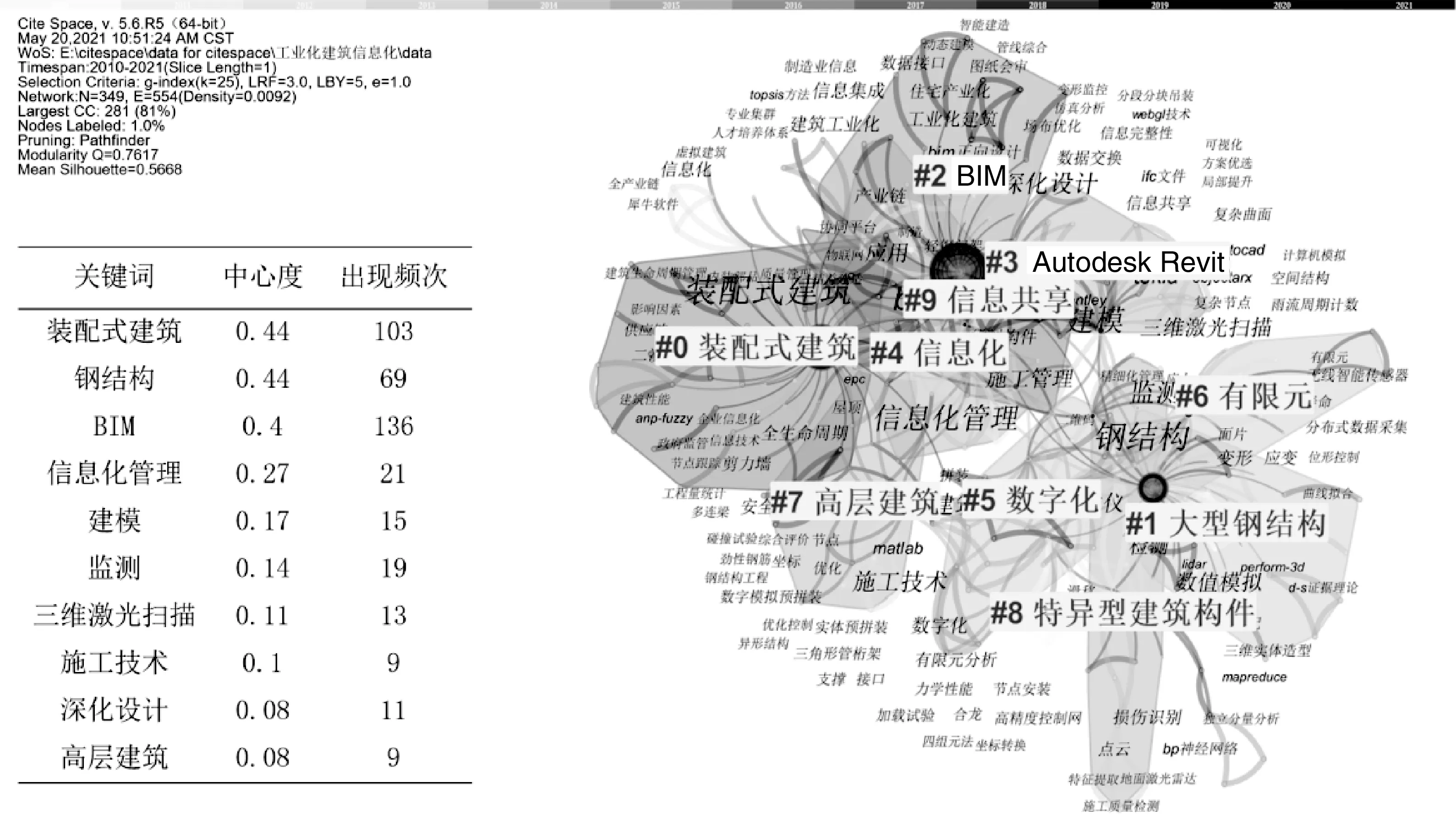

近年來工業化建筑的信息化研究工作已經在不同的專題和主題上進行。關鍵詞通常代表文章的研究內容,關鍵詞共現網絡可以代表這一領域的研究進展[11]。采用似然比檢驗法(LLR),根據唯一性和覆蓋度進行聚類,最終得到關鍵詞共現與聚類圖譜(圖6)。網絡節點數N=349,關鍵詞連線數E=659,網絡密度為0.009 2,Q值為0.760 6(>0.3),S值為0.553 8(>0.5),表明聚類的結構顯著且合理。根據前10個聚類可將工業化建筑信息化研究分為以下幾個主題:

(1)不同類型建筑中的項目管理。其中包括聚類#0裝配式建筑(S=0.977,包括44篇文獻),#1大型鋼結構(S=0.994,包括38篇文獻),#7高層建筑(S=0.908,包括17篇文獻),#8特異型建筑構件(S=0.98)。裝配式建筑中的信息化研究分為可持續性[12],設計[13]與性能[14],過程管理(包括施工管理[15]、質量安全管理[16]、集成管理[17]、供應鏈管理[18]、信息管理[19]、成本控制[20]、資源調度[21]、風險控制[22]、生命周期評價[23]等)。鋼結構建筑項目中的信息化研究有基于掃描技術的施工檢測[24]與變形監測[25],以及相應的數據分析[26]、測量定位[27]與損傷識別[28]、系統軟件開發[29]、設計[30]與項目管理應用[31]等。并且工業化建筑中高層建筑與異型化結構增多,施工難度與精度要求高,因此對特殊結構中的信息化研究也逐步深入,如BIM技術在異型鋼結構設計中的找形[32]、三維激光掃描與點云技術在復雜構件中掃描獲取精確定位的研究[33]。

(2)信息技術軟件的應用與開發。其中包括聚類#2 BIM(S=0.962,包括31篇文獻),#3 Autodesk Revit(S=0.941,包括28篇文獻),#6有限元(S=0.909,包括20篇文獻)。Revit常與Tekla Structure、有限元等BIM相關軟件在工業化建筑中進行參數化建模設計應用(包括信息檢索[34]、信息完整性[35]、設計建模[36]等),施工應用[37],管理應用[38],與3D掃描[39]、數字孿生[40]、二維碼技術[41]的集成二次開發應用等。例如:余括[42]基于Revit、Staad、Tekla及Lumion多個BIM軟件,檢驗了多軟件在工業化建筑項目中進行協同設計的可行性。

圖6 關鍵詞共現與聚類圖譜(截圖)

(3)信息化和數字化的集成協作。其中包括聚類#4信息化(S=0.829,包括26篇文獻),#5數字化(S=0.847,包括22篇文獻),#9信息共享(S=0.924,包括13篇文獻)。在工業化建筑中信息化研究包含建筑項目與企業的信息化管理[43],數字化建造與分析[44],集成應用平臺的二次開發[45],集成技術的實踐應用[46]。例如:占羿箭等[47]基于工業化建筑部品件的高要求趨勢,提出了一種將預制構配件與三類內裝部品相結合的智能化制造信息集成交互平臺。

2.5 研究趨勢與前沿分析

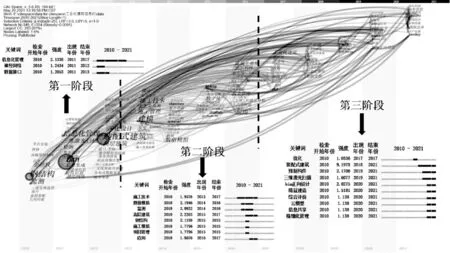

為觀察我國工業化建筑信息化領域研究階段的演變過程,以“Keyword”為分析節點,采用“Timezone”與“Burstness”的方式顯示,得到關鍵詞時序圖譜與突現詞(圖7),分析研究熱點的變化以及前沿動態。從時間節點上看,國內的工業化建筑信息化研究可以分為3個階段,每個階段的研究重點如下:

(1)第一階段(2010—2012年)。“信息化管理”突現強度最強,持續時間最久。根據時序圖譜可知,最初主要發展以鋼結構為主的工業化建筑,對于鋼結構建筑中的施工模擬與節點變形、結構損傷識別等風險管理問題常利用神經網絡、激光掃描、計算機模擬、傳感器等信息技術進行研究解決。BIM技術開始在鋼結構與裝配式建筑項目中發揮設計、信息集成的作用,注重解決數據接口開發、數據采集等信息化管理問題。例如:季俊[48]為解決輕鋼門架結構BIM中信息交互性障礙問題,利用編程優化了軟件數據接口。

(3)第二階段(2013—2016年)。該階段側重于發展鋼結構建筑,其中高層建筑也受到廣泛關注。在項目管理中注重信息技術對于施工技術的優化,利用數值模擬及監測手段進行全生命周期的應用與管理,特別是深化設計與施工模擬。除此以外,鋼結構變形、監測與性能優化的高精度和質量安全管理依舊是重點。開始嘗試將BIM技術與AR、物聯網及P6(Primavera 6.0)等技術結合,進行多維集成化仿真模擬模型與技術開發的研究。例如:潘尚科等[49]將P6(Primavera 6.0)與BIM技術進行集成應用,為項目進行方案優化、碰撞檢測、工期及成本控制提供了數據服務平臺。

(4)第三階段(2017—2021年)。該階段的復雜建筑與異型構件增多,著重于裝配式建筑項目方面的研究。除了將BIM技術應用于工程設計和施工,更加注重物聯網、三維模擬仿真、點云技術的集成,增加了對建筑企業組織的信息化管理。最新的研究熱點是“BIM正向設計”“精益建造”“信息共享”“精細化管理”等。這說明主要關注信息化技術的深度融合應用、精益建造與精細化管理、信息技術間的互操作性、信息共享與協作能力,以及對于信息交互平臺與軟件的二次開發、信息技術的應用能力綜合評估等方面的探索。例如:在裝配式建筑方面,謝琳琳等[40]通過集成多項先進信息技術,構建了基于BIM+數字孿生技術的項目調度智能化管理平臺;在BIM與射頻識別技術基礎上,王紅春等[50]構建了供應鏈信息共享平臺;孫少楠等[51]構建了評價BIM技術在設計階段協同能力的指標體系,并發現數據交互偏差性問題。

圖7 關鍵詞時序圖譜與突現詞(截圖)

3 結語

本文運用CiteSpace可視化分析軟件,系統分析了2010—2020年核心及以上期刊的工業化建筑信息化領域的相關文獻,并進行了文獻計量與可視化分析,研究分析情況如下:

(1)研究分布方面。隨著工業化建筑的推廣和發展,工業化建筑信息化研究文獻逐漸深入,并受到政府有關部門支持力度的影響,2016年后該領域相關文獻呈快速增長之勢。研究學者大都來自科研機構與建筑企業,現有文獻集中于建筑科學與工程學科,但跨區域程度與創新合作程度低,跨學科研究與交流合作較少。

(2)研究熱點方面。主要有以下幾個方向:項目管理實踐、信息技術平臺的開發與應用,以及數字化的集成協作。整體來看,目前研究更集中于信息技術在工業化建筑項目施工技術優化、深化設計與仿真模擬、質量安全問題識別監測、過程精細化管理、數字化集成的開發與應用、信息技術數據交互性問題的探索。信息技術集成的應用開發尚處于初期,信息化主要圍繞BIM技術開展。

(3)研究前沿方面。工業化建筑的信息化研究從參數化設計、計算機仿真模擬和結構節點監測分析等基本理論與基礎應用開始,到關注信息化技術在工業化建筑工程中的深入實踐應用,再到信息化技術深度融合應用、精益建造與精細化管理、集成技術互操作性、信息共享與協作能力,研究分散且耦合性較低,應提升技術集成自動化和大數據分析、決策和知識管理系統開發等方面的研究。

針對以上分析,本文提出以下建議:緊密跟蹤國際研究動向,增強國際交流與合作;政府進一步完善工業化建筑發展戰略,為實踐項目提供政策支持,為管理研究提供實證案例;高等院校或相關企業加強工業化建筑信息化的人才理論與技術培養,為研究提供智力支持;加強多學科、寬領域、大范圍的深層次交流合作,提升創新研發能力,擴展信息化技術的多樣化應用實踐,從而縱向深化我國的工業化建筑信息化領域的現有研究,橫向拓展系統化研究知識體系,逐步實現工業化建筑領域中的信息化集成高效應用。