河北昌黎平原區(qū)土壤中氡氣濃度調(diào)查與環(huán)境影響評(píng)估

程立群, 劉 亮, 孫建宏, 趙彥軍

(河北省地礦局 第八地質(zhì)大隊(duì),秦皇島 066000)

0 引言

氡及其短壽衰變子體是天然放射性系列中鈾系、釷系的成員,是人類受天然輻射的主要來源之一。作為一種放射性危害物質(zhì),可通過呼吸道黏膜和血?dú)馄琳线M(jìn)入血液和全身,導(dǎo)致血液和其他臟器,如胸腺、脾臟和淋巴結(jié)等中樞和外圍免疫器官都可能受到輻射的危害,進(jìn)而誘發(fā)癌癥、白血病等疾病的發(fā)生。而環(huán)境空氣中的氡主要來源于土壤,因此,調(diào)查了解土壤中氡氣濃度現(xiàn)狀、分布規(guī)律、危害程度、影響因素等是防止氡危害的關(guān)鍵所在[1-4]。近年來,我國雖然陸續(xù)開展了一些土壤中氡氣濃度調(diào)查工作,但工作程度還不夠,很多地方尚屬空白,特別是結(jié)合地區(qū)特點(diǎn)和地質(zhì)背景的氡氣濃度調(diào)查與評(píng)價(jià)更是少之又少[5]。

隨著京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略的實(shí)施,河北省特別是一些環(huán)首都市縣將承接部分非首都功能。本著建設(shè)綠色、可持續(xù)的人居環(huán)境的理念,廊坊三河、唐山豐南等縣市率先開展了土壤中氡氣濃度水平調(diào)查與環(huán)境危害程度分類工作。成果顯示:土壤氣中氡濃度三河平均值在20 000 Bq/L~25 000 Bq/L之間,唐山平均值在15 000 Bq/L~20 000 Bq/L之間[6]。研究區(qū)內(nèi)尚未開展過類似工作和研究。

通過本次調(diào)查,掌握了河北省昌黎縣平原區(qū)土壤中氡氣濃度水平、分布特征及影響因素,獲取了區(qū)域土壤中氡氣濃度背景值,并對(duì)其環(huán)境危害程度及作為民用建筑工程場(chǎng)地防氡措施等級(jí)進(jìn)行了評(píng)價(jià)與分類。對(duì)今后區(qū)內(nèi)的土地開發(fā)利用規(guī)劃和減少土壤中氡氣對(duì)人類生產(chǎn)生活的危害,具有重要指導(dǎo)意義。

1 研究區(qū)概況

1.1 自然地理

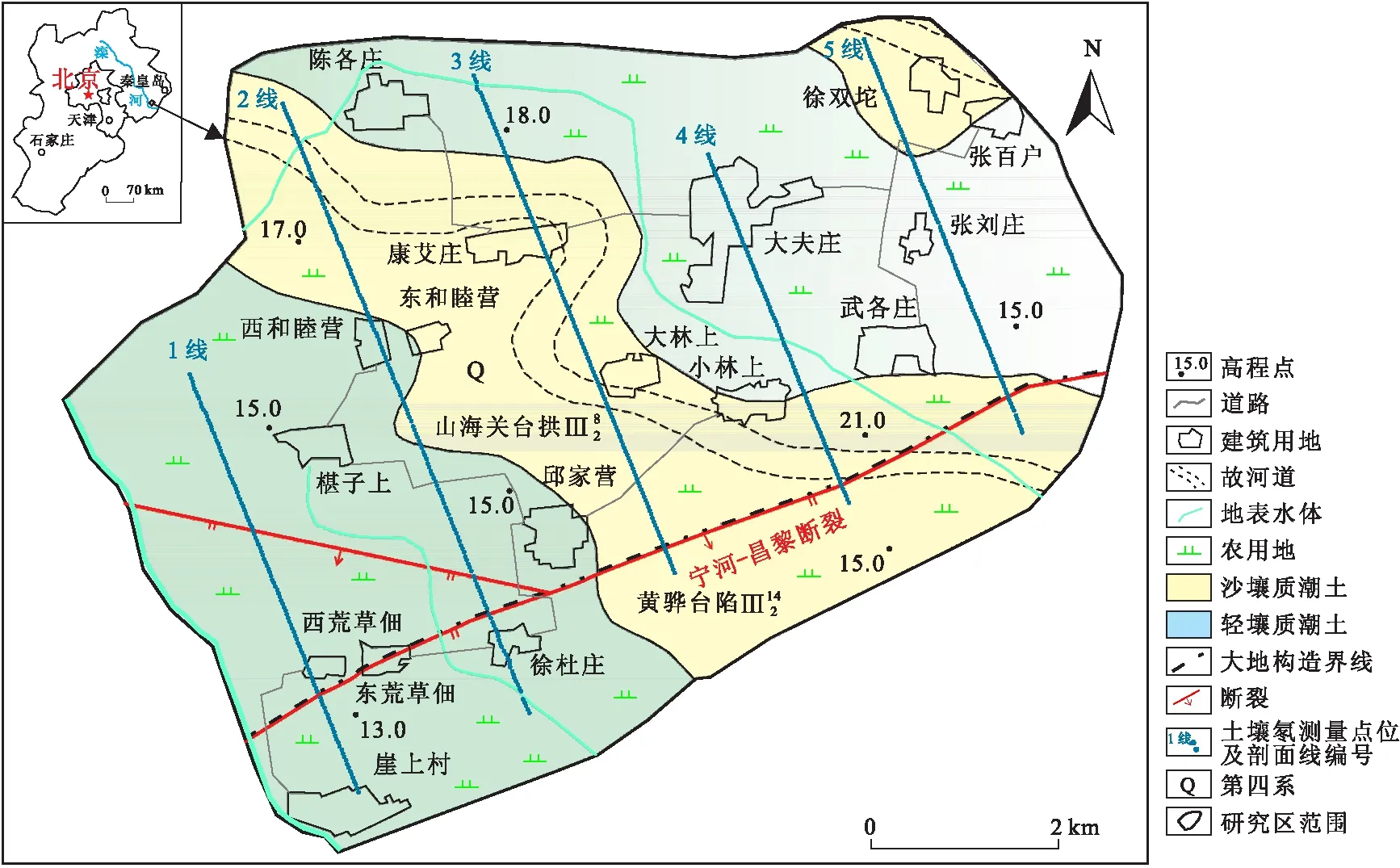

研究區(qū)位于河北省秦皇島市昌黎縣西南部,中心地理坐標(biāo):東經(jīng)118°57′24″,北緯39°37′36″,面積約66.60 km2。地貌屬灤河沖洪積平原,地形總體平坦,略呈北高南低之勢(shì),地面標(biāo)高在13 m~18 m之間。區(qū)內(nèi)村莊星羅棋布,勞動(dòng)力富足,主要以外出務(wù)工和農(nóng)業(yè)種植為生。本區(qū)屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候區(qū),四季分明;夏季多東南風(fēng),炎熱多雨;冬季多西北風(fēng),干燥寒冷。區(qū)域內(nèi)主要地表水系―灤河由研究區(qū)西2 km處自北向南流過,區(qū)內(nèi)無常年徑流地表水系,僅分布有三條人工溝渠及多個(gè)池塘(圖1)。

圖1 研究區(qū)位置及地貌地質(zhì)圖

1.2 地質(zhì)概況

1.2.1 地層

1)第四系(Q)。全區(qū)均被較厚第四系所覆蓋,厚120 m~420 m,北薄南厚。主要巖性為灤河洪沖積形成的粉土、粉沙土、細(xì)沙;黃褐色、淺灰色,半滾圓-滾圓狀。局部夾淤泥質(zhì)粉土,淺黃灰色,飽和,稍密,含沙量較高。具水平層理,地層水平延展性好;地下水位埋深6 m~10 m;適宜作一般工業(yè)與民用建筑基礎(chǔ)的持力層。

2)第三系(N)。主要分布于研究區(qū)南部寧河-昌黎斷裂南側(cè),隱伏于第四系地層之下,總厚度在700 m以上。巖性主要為長石巖屑砂巖、泥巖,局部分布有杏仁狀玄武巖及鎂質(zhì)碳酸鹽化凝灰?guī)r。其中,長石巖屑砂巖呈灰色,中細(xì)粒結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造;礦物成分為石英、鉀長石、斜長石、黑云母等。泥巖呈灰色,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造;主要成分為泥質(zhì),約占巖石總量的94%~95%,碎屑主要為石英、長石;呈次棱角狀~次圓狀,粒徑為0.02 mm~0.55 mm。

3)太古界(Ar)。主要分布于研究區(qū)第四系及第三系地層之下,埋深較大,巖性主要為:混合花崗巖、片麻狀混合巖、黑云變粒巖、混合巖化黑云變粒巖,次為磁鐵石英巖、磁鐵透閃石英巖、含磁鐵鐵閃石英巖、磁鐵黑云變粒巖、斜長角閃巖等。

1.2.2 構(gòu)造

區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,區(qū)域性深大斷裂寧河-昌黎斷裂及其次級(jí)斷裂在研究區(qū)南部穿過。該斷裂為一條地殼基底深斷裂,西南起自寧河,向東北經(jīng)本區(qū),過昌黎轉(zhuǎn)向東入渤海,斷裂總體走向NE50~NE70°,傾向SE,為上陡下緩的鏟形正斷層,其控制了南側(cè)黃驊臺(tái)陷北段中、新生代沉積。資料顯示,該斷裂為一多期活動(dòng)性斷裂,主要活動(dòng)時(shí)代為晚更新世早期,近年昌黎縣東南部小震頻繁,與其活動(dòng)有關(guān)[7-8]。

1.2.3 巖漿巖

區(qū)內(nèi)巖漿活動(dòng)較弱,在第四系地層之下只有零星脈狀偉晶巖穿插于太古代變質(zhì)巖中。

1.3 土壤概況

研究區(qū)內(nèi)土壤類型主要為輕壤質(zhì)潮土、沙壤質(zhì)潮土(圖1),有機(jī)質(zhì)含量不高,土質(zhì)貧瘠[9]。土壤中有大量沙、礫石夾雜,部分區(qū)域?yàn)楹恿鳑_積沙、礫層,土質(zhì)疏松、土體空隙較大。

2 調(diào)查方法

2.1 測(cè)點(diǎn)分布

在5條北東向的測(cè)線上進(jìn)行了土壤中氡氣測(cè)量,測(cè)線間距為2 km,測(cè)點(diǎn)間距為40 m,測(cè)點(diǎn)采用GPS+羅盤定位,定位誤差小于3 m,共計(jì)測(cè)點(diǎn)656個(gè)(圖1)。

2.2 測(cè)量?jī)x器和測(cè)量方法

測(cè)量?jī)x器:本次調(diào)查使用核工業(yè)北京地質(zhì)研究院研發(fā)的FD216環(huán)境氡測(cè)量?jī)x,探測(cè)下限為300 Bq/m3。該儀器以閃爍瓶法為基礎(chǔ),用氣泵將土壤中含氡的氣體吸入閃爍瓶,氡及其子體發(fā)射的α粒子使閃爍瓶中的ZnS(Ag)發(fā)光,光電倍增管把光訊號(hào)變成電脈沖;經(jīng)放大整形后由控制電路進(jìn)行計(jì)數(shù)。根據(jù)單位時(shí)間內(nèi)的電脈沖與氡濃度的正比關(guān)系即可確定閃爍瓶中氡濃度。

測(cè)量方法:在每個(gè)樣點(diǎn)上,①用直徑2.0 cm左右,長80 cm的鋼釬,在土壤中打約70 cm深的孔;②將鋼釬拔出迅速將取樣器插入孔中,并將取樣器頂端地表部分用土密封壓實(shí),以防抽氣時(shí)大氣進(jìn)入孔中;③用軟橡膠管將取樣器與儀器連接,測(cè)量參數(shù)設(shè)置為:充氣時(shí)間為2 min(即采樣體積為1.5 L),測(cè)量時(shí)間為5 min,排氣時(shí)間為2 min;④按“土壤氡”鍵進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量過程為本底測(cè)量-充氣-測(cè)量-排氣;⑤測(cè)量完成,記錄數(shù)據(jù)。

質(zhì)量保障:為了避免溫度、濕度等外界因素對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,本次工作選在了2020年10月-11月進(jìn)行,氣溫在18℃~24℃之間;如遇下雨,雨后48 h內(nèi)不進(jìn)行野外測(cè)量工作,每個(gè)測(cè)點(diǎn)觀測(cè)3次數(shù)據(jù),取平均值作為實(shí)際觀測(cè)結(jié)果。其中6個(gè)測(cè)點(diǎn)數(shù)值低于探測(cè)下限,整體報(bào)出率為99.1%,說明本研究選用儀器和測(cè)量方法滿足在本研究區(qū)開展土壤中氡氣濃度測(cè)量工作要求;測(cè)量結(jié)束后對(duì)其中的70個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行了復(fù)查測(cè)量,大于實(shí)際測(cè)點(diǎn)的10%,其中3個(gè)點(diǎn)測(cè)量重復(fù)性誤差>5%,重復(fù)測(cè)量合格率為95.7%,測(cè)量數(shù)據(jù)可靠,滿足研究要求。

3 調(diào)查結(jié)果

3.1 土壤中氡氣濃度水平

表1 土壤中氡氣濃度統(tǒng)計(jì)(單位:Bq/L)

(1)

(2)

計(jì)算出的本區(qū)背景值為5 455.7 Bq/L,低于全國平均值[11]7 300 Bq/L,標(biāo)準(zhǔn)離差為3 199.3,最高值為背景值的近11倍。有超過50%的測(cè)量點(diǎn)數(shù)值小于全區(qū)背景值,約40%的測(cè)量點(diǎn)氡氣濃度值在背景值的1倍~3倍之間,不到3%的測(cè)量點(diǎn)氡氣濃度值在背景值的3倍以上,7個(gè)測(cè)量點(diǎn)氡氣濃度值大于背景值的6倍(圖2)。

圖2 土壤濃度分布直方圖

3.2 土壤中氡氣濃度分布特征

根據(jù)本次實(shí)測(cè)656個(gè)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)制作土壤中氡氣濃度等值線圖(圖3)。由圖3可知,土壤中氡氣濃度值低于背景值的區(qū)域主要分布在研究區(qū)中部和東北部故河道附近,面積約27.09 km2,占研究區(qū)總面積的40.67%;土壤中氡氣濃度值大于等于背景值而低于2倍背景值(≥5 455.7 Bq/L~<10 911.4 Bq/L)區(qū)域,主要分布于研究區(qū)中北部故河道沿岸一帶,面積約25.86 km2,占研究區(qū)總面積的38.83.%;土壤中氡氣濃度值大于等于2倍背景值而低于3倍背景值(≥10 911.4 Bq/L~<16 367.1 Bq/L)的增高區(qū),主要呈條帶狀分布于研究區(qū)西南和東部區(qū)域,面積約11.41 km2,占研究區(qū)總面積的17.13.%;大于等于3倍背景值(≥16 367.1 Bq/L)的異常區(qū),主要分布于研究區(qū)中南部和東部區(qū)域,面積約2.24 km2,占研究區(qū)總面積的3.37%。

4 環(huán)境影響評(píng)價(jià)

4.1 環(huán)境危害程度評(píng)價(jià)

Akerblom[12]將土壤中氡氣濃度對(duì)環(huán)境危害分為3級(jí):Ⅰ級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn))土壤中氡氣濃度≤10 000 Bq/L;Ⅱ級(jí)(中風(fēng)險(xiǎn))土壤中氡氣濃度在10 000 Bq/L~50 000 Bq/L之間;Ⅲ級(jí)(高風(fēng)險(xiǎn))土壤中氡氣濃度≥50 000 Bq/L。

將研究區(qū)內(nèi)所有測(cè)點(diǎn)按該分類等級(jí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并制作成危害程度分區(qū)圖(圖4)。從圖4中可知,研究區(qū)內(nèi)環(huán)境危害Ⅰ級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn))區(qū)面積為52.75 km2,占研究區(qū)總面積的79.20%;環(huán)境危害Ⅱ級(jí)(中風(fēng)險(xiǎn))區(qū)面積為13.81 km2,占研究區(qū)總面積的20.74%;環(huán)境危害Ⅲ級(jí)(高風(fēng)險(xiǎn))區(qū)面積為0.04 km2,占研究區(qū)總面積的0.06%。總體來看,研究區(qū)屬土壤中氡氣危害中低風(fēng)險(xiǎn)區(qū),只有極少的區(qū)域?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,且分布于農(nóng)田中,對(duì)人居環(huán)境危害程度較低。

圖4 土壤中氡氣濃度對(duì)環(huán)境危害程度分區(qū)圖

4.2 防氡措施等級(jí)評(píng)估

根據(jù)2010年公布的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB50325-2010),即《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》要求,土壤中氡氣濃度不同,民用建筑工程場(chǎng)地要采取相應(yīng)的防護(hù)措施[13]:Ⅰ級(jí)防氡區(qū) 土壤中氡氣濃度≤20 000 Bq/L時(shí),民用建筑工程場(chǎng)地可不采取防氡措施;Ⅱ級(jí)防氡區(qū) 土壤中氡氣濃度20 000 Bq/L~30 000 Bq/L時(shí),應(yīng)采取建筑物底層地面抗開裂措施;Ⅲ級(jí)防氡區(qū) 土壤中氡氣濃度為30 000 Bq/L~50 000 Bq/L時(shí),應(yīng)采取建筑物底層地面抗開裂措施和一級(jí)防水;Ⅳ級(jí)防氡區(qū) 土壤中氡氣濃度≥50 000 Bq/L時(shí),應(yīng)采取建筑物綜合防氡措施。

由圖5可知,Ⅰ級(jí)防氡區(qū)面積為65.02 km2,占研究區(qū)總面積的97.62%;Ⅱ級(jí)防氡區(qū)面積為1.35 km2,占研究區(qū)總面積的2.03%;Ⅲ級(jí)防氡區(qū)面積為0.19 km2,占研究區(qū)總面積的0.29%;Ⅳ級(jí)防氡區(qū)面積為0.04 km2,占研究區(qū)總面積的0.06%。總體來看,研究區(qū)內(nèi)絕大部分區(qū)域作為民用建筑工程場(chǎng)地可不采取防氡措施;少部分需要采取建筑物底層地面抗開裂措施或一級(jí)防水;極少部分需采取建筑物綜合防氡措施。且這些需要采取防氡措施的區(qū)域均分布于村莊之外,對(duì)人居環(huán)境沒有影響。

圖5 民用建筑防氡措施分區(qū)圖

5 影響因素討論

研究表明,影響氡氣在土壤中濃度的因素較多,如氣候、氣象、測(cè)量深度[14-17]等。本次研究統(tǒng)一了測(cè)量深度,并在相同季節(jié)、氣象條件下開展野外測(cè)量工作。因此,本次著重從地質(zhì)角度對(duì)土壤中氡氣濃度起到?jīng)Q定作用的因素進(jìn)行探討。

5.1 地層巖性因素

土壤中的放射性氡氣主要由土壤中含有的U、Th等放射性核素衰變產(chǎn)生,因此土壤中這些放射性元素含量的高低直接影響了土壤中氡氣濃度水平[18]。由表2可知,研究區(qū)土壤中U、Th含量均低于冀東平原及全國平均水平,是造成本區(qū)土壤中氡氣濃度背景值相對(duì)較低的一個(gè)重要因素。

表2 土壤中放射性核素含量

和其他氣體一樣,氡氣在土壤中的運(yùn)移主要體現(xiàn)在擴(kuò)散作用和對(duì)流作用上,這兩種作用的強(qiáng)弱取決于土壤的孔隙度等結(jié)構(gòu)狀態(tài)。研究區(qū)地貌類型為灤河洪沖積扇中Ⅰ級(jí)階地。由于地質(zhì)歷史時(shí)期,灤河曾發(fā)生過多次重要改道,在冀東平原上遺留下眾多故河道及洼地,近河道地帶多沙垅[21]。1970年以來的多次造林改造,活動(dòng)沙丘己基本消滅,但本區(qū)土壤中的含沙量及疏松的物理性質(zhì)卻沒什么變化,特別是故河道分布范圍內(nèi)土壤成分主要為含礫中細(xì)沙;淺灰黃-淺灰色,松散;礦物成分以石英為主,含長石及少量暗色礦物;次棱角狀;富水性、透水性較好。因此,故河道及其附近區(qū)域,氡氣濃度明顯低于背景值及其他區(qū)域(圖3、圖6、圖7),甚至包括寧河-昌黎斷裂經(jīng)過的部分區(qū)域,說明這些區(qū)域土壤的性質(zhì)不利于氡氣的儲(chǔ)存,深部運(yùn)移上來的氡氣能夠迅速逃逸到空氣中。

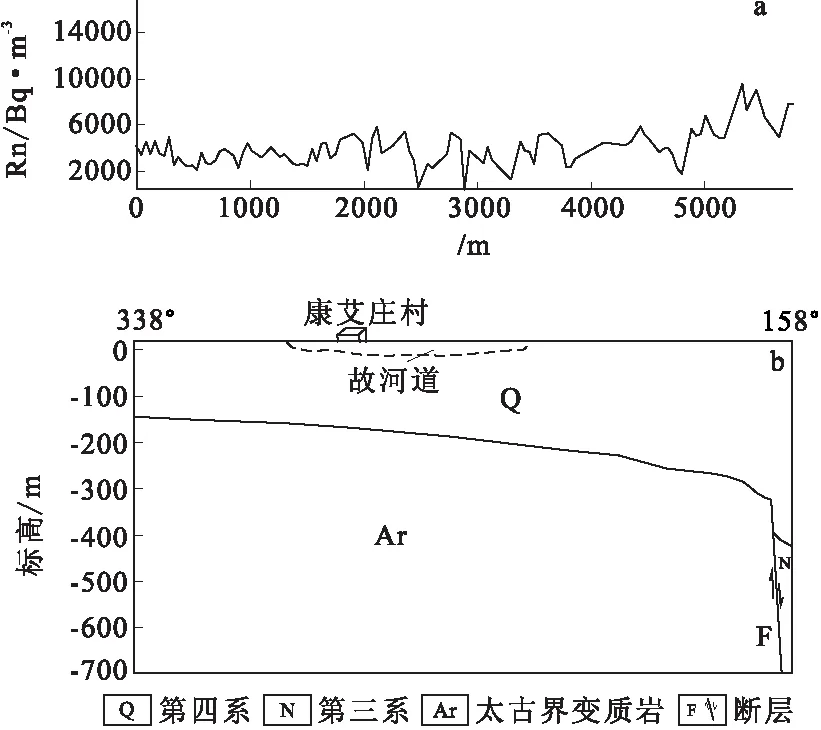

圖6 3線土壤氡濃度地質(zhì)綜合剖面圖

圖7 2線土壤氡濃度地質(zhì)綜合剖面圖

5.2 斷層因素

由于區(qū)內(nèi)基巖埋深較大,且?guī)r性單一,均為太古代變質(zhì)巖,基巖中礦物成分對(duì)區(qū)內(nèi)土壤中氡濃度影響基本可以忽略不計(jì)。由圖7可知,2線剖面南段氡濃度值較高,分布范圍較大,據(jù)前人成果分析推測(cè)為沿寧河-昌黎活斷層從地殼深處向上遷移的U、Ra、Rn在斷層中富集,形成氡源,隨著氡的對(duì)流、擴(kuò)散作用,由氡源形成的氡氣不斷向上遷移,在覆蓋層中形成了以斷層面為中心不斷向四周衰減的氡濃度的分帶[22-24]。而寧河-昌黎斷裂的次級(jí)構(gòu)造又增加了新的深部氡氣來源,疊加在寧河-昌黎斷裂的氡源之上,形成了本區(qū)的氡異常場(chǎng);由于其形成時(shí)代更新、埋深更淺,在一些區(qū)域?qū)ν寥乐须睔獾呢暙I(xiàn)甚至超過寧河-昌黎主干斷裂。雖然受地表淺部土壤理化性質(zhì)的影響并不是所有區(qū)域土壤中氡氣濃度都顯示高異常,但其對(duì)研究區(qū)環(huán)境中氡氣的分布還是具有重要作用,將來對(duì)土地規(guī)劃利用時(shí)須引起足夠重視。

同時(shí),本次研究也對(duì)以往針對(duì)寧河-昌黎斷裂的研究給予了一定的佐證,再次證明了運(yùn)用土壤中氡氣測(cè)量開展斷裂構(gòu)造研究的有效性。

6 結(jié)論

1)河北省昌黎縣平原區(qū)土壤中氡氣濃度范圍為531.9 Bq/L~59 787.2 Bq/L,平均值為5 455.7 Bq/L,低于全國平均水平。

2)研究區(qū)整體屬土壤中氡氣危害中低風(fēng)險(xiǎn)區(qū),只有極少的區(qū)域?yàn)楦唢L(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,但分布于農(nóng)田中,對(duì)人居環(huán)境危害程度很低。

3)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),研究區(qū)97.62%的區(qū)域可不采取防氡措施;2.32%的區(qū)域需要采取建筑物底層地面抗開裂措施或一級(jí)防水;0.06%的區(qū)域需采取建筑物綜合防氡措施。但這些需要采取防氡措施的區(qū)域均分布于村莊之外,對(duì)目前的人居環(huán)境沒有影響。

4)整體看來,研究區(qū)內(nèi)土壤中放射性核素含量較低、土壤松散、含沙量大,不利于氡氣的生成與儲(chǔ)存,特別是故河道及其附近區(qū)域,氡氣濃度明顯低于背景值;土壤氡氣濃度較高區(qū)域主要受寧河-昌黎斷裂及其次級(jí)斷裂的影響,該活動(dòng)性斷裂為氡氣的運(yùn)移提供了良好通道。