淺談幾何光學成像規律的教學

李中土

幾何光學的知識,直觀明了,淺顯易懂,學生也容易掌握。在教學上我主要采取介紹有關的物理概念,讓學生清楚生活中可見到的光現象的物理名稱,如光線等等;然后通過演示實驗或分組實驗,讓學生注意觀察實驗中的現象,也就是像,根據光的傳播路徑做出幾何光路圖,再利用幾何知識,分析總結出幾何光學的成像規律。在教學方式上,主要采用啟發式教學與探究式教學法,調動學生主動思考、主動去探究規律,從而更加牢固地掌握有關幾何光學的知識。

一、幾何光學入門的知識點

光對于人來說,跟空氣一樣,一生下來就開始接觸了,十分熟悉,然而又非常陌生。人們對光的本質問題爭論不休,直到二十世紀初才統一了光的本質是波粒二象性的認識。初中學生剛接觸光學,我們要從最簡單的光知識入手,首先要解決光從哪里來的問題。光是從光源發出的,然而光源是這樣定義的:“能發光的物體就叫光源”。能發光的物體,學生很容易辨別出來,這點不用質疑。而有很多平時不會自己發光的物體,我們也能看到它們,說明它們也能發光,即是光源。學生就不那么容易理解了,那么作為教師就要做好分析釋疑的工作,講解這些物體自己不會發光,但是在白天它們能反射太陽光,反射的太陽光進入我們人的眼睛,我們就能看到它們了。所以廣義上來講,光源應包括能發光和反射光線的物體;其次要了解光的傳播,很容易通過一些小實驗來驗證,光在同一種均勻介質里的傳播路徑是直線;第三就是要讓學生清楚,光的傳播速度很快,晚上手電筒照到哪里,哪里就亮起來,進屋一打開電燈的開關,房間就馬上亮起來,都說明光的傳播速度是很快的,到底有多快呢?可以讓學生知道光速的數值,光在空氣中的傳播速度跟在真空中的速度接近,等于3×108 m/s。這個速度相當于每秒鐘可以繞地球赤道七點五圈。

對于剛學習光學知識的學生來說,還有一點必須弄清楚,就是我們人的眼睛對光的認識。人體的眼睛只有光線直接進入它,眼睛才能看得到;沒有進入它,眼睛就看不到。這就是所謂的光的直進原理。舉一個例子,人不能看到身后來的物體,就是因為身后的物體反射的光線不能直接射入人的眼睛。再如在太空中的宇航員,背對著太陽看太空,是漆黑一片。學生了解了這些知識,對于幾何光學成像的學習是有很大的幫助的。因為有時候“光線”也會欺騙我們,并不是都是眼見為實,也有眼見為虛的。再者,光在傳播過程中并沒有留下軌跡,我們為了研究光的方便,根據光在同一種均勻介質里的傳播路徑是直的這個結論,“用帶有箭號的射線來表示光的傳播路徑及方向,稱作光線。”光路是可逆的,即光可以沿某一方向傳播,也可以沿相反的方向傳播。

二、幾何光學的幾種成像現象

初中物理學里的幾何光學,就是專門研究光的傳播過程中的變化規律。這些變化規律很容易通過實驗的方法來驗證,并通過數學的幾何知識做圖表示出來,既直觀又生動,學生也很容易接受和掌握。 其中一個是 反射定律:“反射光線、入射光線與法線在同一平面內;反射光線和入射光線分別在法線的兩側;反射角等于入射角。”根據光的反射定律,做出光路圖,就很容易得到平面鏡成像的規律:“平面鏡成的是虛像,像與物體的大小相同,像到平面鏡的距離與物體到平面鏡的距離相等,像與物體相對平面鏡對稱。”平面鏡是利用光的反射定律來成像的,與之相似成像原理的還有凸面鏡、凹面鏡、哈哈鏡等,在日常生活、生產、娛樂中也很常應用到。

另一個是折射定律:“光從空氣折射到水中時,折射光線、入射光線、法線在同一平面內;折射光線和入射光線分別位于法線的兩側;折射角小于入射角,折射角隨入射角的改變而改變,入射角增大,折射角也增大;入射角減小,折射角也減小。”通過做光路圖,也很容易說明折射成像的現象。例如潛水員在水中看岸邊的樹木比真實的高大,裝滿清水的桶底看起來比真實的淺等等。解釋上面這些成像的現象都要用光的直進原理。也就是說要畫出虛光線(虛像是虛光線會聚的點,即不是真實的光線會聚的點)。

幾何光學成像還有一種很重要,那就是透鏡成像(薄凸、凹透鏡)。透鏡的應用范圍更廣,科技含量也高,在軍事、生產、生活、娛樂等等諸多領域里都有應用。它的成像原理也是由于光的折射產生的,其成像規律也復雜一點,所以我就側重來談談凸透鏡成像規律的教學。

三、凸透鏡成像規律的教學

在上課前,先布置學生預習新課的內容,了解和掌握凸透鏡的幾個基本概念。并設計實驗方案。

上新課時,老師出示手中的凸透鏡問學生,它是什么?我們在日常生活中哪些設備上還見過它?引導學生回答出在照相機、投影儀上見過它。并告訴學生:“我國古代的勞動人民在很久以前就知道用冰磨成它的樣子,來取火。”它的名字叫什么呢?

它的名字就叫凸透鏡。

請同學們觀察一下實驗桌上的凸透鏡(焦距為5cm)。組織學生觀察、討論分析得出凸透鏡的形狀特征。并板書:凸透鏡:中間厚,邊緣薄的透鏡。

提問:我們知道了光的折射規律,那么光線穿過凸透鏡時會發生什么現象呢?

在光具座上演示:平行光源發出的光線經過凸透鏡折射后會聚于一點。結合實驗現象介紹凸透鏡又叫會聚透鏡、凸透鏡的光心、焦點、焦距和主光軸。

讓學生拿著凸透鏡近距離地觀察書上的字,學生會看到字被放大了,提問:通過凸透鏡看到的物體都是放大的嗎?

然后讓學生拿著凸透鏡慢慢地遠離書上的字,或者觀察遠處的物體。學生通過觀察得知:物體通過凸透鏡發生了變化,遠處的物體變小了,而且倒著。近處的物體只是被放大了,正倒沒有發生變化。

引導學生思考:用同一個凸透鏡觀察不同的物體時,為什么有的放大,有的縮小,有時倒立,有時正立呢?使學生進入探索的物理情景當中。

帶著對凸透鏡的感性認識,開始引導學生探究實驗。介紹光具座、物體到透鏡中心的距離簡稱物距(u)、像到透鏡中心的距離簡稱像距(v)。老師演示引導學生調整光具座,調到蠟燭的火焰、凸透鏡的光心、光屏在同一高度(跟凸透鏡主光軸重合),讓學生明確只有當光屏上得到特別清晰的像,這時光屏的位置才是像的位置,光屏到凸透鏡中心的距離就是象距。這時讓學生分組動手實際操作實驗,改變蠟燭的位置(物距),通過移動光屏得到清晰的象,量出物距和象距,熟練實驗操作,老師來回巡視指導。

學生對實驗操作有了感性認識后,這時讓學生匯報預習時設計的實驗方案,學生可能有各種各樣的計劃,讓他們自己小組內討論決定使用哪一種方案。開始讓學生根據預習時制定的實驗計劃做分組實驗。要求學生不管用何種方案都要做好記錄:像的性質、物距、像距。教師繼續指導學生實驗。

經過一段時間的實驗,學生中大致會出現三種情況:A. 沒有找到像;B. 找到了放大的像,卻找不到縮小的像;C. 光屏上燭焰的輪廓不清晰,學生也認為是像。對這幾種情況,老師稍加提示,移動光屏和蠟燭,就可以找到清晰的像了。

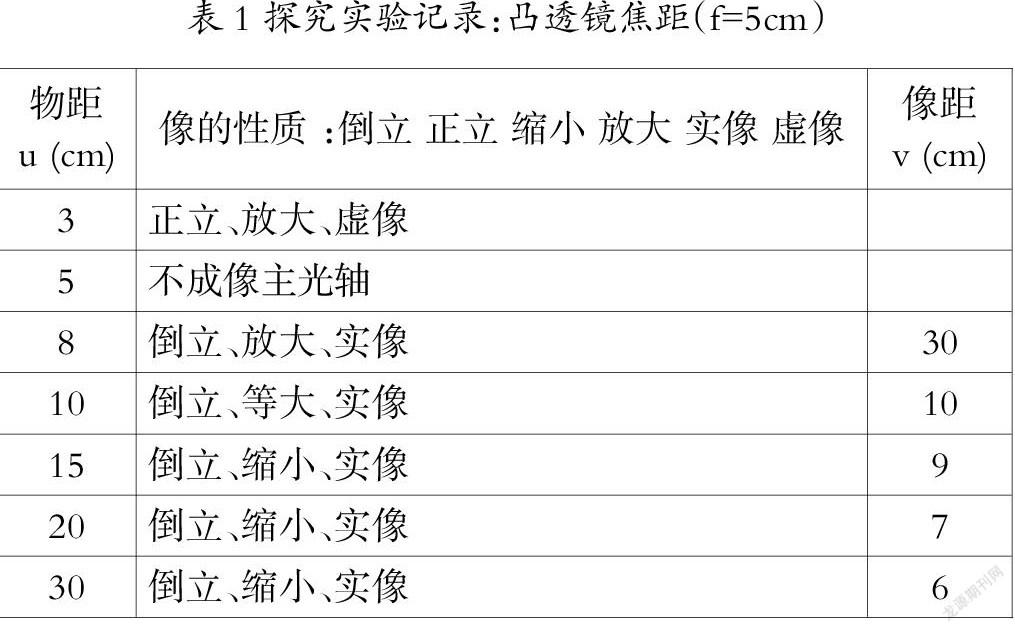

通過學生根據自己設計的實驗方案做了分組實驗,動手能力和協作能力大大增強了,已經能熟練實驗操作。這時老師再統一要求學生根據下表的物距,依次做實驗,并記錄像的性質和像距。

在做物距等于3cm、5cm的實驗時,學生怎么移動光屏也不能在光屏上得到清晰的像。老師提示,移開光屏,從光屏側通過凸透鏡看蠟燭的火焰,學生就會恍然大悟。等學生做完這幾個實驗,記錄好實驗記錄后,老師開始提出:凸透鏡成像有放大的、縮小的像;也有實像、虛像。要成什么性質的像跟什么因素有關呢?讓學生分析實驗記錄的數據自己總結實驗規律。

學生開始分組討論實驗數據,發現規律,很快就能總結出,在物距等于5cm和10cm時是分水嶺,都紛紛舉手發言表明自己發現的規律:物距越大,像距越小,物距越小,像距越大;物距小于5cm時,成放大的正立的虛像;物距大于5cm時,成倒立的實像;物距大于5cm小于10cm時成放大的倒立的實像;物距大于10cm時,成縮小的倒立的實像。

老師充分肯定學生總結出來的規律。然后再引導學生注意,5cm、10cm這兩個數據的特殊性,它們是這次實驗的凸透鏡的一倍焦距和兩倍焦距。換成焦距不一樣的凸透鏡(如焦距是10cm),那么它的分水嶺也是凸透鏡一倍焦距和兩倍焦距,即10cm和20cm。

最后老師綜合學生得到的結論總結得出實驗結論——凸透鏡成像規律,并板書。凸透鏡成像規律總結出來以后,告訴學生光線透過凸透鏡以后發生了偏折,其中有三條特殊光線:1. 平行于主光軸的光線經過凸透鏡后會聚于焦點;2. 通過光心的光線不改變方向;3. 通過焦點的光線經過凸透鏡后平行于主光軸。

在凸透鏡成像規律的探究過程中,通過給學生創設問題的情景,充分調動學生的積極性,使學生去討論、去猜想、設計實驗方案并動手做實驗,讓學生成為凸透鏡成像規律的“發現者”、課堂的主人翁。在整個教學過程中,教師是學生的合作者、引導者和參與者。教學過程是師生交流、共同發展的互動過程。當學生遇到困難時,教師和學生一起猜想、分析,從中點撥其思維。這節課教學的真正目的是讓學生探索規律,獲得研究問題的思維方法,然后通過方法的獲得以及運用方法探索、創造的過程,使學生形成對科學研究有親近熱愛、和諧相融的情感,具有樂于探索物理現象和日常生活中的物理學原理的科學精神。因此,本節課將把思維程序作為貫穿整個教學過程的主線,教給學生一種研究問題的思維方法,從而培養學生的多種能力,尤其是創造能力,達到教學的真正目的。

總之,幾何光學的成像規律,沒有高深的理論,都是平時就能碰到的現象,學生也經常在應用,只是不知道有這樣的物理規律而已。通過教學,學生突然明白了這么多的物理知識,就能解釋日常的光現象,有一種成就感,同時也提高了物理的學習興趣。學生通過這樣的探究學習,對知識的理解和應用的能力大大增強,有助于學生提高學習物理的積極性。