靈臺縣玉米降解膜應用效果試驗簡報

孫 葉,姚小鳳

(甘肅省靈臺縣農業技術推廣中心,甘肅 靈臺 744400)

靈臺縣地處甘肅省東部,屬隴東黃土高原溝壑丘陵區,海拔890~1 520 m,年平均氣溫8.6 ℃,日照時數2 453 h,無霜期159 d,年降雨量650 mm。全縣耕地面積51 120 hm2(有效灌溉面積4053.33 hm2,梯田面積42 246.67 hm2,條田面積16 713.33 hm2),其中:糧食作物播種面積41 653.33 hm2,糧食總產量19 萬t。玉米是靈臺縣種植的主要糧食作物之一,常年播種面積1.62 萬hm2左右,占糧食總播種面積的39.4%;總產量11 萬t,占糧食總產量的57.9%;隨著種植業結構優化調整,以全膜覆蓋為主體的旱作農業掀起了全縣“白色革命”,玉米覆膜種植平均可增產12%~25%,但玉米大面積覆膜種植增加了地膜投入,給農業環境造成了嚴重的污染,使得農村人居環境進一步惡化,阻礙了縣域生態文明建設步伐。殘留于土壤中的廢舊農膜,多年累積,破壞了土壤結構,嚴重污染了土壤生態環境,阻礙了土壤有機質分解和養分流通,妨礙了靈臺縣“凈土工程”建設步伐。為了有效防治農業面源污染,減少土壤“白色殘留”,靈臺縣于2020 年開展了玉米降解膜應用效果試驗,以探索全生物降解膜在玉米種植上的使用特性[1-2]。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地點設置在靈臺縣什字鎮郭家老莊村趙家坡社,無灌溉條件,地形為旱塬地,土質為黑壚土、土層深厚、土質疏松、土壤肥沃、地面平整,前茬作物為玉米,海拔1 290 m,年均降水量為680 mm,7—9 月降水占全年降水量的60%~70%,四周開闊,適宜開展玉米降解膜應用效果試驗[3]。

1.2 試驗材料

參試材料由蘭州鑫銀環橡塑制品有限公司提供,共3 個種類:全生物降解白膜、全生物降解黑膜、普通聚乙烯地膜,規格均為1 200 mm×0.01 mm×10 kg。

1.3 試驗設計與覆膜方法

采用單因素隨機區組排列,試驗共設3 個處理,處理1:普通聚乙烯地膜區;處理2:全生物降解白膜區;處理3:全生物降解黑膜區。小區面積:4.8 m×4 m=19.2 m2。設3 次重復,試驗品種為西蒙6 號。覆膜方法:采用全膜雙壟溝播技術,用機械覆膜。

1.4 種植方法

結合整地覆膜一次性每區條施64%磷酸二銨0.43 kg、46%尿素0.29 kg 作為基肥。試驗地于2020 年4 月16 日采用寬窄行人工點播種植,小區用膜0.17 kg,株距為27 cm,行距55 cm,定苗67 350 株/hm2,除覆膜用地膜有差異外,其他措施均與當地大田玉米相一致。

2 試驗測定項目、方法及結果

2.1 覆蓋不同種類地膜土壤水分含量

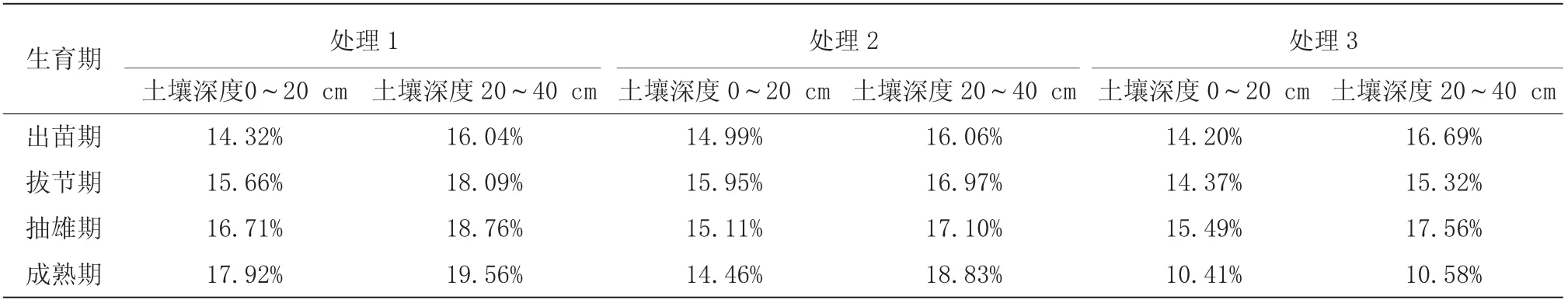

在玉米出苗、拔節、抽雄、成熟四個時期,測定不同覆膜方式下0~20 cm 和20~40 cm 的土壤含水量,具體結果見表1。

2.1.1 出苗期 由表1 可知,在玉米出苗期使用土鉆鉆取0~20 cm 深度土壤,計算得知處理1 的土壤含水量為14.32%;處理2 的土壤含水量為14.99%;處理3 的土壤含水量為14.20%。鉆取20~40 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1 的土壤含水量為16.04%;處理2 的土壤含水量為16.06%;處理3 的土壤含水量為16.69%。

2.1.2 拔節期 由表1 可知,在玉米拔節期使用土鉆鉆取0~20 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1的土壤含水量為15.66%;處理2 的土壤含水量為15.95%;處理3 的土壤含水量為14.37%。鉆取20~40 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1 的土壤含水量為18.09%;處理2 的土壤含水量為16.97%;處理3 的土壤含水量為15.32%。

2.1.3 抽雄期 由表1 可知,在玉米抽雄期使用土鉆鉆取0~20 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1的土壤含水量為16.71%;處理2 的土壤含水量為15.11%;處理3 的土壤含水量為15.49%。鉆取20~40 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1 的土壤含水量為18.76%;處理2 的土壤含水量為17.10%;處理3 的土壤含水量為17.56%。

表1 覆蓋不同種類地膜土壤水分含量

2.1.4 成熟期 由表1 可知,在玉米成熟期使用土鉆鉆取0~20 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1的土壤含水量為17.92%;處理2 的土壤含水量為14.46%;處理3 的土壤含水量為10.41%。鉆取20~40 cm 深度土壤,經測量計算得知處理1 的土壤含水量為19.56%;處理2 的土壤含水量為18.83%;處理3 的土壤含水量為10.58%。

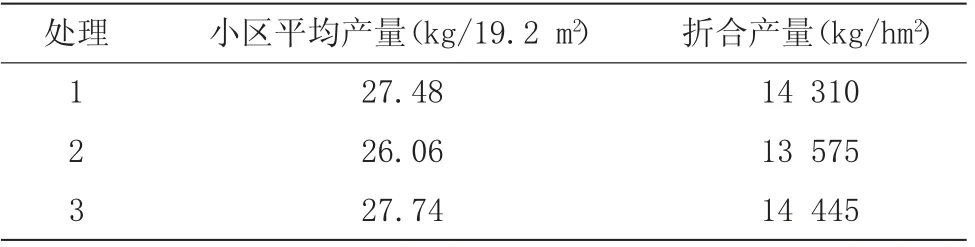

2.2 覆蓋不同種類地膜對玉米產量的影響

玉米成熟后,按小區單收單打、取得玉米實產,結果見表2。

表2 覆蓋不同種類地膜對玉米產量的影響

由表2 可知,鋪設普通聚乙烯地膜的小區,平均產量為27.48 kg/19.2 m2,折合產量為14 310 kg/hm2;鋪設全生物降解白膜的小區,平均產量為26.06 kg/19.2 m2,折合產量為13 575 kg/hm2;鋪設全生物降解黑膜的小區,平均產量為27.74 kg/19.2 m2,折合產量為14 445 kg/hm2。

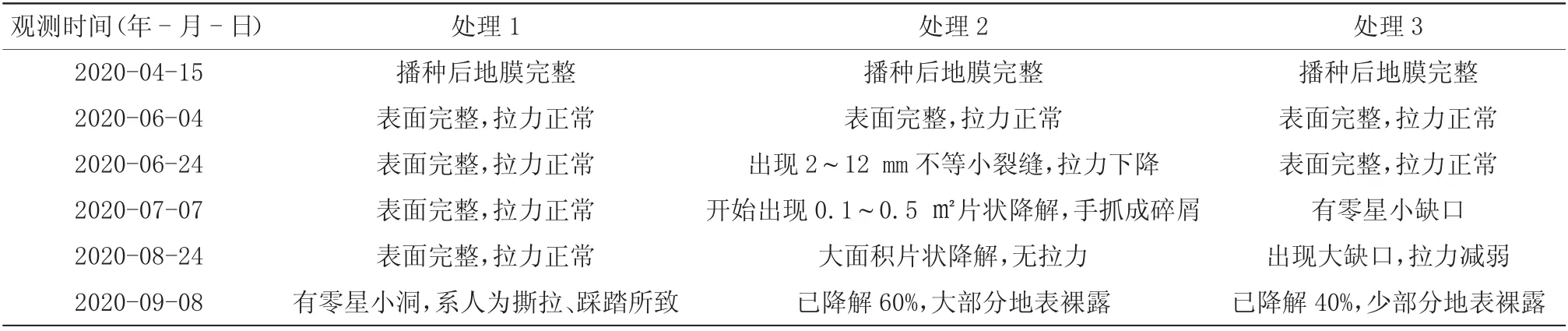

2.3 覆蓋不同種類地膜降解情況

在覆膜后的玉米苗期、六葉期、八葉期、灌漿期、成熟初期分別觀察測定各處理地膜降解情況,結果見表3。

由表3 可知,2020 年4 月15 日,播種后對各小區進行觀測,地膜表面均完整。2020 年6 月4 日,在玉米處于出苗期時進行觀測,觀測可見:3 種覆膜方式地膜均表面完整,拉力正常。2020 年6 月24 日,在玉米處于六葉期時進行觀測,觀測可見:普通聚乙烯地膜表面完整,拉力正常;全生物降解白膜已出現2~12 mm 不等小裂縫,拉力下降;全生物降解黑膜表面完整,拉力正常。2020 年7 月7 日,在玉米處于八葉期時進行觀測,觀測可見:普通聚乙烯地膜表面完整,拉力正常;全生物降解白膜開始出現0.1~0.5 m2片狀降解,手抓成碎屑;全生物降解黑膜有零星小缺口,拉力開始降低。2020 年8 月24 日,在玉米處于灌漿期時進行觀測,觀測可見:普通聚乙烯地膜表面完整,拉力正常;全生物降解白膜已經大面積片狀降解,無拉力;全生物降解黑膜也出現大缺口,拉力減弱。2020 年9 月8 日,在玉米成熟期時進行觀測,觀測可見:普通聚乙烯地膜有零星小洞,系人畜撕拉、踩踏所致;全生物降解白膜已降解60%,大部分地表裸露;全生物降解黑膜已降解40%,少部分地表裸露。

表3 覆蓋不同種類地膜降解情況

3 結果與分析

3.1 覆蓋不同種類地膜土壤含水量的結果分析

由土壤水分測定結果可知,在玉米出苗期,普通聚乙烯地膜和2 種降解膜覆蓋下的土壤含水量差異較小;從拔節期至抽雄期到成熟期,隨著降解膜的分解,普通聚乙烯地膜的土壤濕度逐漸高于其它2 種降解膜,土壤含水量相差高達9 個百分點以上,但此時正值靈臺縣雨季,降水充沛,氣溫偏高,地膜覆蓋效果邊緣化,故不會影響玉米正常成熟。

3.2 覆蓋不同種類地膜對玉米產量的影響結果分析

由玉米產量測定結果可以看出,鋪蓋全生物降解黑膜的玉米產量最高,為14 445 kg/hm2,增產率為0.94%。其次是普通聚乙烯地膜,為14 310 kg/hm2,全生物降解白膜產量最低,為13 575 kg/hm2。由此得出,全生物降解膜在使用過程中能夠滿足玉米的生長要求,與普通聚乙烯地膜相比,對玉米產量無大的影響,甚至對玉米產量有一定增產作用。

3.3 覆蓋不同種類地膜降解情況結果分析

從地膜降解情況可以看出,覆膜2 個多月全生物降解白膜出現零星小裂縫,拉力有所下降,3 個月后出現大面積開裂,手撕易裂。收獲時,地膜裸露部分降解率達60%以上,地膜表觀呈0.1~12 m2不等的小碎片狀,未降解部分已無拉力。全生物降解黑膜在播種后3 個月才開始降解,到收獲期只有40%降解,少部分地表裸露。

4 結論

4.1 對土壤含水量的影響

全生物降解膜在玉米生長前期田間0~40 cm持水保墑效果與普通膜無較大差異,對玉米正常生長發育無影響,后期受靈臺縣氣候因素影響,豐沛的雨水為玉米成熟提供了有利條件,雖然全生物降解黑、白地膜在降解過程中保墑性減弱,使得20~40 cm土壤濕度下降,但淺表層吸收的雨水足以供給玉米成長所需水分,故不會影響作物正常成熟。

4.2 全生物降解膜田間降解情況

玉米使用全生物降白地膜,從玉米八葉期開始降解,到成熟期時降解幅度已達60%,且降解部分已腐解成0.1~12 m2的小碎屑;玉米使用全生物降黑地膜,在播種后3 個月才開始降解,到收獲期只有降解40%,少部分地表裸露。試驗結果表明:玉米使用全生物降白地膜田間降解速率明顯高于全生物降黑地膜,土壤殘留期短、污染輕,并省去了廢舊農膜撿拾環節,降低了勞動強度,保護了農業生態環境,且有利于機械收獲。

4.3 玉米性狀

經考種,本次試驗的玉米平均穗長為21 cm,穗行數為16,穗周長為16,百粒重為42.5 g,穗重為257 g。鋪設全生物降解黑、白地膜的玉米成熟后,穗、粒參數表現都與普通聚乙烯地膜相差不大。

4.4 對玉米產量的影響

鋪設全生物降解膜種植的玉米,產量表現與普通地膜無較大差異,黑色生物降解膜可提高玉米產量。

4.5 推廣前景分析

使用全生物降解膜,保護了生態環境,提高了農作物產量,對靈臺縣農業可持續發展具有明顯的生態效益,可以在縣域內大面積推廣應用。

5 討論及建議

2020 年靈臺縣農膜覆蓋面積為14 000 hm2,其中:玉米10 000 hm2,馬鈴薯2 000 hm2,蔬菜666.67 hm2,其他1 333.33 hm2;農膜使用量為2 500 t,年回收廢舊農膜2 000 t,回收率為80%。隨著農業機械的推廣普及,農業機械化程度不斷提高,極大地減輕農民群眾的勞動強度,提高了農業生產效率。但是覆膜作物機械收獲后將秸稈粉碎噴灑于地面且留茬過高,造成了田間地膜撿拾困難等問題,加劇了地膜回收難度。且由于農村青壯年外出務工,農村勞力大幅度減少,導致廢舊農膜人工撿拾缺少主體。而靈臺縣目前使用的大多數地膜撿拾機械功能單一,僅能完成起膜、收集廢膜等工作,無法處理膜和雜物分離、地膜纏繞性和脫膜、裹土等問題,使得全縣2020 年廢舊地膜機械化撿拾不足1 333.33 hm2,機械化回收率僅僅10%左右。廢舊農膜殘留在土壤中造成農作物出苗困難,根系生長困難,影響肥效,導致減產。近幾年,靈臺縣連續開展了廢舊農膜殘留量監測工作,監測所見,土壤中平均殘留廢舊農膜約為4.68 g/m3,可生物降解地膜的推廣迫在眉睫。

生物降解膜其添充的材料中大多是淀粉、纖維素可以代替石油。一方面由于其可以完全降解,具有環保意義;另一方面在當今石油短缺的情況下其可完全代替石油,因此生物降解地膜在農業生產中應為首選。